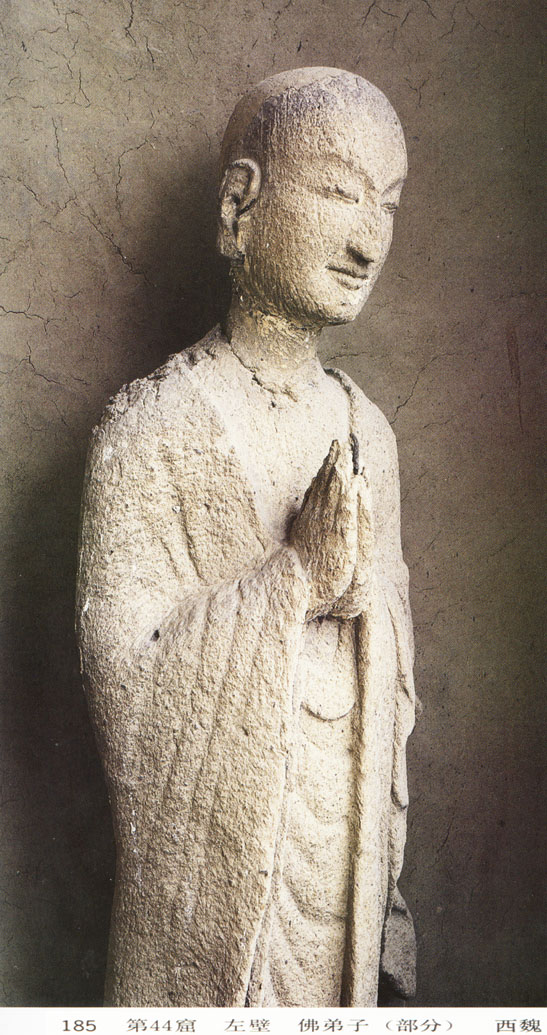

第44窟

此窟位于東崖西側,在第20窟的下方。窟前部塌毀,僅存后部造像。正壁龕內塑坐佛一身,龕外左、右脅侍菩薩各一身,左右兩壁后部弟子各一身。佛高1.60米,水渦紋高肉髻,內穿僧祗支,于胸前系結,外披通肩袈裟,結跏趺坐。肉髻、胸前、衣裙上殘存彩繪痕跡。覆于佛座前的懸裳衣褶俱呈圓轉的線條,質感厚重,層次分明,富有裝飾的韻味。龕內右側殘存壁畫供養菩薩,筆意瀟灑,天衣飛動。龕外脅侍菩薩高1.30米,頭戴冠,長發三縷成束披于肩上又垂至臂肘,袒上身,披巾繞肩,佩項飾,下身著裙,側壁弟子高1.07米,左側似為阿難像,雙手合十,形象質樸。此窟主尊坐佛清俊典雅,集中體現了西魏造像的美。從較早的第120、102窟到第20、44窟,佛像造型幾乎如出一轍,或可說明它們出自同一匠師的傳派。

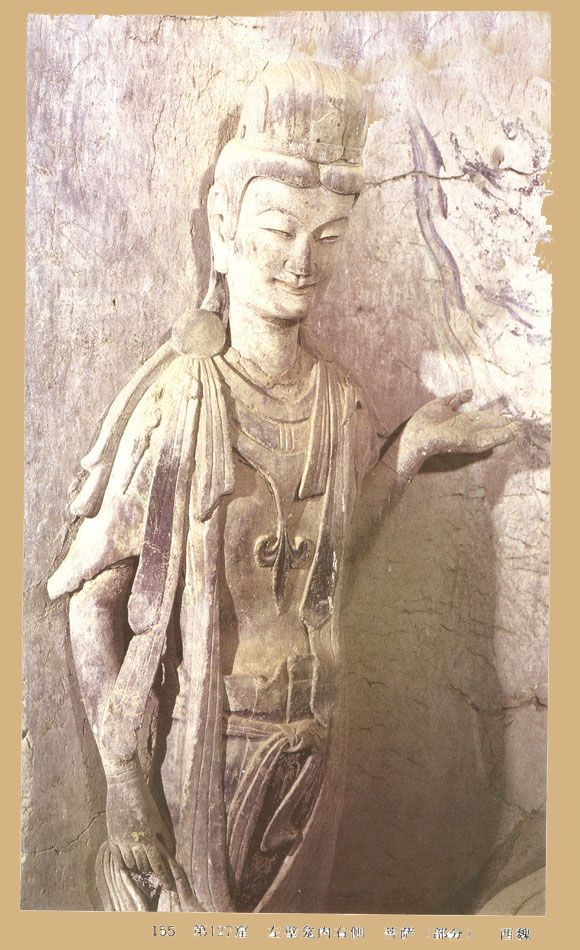

第127窟

左、右壁佛龕內的坐佛均經后代重塑,臃腫、呆滯,兩側的泥塑脅侍菩薩則代表著西魏雕塑匠師的高超技藝。它們的造型都屬于秀骨清像的類型,高髻寶冠,服飾華麗,風姿綽約,笑靨可親。右壁龕內二菩薩(高1.58米)和悅端莊,面部妝色已變黑。右壁二菩薩更好地體現了大統年間瀟灑姿縱的藝術風格,其形式是進一步接受南朝文化影響的結果。作者豐富了北魏晚期生動活潑的表現方法,不僅僅簡單地再現現實生活中的生動場景,而力求通過形象的內心刻劃表現活生生的人物情感和精神境界,并強調對美的追求。右側菩薩(高1.45米)寧靜、謙和。左側菩薩(高1.40米)則歡快、活躍。作者大膽地塑造了后者上身斜欹的動態,寫實而又略帶夸張地表現出恭請的姿勢,極富生活情趣。