俗稱:

俗稱:

“牛兒堂”。

位置:

位于東崖西側最高處,上七佛閣左側。

時代: 隨、初唐、經宋、明重修。

窟形: 仿木構建筑崖閣式洞窟,前有窟廊,后鑿一窟二龕,為“三式佛”龕中窟平面呈橢圓形,穹窿頂。

造像:

造像: 中窟塑一佛二弟子四菩薩。雖經后代重修,仍保持著隨末到唐初的造像風格。中窟外兩側各開一圓拱形大龕,每龕內各塑一佛二菩薩。菩薩花蘿高冠,面目端莊秀麗,胸部半袒、雙臂外露、肌膚豐腴。但姿態服飾有別,體形微呈型扭動曲線,婀娜多姿,后人形象地稱唐代的菩薩如宮娃,具有“豐滿圓潤”的藝術風格。

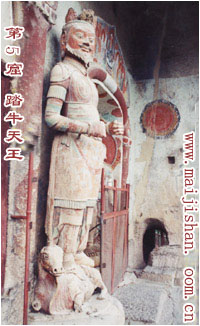

中龕外右側塑一天王像,身穿鎧甲,兩眼圓睜,神情威嚴,腳采一臥的小牛犢背上,臥牛昂首屈膝,掙扎欲起,姿態極其生動。這就是《玉堂閑話》中所謂的“金蹄銀角兒”。該窟因此也稱“牛兒堂”。民間關于小牛的傳說也十分動人。相傳,牛兒堂的這尊天王,本該站在他腳下的蓮臺上。但在窟廊上靜臥的小牛犢是一頭神牛,它力大無比,要是吼叫一聲,就會天崩地裂,山體倒塌,為眾生常來無窮的災難。牛犢的這種本性,引起天王的注意與提防。一天,天王發現牛犢伸長脖子,抖動四啼要聳起身來活動一番。天王生怕牛犢的這一舉動會給眾生降下大禍,為保住山體便縱身一躍,雙腳穩穩踏在牛背之上,牛犢幾番掙扎未能躍起,一場眼看要發生的災難免除了。直到今天,天王還踏著這頭神牛,似乎還不忘保護人們的安全。美麗的傳說,反映人們對安寧、和平、幸福生活的希望與祈求。

壁畫:

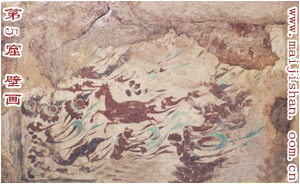

壁畫: 龕內壁畫,全為明代重繪,僅龕外右側上方留有初唐時期所繪“西方凈土變”一塊,并有女供養人及侍女數十身, 身穿窄袖懸裳,長裙系頸。此外,在右側身部一平棋中,正中畫馬一匹,四周有飛天圍繞,又有流云,彩蓮、佛珠襯托,可能為太子逾城的寓意之作,色彩艷麗,形象生動,亦為初唐時期代表作品之一。

題記:

在中龕拱門兩側有:明嘉靖癸亥(公元1563年),宋元豐四年(公元1081年),熙寧八年(公元1075年)和崇寧五年(公元1106年),甘茹、蔣之奇等人的墨書和刻石題記數方。