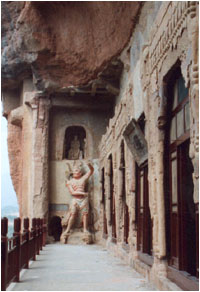

窟外上方的崖壁上,有薄肉塑伎樂飛天五組,均為北周原作。每組飛天四身,面部,四肢等肌肉裸露的部分浮雕,其余衣紋,裙帶及披巾等彩繪。有的手執樂器演奏,有的手捧供物飛舞,自由自在地飛旋于鮮花與祥云的虛空之中。別出心裁,獨具一格的表現形式不僅輕盈優美,增加了人物的流動感,也體現了作者卓越的智慧與豐富的想象力。此窟建成之時,并請著名文學家庚信為之撰銘。

此窟俗稱散花樓。據說,這是由于在此散花,佛將帶給你好運和祝福。當我們登上七佛閣前廊憑欄倚立,將五彩繽紛的紙片撒向空中,你就會看到美麗的紙片紛紛揚揚、徐徐飄落而下。奇妙的是,頃刻之間,這些紙片又爭先恐后地向上飛升,升至一定高度后才慢慢地向下散落四方。這一奇觀,民間流行的美麗傳說很耐人尋味。故事說的是七佛閱里的七尊大佛,當年佛閣建成后,曾邀佛祖來此講經說法,赴會聽法者云集上七佛閣之下。七佛閣里修行的二十八尊飛天,見此盛況,興奮不已。為識別赴會者們對佛的信仰是否真誠,她從空中向地上的眾生散花,如果他們心誠,飄落的花雨就會飛向天際;如果花瓣落在誰的肩上, 就說明他俗緣未斷,紅塵未了。結果,散落的飛花久久飛舞于空際,沒有一瓣落下,證實前來聽法的眾僧,個個誠心敬佛。到如今,游覽的人們不時將紙碎片拋向空間,看著騰空上升的紙片飛揚,心中一片歡悅。久而久之,人們習慣稱上七佛閣為“散花樓”。

壁畫: 七個佛龕內壁畫,全為明末清初重繪,唯諸龕外部上面的大型“薄肉塑”飛天組畫及殘存在前廊平棋上面的四幅佛傳故事畫,既為北周原作,又頗具有特色。“薄肉塑”飛天,計五塊,約30平方米,每塊各作飛天四身,其臉部和肌體部分均為薄薄一層優質細泥塑出,其它如衣著、飄帶、飾物以及周圍的流云、花飾等,均彩畫而成,既生動,又極富立體感,生動優美,確為罕見佳作,在四幅佛傳故事畫中,尤以右側偏東的那幅騎乘人物畫最為突出。特別是那匹緩步前進的紅馬,不論是體形動態和神韻都繪制的維紗維肖,由于當時的制作者,巧妙地運用了散點透視和焦點透視的構圖方法,又適當考慮到人在仰視中的錯覺關系,每當人們從不同的位置和不同的角度來看,它都有不同的走向和動勢。說明我國古代畫師已掌握了透視原理及高超的技藝。

題記: 在第4窟西側柱外下部,有淺刻題記一方,三行十六字:“坊石匠法知,趙獲玖開三龕 趙松朵”。此外,第二龕主佛兩側下層壁畫中,有元至正二十五年(公元1365年)重妝塑像的題記二處,在前廊左壁天王左側墨書藏文六字真言,系唐以前古藏文題記。各龕內還有明末清初重妝龕內塑像壁畫的發愿文和榜書題記以及柱廊內外的宋、明、清官員、香客游人題記16方。