紀(jì)念“隴上鐵漢”安維峻誕辰157周年系列文章之七

胸懷祖國志不渝 披肝瀝膽寫忠義

——愛國志士安維峻

焦錄生

安維峻,清咸豐四年(1854年)出生于秦安縣西川鎮(zhèn)神明川村,字小陸,號曉峰。他從小志向非凡,性格耿直,聰穎過人。光緒元年(1875年)中舉人。光緒六年中進(jìn)士。光緒十九年,任都察院福建道監(jiān)察御史,次年,因上《請誅李鴻章疏》,被革職發(fā)往軍臺。光緒三十四年總纂《甘肅新通志》。宣統(tǒng)二年(1910年),任京師大學(xué)堂總教習(xí)。辛亥革命后辭官歸里,杜門著書,整理文集,著有《望云山房詩集》、《望云山房文集》、《諫垣存稿》、《四書講義》。民國14年(1925年)卒于老家柏崖山莊。

安維峻的一生,盡管仕途坎坷,命運(yùn)多舛,但他一心為國,不畏權(quán)貴,剛正不阿的品質(zhì)永世長存。任福建道監(jiān)察御史十四個月,上疏六十三篇,參劾官員一百余人。其中不乏達(dá)官寵幸,一不小心便會招來殺身之禍,加之當(dāng)時政治黑暗,統(tǒng)治者昏暈無能,在這種政治氛圍之中,朝廷重臣,明哲保身,唯恐不慎,小小六品諫官安維峻,以國家前途為己任,不顧個人安危,抗顏上疏。在《劾中官招搖片》中指責(zé)太監(jiān)“狼狽為倚,遇事招搖”。明知太監(jiān)是慈禧之耳目,卻不怕慈禧之淫威,大膽揭露太監(jiān)的丑惡行徑。尤其在《請誅李鴻章疏》中指責(zé):李鴻章“自恐寄頓倭國之私財(cái)付之東流。其不欲戰(zhàn),固系隱情。及詔旨嚴(yán)切,一意主戰(zhàn),大拂李鴻章之心。于是倒行逆施,接濟(jì)倭賊米煤軍火,日夜望倭賊之來,以實(shí)其言;而于我軍前敵糧餉火器,則故意勒掯之。有言戰(zhàn)者,動遭呵斥。……”義憤填膺地歷數(shù)了其卑劣的買國行徑。當(dāng)日本入侵之際,作為北洋大臣的李鴻章不是激勵號召部將抵御敵人進(jìn)攻,而是擔(dān)心本人“寄頓倭國之私財(cái)付之東流”。尤其是他倒行逆施,接濟(jì)倭賊米煤軍火,勒掯我軍糧餉火器,不許將士言戰(zhàn)的行為,在當(dāng)時引起了愛國志士的極大憤慨。這樣喪權(quán)辱國的官員當(dāng)不當(dāng)彈劾,該不該嚴(yán)懲,這是不言而喻的。然而,在當(dāng)時,誰敢對威震朝野的李鴻章說一個“不”字?“隴上鐵漢”安維峻說了,并且說得擲地有聲。為了抗擊日寇,捍衛(wèi)祖國,他冒著極有可能會被殺頭的危險,拼死一奏,其凜然氣概,氣貫長虹。1980年版《辭海》詮釋李鴻章說:“在1894年中日甲午戰(zhàn)爭中,避戰(zhàn)求和,招致戰(zhàn)爭失敗和北洋軍覆沒……”。歷史事實(shí)對安維峻的這份未啟用的奏折作了一個無情的注解。安維峻在其《謝子和見和除夕感懷原韻,疊次奉答(其九)》中說:“北風(fēng)雨雪暗相催,一唱刀環(huán)度隴回。小草在山名遠(yuǎn)志,移根怯向日邊來。”表達(dá)了他與賣國奸賊不共戴天的思想感情,也從另外一個側(cè)面反映了他的愛國精神與忠貞不渝的優(yōu)秀品質(zhì)。

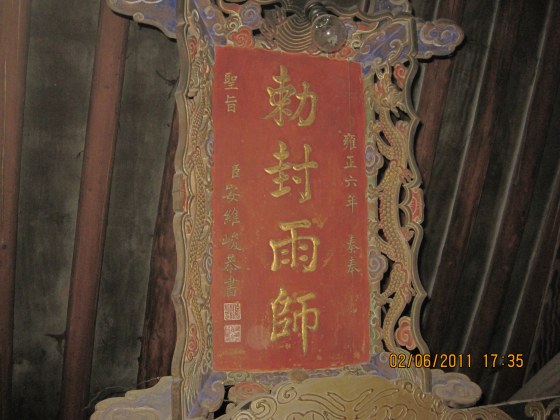

不僅如此,安維峻還將他刀劍一般銳利的筆鋒直接指向最高“掌舵者”慈禧。他說:“皇太后既歸政皇上矣,若猶遇事牽制,將何以上對祖宗,下對天下臣民?”在數(shù)千年未有之大變局來臨之際,大清帝國的“掌舵者”慈禧卻在大張旗鼓的籌備自己“六十年”一遇的大壽慶典,甚至當(dāng)黃海上炮聲響起的時候,她為把自己的生日過得排場、體面還不惜挪用軍餉。安維峻一針見血地指出了她垂簾聽政之弊端,卻被朝廷認(rèn)為是“妄言無忌”。這份如同炸彈一樣的奏折,是安維峻愛國主義思想的集中體現(xiàn)。作為一位封建士大夫,將國家的前途看得高于一切,這種崇高的品質(zhì),不得不使人油然而生敬意。在他被發(fā)往軍臺之際,訪問者聚于門,餞送者塞于道。烏里雅蘇臺參贊大臣志銳為他親自雕刻了題為 “隴上鐵漢”的印章相贈。清末進(jìn)士丁錫奎在寫給安維峻的信中稱贊他“聲滿中外”,“光增關(guān)隴”。真可謂公道在人心。話又說回來,安維峻并不是不知道這樣做的危險所在,在《請誅李鴻章疏》結(jié)尾有:“用是披肝膽,冒斧锧,痛哭直陳,不勝迫切待命之至。”之語,為了祖國的命運(yùn)把自己的生死置之度外的“鐵漢”本色顯而易見。

安維峻的愛國還表現(xiàn)在對愛國將領(lǐng)的崇敬上。他在《請將戰(zhàn)死鄧世昌破格獎恤疏》(此折因上諭適下未上)中寫道“致遠(yuǎn)管駕鄧世昌,奮不顧身,出沒槍林彈雨之中,毫無恇懼。苦戰(zhàn)良久,血肉橫飛。……此等忠勇將領(lǐng),若不破格優(yōu)恤,何以作怯懦之氣,而激義烈之心?”為了激勵將士的作戰(zhàn)勇氣,他建議朝廷對忠勇將領(lǐng),破格優(yōu)恤,做到賞罰嚴(yán)明。其對愛國將士鄧世昌等人的崇敬之情溢于言表。無論是對賣國奸賊的痛恨,還是對愛國將領(lǐng)的崇敬,都反映了一個愛國志士發(fā)自內(nèi)心的最真實(shí)的吶喊。

他被革職以后,愛國的立場、態(tài)度始終沒有改變。1895年2月25日,他給李叔堅(jiān)的書信中寫道:“都中消息,塞上人何敢與聞?惟軍務(wù)之勝負(fù)與當(dāng)路之籌畫,此心耿耿,終不能一日忘。”并不因?yàn)樵獾椒胖穑鸵货瓴徽瘢粏栒危砸蝗缂韧仃P(guān)心著祖國動蕩不安的時局。同年4月28日,聽到簽訂了《馬關(guān)條約》,他給李叔堅(jiān)的信中說:“此約一行,恐海內(nèi)從此多事矣!他日求為太平之民,恐不可得,奈何!奈何!”對祖國前途的憂慮之情是何等強(qiáng)烈而沉痛。后來他寫的詩歌《次韻答鐘愚公》中道:“夢里狂言猶草疏,春來轉(zhuǎn)瞬即瓜時”。描述的是聽到《中俄?xiàng)l約》簽訂后,睡夢中發(fā)出“此疏縱死必上”的呼聲的感人情景,此詩句將他的忠肝義膽更加表現(xiàn)得淋漓盡致,這樣的愛國志士必然受到后人的敬仰。《清史稿·安維峻傳》寫道:“每談及世變,輒憂形于色,卒抑郁以終。”可以想象胸懷天下的安維峻在晚年親眼目睹祖國風(fēng)雨飄搖,心靈上遭遇了何等的痛苦。斗轉(zhuǎn)星移,時光荏苒,安維峻忠心為國的感人事跡已經(jīng)過去一百余年,然而,他的愛國情懷、剛正風(fēng)骨以及不畏權(quán)貴、直言進(jìn)諫的凜然正氣至今是后人學(xué)習(xí)與借鑒的寶貴的精神財(cái)富。

(作者系秦安縣地方志學(xué)會副秘書長)

本新聞共

2頁,當(dāng)前在第

01頁

0102