紀念“隴上鐵漢”安維峻誕辰157周年系列文章之六

終身勤奮 才冠隴上

馬秀荷

安維峻以剛正不阿、不畏權貴、赤膽忠心的“鐵漢”精神名留青史,同時又以博學多才的文人學者風范譽滿隴上。他自幼立志求學,雖然歷盡坎坷,但一生手不釋卷,博覽群書,除飽讀四書、五經外,還精研天文、地理、兵戰、農田、水利以及陰陽、青鳥、醫卜之書,著述頗豐。他的才學得到許多名流碩儒的稱贊,后人崇尚曰:“文章華國,才如屈子,辭如賈生,當代無二;聲震中外,先有蘭谷,后有柳公,與公為三”。

安維峻“先世貧苦嗜學,為鄉邦所重”,自幼在家庭薰陶和父親的嚴格教育下,“五歲時能識楹聯中字”,但因家庭貧困,常以耕廢讀,14歲時痛下決心:“他日倘有緣,當夜以繼日,以補蹉跎。”他天姿聰穎,勤奮好學,不恥下問,求學過程中才華出眾,被名師儒宦所器重而鼎力栽培,學識修養日漸雄厚。安維峻16歲時才正式入學讀書,后授業于巨潭和高震兩位先生,19歲時應縣、郡試,均得第一,被知縣程履豐看重,留縣衙學習,并親自講授經史及詩詞文章。同治十二年(1873年),在隴右分巡道董文煥合三郡觀風的首選謁見中,取詩文論賦第一,董面加激勵,并親自為他講授殿廷考試墨法。在院試中,取詩古第一。在補行因回民起義全甘肅停考十年的同治元年歲科考試中,取得了第一名;補行同治七年歲試補廩,取一等第一名。在參加陜甘總督左宗棠座師蘭山書院觀風的選拔會試中,取超等第一名,得拔貢生。同治十三年(1874),安維峻赴京應試時,一路上手不釋卷,日課詩一首,請教于同行的河南張省三先生,進京后,常向同鄉王辰垣、吳西川兩位先生請教學問,在朝考中,獲一等第一,以七品小京官分到刑部供職。翌年,歸家省親,聽說舊識吳可讀主講蘭山書院,即赴書院學習,成績出類拔萃。左宗棠對他非常賞識和器重。光緒元年(1875年)在甘肅貢院舉行的陜甘分闈后甘肅省第一次恩科鄉試中。安維峻不負眾望,取得鄉試第一名(解元)。左宗棠非常高興,在《答吳清卿學使》的書信中說:“榜首安生,文行均美……闈中秋宵,嘗倚仗橋邊,忽仰視而言:‘若此生得元,當不負此舉’……寫榜日,兩主試先以闈墨見示,掀髯一笑,乃如四十年前獲雋之樂。頻日宴集,必敘此以為佳話,覺度隴以來,無此興致也。”

光緒二年(1876年)安維峻在刑部任主事,公余常與徐仲文、李薌垣、滕玉堂結文會,探討詩文。翌年,吳可讀起用入京,避客習靜,獨喜與安維峻盤桓論文終日。后來,安維峻又結識了馮芷生、龔鳳騫、周同候、陳蕓史等飽學之士,常在一起互相切鑿詩文,學業益精。光緒六年(1880年)在會試中,得殿試二甲二十九名,朝考一等,選翰林院庶吉士。安維峻一生對其師友情深意切,常與其恩師左宗棠、閻文介、程履豐及學友李叔堅、王新楨、白遇道等人會面及書信往來,探討國家大事,互磋學問,以天下安危和傳承儒學國本為己任。清政府滅亡后,他傳統的儒家治國理想難以施展,就隱退故里,潛心修身、齊家,悉心研究儒學和宋明理學,正如他早在給李叔堅的信中所說:“……此去侍養老父,兼課兒子,西山之麓有薄田數十畝,躬耕足以自給,暇則從事宋五子之書,以求四子書之義理,復進而求之經,庶幾胸中既而定見,再旁及子史百家之言。……”

安維峻進入社會后,才能雖脫穎而出,但因國家處于內憂外患、危機四伏之時,他治國平天下的鴻鵠之志難以實現,一生仕途坎坷,在大多年月中,以教書育人為業,空閑時著述不懈,長于經學,詩書俱佳。光緒七年(1881年),安維峻受陜西學政樊介軒所聘主味經書院講席,慕名而來的學生非常多,兩年后學生王慎猷、張元潹以優異的成績考中了進士,為味經書院開了考中進士的先河。后又主講固原州五原書院、察哈爾掄才書院、鞏昌府南安書院,光緒三十二年(1906年)在家鄉秦安縣西川鎮神明川村南關帝廟內開辦私塾,培養了大批有用之士。宣統二年(1910年)擔任京師大學堂(北京大學的前身)總教習,在教書育人的同時并撰寫《四書講義》四卷,第二年由隴右樂善書局刊本發行。

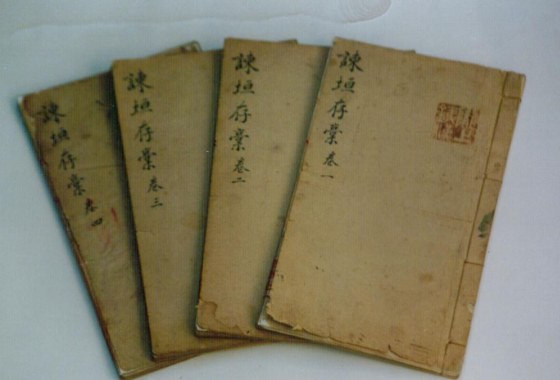

安維峻學養深厚,才華出眾。光緒十九年(1893年)十月,他被任為福建道監察御史,在任職的短短14個月中,深入社會,體察民情,抨擊時弊,彈劾官吏,聲震朝野。《諫垣存稿》四卷中所收65道奏疏,都是措詞準確、鏗鏘有力、見解獨到的精僻文章。其中最著名的《請誅李鴻章疏》堪稱千古名奏,這份奏章憂國憂民、羅列事實、慷慨陳詞、氣勢貫通、一泄千里,以犀利如刀的語言直指李鴻章的賣國行徑、李蓮英玩弄權術,最后把矛頭直接指向最高統治者慈禧太后,從而聲震天下。在謫戍軍臺的5年中,他仍懷著一片赤誠愛國之心,關注時局,感慨世事,寄情于詩,寫下了膾炙人口的158首詩歌,命名《出塞吟》,這些慷慨悲壯、情感深沉、風力勁健的詩歌,寄寓了他深深的家國情懷,壯志難酬、英雄失路的無奈和對故園的思念之情。后來,為悼念生死相隨、先他而去的續妻雷金娥而作百首挽詩,名為《沆瀣集》,情真意摯、委婉含蓄。后均收入《望云山房詩集》。光緒三十四年(1908年)陜甘總督升允聘請安維峻重修《甘肅新通志》,歷經兩年完成。共100卷、81冊、300余萬字,史料豐富,記載翔實,語言精練,通俗易懂,堪稱甘肅清代方志中的佳本。

辛亥革命暴發后,安維峻回鄉定居,從事農耕,編修家譜,整理文集詩稿。民國三年(1914)刻板刊印《諫垣存稿》四卷、《望云山房文集》三卷、《望云山房詩集》三卷,后補刊胡纘宗的《鳥鼠山人集》缺版,并帶領家鄉人民筑堡防匪、興修水利,為家鄉做著不遺余力的貢獻。

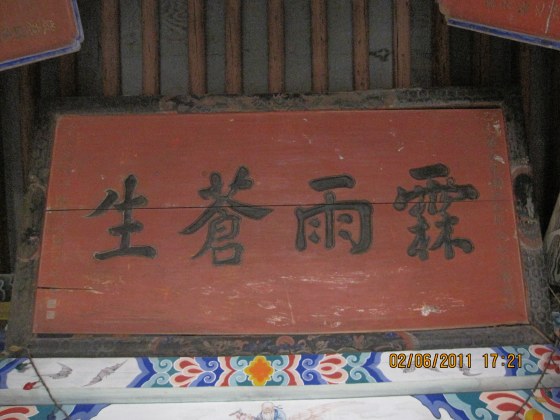

作為一個封建傳統文人的安維峻,其書法造詣也很精深,其作品深得人們喜愛。他擅長楷書,通常寫字必正楷,一絲不茍,至老不衰,字如其人。正楷“鵝頭挑”,骨力強健,風格獨具;行楷無拘無束,瀟灑自然,既有碑刻勁厲的意趣,又有貼學灑脫的痕跡,還似有鄭板橋書法的影子。在秦安珍藏的古代遺留下來的牌匾楹聯和碑文中,安維峻的作品隨處可見。邢泉圣母宮、胡家渠龍王廟、安家坪龍王廟、九龍山等名勝古跡都留有他的大量的手跡,現在已成為秦安一道獨特的文化風景。

(作者系秦安縣地方志學會副秘書長)