紀念“隴上鐵漢”安維峻誕辰157周年系列文章之五

“鐵漢”精神的現實意義

伏榮璽

秦安地處隴右,文多大儒,武多俊杰。在這個至今依然欠發達,遠處祖國西北一隅的小地方,在歷史上卻不可思議地走出了一代代心懷天下、濟世安民、彪炳史冊的優秀人物。安維峻就是晚清秦安歷史上最為著名的一個。

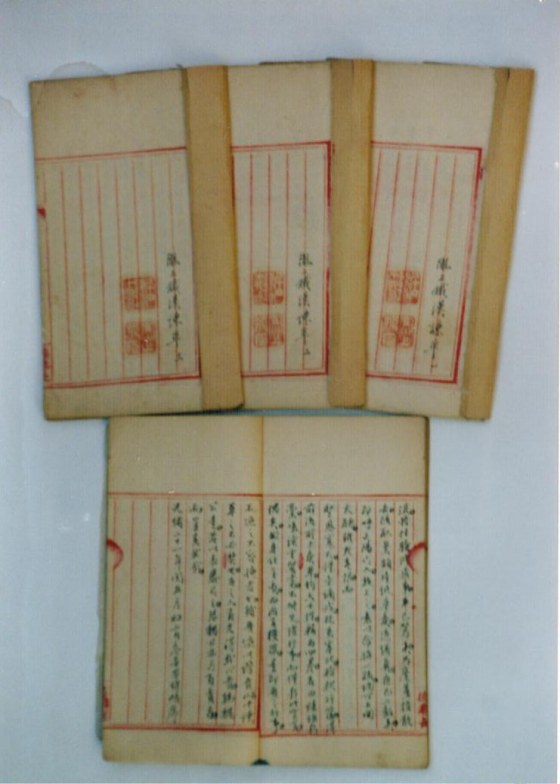

安維峻(1854—1925),字小陸,號曉峰,又號槃阿道人,甘肅秦安縣神明川村人,清代著名的諫官。光緒六年(1880年)中進士,后選翰林院庶吉士。安維峻性情耿直,不阿權貴,在任福建道監察御史的短短十四個月中,連續上疏六十五道,疏疏切中時弊,直陳統治階級內部的黑暗和腐敗,舉賢伐惡,為民清命。在甲午中日戰爭前夕,他積極支持光緒皇帝為首的主戰派,因上疏著名的《請誅李鴻章疏》而獲罪,戍守軍臺。

安維峻光輝而富有傳奇的一生為后世留下了寶貴的精神財富,經市場經濟洗禮,社會責任感缺失,道德滑坡的今天,學習和弘揚“鐵漢”精神極為必要。

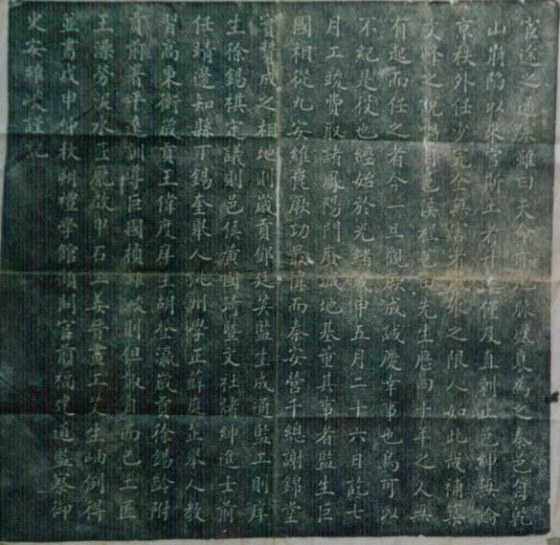

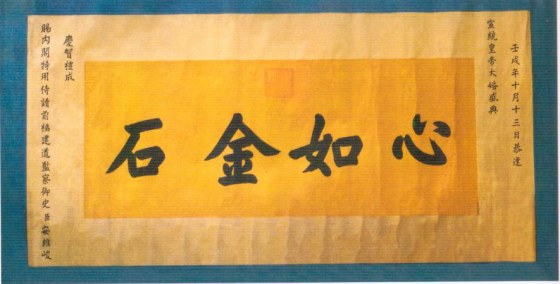

窮且益堅,不墜青云之志。安維峻是中國封建社會成長起來的最后一代士大夫。“修身、齊家、治國、平天下”是儒家思想傳統中知識分子尊崇的信條,是幾千年來無數封建士大夫追求的人生最高理想。安維峻少有大志,幼時家貧,常常缺米斷炊,加之社會動蕩,全甘科舉因之停考十年,就是在這樣的處境和社會背景之下,他依然立志讀書,其《墓志銘》曰:“公夙秉穎異,五歲能識楹聯中字。稍長,逢兵亂,流離轉徙,時或以耕廢讀。嘗偕弟負米南關縣城南下關,聞童塾讀書聲,大慟曰:‘他日倘有緣,當夜以繼日,以補蹉跎。’其志識不凡如此。”他曾師從秦安當地名士巨譚、高震及縣令程履豐,后來又得董文煥、許仙屏之點撥,并專師蘭山書院主講吳柳堂。光緒元年,陜甘初分闈,安維俊考取甘肅解元,為左宗棠所賞識,在其給時任陜西學政吳清卿信札中稱“榜首安生,文行均美,聞其先世貧苦嗜學……若此生得元,當不負此舉。”并為之題“行無愧事,讀有用書”誡勉。安維峻一生筆墨應酬頻繁,教書育人,著書立說,編史修志,整理先賢書籍,為故鄉乃至甘肅的文化事業做出許多貢獻。安維峻少年立志,身處逆境,勵志進取的精神是后人、尤其是貧瘠家鄉學子們學習的楷模和典范。

天下興亡,匹夫有責。安維峻從小受傳統儒家思想的教育,加之出身貧寒,又處于外釁四起的封建社會末期,目睹和親歷著風雨如磐的時代,民之瘠瘼、國之危亡是歷代封建士大夫從末遇到過的。時代賦予安維峻政治理想新內涵,即把“治國、平天下”同忠君御侮統一起來。“治國、平天下”和強國御侮是他終生的追求。日倭侵華,國家危難之秋,他不顧人微言輕,以小小的六品諫官的身份,忠實地履行封建統治者賦予的權力。在《上孫蘭師傅書》說:“我夫子受恩深重,與國休戚。當此危機之秋,豈能坐視不救?”甲午中日戰爭爆發時,中國已經過30多年的洋務運動,出現了所謂的“同光中興”。并擁有世界上最先進的鐵甲艦“定遠”“鎮遠”號,海軍實力遠東第一。但戰事一開,北洋水師在其主子李鴻章“如違令出戰,雖勝亦罪!”這種投降主義的高壓政策,北洋艦隊束手待斃,全軍覆沒。為國之安危他敢于冒死上《請誅李鴻章疏》,提出殺李鴻章,并指責慈禧太后的錯誤。朝鮮戰事后,他上四十余疏,幾乎篇篇不離李鴻章及其子侄。他得罪的人很多,但卻都非因為個人恩怨,骨子里始終恪守著為民請命,為國效忠的儒人從政的信念。安維峻的確是封建陣營中一名合格的士大夫,這在歷代的封建官吏中是罕見的。在國際形勢日趨復雜化的今天,“鐵漢”這種愛國精神必將激發我們建設偉大祖國的愛國情感,只要我們為民族振興和發展擔一份責,盡一份力,做到“人盡其才、才盡其用、用盡其能”,實現中華民族偉大復興將指日可待。

愛民如子,疾惡如仇。安維峻處于風雨飄搖的清王朝末期,挽狂瀾于既倒,扶大廈于將傾的是其畢生的“治國”政治抱負。安維峻有好多篇奏疏中都有申訴民間疾苦。不僅因其出身下層,了解民之疾苦,更重要的是作為封建營壘中的士大夫,匡扶正義,濟世安民是其政治理想中的一部分。《請查辦鹽務憂民疏》中言:“竊維鹽務一端,歷來辦法,總以裕課、便民,兩者兼全,而盡其利。……鹽局之勢焰愈熾,民間之怨讀言愈深。”《劾疆臣欺疏》中寫道:“此次在河州建祠,于是大興土木之功,……而不知百姓之困于征此者,其情狀為可憫也……百姓懾于國法,屈于官勢,痛心疾首,敢怒而不敢言。”做諫官十四個月,安維峻為民伸張正義所參劾的官吏下自舉人、道員,上自王公國戚,有督臣、巡撫、侍郎、內監,各個階層無所不及。這種為了民族振興國家富強,不畏權貴,忠于職守,敢于斗爭,必要時不惜犧牲一切的“鐵漢”精神,經過一百多年時間的積淀過濾,在經過改革開放和市場經濟的洗禮,傳統社會價值和道德觀念發生了嚴重蛻變的今天,對于傳承中華民族傳統美德,重構積極健康的精神文化,仍然具有現實意義。

回望歷史,“鐵漢”上疏的那段悲壯的歷史已過百年矣!斯人去矣,但他不畏權貴,心憂天下的剛直愛國精神將萬古長青!

(作者系秦安縣地方志學會副秘書長)