紀(jì)念“隴上鐵漢”安維峻誕辰157周年系列文章之二

鐵漢本色是書生

秦安縣地方志學(xué)會(huì)副秘書長(zhǎng) 李雁彬

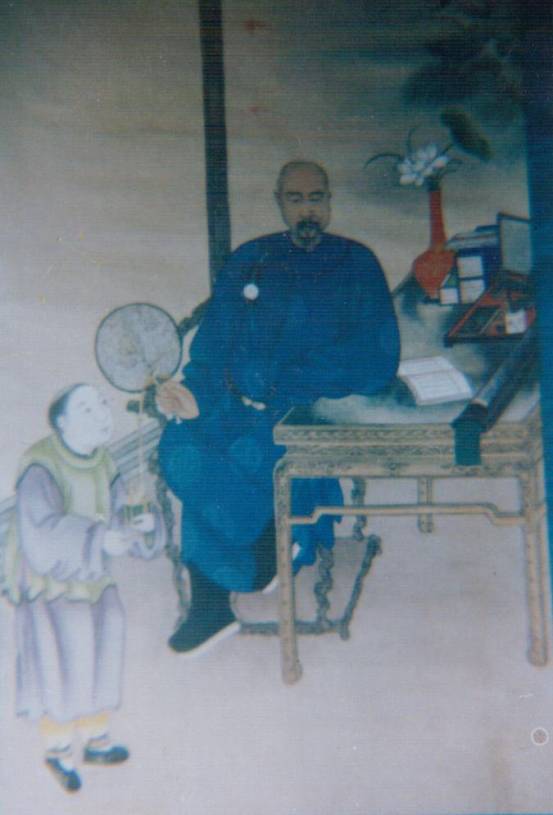

“隴上鐵漢”安維峻是秦安晚清歷史上最響亮的一個(gè)名字,關(guān)于他的許多典故和事跡,縣內(nèi)的許多鄉(xiāng)野婦孺至今耳熟能詳。一百多年前的中國(guó),軟弱腐敗的清政府搖搖欲墜,外國(guó)列強(qiáng)虎視眈眈,甲午中日戰(zhàn)爭(zhēng)中中國(guó)北洋海軍一敗涂地,全軍覆沒,標(biāo)志著經(jīng)營(yíng)30多年的洋務(wù)運(yùn)動(dòng)的失敗。清廷內(nèi)部以慈禧太后和李鴻章為代表的主和派占了上風(fēng),一味割地賠款,屈辱投降。舉國(guó)上下一片失望,群情激憤。在此內(nèi)憂外患之際,來自偏遠(yuǎn)秦安、出身寒微的福建道監(jiān)察御史安維峻置身家性命于不顧,犯顏上疏《請(qǐng)誅李鴻章疏》,其矛頭直指當(dāng)時(shí)的最高統(tǒng)治者慈禧太后和其親信李鴻章,打破了當(dāng)時(shí)沉悶?zāi)郎恼慰諝猓駝?dòng)朝野。被時(shí)人譽(yù)為“鐵漢”。

他在任福建道監(jiān)察御史的14個(gè)月中共上的六十多篇奏疏,其中直接指名道姓參劾的大小官員達(dá)百余人次,而且大多都是當(dāng)時(shí)炙手可熱的達(dá)官寵幸。在當(dāng)時(shí)政治腐敗、當(dāng)政者昏庸無能,權(quán)臣顯貴盤根錯(cuò)節(jié)的情況下,每觸動(dòng)一人均有被革職、查辦、殺頭、滿門抄斬的危險(xiǎn)。時(shí)人伏羌王權(quán)在《諫垣存稿序》中言:“時(shí)海疆事棘,當(dāng)路媕婀養(yǎng)亂,臺(tái)諫莫敢一言,曉峰歷劾其罪狀,疏出,讀者皆為縮頸。”他多篇奏折后均有“冒死直言”句,可見他早就將自己的生死置之度外。篇篇都充滿著憂國(guó)憂民之情,對(duì)貪官污吏腐敗無能的憎恨溢于言表,憤怒之極。其剛正不阿、疾惡如仇、不畏權(quán)貴、恪于職守、為民請(qǐng)命的精神永遠(yuǎn)為后世當(dāng)政者樹立了楷模,也是故里秦安的驕傲。

可是對(duì)這一歷史人物,學(xué)術(shù)界和故里秦安所做的研究還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。歲月流逝,滄海桑田,今天我們從所剩無幾的史料、文獻(xiàn)中仍然可以窺見其交友為人和治學(xué)育人中所體現(xiàn)的高潔品質(zhì)。

安維峻自幼家貧,但少有大志,“性孝友,終身作孺子慕,先后居京師,力絕奔競(jìng)紛華之習(xí)。在刑部、翰林時(shí),公余靜坐,惟擇名士之有道者,杯酒論文。”(任承允《安公曉峰墓志銘》)所與結(jié)交者皆名士直臣。他開始受業(yè)的巨譚、高震即為地方名流。招入署中、講經(jīng)論史的其時(shí)縣令程履豐,“面加激勵(lì),語(yǔ)以殿試墨法”的隴右分巡使者董文渙,皆為當(dāng)時(shí)宿儒名士。后來在他人生轉(zhuǎn)折點(diǎn)上遇到的吳可讀、閻文介、左宗棠諸人都為清室忠良直臣。譚繼洵、徐頌閣、劉景臣等都在他生活和求學(xué)過程中給予熱忱的幫助。在京師供職其間,與徐仲文、李有棻、滕玉堂、馮芷生、龔鳳騫、周同候、陳蕓史等飽學(xué)才俊之士相與甚密。

安維峻愛憎分明,在他任御史期間,對(duì)忠誠(chéng)良將,骨鯁正直之士赤誠(chéng)敬仰,視如知已,以其言官的職務(wù)極力保舉。當(dāng)他犯顏直諫,劾湊李鴻章,得罪西太后而謫戍軍臺(tái)之際,京都人士無論是否相識(shí),扶助唁慰者絡(luò)繹不絕。臨行時(shí),生平知交在松筠菴集會(huì)為其餞行,烏里雅蘇臺(tái)參贊大臣志銳手刻“隴上鐵漢”四字印章以贈(zèng);文仲恭先生作《柳橋送別圖》,并題以《滿江紅》詞;王少霞、徐懷章等人作詩(shī)吟賦相送。出城時(shí),為他餞行送別者,“車馬塞途,一時(shí)氣誼洵堪千古矣。”(任承允《安公曉峰墓志銘》)甘肅赴京參加會(huì)試的侯乙青、李叔堅(jiān)及京城義俠王子斌親自護(hù)送安維峻至張家口。李叔堅(jiān)在《送安曉峰先生出塞》詩(shī)中贊道:“己拼一死答君親,補(bǔ)牘重看淚轉(zhuǎn)新。訓(xùn)政由來遵圣母,狂言何意有孤臣。”

安維峻以人格風(fēng)范、才識(shí)學(xué)問名重于時(shí),“左文襄、閻文介器以國(guó)士,自余公卿聞風(fēng)傾倒。”(任承允《安公曉峰墓志銘》)同治十二年(1873年),陜甘總督左宗棠奏請(qǐng)甘肅鄉(xiāng)試與陜西分闈,是年八月初六日在省城蘭州舉行鄉(xiāng)試。左宗棠對(duì)當(dāng)時(shí)就讀于蘭山書院的安維峻非常賞識(shí),鄉(xiāng)試結(jié)束,安維峻為榜首解元。左宗棠在《答吳清卿學(xué)使》的書信中說:“榜首安生,文行均美……闈中秋宵,嘗倚仗橋邊,忽仰視而言:‘若此生得元,亦不負(fù)此舉’……寫榜日,兩主試先以闈墨見示,掀髯一笑,乃如四十年前獲雋之樂……覺度隴以來無此興致也。” 安世忠在為其祖父安維峻所作《行狀》中說:“左文襄公以文章事功,傲睨古今,獨(dú)以閉戶讀書,”但和安維峻“函札往還無虛歲,親切異常。”光緒六年(1880年)八月,考中進(jìn)士,選為庶吉士的安維峻歸家面母,冬間,聽說左宗棠凱旋,專程入關(guān)晉省,共處之時(shí),痛切講述地方政事之弊,憂國(guó)憂民之心,溢于言表。光緒十一年(1885年)七月四日,擔(dān)任順天鄉(xiāng)試同考官的安維峻,出闈后聞左公辭世,在湖廣會(huì)館做文致祭,聲淚俱下,平生“知已之感,有余慟焉。”閻文介為晚清時(shí)一代名臣,當(dāng)時(shí)在朝邑為相國(guó),掌握朝政,親戚朋友都難得一見,可對(duì)安維峻待以國(guó)士之禮,常與之朝夕相談,斟酌軍國(guó)政要,親如手足。

光緒元年(1975年),時(shí)任七品小京官的安維峻,聽說京中舊識(shí)吳可讀先生講主蘭山書院,因而前往問業(yè),有師生之誼。光緒四年(1878年),吳可讀起用入京,寓南下窪高廟子,避客習(xí)靜,獨(dú)喜與安維峻“盤桓論文終日”。同治帝崩,吳可讀隨護(hù)其棺材至薊州,當(dāng)時(shí),西太后專政,朝中大臣都不敢言奏為同治立嗣之事。吳可讀以死尸諫,草疏呈請(qǐng)代奏。蘇州吏部堂官想毀其所留遺折,在安維峻的力爭(zhēng)之下,使遺折得以上達(dá)朝廷,朝廷對(duì)吳以“孤忠可憫”議恤。安維峻與心性相通,意氣相投師友之間的赤誠(chéng)和義氣由此可見一斑。

安維峻一生清貧,常常缺米斷炊,但他安貧守廉,做官不謀肥缺,不計(jì)私利,不慕權(quán)貴,“李相欲強(qiáng)婚,張相欲迫見,皆拒焉。”“既官御史,講求天下大計(jì),知無不言,”兢兢業(yè)業(yè),以天下蒼生為念。堅(jiān)持了一個(gè)正直的儒家知識(shí)分子的氣節(jié)和操守,其人格魅力令人嘆服。

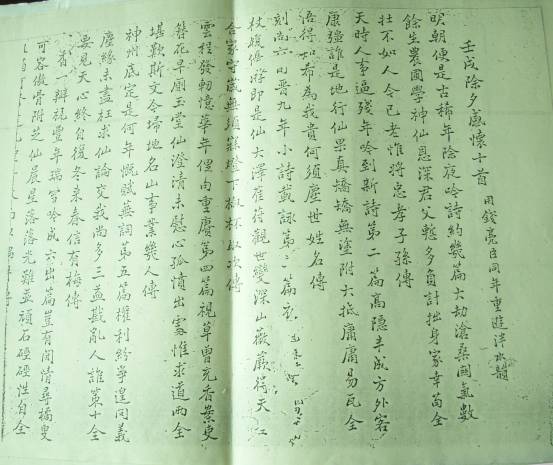

安維峻一生大多時(shí)間以課書育人為業(yè),賴以維持生計(jì)。“為學(xué)崇樸實(shí),尚踐履,不喜為辯博。其教士亦然,故所成就多大器。”(任承允《安公曉峰墓志銘》)光緒七年(1881年),陜西學(xué)政樊介軒聘主講味經(jīng)書院,開課兩年,院中士人一時(shí)極盛,王慎猷、張?jiān)獫ㄊ计铺旎牡羌卓疲还饩w十三年(1887年)夏,因家中經(jīng)濟(jì)無以為繼,歸家設(shè)帳授書;光緒十八年(1892年)主講五原書院;光緒二十一年(1895年)謫發(fā)軍臺(tái)時(shí),主講掄才書院;1904年到1905年,主講南安書院;1906年設(shè)塾于村南關(guān)帝廟,兩年中成就甚眾。1910年,被聘為京師大學(xué)堂總教習(xí),提倡國(guó)學(xué),其時(shí)著《四書講義》4卷,1911年九月,時(shí)局動(dòng)蕩,辭職離京。退隱柏崖后的民國(guó)4年,時(shí)年60歲的安維峻尚在老家神明川創(chuàng)辦學(xué)校,取名為“逸圃”,教授子孫,并招收附近三村的兒童入學(xué)。

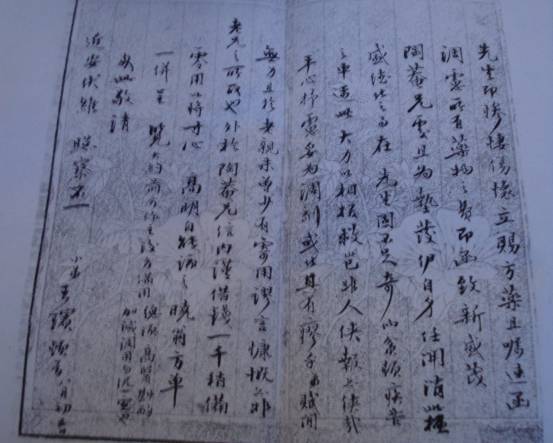

安維峻在治學(xué)上,除經(jīng)史子集而外,于天文地理、兵戰(zhàn)以及農(nóng)田水利、陰陽(yáng)青鳥、醫(yī)卜莫不涉獵。光緒三十三年夏 , 在蘭州主持總纂《甘肅新通志》105卷、80冊(cè)、300余萬言 , 現(xiàn)已成為研究甘肅歷史的珍貴參考文獻(xiàn)。著有《四書講義》、《諫垣存稿》、《望云山房詩(shī)集》、《望云山房文集》、《詩(shī)文雜集》等。晚年讀《二南》《國(guó)風(fēng)》,獨(dú)有心得,為前人所未及。欲注《詩(shī)經(jīng)》及《孟子》,惜未成書。

安維峻書法造詣也很精深,其所作書皆正楷,端謹(jǐn)正直如其人,所獨(dú)創(chuàng)的鵝頭挑楷書獨(dú)為一體。其手跡遍布全縣各地,名勝古跡處多有其所作楹聯(lián)匾額,已成為縣內(nèi)重要的文化風(fēng)景。

安維峻是個(gè)傳統(tǒng)的封建士人,清室忠臣,在社會(huì)急劇變改的亂世之中,懷著修身、齊家、治國(guó)平天下的抱負(fù),極其艱難地踐行著傳統(tǒng)儒家理想。生在腐敗沒落的滿清時(shí)代是他的不幸。大廈傾覆,回天無力,他激濁揚(yáng)清的努力都化為徒勞和烏有。縱觀其一生,無論其政治立場(chǎng)如何,但他“貧賤不能移,威武不能屈,富貴不能淫”的書生本性和濟(jì)世安民的理想從未改變。即使在退隱柏崖,政治上無所作為的晚年生涯中,仍然組織村民“修堡砦,拒悍匪,興水利”,補(bǔ)刊《鳥鼠山人集》缺版,為當(dāng)?shù)厝伺沤夤偎炯m紛……為故鄉(xiāng)做著力所能及的貢獻(xiàn)。在他求學(xué)仕進(jìn)和與官場(chǎng)腐敗投降勢(shì)力的斗爭(zhēng)的生涯中,我們看到的是一位正直無畏、敢于斗爭(zhēng)、不顧個(gè)人私利的“鐵漢”形象,其精神世界中,傳承著中國(guó)傳統(tǒng)儒生積極用世、心憂天下、為民請(qǐng)命的文化血脈。我們可以婉惜他不能審視政治變革的敏銳性,但永遠(yuǎn)無法否定他身上閃耀著的優(yōu)秀傳統(tǒng)文人的人格光芒。