一、北宋初隴右形勢

北宋立國之初,仍沿五代后周疆界,西部只及渭州(今平涼和寧夏涇原)、秦州(今天水市東部和中部)、成州(今成縣)、階州(武都)一線,除此之外的隴右大部分地方仍由吐蕃部落占據。盛唐時的秦州,除今天水境域外,不轄及今靜寧、莊浪大部和通渭縣東部,大中年間從吐蕃占領下收復時,秦州只中部和東南部歸屬于宋,原伏羌縣和成紀、隴城部分地方,即今甘谷、通渭、莊浪、靜寧和秦安東北部仍由吐蕃部落占據。至宋初,秦州統成紀、清水、隴城(今天水市東部馬跑泉附近)、天水、長道五縣,州治成紀(在今秦安葉堡川),轄域相當于今天水市和清水、秦安、張家川及禮縣、西和等地。

吐蕃部落占據地區,唐時建置均廢,城防設施被毀,原居漢民大部被迫外遷,生產改農為牧。早在唐代末期,吐蕃集權統治已經衰弱,任其各部落獨據一方,自設首領,大者數千家,小者百十戶,互不統屬。各部落仍保持牧戰習性,平日為牧,戰時出征,鄰近宋界者,或因部落間矛盾,或為了生存,依附于宋,加之習俗與漢民相近,過著定居生活,史書稱其為“熟戶”,由宋委部落頭領為官。

二、木材之爭和吐蕃歸還伏羌

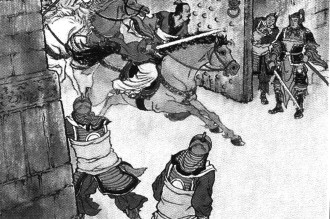

宋建隆二年(961年),尚書左丞高防出知秦州,高防因州西北夕陽鎮(今天水市西北新陽鎮)以西皆為森林,木材甚多,便募集三百人設采造務,專事伐木,借渭河水運之便供給京城汴梁建筑之需。高防還在渭河南筑定西寨(在今新陽川),派軍駐守,向西開拓至原伏羌(今甘谷)境,時居伏羌的吐蕃部落有借木材之利為生者,部落頭領尚波千以宋設采造務侵犯吐蕃居民利益為由,于962年聯絡部族共千余人攻采造務,奪取運輸木筏并殺傷役卒,高防令守軍出城接戰,擊敗尚波千俘其部屬并上報朝廷。

時趙匡胤尚無意西部疆土,聞報后鞏高防在邊境惹出糾紛,即派樞密使吳廷祚為雄武軍節度使、知秦州,取代高防,吳廷祚遵令釋放被俘人員,還撤銷了采造務,又與引進使郭永遷督守軍驅走進入秦州境界的吐蕃兵,令其回歸本部。9月,尚波千懾于宋守軍的威力,并為感謝釋放被俘人員,將渭河以南伏羌地歸還于宋。同年,宋在伏羌設寨,派軍屯守,成為唐大中后隴右第一塊正式歸隸中原朝廷的地方。

秦州木材之爭后,宋廷一再告誡軍界軍民不得妄動,但吐蕃部落的騷擾卻不斷發生。975年,距秦州邊境不遠的大石、小石兩部族進入秦州,直至土門(今清水土門),知秦州張炳督軍追擊,始退走。977年,安家族再次進入秦州,直抵長山(在今秦安南部到三陽川北部),被巡檢使韋韜擊敗。978年,沿邊吐蕃部族數度進入秦州境,劫掠三陽、弓門等寨,宋監軍、巡檢使周承瑨、田仁朗等會兵清剿始敗退,同年另一股侵入八狼寨,巡檢劉崇讓督軍追擊,殺其頭領王泥豬,余眾潰走。時宋廷有令,邊地守軍不得出境,故每逢吐蕃侵擾,只是被動防御。淳化年間(990--994)溫仲舒知秦州,將渭河南吐蕃部落驅往渭河北,朝廷聞知后,恐再起事端,將溫調離,還派參知政事寇準至秦州安撫蕃部。

三、張佶、曹瑋開邊

宋咸平年間,由于黨項羌人李繼遷率部叛宋,攻掠寧夏、河西等地,促進吐蕃部落進一步分化,先是居住隴山西麓北部(今靜寧和寧夏隆德一帶)的延家族在首領禿逋率領下內附于宋,不久,宋邊臣在朝中主張收復失地的大臣支持下,也主動出擊,攻吐蕃部落。大中祥符六年(1013年)騏驥使張佶出知秦州后,率部擊走今武山東南部的吐蕃族部落,先后興建四門寨(今四門鎮)和大落門寨(今洛門鎮)。吐蕃興兵來爭,被張佶擊敗。

大中祥符八年(1015年),吐蕃贊普后裔唃廝啰聯合一些部落,聚眾至數十萬在宗哥城(在今青海省西寧市東南)建立政權。朝廷見其勢大,始覺有必要加強邊防,遂命曹瑋為涇、原、儀、渭、鎮戎緣邊安撫使兼知秦州。1016年,居伏羌北部的蕃部落頭領廝雞波與宗哥部落首領李磨論聯絡,欲起事反宋,曹瑋得悉后,即督軍圍剿,廝雞波大敗西走。 (上)