秦人的由來與西遷

(摘自《文化天水》)

秦是中國第一個統一的封建帝國,其大一統的國家形態和中央集權的政治制度深刻而又頑強地影響著整個中國封建專制社會,所以有“二千年來之政,秦政也”的說法。其中不少作法至今依舊閃爍著它的影子,包括一些與中國相鄰的亞洲國家。考察秦早期歷史,從空間上講,作為“國”、“秦國”,是建立在贏氏進入甘肅省東南部的渭水流域和西漢水上游地區。即今甘肅的天水市、秦州區、麥積區、清水縣、張川縣、秦安縣、甘谷縣、武山縣、禮縣、西和縣,計一市二區七縣,處北緯34°30′——35°10′,東經1 04°3 5′——106°45′間。從時間上講,是公元前890年左周孝王封贏氏非子為“附庸”,并“邑之秦”、號“秦瀛”開始,到秦文公四年(前762年)東進到的關中的“汧渭之會”為止。這是秦人建國立畦發展壯大的關鍵時刻,也是秦文化產生和形成的重要時期。如果沒有贏氏在西陲的早期發展,也就談不上統一的大秦帝國的建立。

對于秦早期歷史的研究,二十世紀形成了贏秦由東方到西方,再由西方發展壯大的“東來說”和贏秦產生于西方而發展壯大的“西來說”以及“北來說”等不同的學術觀點,其中以“東來說”和“西來說”為主。

“東來說”最早產生于1933年,由傅斯年先生在《夷夏東西說》中提出的,他認為:“秦趙以西方立國,而用東方之姓者,蓋商代西向拓土,贏姓東夷在商人旗幟下入于西戎”。作為首次提出秦人的祖先在東方的觀點,很有見地。其后衛聚賢先生在《中國民族的來源》一文,黃文弼先生在《贏秦為東方民族考》一文中亦有相同的觀點。二十世紀五十年代,我國著名的古史專家徐旭生先生在建立中國古史的華夏、炎黃、苗蠻三大集團時,提出贏秦為東夷集團贏姓,“至于秦、趙為殷未蜚廉的子孫西行后所建立的國家”。自從傅斯年先生提出“東來說”以來,七十年間年經衛聚賢、顧頡剛、林劍鳴等先生們的發揚光大,使之更加系統化條理化,得到了不少學者們的贊同。

與“東來說”相反,有不少學者主張贏秦族源“西來說”。“西來說”的觀點產生于二十世紀三十年代。1936年《禹貢》雜志刊登了現代歷史學家蒙文通先生的《秦為戎族考》一文,是最具權威性的“西來說”觀點。其后還有熊鐵基先生、劉節先生等持贏秦族源“西來說”觀點。

有意義的是近幾年來考古界的專家們通過地下資料,也介入到這場討論之中,并由此引發了以物質文化為基礎的新的“東來說”和“西來說”的討論。如果說史學界、文化界的“東來說”和“西來說”之爭,是對文獻認識的角度不同的話,那么考古界對現已發掘出的地下資料同樣持相左的意見,則更顯得意義非常。

持贏秦族源“東來說”的考古學家是以鄒衡先生為代表的,還有韓偉先生、牛世山等先生采用考古資料反對“西來說”,支持“東來說”的觀點。

主“西來說”的考古界專家們以近二十年為最,這與上個世紀考古事業的發展和贏秦考古資料的增多有關。其中具有代表性的人物是俞偉超先生、葉小燕先生、社科院考古所所長劉慶柱先生等。

本人根據在贏秦發祥地二十余年的研究心得,并參考近年來的考古發現,形成了這樣一個觀點,即贏秦由東方遷入西方,但已融入西方以后才發展壯大的“東源西成說”。

贏秦興于夏,始為伯益。至商為諸侯,且多顯貴,代表人物有伯益、大廉、若木、費昌、孟戲、中衍、中潏、蜚廉、惡來、費仲等。其中伯益曾經協助大禹治水成功,得到了舜的封賜。《尚書·堯典》記載:“帝曰:‘疇若予上下草木烏獸?’僉曰:‘益哉!’帝日‘俞!咨益,汝作朕虞。’益拜稽首,讓于朱、虎、熊、羆。帝日:‘俞!往哉,汝諧”’。后來伯益又替舜馴鳥獸,獲得成功,于是賜益姓贏氏。益,就是伯益。贏作為最古老的八大姓之一,淵源于伯益并由此成為贏秦之祖。如《左傳·襄公十二年》“秦贏歸于楚”,《左傳·昭公十九年》“正月,楚夫人贏氏至自秦”以及《史記·魯世家》等等都有記載,同時在出土的器物中也有所反映,如贏季卣、贏季簋、贏氏鼎等。

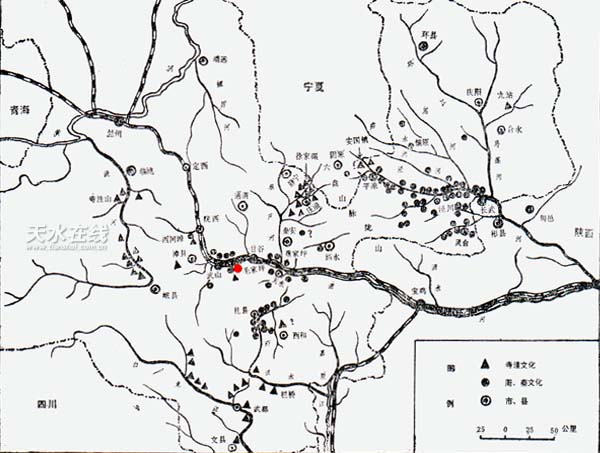

圖1甘肅東部寺洼、周、秦文化遺址(或葬地)分布圖

贏秦自費昌棄夏入商,為商湯駕御參加滅桀有功以來,贏秦在商的地位逐步上升,多有顯貴,尤其在商末殷紂時期中衍玄孫中滴的兒子蜚廉、孫子惡來父子助紂為虐,倍受寵幸,權傾朝野而顯赫一時。盡管不大光彩,卻也是無法抹去的事實。