“這是我們縣上電視臺的節目主持人”、“我說有些面熟” 、“平時只能在電視看到的播音員,今天到我們村里主持活動了”就這樣群眾高興地你一言我一語的議論著,村里來了播音員采訪團的消息傳遍了全村。這是11月5日,張家川回族自治縣委外宣辦、廣播電視臺聯合組織28名記者開展“走基層、轉作風、改文風”活動的一個細小場景。

“腳下沾有多少泥土,心中就沉淀多少真情。”縣委常委、宣傳部長王志軍在參加“走轉改”活動時如是說。他要求新聞記者以深厚感情對待群眾,以高度自覺服務群眾,以飽滿筆墨采寫百姓故事。

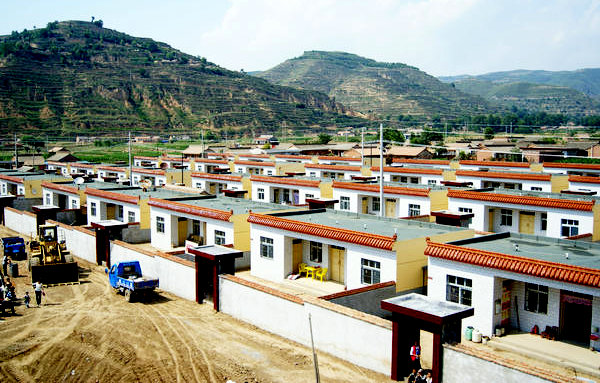

付川村作為天平鐵路途經我縣最大的拆遷村,如今,那里的農民兄弟們現在過得怎樣?這不僅牽掛著我們的心,也牽掛著全縣人民的心。

記者隨機走進付川村的一家農家店,只見各類日常生活用品應有盡有,琳瑯滿目的商品明碼標價。商店內顧客絡繹不絕……這是付亞東在搬遷時自建了一間臨街店面。店主聽說我們是縣上政府網站和電視臺的記者,就把我們熱情的讓在爐子旁就座,并盛上熱氣騰騰的茶水。他一眼就認出了縣上的播音員,他說,今年縣上實施多路微波傳輸工程,全村200多戶群眾能看到本縣的新聞。

前來購物的七十歲老人付銀成與記者說起了他們搬進新農村的事。

記者問起他家原先的住宿情況,老人深情地說,他家拆遷房子是三年前剛蓋起的,讓拆遷確實難以割舍。

記者問最后是怎么想通的,老人說 “縣委書記、縣長到我家中講政策,如果我再不主動拆遷,我就成了兒孫的罪人。”

一旁的恭門鎮黨委副書記、鎮長李江宏說,拆遷剛開始,群眾不理解,工作被動。為了打開工作局面,縣、鎮、村干部多次深入農戶家中,了解群眾的訴求,宣傳項目的重大意義,解決群眾的實際困難。

據了解,天平鐵路新建正線長度98.9公里,其中途經張家川縣段總長24.24公里。項目涉及恭門鎮11個村,860余戶群眾,征用永久性用地995.23畝,臨時性用地133.05畝,遷墳2650座,拆遷涉及5村168戶,房屋面積26265平方米。

沿著一條水泥路,付銀成老人樂呵呵領著記者來到他家,只見70多平方米的平頂房寬敞明亮,雖然陳舊的家具與大氣的客廳不相匹配,但一副中堂字畫把屋子裝點的格外高雅。前院占地80多平方米,正在晾曬著的均勻細長粉條整齊的掛在架上。后院也占地80平方米,新建的保暖牛棚幾頭“紅花牛”正在悠閑的吃草。

最后他邀請記者坐在他家的熱炕頭上拉起了家常。搬遷后,農民的收入是記者最惦記的事。當記者問起他家的主要經濟來源時,老人說:“主要靠兒子外出打工,每年能掙個兩萬余元。”

“那家里的農活誰干?”

“忙時到市場上叫幾個人,但人工價很高。”

“如果遇到頭痛腦熱咋辦?”

“有合作醫療!”

“孫子的零花錢咋辦?”

“有養老保險,我們老兩口每月每人五十多元錢就夠孫子用了!”

說到這些年黨的惠農政策,他連聲說,好!好!真的對我們農民好!好多事兒都替我們想到了。

“領過糧食直補款嗎?”

“有好幾種補貼,都打到了信用社折子里。”

在談到天平鐵路通車后,老人喜出望外地說:“那時兒子可以在物流園區、礦產園區打工了。”

在告別時,老人說,“縣上的播音員來了,一定要吃頓飯再走。”記者說,我們到隔壁再走走。

已是下午三點多了,老人爽朗的笑聲和著金色的陽光灑滿庭院。

陪同記者采訪的恭門鎮副鎮長、付川村黨支部書記付安國說,126戶拆遷搬遷戶已全部搬進新村。同時,為了解決外出務工人員的后顧之憂,村上新建了幼兒園,預計明年春季可開園。據了解,付川村每年考入大學的學生有六至八人。

通過半天的采訪,一座交通四通八達、文化欣欣向榮、園區工廠林立、人民安居樂業的新型村鎮浮現在記者的眼前。

基層是最好的課堂,群眾是最好的老師。在活動結束返回的路上,記者們深有感觸地說,只有走在基層,跑在基層,扎根在基層,才會讓夢想飛得更高更遠。