開欄的話:中共張家川回族自治縣第十二次代表大會召開在即。自即日起,開辟“張家川縣第十二次黨代會宣傳專欄”,分別在會前、會中、會后開設“喜迎黨代會 推動新跨越”、“黨代會進行時”、“落實黨代會精神 加快新張家川建設”三個欄目,全面展示張家川經濟社會發展取得的矚目成就,宣傳第十二次黨代會所確定的奮斗目標、工作任務和工作措施,努力營造團結、向上、奮進、熱烈的宣傳輿論氛圍,為加快張家川建設步伐提供堅強的思想保證、精神動力和輿論支持。

“十一五”時期,張家川回族自治縣扶貧開發工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實科學發展觀,認真執行《中國農村扶貧開發綱要(2001-2010年)》和《張家川縣“十一五”扶貧開發規劃》,以減少貧困人口和增加農民收入為目標,堅持開發式扶貧方針,以整村推進連片開發為主要方針,累計投入扶貧資金7896萬元,重點實施基礎設施建設、產業開發、智力扶貧三大扶貧項目,極大促進了全縣農村經濟和社會事業發展。農村貧困地區產業發展不斷壯大,基礎設施不斷加強,生活條件逐步改善,生活水平逐年提高,“十一五”時期累計減貧3.49萬人,到2010年底,貧困人口下降到5.25萬人,貧困面下降到17.5%,全縣農民人均純收入由2005年的1323元,增加到2010年的2480元,年均增長13.4%。

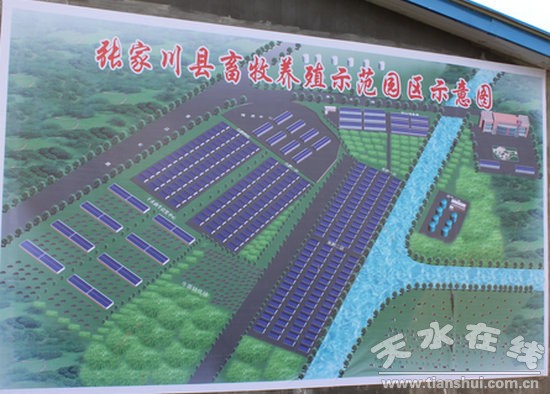

——狠抓產業開發,增加農民收入。 “十一五”時期,扶貧開發重點抓了畜牧、林果、蔬菜等產業建設。畜牧業作為張家川縣的傳統優勢產業,扶貧開發給予了大力扶持,累計投入扶貧資金2250萬元,在貧困村建畜牧養殖基地38個,引進良種牛近1萬頭,修建養牛暖棚近5000座,項目戶年人均牧業收入1000元以上,畜牧業已經成為張家川縣貧困地區的支柱產業和群眾增收的主要來源。為了開辟農民增收新渠道,近幾年又開發了蔬菜、果品產業。2006年以來,先后投入扶貧資金358萬元,在沿川道、沿河流片區的14個貧困村建成蔬菜塑料大棚1790座,其中2008年建成的張川鎮后川河流域千棚蔬菜生產基地,是全縣最大的蔬菜生產基地,現正在發揮著最好的經濟效益,大多數項目戶年蔬菜收入達6000元以上。2009年爭取到省級“整合資金、整村推進、連片開發”試點項目,在大陽鄉、龍山鎮8村實施了南山梁萬畝蘋果基地建設項目。基地總投資1005萬元,其中財政扶貧資金300萬元,整合部門資金705萬元,計劃栽植以元帥系列為主的蘋果基地1萬畝,并配套修建灌溉設施和園區道路建設,套種低桿農作物。2009年秋季一次性集中連片栽植6500畝,改造和推廣新技術3500畝。2010年建成果園灌溉工程5處,修建園區田間道路20公里,涵洞5道,圓滿完成了省級片區開發試點項目建設任務。2010年爭取到國家級“整合資金、整村推進、連片開發”試點項目,在張川鎮后川河流域10村建設畜牧園區。項目計劃總投資7035萬元,其中:財政扶貧資金1200萬元,部門整合資金3945萬元,信貸948萬元,群眾自籌942萬元。項目分三年實施,2010完成投資742.4,其中財政扶貧資金500萬元,群眾自籌242.4萬元,在張川鎮西關村等5村建成雙列式養牛暖棚50棟,9600平方米,引進良種牛1296頭,帶動貧困戶500戶,較好的完成了2010年的項目建設任務。

——強化基礎設施,改善基本條件。扶貧開發始終堅持以人為本的方針,著力解決群眾最關心、最迫切、最現實的問題,加大貧困地區基礎設施建設力度,改善生產生活基本條件。“十一五”以來,在貧困村修建人畜飲水工程18處,解決了18村近2萬人的飲水難問題,其中2008年、2009年、2010年的整村推進項目中,累計投資1090.5萬元,在3個貧困片帶12村新建人畜飲水工程12處,使12792人用上了安全潔凈的自來水,贏得了廣大群眾的稱贊。建堤防工程8500米,保護了8村的農田及村莊安全,其中2009年爭取到民族地區特困片帶專項扶貧資金280萬元,修建馬鹿鄉金川村至康王村堤防工程2200米,徹底根治了該片區多年的水患問題。修建鄉村公路62.5公里,硬化村組道路12公里,解決了11村行路難問題。

——開展整村推進扶貧,加快新農村建設步伐 。“十一五”時期,先后在52個貧困村實施了整村推進扶貧項目,以“整合資金、整村推進、連片開發”為主要方式,以基礎設施建設、產業開發、科技扶貧為重點項目,整合農業、水利、交通等部門資金,幫助項目村發展支柱產業,改善生產生活基本條件,提高農民素質。通過項目建設,項目村基本實現了村有主導產業、戶有增收項目,“水、電、路”三通、“學校、衛生室、村陣地、廣播電視”四有的目標,大多數村實現了穩定解決溫飽目標,為推進新農村建設奠定了堅實的基礎。2006年至2008年,在馬鹿鄉長寧村開展了省級新農村建設與整村推進扶貧開發相結合試點工作。共計投入資金461.9萬元,其中財政扶貧資金180萬元,整合部門資金281.9萬元,以加快基礎設施建設,改變村容村貌,鞏固扶貧開發成果,增加農民收入為重點,修建河堤1100米,人畜飲工程2處,建鄉村公路9公里,橋梁2座,硬化道路3公里,建成15戶“農家樂”及長寧村文化廣場。引進良種牛320頭,修建圈舍35座,漁溏7處,試點項目全部建成并取得顯著效益。目前,長寧村良種牛飼養量達到2126頭,戶均達到7頭,人均畜牧業收入達到1000元以上,全村農民人均純收入達到3016元。

——搞好科技扶貧,提高農民素質。扶貧先扶智,治窮先治愚。在扶貧資金的支持下,啟動實施了貧困地區勞動力轉移培訓項目和“雨露計劃”培訓項目,培育“清真餐飲”、“民族家政”、“電工電焊”、“伊香拉面師”等勞務品牌,先后培訓勞動力近萬人,培訓“兩后生”1530名。通過培訓,絕大多數勞動力學到了一技之長,和省內外用工單位簽訂了用工合同,基本實現了“一人培訓、終身受益,輸出一人、就業一人、脫貧一戶”的目的。同時,積極開展種養業實用技術培訓,2006年以來,累計培訓農民近3萬人(次),貧困村大多數農民掌握了1-2門先進實用技術,成為當地的致富能手和致富帶頭人,走上了依靠科技致富的道路。

——積極開展社會幫扶工作。張家川縣的扶貧開發事業得到了社會各界的廣泛關注和大力支持。目前,幫扶張家川縣的國家、省、市單位有30多個。尤其是省、市聯系張家川縣的幫扶領導和天津市、酒鋼公司等幫扶單位,為該縣扶貧工作給予了大力支持和具體幫助,為貧困鄉村辦了大量實事。“十一五”時期,共爭取到幫扶資金1481.35萬元(含物資折價),建學校,修道路,興產業,慰問貧困戶。幫扶單位通過項目、資金、技術、人才、勞務輸出等多領域、多渠道的措施,形成了較強的社會幫扶合力,促進了貧困鄉村的經濟社會。