武山清代魁星閣瀕臨坍塌

文管部門日前緊急搶救 修繕資金面臨嚴重不足

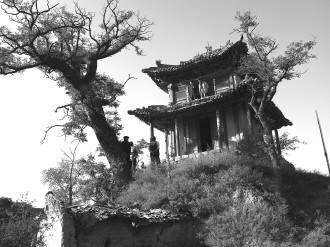

近日,記者在武山縣四門鎮采訪時看到,該鎮四馬公路南側峭壁之上,一座樓閣巍然臨空聳立,氣勢頗為雄偉,這就是四門鎮著名的魁星閣。

然而,驅車近看,這座在武山具有象征性、代表性的清代古建筑卻呈現出一副凋敝不堪的景象:地基大面積沉陷,四邊12根檐柱向西傾斜,部分建筑坐標嚴重移位;屋脊除正脊中央獅子保存完好外,其余脊獸有的已掉落;屋檐多處垮塌,背面12根椽棚板已裸露在外,出現糟朽狀態;約三分之一虎頭瓦當和蓮花滴水殘損嚴重,磚瓦四處滾落;二層青磚墻體有三四厘米寬的裂縫多道;西北角角檐橫木摧折,墻體隨時有崩塌之險,整座樓閣岌岌可危,已面臨坍塌的瀕危境地。

武山四門鎮魁星閣位于四門鎮西堡村一圓形堡子中央的土臺之上,是一座二層重檐歇山頂土木結構樓閣式建筑,面南背北,平面近似方形,建筑占地面積約42平方米。上層正面通體為木板所裝,室內用木板隔為上下兩層,外廊亦為木板所鋪,后墻有一直徑約1米的圓形窗。東西墻面繪有精美的清代山水、人物壁畫,面積達11.7平方米。屋頂的舉折、屋面起翹、出翹形如鳥翼,輕盈飄逸。屋脊及脊端的精美雕飾與梁柱柁擔、飛檐斗拱上精致的彩繪圖案相映襯,形成挺拔秀麗、幽雅恬靜的藝術格調。

武山縣志辦主任包永莊告訴記者,四門鎮因其特殊的地理位置,一度成為豲道縣衙,也是隴右入川的兵家、商旅通行要道。建立魁星閣,本意為保佑一方學子功成名就,以實現鄉民望子成龍之心愿。據樓閣梁頂墨跡題記,魁星閣修建于清乾隆五十六年,距今254年,由功德主汪潛主建。魁星閣是集先民智慧、信仰、藝術為一體的當地建筑技藝和文化發展的有力見證。該樓閣藝術風格獨特,是武山古建的重要組成部分,1988年11月被武山縣人民政府列為縣級重點文物保護單位。

隨后,記者從武山縣文物局局長張耀德處了解到,面對如此情況,縣文物局十分著急。特別是去年“5·12”汶川大地震發生后,該局曾5次深入現場勘察,邀請縣內外專家進行詳查測量。同時與鎮政府、村委會多次溝通協商,調查走訪群眾,尋求搶救修繕既便捷經濟、又適于規范長效管理的良策。通過反復考察商榷,形成了“縣文物局牽頭、鎮政府和村委會配合、全體村民參與、面向社會集資”的搶救修繕共識。近期,經永靖古典建筑工程總公司技術人員勘測預算,科學修繕魁星閣需經費8萬多元。目前,該局一直為這筆文物古跡修繕資金發愁。為尋求修繕經費,武山縣文物局在積極爭取政府投資的同時,還編寫了《四門鎮魁星閣保護修繕倡議書》,以擴大修繕宣傳層面、增強社會保護意識、鼓舞群眾踴躍奉獻,最終達到科學的管理目標。 (吳凱飛 聶中民)