會計師?草根演員?

他是大家愛的“村長” 也是愛演戲的王海生

日常工作中,他是注冊評估師、會計師;業余時間,他揺身一變成了土得掉渣的“村長”。

近些年來,憑著自編自演的天水方言版獨角戲《村長剪彩》而家喻戶曉的“草根”演員王海生,在當地成了“村長”的代名詞,其詼諧、幽默的土語附上夸張、生動的肢體表演,將“村長”角色演繹得原汁原味、入木三分。

A “一個好的劇本不是朝夕間就能出來的,有時為了想一個‘包袱’,整宿睡不著覺。”

“村長”又在天水市秦州劇院“訓人”了!

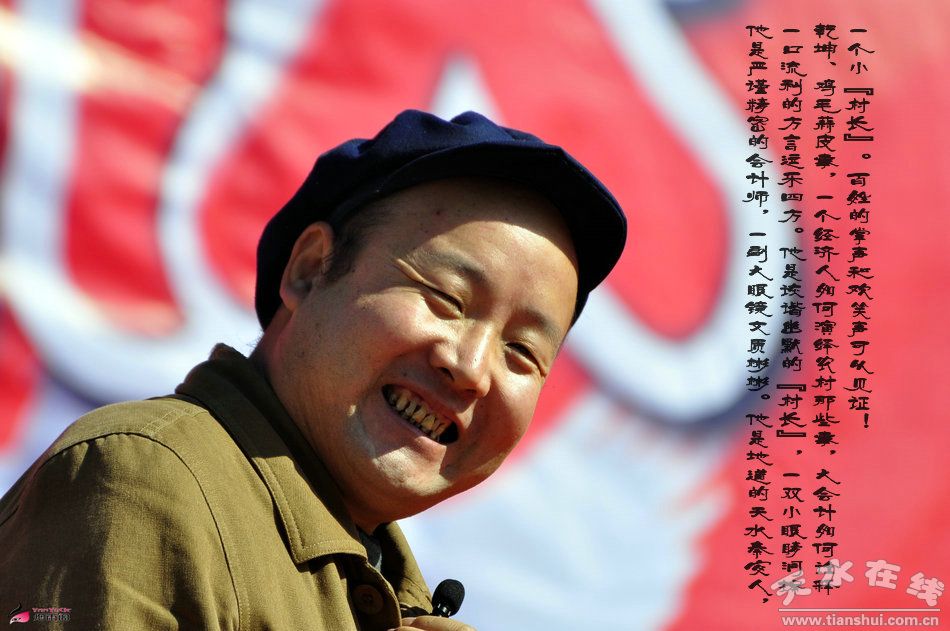

連日來,天水市民的微信朋友圈再一次被“村長”刷屏。視頻中,一名演員戴著一頂帽檐略顯耷拉的藍色帽子,上身穿一件黃褐色外套,長著一張富有喜劇元素的臉和一副微微發福的身板,外加一口原生態的秦安方言,往舞臺中間那么一站:“村長”來了!

近日,“中華魂·天水風”弘揚社會主義核心價值觀專題晚會在秦州大劇院上演。演員王海生受邀帶著自己創作的獨角戲《村長開會》走上晚會舞臺。一段讓人忍俊不禁的開場白,把上級傳達的會議精神試圖給村民用“土話”解讀清楚卻不時鬧出笑話的“村長”,在王海生的精心演繹下,活靈活現地出現在舞臺上。舉手投足間透著一股“村長”范兒的農村基層人物形象,頃刻間淹沒在了臺下觀眾的掌聲與笑聲中。

“貌似他是一個搞笑的村長,但政治覺悟性很強,表面上看大大咧咧有時口無遮攔,但村上的工作全讓他在喜笑怒罵中給落實了。”1月7日,在“村長”王海生家,談起當初創作戲中人物形象時的“主心骨”,他笑著說:“形散神不散。”

眼前,五十開外的王海生戴著一副金絲邊無框眼鏡,說話時方言與普通話時不時交替轉換,很儒雅的樣子。現實生活里,他是國家注冊評估師、會計師,天水市某事業單位干部。

“按理說,做會計的人一般很理性,喜靜不喜動,然而于我而言,這種理性只能是在工作中。業余時間,任思緒在創作的過程中‘信馬由韁’,也不失為一種快樂,一種喧泄和放松。”王海生說。

接下來的幾分鐘時間內,他似乎還沉浸在“戲”中,笑容久久沒有散去。輕輕呷了口茶,點了支煙的工夫,他不自覺地又笑出聲來!

“一個好的劇本不是朝夕間就能出來的,有時為了想一個‘包袱’,整宿睡不著覺。”王海生說起創作艱辛,感觸頗深。

B “戲的內容一定要生動還原一個場景,能被觀眾感官識別,繼而達到思維同步,就妥了!”

王海生是土生土長的秦安縣蓮花鎮人。自打記事起,閑暇之余靠唱戲打發時間的父親不知不覺中成了他模仿的對象。

上世紀80年代中期,學校畢業被分配到天水市運輸公司做統計員后,每逢周末,二十出頭的王海生都會跑到天水市群藝館聽藝人們講故事。當時,石國慶老師表演的《王木犢》系列獨角戲在電視上正播得熱火,他一下子打心眼里愛上了這種風格獨特的喜劇表演模式。

80年代后期,王海生業余時間開始給天水群藝館寫“故事”,創作劇本。他感覺自己寫的本子一上臺,再通過“講故事”的人刻板地表演出來后,他真正想要呈現給大眾的那種感覺沒有了,索然無味。失落之余,本就有表演天賦的王海生從幕后走上了前臺。

1987年,他自編自演的第一部作品《釣魚》,獲得了全省工礦企業職工文藝匯演優秀節目,獲得了省文化廳幾位專業人士的高度評價。

“藝術源于生活,但更要高于生活。”據王海生講,上個世紀90年代初,有一天,單位一名司機拿著一張蓋有“村民收費章”的過路費收款收據前來報銷,他一看就樂了!村民私自刻章自行收費?哪有這種收費名目?

然而司機卻說,由于正常的公路水毀無法通行,途經災害路段的司機沒法子只能從一家村民的地里臨時碾壓出的一條輔道通過。因此,地的主人就向每輛通過的車輛收取通行費。

他以此事件為原形創作的獨角戲《夫妻檢查站》,獲得1991年甘肅省戲劇小品調演創作一等獎。

“2000年春節前夕,單位召開春節聯歡晚會。為了圖個高興,我一時興起將傳統秦腔劇目《拾黃金》現場進行了改編,沒成想博了個滿堂彩。”王海生笑著說。自那以后,發自內心的喜愛加上來自身邊親朋的鼓勵,他重新踏上“獨角戲”創作之路。

2010年,他表演的獨角戲《村長剪彩》獲得第六屆中國曲藝牡丹獎全國曲藝大賽合肥賽區表演提名獎。這也是迄今為止,甘肅省業余演員在全國專業大賽上獲得的最高榮譽。

2012年,王海生被陜西獨角戲“王木犢”創始人石國慶老先生收入門下,因為他在3個徒弟中年齡最長,有幸成了石老先生首徒,正式拜名師為師,戲里戲外從此精進了不少。

“戲的內容一定要生動還原一個場景,能被觀眾感官識別,繼而達到思維同步,就妥了!”談起獨角戲演員的表演如何才能讓觀眾認可時,屢獲殊榮的王海生如是說。

C “正因為現在沒有‘村長’這一職務,因此這一角色有很大的藝術創作空間。”

王海生作為一名業余演員,也許是出身農村的緣故,農村的生活、農民的情感、思維方式一直是他選材的源泉。

2006年,國家出臺政策取消了農業稅,這讓出身農家的王海生欣喜之余,更是激發了他的創作靈感,他想寫一個作品來反映這樣一件大事。經過反復考慮,他決定還是用他最熟悉的“獨角戲”來表現農村的變化。至于人物,他想到了“村長”一詞。

據他講,他對農村的生活相當了解,小時候,他家住在村委會邊上,父親的堂兄當時就是村里的支書。在農村,村支書的一言一行、一舉一動在那個偏僻的小山村相當有威望。于是,經過加工,一個熱心為村民辦事,但文化素質不高且有點粗魯的“村長”形象,在他心中“活”了起來。

王海生說,劇中“村長”不是國家公務人員,也不是官,但在村民眼中,他又是官,是政府政策的直接宣傳和實施者。但受自身文化素質的限制,他對上級下達的政策、法規不甚理解。面對一些專用術語,他又不能用文縐縐的語言向村民傳達,只能轉換成自己的語言來表達他所理解的國家各種政策,這種淺顯的、粗俗的語言解釋過程,自然而然就成了喜劇中“抖包袱”的橋段。

“正因為現在沒有‘村長’這一職務,因此這一角色有很大的藝術創作空間。”王海生說。

然而,王海生真正走進天水觀眾視野,那是在2008年天水市舉辦的春節聯歡晚會上。當晚,他帶著自己創作的獨角戲《村長開會》走上春晚舞臺時,一經亮相,一頂頗具“趙本山”風格的帽子,一口濃郁純正的秦安話,給觀眾留下了深刻的印象。

在之后的1年時間里,他創作的《村長開會》多次在省、市級文化活動中演出,并獲得了全省農民文藝匯演表演獎一等獎。期待中,2009年人們又迎來了他的新作《村長剪彩》。喜愛他表演的觀眾們又一次大飽眼福,一些“村長迷”們甚至可以完整地背下他的臺詞。

據王海生講,《村長開會》中,他將目前國家支農、富農政策,提高農民素質,發展現代農業等國家的“三農”政策都用喜劇的手法給予了大力弘揚,同時也對農村里一些有等、靠、要思想的人,如《村長開會》作品中的“南房娃”給予了諷刺。《村長剪彩》是“村長系列”的第二部,是當時為改革開放30周年而創作的,作品從一個側面反映改革開放30來年農村發生的巨大變化。

從2006年起至今,王海生獨角戲中演“村長”10個年頭,得到村民認可和好評。

2017年1月3日晚,王海生和他所在的“王木犢劇團”師弟師妹攜自編自導的小品《撿錢包》登上遼寧衛視《組團上春晚》欄目的舞臺,并在24個代表隊的36個作品中脫穎而出,獲得評委潘長江、鞏漢林、蔡明、梁宏達一致認可,成功晉級8強。

又逢年關,天水市、縣“送文化下鄉”的舞臺上,自然缺少不了“村長”的影子。說起自己熱衷多年的這份業余愛好,王海生坦言今后會繼續把“村長”演下去,至于創作方向,他仍堅持“接地氣”! 文/圖 蘭州晨報首席記者 王蘭芳