(文字:美術報 配圖:天水在線)

美術報天水訊 記者 蔡樹農 12月17日至19日,國務院參事室主管的《中華書畫家》雜志社組織中國書協理事、中央文史研究館館刊副社長張公者,中國國家畫院研究員、大型電視連續劇《書圣王羲之》總導演周祥林,中國書協培訓中心教授、遼寧省書協副主席張世剛,中國書協學術委員會委員、中國國家畫院沈鵬先生工作室助理、解放軍藝術學院客座教授張智重,美術評論家、隴南師范教授王惠一行,前往甘肅天水進行學術講座、書法指導和慰農服務,天水市政府、市委宣傳部、市文聯、市文化館、市書協等高度重視,把這一次對天水來講非常難得、規格甚高的書畫家公益服務活動搞得有聲有色,圓滿收場。從書畫家角度,他們也深刻感受到天水“家家有書畫、家家掛中堂”的藝術氛圍和天水民眾對書畫藝術的特別熱愛與熱情。

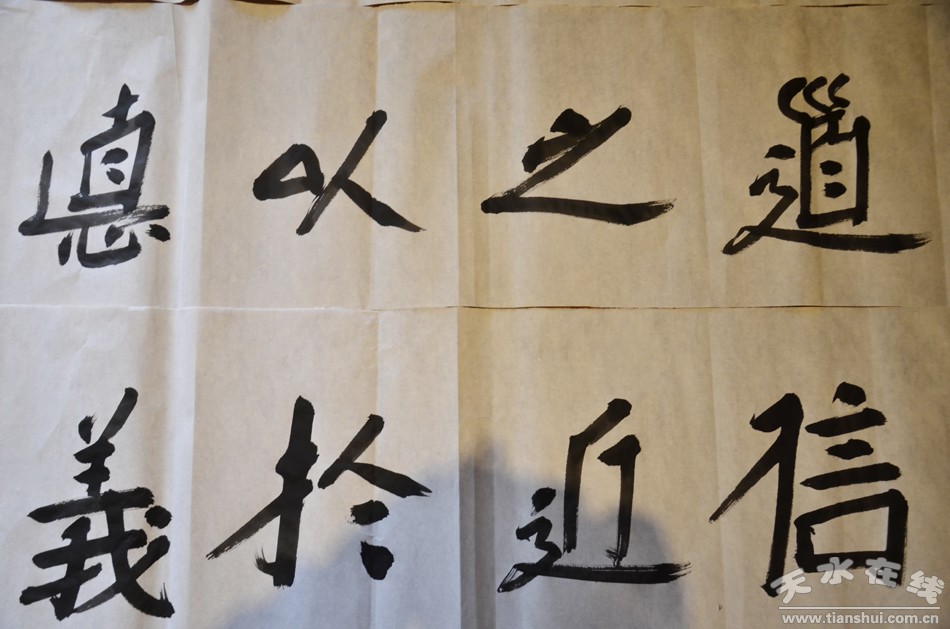

(在平南鎮孫集村村民家里為村民揮毫潑墨)

天水古稱成紀,位于甘肅東南部,是中國古代文化重要的發祥地,享有“羲皇故里”的殊榮,為全球華人尋根祭祖的圣地。天水境內文物古跡眾多,有國家和省、市級重點保護文物169處,其中大地灣遺址保存有大量新石器時代早期及仰韶文化珍品,國內唯一有伏羲塑像的天水伏羲廟,雕梁畫棟,古柏森森。中國四大石窟之一,被譽為“東方雕塑館”的麥積山石窟,薈萃了從公元4世紀末到20世紀,約1600年間的7730余尊塑像,并與大象山、水簾洞、拉梢寺、木梯寺等共同組成了古絲綢之路東段的“石窟藝術走廊”。

(在平南鎮孫集村村民家里為村民揮毫潑墨)

天水也是中國書法的源頭,出土的放馬灘秦簡和甘谷漢簡是中國書法史上不可或缺的一部分,為后世書法的傳承起到了舉足輕重的作用。戰國晚期秦國竹簡《放馬灘秦簡》就出土于秦嶺山脈中部,天水市麥積區黨川鄉。在天水放馬灘秦簡中,集中反映了秦文化與楚文化的同異,是研究當時社會政治、文化、思想、民俗以及農業、人口、人民生活的原始資料。甘谷漢簡與居延漢簡、敦煌漢簡、武威漢簡并稱為中國“四大漢簡”,其書法風格,因其已臨隸書形成的東漢晚期,章法規整,既別于《居延漢簡》的篆意,又別于《敦煌漢簡》的率意,更別于《武威漢簡》的章草味,是東漢隸書的典型范本。

18日上午,張公者應邀為天水頗負盛名的《隴右講堂》作了精彩書法專題講座,獲得當地基層黨政干部的陣陣掌聲。18日下午,主要來自北京的書畫家集體深入農村為鄉民義務書寫,天水市委宣傳部安排的新農村示范點的富裕程度大大出乎書法家們的意料,他們居然在打造影視城、創客小鎮等文化項目,西部有希望了。19日晚19點半至22點35分,超過了3個小時的“《中華書畫家》走進天水學術交流會”現場聽眾濟濟一堂,自始至終聚精會神聽書畫名家針對性回答問題,諸如書法與文化、人品、個性、臨摹、創作、環境、地域、年代(歷史)等等幾十個大小問題激起了書畫家的解答靈感,妙語如珠,高潮迭起,最后到了書畫名家為當地書畫工作者、愛好者作品點評的時候,場面動人。許多人根本擠不到書畫名家跟前,只能隔著人的背影聆聽作品點評。記者問當地文化干部,他們說天水地區的書法活動群眾基礎好,中國書協會員、甘肅省書協會員比例均在甘肅省名列前茅,而且有些還兼擅書法理論,天水書畫院的余姚人,在國內享有一定知名度。而天水地區唯一的中國美術學院書法系畢業的陳海波當晚亦專門趕來“繼續接受教育”。

(參觀麥積山石窟)

《中華書畫家》走進天水的另一項考察活動是參觀包括世界文化遺產麥積山石窟在內的歷史文化景觀,讓人興奮的是在天水城隍廟欣賞到了殘存的一面相當完整的《秦州(天水古稱)城隍出游》元代壁畫,1984年甘肅省天水地區博物館編寫的《天水名勝》都不曾記載,據稱是改革開放后才發現的,當時是因為外面涂抹了一層石灰粉得以“安全”保護下來,但它現在的保護工作似乎還待加強。

(參觀麥積山石窟)

又再者,天水地區(乃至甘肅)訂《美術報》的讀者特別多,記者美美被“粉刷”了一下,負責接待的工作干部即有訂閱《美術報》十幾年的粉絲,緣分哪。

美術報、中央數字電視書畫頻道記者隨同采訪。

(在平南鎮孫集村村民家里為村民揮毫潑墨)

(參觀伏羲廟)

(參觀伏羲廟)

(參觀天水市博物館)

(參觀天水市博物館)