紅燒肉的故事

馮沙駝

一

1965年秋,全市一年一度的中學文藝匯演又一次拉開帷幕。別看只是登臺演幾個節目,唱幾首歌,哪個學校能爭上第一,可對我就讀的學校而言,那意義就更不平凡了。

在當年,文藝演出可是對貫徹黨的“德、智、體”全面發展教育方針落實情況的檢驗,體現了整個學校的綜合素質。對這座有兩千多年歷史、文化積累,國內小有名氣的歷史文化名城和有百年歷史的學校來講,老祖宗留下的文化遺產是否在子孫后代中得到完美體現,發揚光大,學校對全社會又是一個交代。

我所在的學校在省里和當地可是赫赫有名,不僅僅是它歷史悠久。學校的前身是1876年由當時的鞏秦階道巡道董文渙創建的甘肅“隴南書院”。創建之初董文煥即敦請秦州進士任其昌(字士言)為山長,另請學監兩人。更重要的是書院一直奉承的教育宗旨。當年任其昌倡導的辦學宗旨和方法是“先通經史,旁逮古文,尤以躬行為本。”重視身教,嚴于律己,操守自潔。以后,書院又以立品—即品德修養是每一個學生的立身之本:窮經—經書是學生學習的中心課程;讀史—應當多讀浩如煙海的史藉,從中以長見識;博古—要求對六朝名人傳記,古詩及唐宋八大家著述和書法亦應了解并鉆研。多少年中,《隴南書院》的名稱雖多經變更,但這些辦學的宗旨一直未變。作為一所歷史悠久,各類人才輩出的學校,在省內,尤其在甘肅東南部影響極大。解放后,學校得到了高度關注,在“德、智、體、能全面發展”教學方針指導下,學校管理、教學質量在全省一直處于前列,為祖國建設培養出了大批優秀人才。因此,社會的各個階層,各個方面對學校的關注程度,參與全市重大活動的期望值很高就毫不奇怪了。

像往年一樣,在全社會關注下,對這次匯演,學校一點也不敢輕視。從校長到分管音美老師,拿出了渾身解數,抽調了得力教師,從精心選擇舞蹈類型,伴唱歌曲,挑選舞蹈、大合唱隊伍入手,可以說全校總動員,大有不拿第一誓不罷休之氣勢。毫不夸張的說,當年那個氣氛,和二十多年后,2008年中國首次舉辦第29屆夏季奧林匹克運動會,全國總動員時的情景不相上下。

很幸運,在全校高中班級挑選大合唱隊伍時,我們班被幸運選中。班會上,班主任老師毫不掩飾他的興奮之情,他說,選中我們班,是全班整體形象好,多數同學的音質也不錯,尤其以住合唱中,互相配合,團結協調,取得良好的影響。他一再要求全班同學,服從學校音樂老師的統一輔導,認真參加好合唱隊的訓練,為班級和學校爭取榮譽。

嚴格的合唱訓練開始了,學校選中的參賽節目是仿照大型歌舞劇《東方紅》中“南泥灣―軍民大生產”中的那段舞蹈進行表演。合唱隊的任務是配合舞蹈,在舞蹈中插入大合唱。合唱隊要音色統一,聲音洪亮,整齊化一,唱出氣勢,和舞臺上的舞蹈隊配合得嚴密和縫,不出一點差錯。

原以為參加合唱隊,人人有份,每個同學都信心十足,興奮不已。誰知訓練一開始,輔導老師就講,在訓練中,根據同學們的表現,合唱隊要通過一輪又一輪的淘汰,一部分同學將被淘汰出局,最后選中的才算正式的合唱隊隊員。果不其然,經過三輪淘汰以后,全班同學只剩下一半成為正式合唱隊隊員。還好,我很幸運的作為合唱隊的一員被留了下來。

離正式的文藝匯演時間越來越近,合唱隊的訓練也越來越緊張,要求越來越嚴格,同學們都知道,這關系到學校的榮譽,班級的榮譽,一點也不敢松懈,馬虎。最后一周,我們進入了最后的沖刺階段,合唱隊和舞蹈隊進行合成排練。學校要求我們要按照輔導老師的要求,全力以赴,注意保護好自身的嗓子,到最后演出時保證不能出錯。校長和負責老師幾次到排練場看我們排練,鼓勵我們好好排練,爭取拿下本次匯演第一名,為學校在全市爭取榮譽。

那一段時間,正常學習一點也不能松懈,每天的作業也必須按時完成,大合唱的訓練一次也不能缺少,玩耍時間沒了,休息時間短了,漸漸的也有點疲憊感。家里看到這種情況,盡量在伙食方面給予注意,無非在全家吃飯時,給你碗里多夾點菜,有肉時多了幾塊肉,時不時在面條里加上一小勺豬油,在當時的條件下,全家人中,對我算是特殊照顧了,自己也大有受寵若驚的感覺。

文藝會演的最后一天到了。

那天上午,老師宣布,參加演出的舞蹈隊、合唱隊的全體成員下午進行最后一次合成演練。演練后,進行正式演出前的準備工作。為了不影響晚上的正式演出,晚餐由學校統一安排。

下午5點,合成演練順利結束,現場觀看的學校領導及相關老師都十分滿意,要求我們再接再厲,在晚上的正式演出中拿出最高水平,演出最佳效果,取得最好成績。然后,集中前往學校飯廳就餐。

學校的飯廳不是很大,四周沒有圍墻,頂棚也很簡陋,里面就若干條長桌、長椅充當餐桌,整個大廳就餐可容納上百人左右就餐。

我們進入餐廳,迎面一眼就看到隔著玻璃窗,廚房里面熱氣騰騰,一層層蒸汽在里邊籠罩著,升騰在空中,掛在玻璃上。蒸氣中,隱隱約約看見幾個穿著白大褂,頭戴白帽的廚師在半米多高的鍋臺上,忙著在揭蒸籠。一米見方的蒸籠,一只只摞在一起,有兩米多高,足有十幾層。兩位廚師一左一右,把蒸籠一只只抬下,落在案板上,剛揭開蓋的大饅頭,玉米面發糕,冒著熱氣,盡情的在散發著它那充滿麥香,玉米面香味的氣味。另一個鍋臺上,已經炒好的大鍋菜,盛在幾個大盆中,仔細一看,是辣椒土豆絲,白菜繪豆腐。菜的香味和饅頭、發糕的香味混合在一塊,從廚房里向食堂大廳里彌漫著,散發著。從小到大,絕大多數同學從來沒進過大食堂,每個家里小小廚房里的那種早已熟悉的氣味,怎能比得上只有這種場合中充滿誘惑力的香味,誘人的只有在過年時才能吃上的白面饅頭,每個人的食欲迅速被勾起,不由得垂涎欲滴,咂嘴舔唇,期盼著快點進餐,但誰也不好意思說出口。

排好了隊,每人準備按順序在取飯口領取晚餐。帶隊老師宣布,學校對這次會演十分重視,同學們最近也很辛苦,今天晚上的晚餐,學校食堂特意給參加演出的同學,包括合唱隊的同學們每人準備了二個白面饅頭和一份素菜,另外再加上一份紅燒肉,希望同學們吃得開心,更加努力地去演出。

“啊!紅燒肉。”在場的每個同學誰也都沒想到,聽到有紅燒肉吃,大家頓時吃驚了,人人眼中都露出驚喜的神情。要知道,當年,剛剛經歷了三年自然災害,每個同學家庭都是在缺吃、少穿,餓著肚子中挺過來的,現在國家經濟正在緩慢恢復之中,雖然可以吃飽了飯,但每月限量供應的細糧和粗糧各占了一半,平時也難以吃到純白面饅頭。食品供應雖然不像前幾年那么幾乎斷供,但肉食、副食品供應仍然十分緊缺,每家每戶、每人每月按票去購買的也僅有半斤肉,四兩清油。在家里,每月買的肉大部分煉成了豬油,用于日常炒菜,剩下的煉成臊子,像寶貝似的存放起來,非不必要時不去動用。至于紅燒肉,好多家中,除了在過年時能吃上外,平時紅燒肉是什么樣,味道好不好,似乎都快忘記了。

廚房里,廚師抬來一只蒸籠,籠蓋一揭,頓時,紅燒肉的肉香味,調料的特殊香味散發而出,撲鼻而來,香味十足。仔細瞧,只見早已燉好的紅燒肉,盛在一只只小碗里、整整齊齊的置放在蒸籠里。大家睜大眼睛盯著蒸籠里的紅燒肉,又幾乎閉住呼吸,不由自主的盡情地往鼻孔里吸入這種久違的,又讓人期待的肉香味。

我拿著兩個饅頭,一份素菜白菜繪豆腐,還有那一小碗紅燒肉,坐在餐桌上,仔細看,盛紅燒肉的碗不是太大,大約直徑有10公分,碗里盛有七、八塊紅燒肉,每塊一寸方, 紅中帶白,白、紅相間中,紅的是一層瘦肉,肉質鮮嫩,白的是一層肥肉,油漬漬的,最外面的一層肉皮,色澤金黃,亮晶晶的,紅彤彤的發亮,火紅的嫩肉,誘人的香味,真是“此味只應天上有,人間難得見幾回。”眼望著碗中的紅燒肉,一種非常濃烈的甘醇香味、撩撥起強烈的食欲,迫不及待地先夾起一塊放入嘴里,咬出一口,那松軟的肉,彈性十足,肉質滑嫩,落口即化,一股糖香、混雜在肉香中,咬過的紅燒肉滲出的油脂,沾在嘴唇上,香甜得讓人欲罷不能。

拿著饅頭,慢慢的嚼著,一面就幾口素菜,一邊在這一小碗紅燒肉中不斷的挑選,從小塊到大塊去挑揀,舍不得一下子把它吃掉,其實肉的大小也都差不多,但心里總覺得大塊的留到后面去品嘗,特過癮。

幾塊紅燒肉,一小口,一小口小心地去吃,不斷的送進到嘴里,生怕這美味佳肴很快會消失。說是吃,還不如說是緩慢的在品嘗。這一塊塊紅燒肉,像參加一次特殊的晚宴中大餐中的極品,在大餐中盡情的享受,又似在品嘗中回味無窮。

吃了一半,才感覺到身邊還有同學在一塊進餐,不由得對剛才的吃相和想法有點不好意思,抬起頭,偷偷地朝兩邊看了看,心里突然間覺得踏實多了。只見有的低著頭,盯著碗在大口大口地狼吞虎咽,看那樣,恨不得一口氣一下子把一小碗紅燒肉全都消滅掉。有的在一口,一口的細嚼慢咽,像在細細的品嘗著什么風味,也有人拿著饅頭,沾著碗里的肉汁,而舍不得去吃肉,好似把它留作紀念品似的。

突然,覺得身邊有人,抬頭一看,是隨隊的老師。

老師問;“味道怎么樣?能吃飽嗎?”

“味道太好了,比家里做的好吃多了。能吃飽,”我連忙回答。

“老師,你為什么不吃飯?”我看著老師,問。

“老師已經吃過了,你們抓緊吃吧。”老師回答。

一頓飯,磨蹭了好長時間、看了看周邊的同學,大多數都快吃結束了,時間也差不多了,我用手中的剩余饅頭,將紅燒肉碗里有意識留下的那點肉汁徹底擦抹干凈,最后送入口中,又很自然的咂巴著嘴,舌頭不由得舔著嘴唇,舒心的但又不由自主的打著一個一個的嗝,口中,紅燒肉的那種香味仿佛意猶未盡,這碗紅燒肉啊!,真是香味無窮,美妙無比。

以后我們才知道,為了參加演出的每個同學能吃上一小碗紅燒肉,學校領導跑前跑后,找關系,批條子,好容易搞到了幾十斤大肉。他要求做成紅燒肉以后全部給參加演出的學生們食用,帶隊老師,甚至廚房的廚師一塊都不能吃。聽到這個消息以后,同學們都相對無語,心中酸甜苦辣也不知到底是什么滋味,但大家心中都明白,那一小碗紅燒肉的分量到底有多重,怎樣也無法估量。

當晚的演出,最后一個出場的節目就是我們學校出演的“南泥灣―軍民大生產”。身段優美的舞蹈隊同學們,舞姿柔美,婀娜多姿,神形兼備的表現出當年八路軍和老百姓南泥灣大生產喜獲豐收的喜悅。我們合唱隊的同學們全神貫注,一絲不茍,隨著指揮老師的節拍,整齊劃一地按照舞蹈的節奏進入大合唱環節,舞臺上的舞者和邊上的合唱隊員完全進入了角色。大家聲音哄亮,音質優美,氣勢如虹,真正融為一體,發揮出了最佳水平。最后,在“軍民大生產”中“大生產啊么,呵嗨!” 的大合唱聲中,全場氣氛達到了高潮。演出結束后,全場觀眾掌聲經久不息,臺上全體演員頻頻謝幕,整個演出獲得圓滿成功,毫無爭議的在當年的全市中學文藝匯演中獲得了第一名。

多少年過去了,當年的那一場演出,尤其那次演出前晚餐中的一小碗紅燒肉,好像從腦海中永遠也忘不掉,抹不去似的,深深地留在我的記憶中。

二

折騰了整整一天,現在也不知道幾點了,抬頭望見天上布滿了星星,半個月亮已經掛在夜空中,估計時間恐怕不早了,我只覺得全身像散了架似的。終于,帶隊的社員說,前面就是廟坪村,我即將開始插隊落戶當農民的新家。

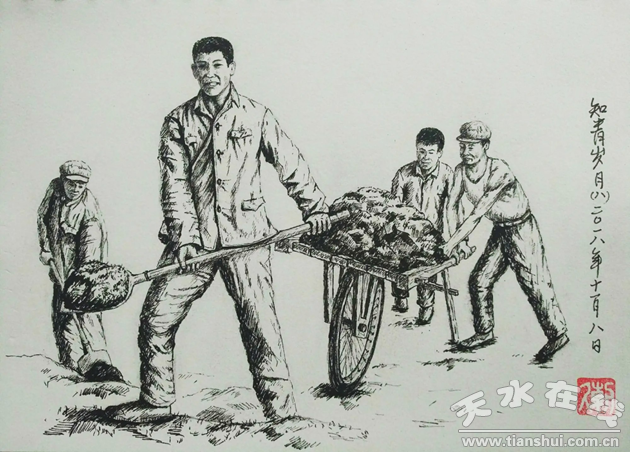

年,文化大革命進入了“斗、批、改”階段,鬧騰了幾年革命的幾百萬在校學生,大多數人都面臨著無可選擇的唯一出路,離開城市到農村插隊落戶,去當一輩子農民。

當年十月,我作為第一批下鄉知青,被分配到位于西秦嶺南麓的甘肅隴南地區徽縣,到柳林公社廟坪大隊廟坪小隊插隊落戶當農民。

出發的那一天,記憶既模糊又清晰。

剛參加完全市知識青年下鄉插隊,落戶農村干一輩子革命的歡送大會后,糊里糊涂的怎么上的車,真忘得干干凈凈。但上車以后駛出城區的情景,卻記憶中怎么也抹除不掉。當時,街道兩邊站滿了人,有敲鑼打鼓歡送的,有兩眼流淚哭泣著呼兒喚女名字的,有一直在車兩邊跟著車小跑,舍不得離開的,更多的是一些心事重重的人們,他們盯著緩緩行進的車輛上那些瞬間由學生變已為知青的兒女,面目無神,不知所措。

敞篷汽車拉著我們,翻山越嶺,長途跋涉,經過沿路一個又一個村莊,進入了巍峨起伏的西秦嶺山地。汽車沿著國道,在山中、峽谷間不斷行駛,不時駛上一顛一顛起伏不平的搓板路,雖然我們的整個身體也隨著車的顛簸不停得上下跳動著,但人人仿佛已經麻木,毫無知覺似的。車外兩側,一片又一片莊稼地連在一起,黃色的是正在收獲中已經熟透了的玉米、高粱,綠色的是剛剛出苗的冬小麥。山連著山,青山綠蔭,潺潺流水,瀉向遠方,好一副江南景色。車上的同伙們一個個像被霜打過的茄子似,低著頭,沉思著,好像車外的景色和自己沒有任何關系似的。

從徽縣縣城穿城而過后,大約又過了一個小時,汽車直接駛到離縣城30多公里外的徽縣柳林公社,我們幾十名同學下了車。

沒有什么歡迎儀式,空蕩蕩的院子里只有公社干部和前來公社帶領我們去各自生產小隊的隊干部。幾句客氣話后,匆匆吃過公社食堂發的兩個大饅頭,一碗燴菜,已經是下午4點以后了,大伙們相視無語,各自默默的隨著隊里來人分道揚鑣,各奔東西了。就這樣,我們一行六位同學隨著隊里來接的社員踏上了未來的新家之路。

走出公社不遠,翻過一個小山包,一條彎彎曲曲的河流出現在眼前,河道寬闊,水量不小,河水泛著淡藍色,清澈見底,隨行的社員說它叫永寧河。以后知道,永寧河是嘉陵江上游的重要支流,發源于北秦嶺南麓大梁山北坡,沿著秦嶺山區在大山峽谷中盤旋曲折向前,形成許多彎曲河道和眾多的峽谷。據說這條河自古以來就是通陜入川的水上通道之一,解放后周邊修了公路、通了鐵路,交通明顯好轉,其水運作用日趨顯微,直被冷落。

踏上了沿河一直向北延伸的唯一一條山間小路,還好,我們的行李被社員捆在專門來接我們的隊里唯一交通工具一只毛驢身上,大家徒步而行,開始也不感到多么吃力。開始幾里路,小路一直沿著河左面前行。行走了幾里路之后,眼看著遠處兩側高山峽谷離河道越來越近,小路的方向也開始變化,一回向左,一回又轉向右,在河的兩側不斷改變著跨河方向。

永寧河上,連接兩岸的小路上搭著木板橋,說是橋,實際上是用三四米左右長、寬度僅僅有30多公分的木板搭在河中突出的石頭上連接起來的木扳。由于河的寬度不斷變化,搭在河上的橋板也就長短不一,有的大約有二十多米長,短的也有十多米。

10月的永寧河,雖然已度過汛期,流量不是太大,河水比較平緩,但對于我們來說,生平還是第一次過這樣的橋。站在橋邊,雙腿不由自主的開始打顫,但千般猶豫,也萬般無奈,只能硬著頭皮踏上橋板過河。每過一次,只要踏上狹窄的橋板,渾身都滲出一身冷汗,如同踩上了蹺蹺板,像耍雜技一樣,一晃一晃,戰戰兢兢,緊閉著呼吸,只能一步步地挪動腳步,緊緊盯著腳下窄窄的木板,伸出兩只胳膊在空中晃動著,尋找著平衡,慢慢的向前移動,生怕不慎掉入河中,橋上不時地傳出同伴驚叫聲,幸虧有隨行的社員既鼓勁,又幫忙,心驚膽戰的總算有驚無險的走過了一座又一座橋,這也算是插隊落戶第一天給我們的下馬威,更是下鄉后的首次挑戰和考驗吧。

天快放黑了,眼前出現一個寬約四、五十米,彎彎曲曲,不知有多長的峽谷。隨行的社員講當地人叫它黑溝峽,約五里長,進入峽谷一定要小心。沿著小路進入到峽谷發現,淹沒在右側懸崖綠色樹叢中的小路是從山崖峭壁中開鑿而出,凹凸不平,窄處只可容一個人行走。峽谷里,兩岸懸崖峭壁聳立,一塊又一塊高低不一的巨型峭壁像用刀削出,用斧砍出似,端端聳立著直插天空。低頭向下一瞧,幾十米深的懸崖下是奔騰不息的永寧河,河水在峽谷的急流險灘中發出巨大的“嘩、嘩”咆哮聲。樹木被峽谷中的風吹起的“沙、沙”聲,樹叢中突然飛出的鳥的鳴叫聲,在峽谷里不時傳出,不如得使人心頭一緊。隨行的社員說這條峽谷以前野物很多,曾經發現過黑熊,一個人行走比較危險,平時一般都是結伴而行,一邊走,一面高聲說話和大聲唱歌,給自己壯膽,同時也驅散野物。

天很快黑了下來,峽谷里的光線越來越暗。聽說峽谷里有野獸出沒,更使我們心里發怵,沒人說話,只緊緊盯著自己腳下的小路,一個緊跟著一個,十分小心地前行,心里默默的期盼著,只盼著能趕快走出峽谷。

好不容易終于走出了漫長的黑溝峽,天完全發黑。一出峽谷,夜色中, 月光下,前方突然豁然開朗。剛才頭頂兩側黑乎乎的懸崖,像似突然閃現到后方。眼前的永寧河也顯得平坦多了,在高山峽谷的懷抱中,轉了個急彎, 出現在眼前的是在一個臺面上一大片平展展的土地。微弱的月光下,腳下的小路變成了一條較寬的土路,隨行的社員指著前方平臺遠處微弱可見的一處房屋,講那就是廟坪村

緊隨著社員,我們進入了所插隊落戶的廟坪小隊。以后才知道,我所落戶的柳林公社廟坪大隊廟坪小隊,是柳林公社中所有插隊落戶點最遠、路途最艱難、交通條件最差的一個小村莊。它距離縣城50多公里,離公社20多公里,沒有公路可通,自古以來這條蜿蜒曲折的羊腸小道,是沿著永寧河邊通往外面的唯一通道。

走進村子,一片漆黑,安靜極了。只有像螢火蟲一般星星點點的燈光從幾處房屋的窗口中亮出,那是一些點得起煤油燈的社員家里透出來的照明光。

黑燈瞎火中,緊隨著社員進入了一個小院。院里,黑壓壓的一片人影,是聞訊而來的村里許多社員來迎接我們。準確點說,是好奇的社員來看到隊里插隊的城里學生是什么樣?隊長姓趙,一個身子雖然不高,但身體十分結實的壯漢,迎上前說;“學生們都走累了,趕快進屋休息,吃飯。”

走進一個小院,進入一個房間,小屋里,擠滿了人。一盞油燈,在土炕上一個小桌上,發出微弱的亮光,冒著一股股細細黑煙,燈燃燒發出的煤油味,眾人身上的泥土味,屋里土坑、麥草的一種特殊氣味混雜在一塊,我突然意識到,這就是以后我長久的家了,心中不禁出現一種說不出的難受勁。上午在城里,下午到鄉里,只一天功夫,學生就變成了農民,這種環境變幻,身份交替實在來得太快了。

昏暗的煤油燈下,隱隱約約可以看見房子并不大,屋頂沒有頂棚,整個墻被煙熏得黑乎乎的,一張土炕占了屋里的一半。擠在屋子里的社員的面孔在煤油燈下模模糊糊,看得不是太清楚,但能明顯感覺到農民的那種憨厚、熱情。他們拉著我們的手,反復說;“上炕,上炕坐。” 我們只好上去坐在炕上,說坐也實在坐不住,雙腿盤住時間不長雙腿發麻,雙腿跪下又不像樣,看到這情況,幾個社員拿出我們的行李放在身后,說;“坐不住,背靠在行李上就舒服多了,不習慣,以后慢慢就好了。”剛坐穩當,聽到隊長的吆喝聲;“趕快上飯,學生們都餓壞了。”

一轉眼功夫,飯就端到了炕上的小方桌上,這是一頓當天已經晚到的晚餐。一只不大的盆里,冒著熱氣,看不太清楚但能聞到氣味,香噴噴的。一個竹筐里,盛著大饅頭。趙隊長站在炕邊,一邊招呼,一邊說;“鄉里的條件趕不上你們城里,委屈你們了,別嫌棄,隨便吃點。”

從早上從城里出發到現在坐在農舍炕上,時空的變換像夢幻一般,連自己都不敢相信。我們確實也餓壞了,在眾目睽睽之下,不好意思拿起筷子,手抓著饅頭,開始吃飯。

筷子伸到了盆里,加起一塊,一嘗是土豆,又一塊,是豆腐塊,吃著又夾起一塊,嘗到是一塊大肉。借著煤油燈閃爍的光,大致看清楚了,這是一盆過油豆腐,土豆和肉燉在一起的燴菜。

人確實也餓急了,我們幾個很快把這盆菜全部吃了個凈光,在社員們的眼皮底下吃飯,也不是太自然,菜是什么滋味,也沒嘗出什么特殊味道來,只記得就是豆腐、土豆和肉燉在一起的大盆菜。

當上了農民,過上了農村生活,我們很快就體驗到了當時仍在進行中的“無產階級文化大革命”對社會,乃至波及到社會最低層的巨大影響,在這個沒有道路、沒有電、沒有廣播、幾乎對外處于封閉、隔絕狀態,十分偏僻的小村莊,雖然看起來“山高皇帝遠”,但階級斗爭的弦繃得照樣很緊,“寧要資本主義的草,不要社會主義的苗。”割資本主義尾巴照樣割的十分徹底。全村沒有一戶社員家有自留地,一年四季吃菜靠在每家房前屋后開辟的一小塊地,權當菜地,里邊只能種點蔥,小白菜之類。油和肉全靠家家戶戶每年只允許養的一頭豬年底屠宰以后熬好,裝缸供一年食用。家的有數的幾只母雞,成了每家每戶的“銀行”,下的雞蛋,哪敢吃,全部攢起來送到供銷社換錢買鹽、買煤油。想要吃菜,就得走幾十里山路到每月逢五、逢十的公社集市上掏錢去買,想要吃肉,除非是逢年過節,平時要想吃到肉,可以說是一種奢望。

下鄉的幾年中,每天在隊長的吆喝聲中,和隊里社員集體上工,一塊收工,日復一日,年復一年,辛苦一年,每個工分也僅僅值幾毛錢。到年底,隊里將上山偷伐的木板悄悄買掉。每戶能分到手一、二十塊錢算是燒了高香,倒欠隊里錢的社員還不在少數,誰還有錢又能買菜去吃。

很快,我們就開始嘗到了插隊落戶中農村生活的艱辛。除了每天繁重的勞動,極度貧乏的精神生活,對家鄉、對親人的思念以外,有一段時間里,最難熬的是今天東一把,明天西一把從社員的菜地里抓一小攝小菜度日。沒有油吃,生漿水熬開后,撒一把鹽就飯。隔一段時間逢集日,趕幾十里路,花五分錢打一瓶醋,回來后改善生活,覺得就很滿足了。艱辛的生活,使我們深深體會到人生的酸甜苦辣,昔日父母養家糊口的不易,在煎熬中磨練著自己的意志,去適應新的生活,開始逐漸成熟起來。

很快,我們和社員們都混熟了,地里干活時,晚間在屋里,一起說說笑笑,打打鬧鬧,有什么話都可以說。一天,有一個社員開玩笑似的問我:“你們到的那天晚上,我做的紅燒肉味道怎么樣?城里人的紅燒肉和我做的紅燒肉有沒有區別?” 還沒等我回過神來。他接著說;“為了那天晚上讓你們吃上紅燒肉,隊里可沒少操心,隊長專門搞來肉,一大早又打發人到集上去打豆腐,下午專門安頓我,要好好的顯顯手藝,給學生做好紅燒肉,那天,我忙活了一下午。”

頓時,我一下愣住,也明白了。這才知道,那晚上的大盆菜原來是紅燒肉。就是這樣的紅燒肉,雖然和城里做的相比,摻進了豆腐和土豆,差別很大,但當年,在這個小村莊里,為了接待好我們,社員們從牙縫中擠出錢買來肉,精心烹飪,這種淳樸、厚道,實在,可是任何美味佳肴也換不來的。

以后幾年,我和第一批下鄉的幾個知青陸續離開了廟坪村,接著先后又有兩批下鄉知青來這里插隊落戶。據說,每次迎接他們的第一頓飯菜就是饅頭配大盆萊,而大盆菜仍然是由土豆、豆腐塊和大肉燉在一起的紅燒肉。

三

晚餐開飯時間過了,打飯的窗口還遲遲沒有打開。外面排隊等待多時的一些工人可等不及了。先是幾個人拿著飯盒一面敲打著,一面喊著:“開飯嘍,開飯嘍!”一會兒功夫,緊隨著敲打飯盒的人越來越多,起哄聲也越來越大。

窗戶打開了,一個長得胖胖的炊事員伸出腦袋,不客氣的說:“急什么?有得飯吃。”這話立刻引起了外面的一片喧嘩聲, 隊伍中的一個工人接著話茬:“你當然不急,吃的肥頭大耳的,我們可等不及啦。干了一天活,早餓了。” 炊事員狠狠地盯著那位工人,瞧了瞧,張了張嘴,看了看外面排隊的人,想說什么終于又忍住了。

今天也奇了怪。平時晚餐開飯時間開遲、開早都很少有人去說,更沒人去鬧,而今天,不但排隊的人明顯比平時多許多,而且好多人都迫不及待的急于打飯。原來,今天是周末,聽說今天的晚餐是大米飯配紅燒肉,一時,一傳十,十傳百,大伙今天都趕著早去排隊,恐怕去遲了沒有紅燒肉吃,因此人多,提前來了也就不足奇了。

紅燒肉真有那么大的誘惑力?說起來現在的年輕人誰也不可能理解。也難怪,沒有經歷過當年工廠的艱苦環境,品嘗過當時生活滋味的人,就不可能有那樣的感受。

在廟坪村插隊落戶兩年多以后,想也沒想到,正好有個機會來了,我離開了下鄉插隊落戶的村子,被推薦到地處徽縣南部深山的徽縣五一鐵廠去做工。

進了鐵廠,明確仍然是農民,戶口、糧食關系仍在生產隊,在廠里身份僅僅是合同工。但在當年,這畢竟暫時跳出了農村,至于以后怎么辦,車到山前必有路,隨它去,走一步看一步吧。

工廠坐落在秦嶺山脈大山深處,甘肅、陜西交壤之地、自古以來一直是由甘入蜀的重要通道。從廠里向四周望,山連著山,直接連到了天邊,好像沒有盡頭。山峰一座比一座高,連綿起伏,直插到云際里。工廠像一個小小的嬰兒在母腹懷抱中,被一層層、一座座高山峻嶺緊緊懷抱著。一條清澈見底的河流穿過廠區自北向南不停的流向不遠處的嘉陵江。據說幾百年前在這里的深山老林中發現鐵礦石后,一代又一代的人鉆山進溝,尋找礦跡,繼而挖洞開礦。又有人在附近筑起煉鐵爐,生產出鑄造生鐵向外銷售。早在西漢時期,當地就有煉鐵出現,宋元時有了較大發展,明清達到興盛時期。到解放前夕,這里建成了幾處小規模的土法煉鐵廠。解放以后,五七年甘肅省工業廳就地建起了小型煉鐵廠,六三年,國民經濟遇到困難,又被迫下馬,成為一片荒野。六九年,文化大革命期間,為適應“備戰、備荒、為人民。”“要準備打仗。”的戰略要求,原來的鐵廠重新迅速上馬。川流不息的運輸原材料的汽車馬達聲打破了幾十里深山中多少年來的沉靜,風機的轟鳴聲在幽靜的山谷中又重新響起,高聳的煙囪又冒出了濃濃的煙塵,煉鐵爐中一爐又一爐的鐵水從高爐中流出,在夜空中染紅了半邊天,昔日寂靜多年的山溝里突然間又開始喧鬧起來。

工廠青山綠水,空氣清新,自然生態環境確實不錯。但建廠初期的生活環境卻是異常的艱難,生活條件更是難以想象的艱苦。

匆匆上馬的鐵廠,上馬以后壓倒一切的任務,就是適應當時的戰備要求,一切都圍繞迅速恢復生產,早日生產出生鐵而進行。恢復生產的同時,工廠一下子涌進了近千人,吃、住、行等圍繞基本生活安排成為當時最大的難題,在當時的條件下,一切都在因陋就簡條件下進行。

工廠獨居深山,幾乎處于封閉狀態,通往廠外的僅有一條簡易公路,是全廠唯一的一條生產、生活保障生命線,年久失修,路況極差。每天來自天水火車站、天水焦化廠、陜西白水江火車站轉運焦炭進廠的幾十輛汽車、生產出的鑄造生鐵及時要運出,交通的繁忙程度可以用車水馬龍形容一點也不為過。而最嚴重的是,每逢夏、秋季,不時出現的暴雨,連綿不斷的大雨使公路被毀,交通受阻。一到冬季,逢大雪封山,交通中斷,車輛停駛,生產原材料、生活物資供應受到嚴重威脅。曾經有一年,連續不斷的秋季暴雨、冬季突降大雪,造成進出廠區的道路全部被封堵,全廠生產一度被迫中斷,生活物資靠儲備度日。

極差的交通狀況也直接影響到全廠工人的出行。工廠離縣城三十多公里,離最近的白水江火車站二十多公里,進廠初期,進出封閉的廠區,沒有通勤車可乘,更無班車通行。有很長一段時間,我們每次回家探親,往返都是背著行李,從山里幾十里的小路上靠步行出廠、返廠。進出廠全憑雙腿在幾十里山路上奔波的經歷,成為每個人的必修課,也留下了每個人當年的難忘記憶,

住的條件更是難以置信。一進廠,我們住進在河灘地上搭起的簡易臨時集體工棚里。工棚四周用竹簾子圍起來當墻、牛毛氈鋪頂做瓦,地面是用紅磚鋪在沙灘地上。工棚里用木樁搭起床架,一張大通鋪上鋪滿竹笆當床墊,三、四十個人擠在這張通鋪上,只要有一個人翻身,整個床都會發生震動,我們戲稱它為“彈簧床。”以后陸陸續續搬進舊倉庫改造的簡易宿舍,仍然是大通鋪,但竹笆床換成了木板床,十多個人擠在大通鋪上,大伙打打鬧鬧,和原來的“彈簧床”相比,已經很滿足了。

交通帶來的不便,住宿的擁擠,我們很快習以為常,沒有人覺得有多么苦。但強體力勞動后的缺油少肉的日常伙食使我們確實難以承受。工廠上馬伊始,生活后勤保障全憑就近自身去解決。文化大革命期間,階級斗爭為綱,物資供應本來就十分緊張,小小的一個徽縣縣城能夠供應本縣城居民的生活物質已經是捉襟見肘,根本沒有能力再保證一千多人廠的肉食和蔬菜以及其他副食品供應。加上當時廠里又沒有副食品生產基地,肉食緊缺,蔬菜數量有限,品種單一,確實也是“巧婦難做無米之炊”。為了保證生產用原材料,廠里所有車輛幾乎全部用于生產,生活物資供應全靠一輛蘇式嘎斯車承擔。能保證職工按時吃飽飯,就已經很不錯了,伙食很簡單,主食是頓頓半斤一個的大饅頭,土豆、蘿卜、白菜為主要的大燴菜,成為當時的主菜。要想吃好,哪有條件,當時也別多想,改善伙食,有時能吃上有幾片肉的菜,吃一頓面條大家都覺得很不錯了。

為了改善伙食,廠里也確實勁了腦子,想盡了辦法。蔬菜采購的范圍擴大到天水,陜西漢中等地,想方設法的多采購點肉食來,但往往是數量太少,供不應求。有一次,廠里聞訊附近的老鄉在深山老林打獵中,打死了一只黑熊,想法買來后給大家改善伙食,聽說有肉吃,,哪管是什么肉,大家興高采烈爭相去品嘗。紅燒以后的黑熊肉,黑中帶紅,纖維粗壯,雖然還帶一點除不去的腥味,嚼起來有點費勁,口感也差,哪能和真正的紅燒肉相比,但大家吃得是有滋有味。此外,從山里捕獲到的野羊、也在當時是我們改善伙食、解饞的美味佳肴。以后隨著各方面條件的改善,伙食也逐步得到了改變,肉食漸漸多了,蔬菜品種也比較豐富了,以后,每周定量供應每人一份半斤的大米飯,一份紅燒肉,成為大家每周改善伙食的最大期待。

逢這一天,各個打飯窗口比平時要熱鬧多了,不僅是人多,排的隊比往日要長得多,隊伍中,每次重復排隊的人也不少。你想,每天那么重的體力勞動,半斤米飯、一份紅燒肉,確實太少,也確實吃不飽,但當時也沒辦法,人多粥少,只能平均分配。一些人打完一份,三下五除二,趕快吃完,再排一次隊,爭取混水摸魚多打一份。幾乎每逢這一天,窗口里的炊事員和窗口外排隊的工人就會發生糾紛,有人嫌給的肉少了對炊事員不依不饒,炊事員認為是胡攪蠻纏,有意較勁,互不相讓。有的打第二份時被炊事員發現,爭吵不休,非要分個上下。開始幾次,還有人相勸,以后見得多了,大家也見怪不怪,甚至窗外排隊的人中總有人開始起哄,一面敲著飯盒,一面大聲叫喊著,給雙方鼓勁,唯恐雙方吵鬧的還不夠。有兩次,窗口內外互罵著,喊叫著,雙方吵得不亦樂乎,加上許多人的起哄,雙方火氣更大,由開始只是嘴上吵、最后到直接動起手來。只見窗外的工人一怒之下將飯盒里的菜潑向炊事員,而炊事員也毫不客氣的拿起打飯的長把鐵勺伸出窗口向對方揮去。頓時,窗里窗外吵鬧升級到打斗,里外亂成一團。大家期待的一頓紅燒肉的晚餐,成為全廠飯前飯后議論中的笑話。鬧的最歡的工人不僅沒有吃上紅燒肉而且受到嚴厲的批評。今天,回想起當年當時的那種情景,感到可笑之余,更多帶來的是心中深深的酸痛。

時隔多年,1995年國慶,曾經在鐵廠工作過的二百二十多名當年的領導、職工,重返工廠。已經轉產的廠里為迎接這些曾經為企業在特殊年代無私奉獻出青春年華的職工,計劃安排豐富的午餐,而大家婉言謝絕廠里的安排,幾乎眾口一致地要求廠里準備是像當年一樣的紅燒肉。

當時的情景,猶如昨日,感觸至深,一生難以忘卻。

當我們200多位當年的職工再一次重返工廠,望著久別的青山綠水,聽到小河水“嘩、嘩”地不停流暢中的聲音,走進曾經工作過的車間、工地,曾經住過的工棚、宿舍時,每個人回顧往事,激動萬分,那一幕又一幕激情歲月的場景仿佛又出現在眼前。

開飯時候到了,像多年前一樣,大家整整齊齊的排著隊,捧著廠里為大家精心準備的紅燒肉和大米飯時,那當年的生活場景情不自禁又不由自主地涌上心頭。周圍靜悄悄的,很少有人去說話。有的人觸情生景,眼中含著淚水,默默地端著手中的紅燒肉,仿佛在回顧過去的艱辛生活。有的在慢慢嚼著碗中的紅燒肉,仿佛要嚼出當年的滋味。有的在輕輕的嘆息,仿佛為一碗紅燒肉當年發生爭執而內疚。更多的人在默默的吃著紅燒肉,此時此刻,我能感受到,每個同伴都在追憶著過去那難以忘懷的青春歲月。

難以忘卻的那份紅燒肉,帶給大家的是曾經滿腔激情的歲月和我們用青春所奉獻出的一切。