4月7日下午,國家主席習近平在廣東省廣州市松園同法國總統馬克龍舉行非正式會晤。這是兩國元首在白云廳欣賞古琴演奏。新華社記者 岳月偉 攝

4月7日下午,國家主席習近平在廣東省廣州市松園同法國總統馬克龍舉行非正式會晤。循著《高山流水》悠遠婉轉的琴聲,習近平和馬克龍來到白云廳,聽千年古琴奏千年絕唱,品千年茶韻論千年興替。這架古琴,名叫“九霄環佩”,制作于唐代,已有1267歲的“高齡”。

全世界最貴的樂器:唐代古琴“九霄環佩”

提起最貴的樂器,我們首先想到的就是名貴小提琴或者鋼琴。可事實上,到目前為止,世界上最貴的樂器是屬于中國的古老樂器——名為九霄環佩的唐代古琴。九霄環佩的市值估價約為四億人民幣,這個價值,堪稱文物界與古琴界的雙絕。

九霄環佩伏羲琴一共存世四張,均為唐琴。目前一張收藏在北京故宮博物院,一張在中國歷史博物館,一張在遼寧省博物院,一張為何作如先生私人收藏。

唐代的古琴流傳到現在的雖然稀少,卻也不是絕無僅有,九霄環佩為何價值如此之高,成為世界上最貴的樂器呢?

做工 故宮九霄環佩代表著斫琴的最高水準

九霄環佩為伏羲式,四張相同。

唐玄宗時期,皇帝與貴妃都熱愛音律,推動了音樂的發展。這個時期,斫琴者出現了鼎鼎大名的雷氏家族,彈琴者,有董庭蘭等音樂家活躍。

傳說中九霄環佩的制作者為雷威(琴銘依稀可見雷威字跡)。雷威鼎盛于玄宗時期,有中華第一制琴師美稱,他的琴千金難求,后被封為琴待詔,專為皇室制琴。

九霄環佩四個字為小篆體,刻于古琴龍池上方,琴腹銘文有一行寫著“開元三年斫”,正是雷威的時代。

九,在傳統文化中是皇權的象征,至高無上的意思,九霄是神話傳說中的仙境,在九重天之上。所以九霄,象征著至高無上的皇權,環佩,是玉制飾物,走路叮當作響,聲音清脆動聽。

古琴取名九霄環佩,無疑是為皇室特制的古琴。何作如先生收藏的九霄環佩就曾經出現在唐肅宗的登基大典上。

古琴有很多樣式,如伏羲式、落霞式、神農式、仲尼式、蕉葉式、連珠式……而伏羲式具有重要的文化意義。

古琴與伏羲的緣分源遠流長,傳說古琴的發明者,正是伏羲。伏羲時期,天地不安,鬼神橫行,他試圖以音樂天籟之音凈化世間邪魔,帶領人族平安生活,于是制作出了古琴,彈奏出了純凈的音樂。

伏羲之后,古琴一直在完善和流傳。

九霄環佩為存世最早的伏羲式古琴,伏羲制式,也是對古琴之祖的一種致敬。這個造型的琴琴首微圓,上闊下窄,與琴首一體,琴腰內收為弧形,渾厚大氣。自九霄環佩之后,伏羲式成為古琴最重要的樣式之一,歷代都有伏羲式名琴傳世。

而故宮所藏的九霄環佩,始終是最有名、曝光率最高的伏羲式古琴,我們目前所說的九霄環佩,大體都是指這張琴。

《琴史》中講:“琴有四美,一曰良制,二曰善斫,三曰妙指,四約正心。”前兩則,是琴的材質,后兩則是彈者的技藝與情感。四美俱存,則可感動天地人神。

九霄環佩出自名家之手,來自皇室,琴面材質為桐木,琴底為梓木,鹿角灰胎,葛布為底,材質精良,蚌徽、紅木軫、白玉足,護軫為紫檀。無論從材質或者制琴師還是造型,都代表著古琴最高的規格。

收藏 它的主人之一為雷琴的忠實粉絲蘇軾

故宮的九霄環佩,為歷代名家收藏,這些名家,為這張古琴賦予了更深厚的文化價值。

這張琴,除龍池刻的“九霄環佩”四字外,龍池左側行書刻有“超跡蒼霄,逍遙太極”,落款“庭堅”。庭堅是宋代大詞人黃庭堅,名盛一時。

而琴的龍池、雁足間刻有楷書四句詩:“藹藹春風細,朗朗環佩音。垂簾新燕語,滄海老龍吟。”落款是“蘇軾記”三個字。

蘇軾是中國古代文人的巔峰,是無數文人的偶像。他豁達瀟灑,又有曠世才華,精通音律,是音樂史上極其著名的音樂家。蘇軾一生不得志,一直在被貶的路上,許多苦悶的歲月,是古琴陪伴他度過的。

蘇軾是雷琴的忠實粉絲,只要有機會,他就收集雷琴,不惜代價。蘇軾對雷琴有多癡迷呢?他不僅撰寫了一篇《家藏雷琴》介紹自己的寶貝們,為了研究雷琴的發音特點,他還不惜將家中珍藏的一張雷琴拆開來觀察,一點點分析雷琴的奧妙,可謂雷氏知音,也可謂琴癡。

他在《家藏雷琴》中寫了這個研究的過程:“此最琴之妙而雷琴獨然。求其法不可得,乃破其所藏雷琴求之。琴聲出于兩池間,其背微隆如薤葉,然聲欲出而隘、徘徊不去,乃有余韻,此最不傳之妙。”

拆了一張名貴的雷琴,終于被他發現了這琴的特點,于是寫了一首詩道:“我有鳳鳴枝,背作蛇蚹紋。月明委靜照,心清得奇聞。”

蘇軾愛琴,將古琴審美拔高到了哲學程度,他寫的最著名的一首琴詩:“若言琴上有琴聲,放在匣中何不鳴?若言聲在指頭上,何不于君指上聽?”

這首詩寫古琴,又充溢著哲學思想,對音樂,對古琴,或者是對命運,發出了天問:這古琴的天籟之音,到底是琴發出來的,還是僅限于手指的技藝呢?

如此愛琴,蘇軾收藏過雷氏的這張九霄環佩就順理成章了。

而黃庭堅幾乎與蘇軾齊名,是著名的書法家,文學家,兩個人同時代,究竟是誰先得到了九霄環佩不得而知,但是他們都曾擁有過,收藏過,珍愛過,彈奏過,兩位文豪,為這張九霄環佩賦予了文化內涵。

蘇軾和黃庭堅之后,不斷有收藏家珍愛這張琴。琴龍池的右側行書刻有:“泠然希太古,詩夢齋珍藏。”并有“詩夢齋”印落款。詩夢齋,是著名的清代古琴家葉赫那拉·佛尼音布的書齋名稱,佛尼音布收藏之后,九霄環佩還有最后一段銘文,刻的是“楚園”印,這方印的主人是清末著名收藏家劉世珩的印。

保存 千年之后,古琴顏值、音色依然完美

大琴學家楊時百在《琴粹》中說:“歐陽公之琴記,唐琴在北宋時已不可多得,況更歷千年乎?宜乎今日唐琴如鳳毛麟角也。”

古琴的保存是很難的,九霄環佩從唐代到宋代的蘇軾手里,已經是難得,又從北宋到現代,已經過去了千年之久,這其間氣候與時光,都可以讓一張古琴失去原有的音色。

古琴的修復是重塑的過程,繁瑣又漫長,要想毫無損傷地修復一張唐琴,只有頂級大師能做到,而現今流傳的唐琴幾乎都需要修復。

九霄環佩是個例外,在漫長的歲月中,經過了濕度與炎熱的考驗,居然保存完好,這既是一種幸運,也因為琴材質精良。

四張九霄環佩均為珍品,連歲月匆匆也放過了對這幾張琴的侵蝕。

四張琴,其中三張已經成為博物館的珍藏品,作為文物被妥善保管,輕易不再彈奏,另外一張私人藏琴,承擔了為后世展示天籟之音的重任。

這張九霄環佩刻有隸書腹款“至德丙申”(至德丙申為唐肅宗元年),為唐肅宗登基大典上的奏樂琴。龍池、鳳沼間有兩枚方印,一為“清和”篆印,一為“東坡蘇軾珍賞”篆文印,內填金漆。這張九霄環佩應該也被蘇軾收藏過。

傳說何作如先生得到九霄環佩后,曾經遍邀名家彈奏,音色均不理想,后來遇到古琴大師、中央音樂學院教授李祥霆先生,請他彈奏。仿佛是冥冥之中的千年奇緣,這張流傳了千年的古琴在李先生指下煥發出了完美的音色。

李祥霆先生以七個詞評價這張唐琴的音韻:“松透、恬靜、圓潤、雄偉、沉厚、悠遠、神奇。”

人與琴的緣分奇妙而又似乎順理成章。

2012年8月,上海東方藝術中心歌劇廳的“雅樂·他來自唐朝古琴音樂會”,何作如先生無償將琴借出,李祥霆再次成為了九霄環佩的演奏者。

2012年10月李祥霆先生的個人音樂會“天府唐音”在成都寬窄巷子舉行,這場音樂會,先生依然使用九霄環佩演奏。

當《流水》與《廣陵散》等名曲于指下流瀉而出,在沉厚流暢的琴聲中,經過了這么長的時光流逝,九霄環佩仿佛將盛唐與當代的音樂之魂連接了起來。

一張古琴,價值上億與否或許并不重要,重要的是它復活了千年前的天籟之音,延續了雷琴與中華文化的奇跡。(北京青年報)

伏羲十四大功績

伏羲是中華民族共同敬仰的人文始祖,位居“三皇之首”“百王之先”,被尊稱為“人祖”“人宗”“羲皇”。天水是伏羲的誕生地和中華文明的重要發祥地之一,根據古文獻記載,伏羲生于古成紀,即今天的天水,唐代史學家司馬貞的《史記·補撰三皇本紀》,比較完整地記敘了伏羲的誕生地和歷史功績:“太皞庖犧氏,風姓。代燧人氏,繼天而王。母曰華胥,履大人跡于雷澤,而生庖犧于成紀。蛇身人首,有圣德……”。伏羲的功績是中華民族生生不息、發展壯大的豐厚滋養,概括起來主要有如下方面:

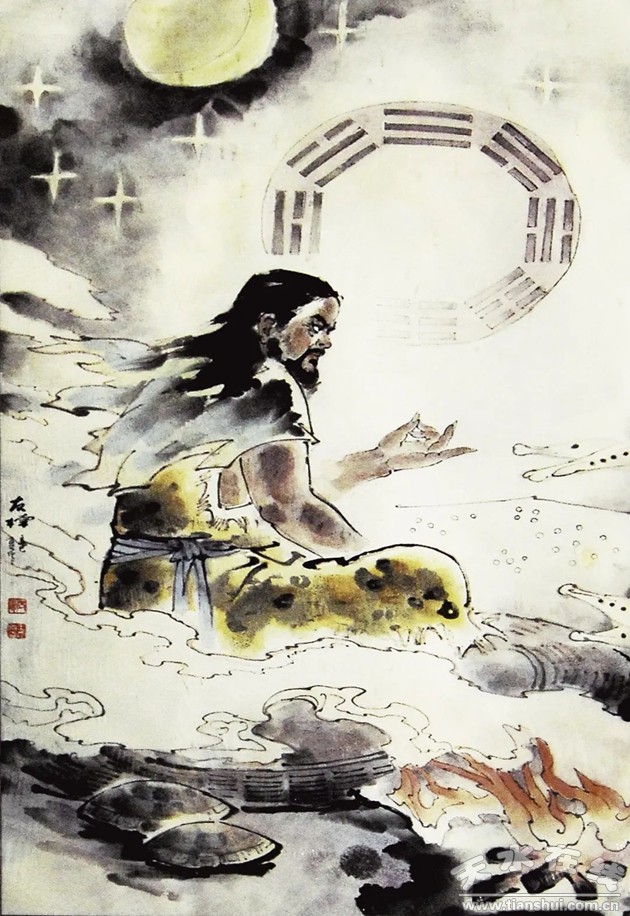

一、始畫八卦 肇啟文明

《易·系辭下傳》說:“古者庖羲氏之王天下也,仰則觀象于天,俯則觀法于地,觀鳥獸之文與地之宜,近取諸身,遠取諸物;于是始作八卦,以通神明之德,以類萬物之情。”是說伏羲氏通過觀察宇宙間萬物的自然現象創造了八卦,揭示了自然界中萬事萬物運動變化規律。這是中華文明發展史上的偉大創舉。

二、造書契 以代結繩之政

《三皇本紀》云:伏羲氏“造書契以代結繩之政”,并創造了用刻劃符號記事的方法。在考古學文化里,相當于伏羲時代的大地灣文化晚期以及馬家窯文化時期陶器肩胛骨上就有記事的刻劃符號。

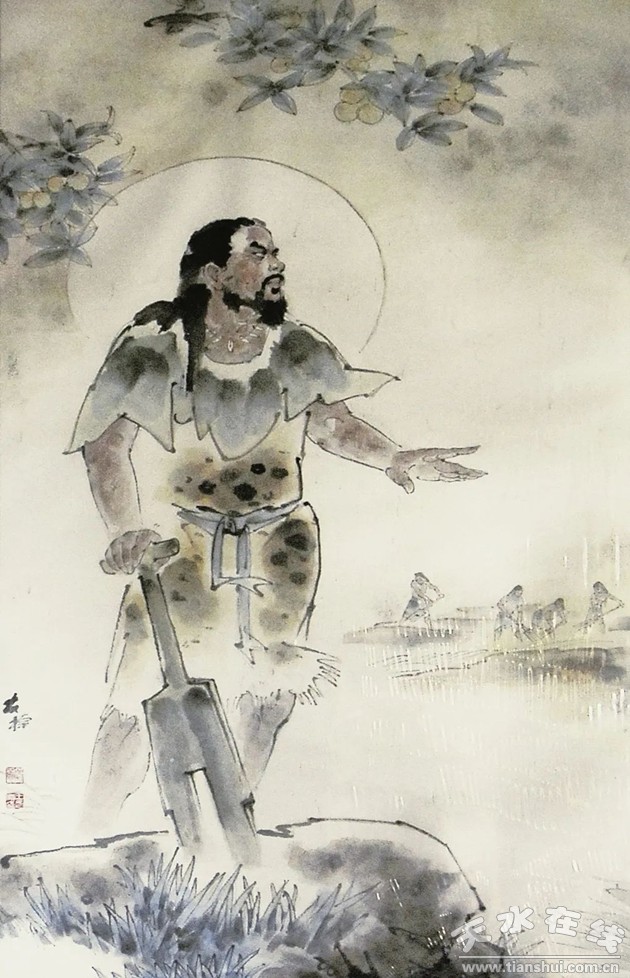

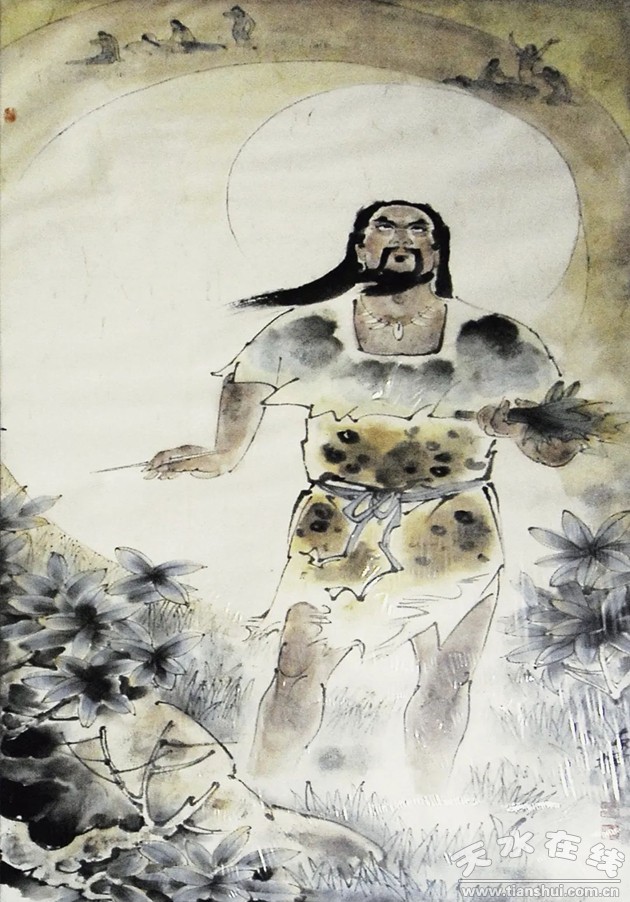

三、結網罟 以教佃漁

《抱樸子》說:“太昊師蜘蛛而結網”。《易·系辭下傳》述:“庖羲之王天下也,作結繩而為網罟,以佃以漁。”伏羲氏受蜘蛛結網的啟示,發明了網罟,人們開始用網來捕魚、射獵,使生產有了較大的改進和發展。

四、養育犧牲 以充庖廚

網捕生產的發展,俘獲食物供人們食用后剩余較多。《路史后記》云:伏羲氏“養育犧牲,伏牛乘馬。”本意“伏化犧牲。”故《三皇本紀》云:“養犧牲以充庖廚,故曰庖羲氏。”伏羲教人養育犧牲,伏牛乘馬,人們逐漸拋開自然采集生活方式,開始走向原始畜牧業經濟。

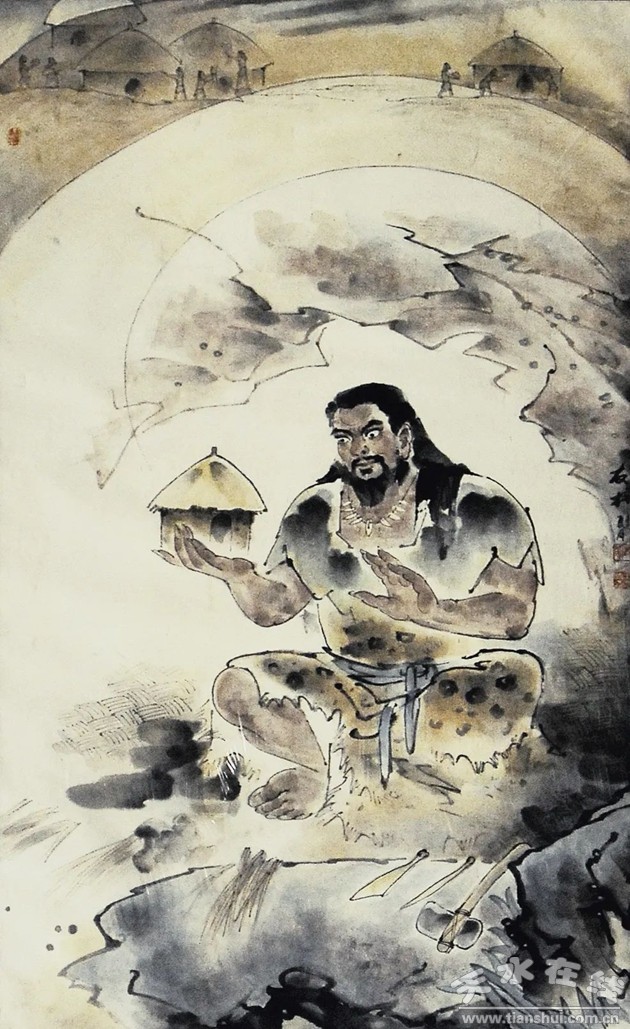

五、造屋廬 改善居室

氏族社會時,人們挖掘半地穴,搭建草蓬,形成半地穴式建筑。《甘肅人物志》述:“伏羲氏命大庭氏主居廬為民居住。”近年,秦安大地灣遺址發掘出241座平地式的房屋遺址,說明伏羲氏族時代,人類居住條件有了很大的改善。

六、制嫁娶 以儷皮為禮

《古史考》《三皇本紀》都說,伏羲氏“制嫁娶,以儷皮為禮。”伏羲氏族創立了男娶女嫁的婚配方式,取代了人類群婚制。這是人類婚姻制度上的一大變革和進步。

七、養蠶化布 改善衣著

史載:“伏羲化蠶。”人類早期用樹葉、獸皮充衣御寒。“伏羲化蠶化布”,教人們用蠶絲、植物纖維紡線、編網、織布、縫衣著裝,不僅使人們抵御寒冷的能力有了提高,而且文明程度進一步發展。

八、疏水造田 繁滋草木

史載:伏羲氏命粟陸氏為水農氏,繁滋草木,疏導泉源,毋怠于時;命陰康氏主水土為民田,進行刀耕火種,種谷植蔬,形成了原始農業的雛形。

九、鉆木取火 冶金成器

在燧人氏時期,發明了打擊燧石取火。伏羲發明火種保存,并利用火教人們做熟食,和半地穴建筑取暖,結束了這之前人們茹毛飲血的時代。人類有了熟食,對身體健康、從事生產勞動以及文明進步意義十分重大。在此基礎上進一步運用火來燒陶冶金,促進了人類生產、生活的不斷發展。

十、制琴瑟 作樂曲

伏羲發明了樂器——瑟,又制作出樂曲。主要用于豐富業余生活和慶祝年景豐收。這在中國遠古是了不起的事,不但豐富了精神文化生活,而且在中國音樂史也是一大創舉。

十一、嘗百草 制九針

原始社會,人類抵御疾病災難的能力很差,疾病對生命具有很大的威脅,伏羲嘗百草,制九針,在成產成活實踐中,摸索出一整套治病方法,開啟了后世醫學的先河。

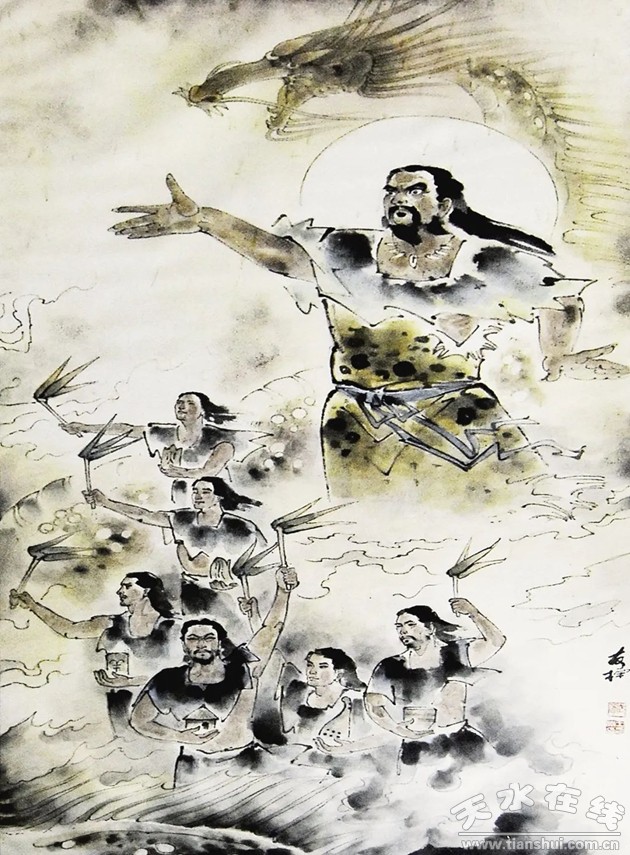

十二、以龍紀官 分部治理

隨著部族繁衍,地域擴大,原先氏族首領管理的方法已不適宜。于是伏羲采取了“分部治理”的方法,九部,就是把實力區域劃分為九個區域,相當于后來的九州。同時他還起用了六個賢能者分別主管專門事務,輔佐他進行管理社稷。他在九部設立了職位,用龍的稱號來稱謂官職,并把他所治理的集團總稱為“龍師”,這明確表現出當時社會管理職務分工已呈現出系統化的趨向,在社會治理方面向前跨越了一大步。

十三、創立占筮之法

占筮是中國先民預測吉兇決擇作法之術,伏羲畫八卦創立了占筮之法用于決疑,在某種程度上指導人們的生活和生產活動。八卦的產生和發展導致了后來占筮之書的出現,八卦理論成為中國神秘文化脈絡之一。

十四、作歷度 定節氣

古人在生活實踐中,逐步認識到自然變化的規律,總結出了一些天文知識。在伏羲時代,農業生產初步開始,農業對于節氣把握的要求,比狩獵時期更為重要。在這期間,伏羲作歷度,定節氣,引導人們按四時八節時序進行生產。創立和制定歷法,是人們生存的迫切要求,也是伏羲的卓越貢獻。(天水市博物館)