□ 高羔

國畫大師張大千在繪畫方面的卓越成就已為世人所知,但殊不知,他是一位多才多藝的全能型畫家,他的其他才藝都被畫名所淹。其對書法、篆刻,甚至攝影,無不精通。說到攝影,他曾拍攝過一幀麥積山的照片,而成為攝影界的佳話。

1943年秋,張大千結束了對敦煌壁畫的臨摹工作后,在甘寧青監察使高一涵陪同下,帶著于敦煌臨摹的作品,攜夫人與子、侄、門人,并牽著兩只藏獒,自蘭州東返,途經天水。

霍松林先生曾在他的隨筆集中談到,張大千與高一涵到達天水后,看到大街小巷的古槐,十分贊賞。

張大千每到一地必欣賞山水,結交名流,切磋技藝,所以到了天水,名勝麥積山不能不去。當時去麥積山的公路尚未修通,他們只能乘馬車到達甘泉鎮,然后改為騎馬或乘滑竿,沿河谷前行。

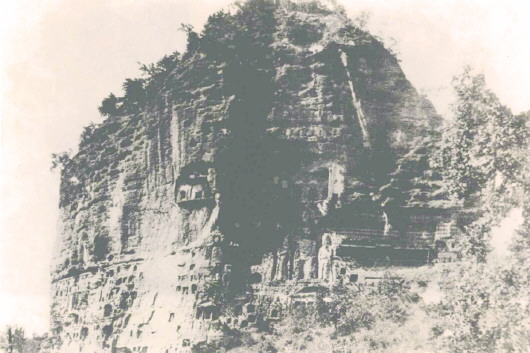

當時正值秋季,天空中淅淅瀝瀝下起小雨,橫云飛渡,在煙雨籠罩中,絲絲細雨氤氳下的麥積山如夢似幻,形成了古秦州八景之首的“麥積煙雨”。登臨麥積山,憑欄遠望,山巒疊翠,群峰聳峙。山嵐茫茫中,千山萬壑,重巒疊嶂,青松似海,遠景近物交織在一起,構成了一幅美麗的圖景。

張大千在麥積山還應瑞應寺的寺僧普凈之請,繪觀音像一尊。同行的高一涵作了《癸未與張大千同游麥積山》詩一首:

入峽二三里,奇峰十幾重。

秋山紅著錦,古柏翠蟠龍。

曲徑依流水,危崖倒掛松。

地偏僧亦俗,對客但敲鐘。

望著眼前的美景,張大千拿起照相機,按下快門,將美麗的瞬間留于永恒,在底片上留下了麥積山的無限魅力,給人以強烈的視覺沖擊力。

其實,早在20世紀20年代,照相機還被視為罕有之物時,張大千就在上海灘顯露了他的攝影才華。張大千廣交友、善學習。1930年,他在上海與時任《上海時報》副刊《國畫周刊》的攝影記者郎靜山結識后,其不僅為張大千拍攝了無數肖像寫真,而且兩人還成為談論書畫、切磋攝影技術的摯友。后來,郎靜山為張大千提供了相關的攝影器材及后期制作場所,并且時不時還為他沖洗底片。

此后,張大千外出游玩,在用畫筆寫生的同時,還常用照相機拍攝下湖光山色、錦繡山河。其中,張大千在黃山以迎客松附近的奇特景觀作為選景點,拍攝了一幀照片。這幅作品,曾在1931年的比利時萬國博覽會影展上獲得金質獎章,張大千也成為在國際影展中較早摘取攝影桂冠的中國攝影藝術家之一。后來,張大千將自己在黃山的攝影作品結集為《黃山畫景》,委托錦明玻璃版印刷所代印。有人曾評價《黃山畫景》是具備中國攝影史和中國美術史“雙史”研究功能的影集,意義深遠。