當代書法的文化品格

——天水書法現象的考察

文/楊清汀 劉云鵬

天水,人稱“羲皇故里”“隴上江南”,為國家級歷史文化名城。自古文風昌盛,耕讀傳家,明代大儒胡瓚宗不僅影響了安慶、蘇州、鎮江、曲阜等地的文藝,而且在家鄉更具傳奇。天水僅清朝后期,中進士、舉人者過百人,有“隴上科甲之盛”的美譽。任其昌、任承允父子進士,吳西川、安維峻、張世英、哈銳、丁秉乾、楊潤聲、劉永亨、王權、郭鳳鳴、巨國桂、孫海、張拱辰等進士、舉人,一直影響天水文風至今,人以書傳,書以文傳,書文互彰,從城鎮到鄉村,形成了一種約定俗成的書法審美風氣。

近日,天水市文聯主席、天水市書協主席楊清汀,就天水書法發展歷史淵源、民間收藏風氣,以及當下書法藝術創作及學術研究現狀,接受了甘肅省文聯文藝理論研究室主任劉云鵬的采訪。

劉云鵬:我從天水了解到,天水的老百姓非常喜歡書法,他們認識書法的標準是什么?

楊清汀:天水人愛字、敬字,所以他們至今說“掛字”,不叫“掛書法”,字,實際上成了他們認識文化的窗口。天水人常說,“一個讀書人連字都寫不好,還能干什么?”因為他們心目中的讀書人,是以大小任山長(任其昌,字士言;任承允,字文卿,父子進士,先后為隴南書院山長)為標準的,最不濟,他們也要以鄉間的秀才為標準。字不僅要寫得美觀,還要得體,有文氣,有貴氣,這實際上已經把德和藝、文和人、品和行聯系在了一起。

老天水人沒有書法家的概念,只說某某人的字好,值得掛。他們不相信一個字好的人,居然會沒有文化,品行上也有問題。再如民國時的大文人、公益家馮國瑞、汪劍平、王新令,都是天水人至今追捧的書法家。尤其是馮國瑞先生(字仲翔),早年畢業于清華國學院,受教于王國維、梁啟超、陳寅恪、趙元任諸先生,詩詞文章、金石考證、石窟研究、曲律繪畫、古籍整理等方面成就都很高,著述頗豐。麥積山石窟、炳靈寺石窟就是因他的學術發現而為世人所知的。他是通才式的人物,是甘肅、天水人心目中真正的文人,是隴上現當代文化的高峰,被人稱為“隴上文宗”。他的書法之所以為人稱道,大家爭相收藏,就在于充滿著文光襲人的氣格。當然,霍松林先生也是天水這塊文化福地涵養出的,在三秦大地和全國非常有影響力的著名學者、書法家。

劉云鵬:書法既要講究文化,又要講品格,那它和藝術性的關系是什么?

楊清汀:好字本身蘊含著藝術創造。字是筆墨的呈現,性情的寄托。書法的藝術性不能和漢字割裂開來,它是一枚硬幣的兩面,合起來才有意義。這里面有個焦點,即什么是好字?每個時代,都有各自的書風和審美共識,每個人,也都有自己的書法審美對象,因時,因地,因人。好的標準,好的對象化差別各異,這是符合藝術審美規律的。但是,我們說的“好”,要從共性上去提煉,去認識。譬如說文化,書法本來是文化的產物,有文化的承載力、人文信息、審美感覺、時代維度,皆于紙墨生發其價值和意義,所以不能光去看字的表象。我原先在一篇文章里說過,說書法是文化的事,本屬多余。因為書法從來就沒有離開過文化,甚至說,其本身就是文化。但現在搞書法的重藝輕文,把文化丟了,本末倒置,才需要重新找回來。再說到“品”,書品是古人立起的審美標桿,這是歷史積淀的文化認知。書品與人品相關聯。王羲之、顏真卿、蘇東坡書品和人品皆為一流,我們至今膜拜學習;蔡京、秦檜、嚴嵩之流字不是不好,但人品極差而終被歷史淘汰,其實這也是文化意義上的淘汰。藝術審美是有想象力和感染力的,誰都想對著蘇東坡聊天,不愿意對著秦檜動歪腦筋。所以,我們說到書法的藝術,本質上是文脈的傳承,筆墨的性情,生命的體驗,靈魂的提升,人格的完善。我們提倡崇德尚藝、守正創新、培根鑄魂,正是當代和優秀傳統文化相契合的時代感應。

因而,我們說“好”的標準,以我的理解,一是要有時代“守正”的審美共識;二是要有健康的藝術品格表達;三是要有社會審美的良性導向;四是要有豐贍而積極的人文情懷。

劉云鵬:天水書法群眾基礎廣泛,愛好者眾多,目前,書法的發展現狀如何?

楊清汀:既有可喜的一面,也有許多不足。

目前,天水各級書協在冊會員共有3200余人,其中中國書協會員58名(不包括天水籍在外人士)。從機關干部到各村鎮農民,都非常喜歡寫字,欣賞書法。這種代代相因的文化環境,的確讓人欣喜。我們市文聯的扶貧村,在甘谷縣的渭北山巔,村民即便家里再不濟,也要弄幅中堂掛上,一些條件好的,都掛本地的名人字畫。我們組織書協和美協下鄉,書畫家就是他們心中的明星。除甘谷外,秦安縣、武山縣也都是書畫人才的富聚地。麥積區的三陽川各鄉鎮、新陽鎮一帶,家家都懸刻“耕讀第”的大門額,有許多人家,春聯都是自己寫。字在這些老百姓心中,至今有威儀感、神圣感。他們對文化的敬畏,讓人感動。城鄉全覆蓋,人人會品評,這是最大的特色。另外,天水現在還有一批70后、80后的年輕人創作上很厲害,尤以甘谷縣為最,如趙世峰、張弘揚、張升、張旭瑞、頡軍紅等;甘谷縣有20余人參加過國展,有些還獲了獎,如果再加上甘谷籍在外地的,中國書協會員應該在30人以上。更不容忽視的是,天水還有一批創作和理論兼擅的中青年,如姚力毅、劉云鵬、竇永峰、王永斌、童強等,當然,我也算一個。

要說天水書法的不足,主要是整合力還未顯現,器識上還沒有激發出來,也有一定的追風現象,梯隊建設還沒跟上,創作上普遍迷茫,藝術理念有不少局限性,借鑒學習不夠等等。

為此,天水市文聯2021年抓住慶祝中國共產黨成立100周年的有利時機,在市委和市政府的大力支持下,主動和中國國家畫院聯系,在天水邀請展出“千秋偉業——書法名家作品展”暨“和順致祥——篆刻名家作品展”,以百幅書法、百人篆刻,供天水及周邊的書法家、廣大群眾觀摩學習;以主題創作的現場感,促進本地書法家創作理念的提升和創作方法的提高。這兩個展覽,我們旨在對以上問題和不足進行反思,是有針對性舉辦的。

劉云鵬:書法家是社會的一員,天水是甘肅的文化大市,請問,書法家在地方文化建設中應該發揮怎樣的作用?

楊清汀:暫不說民國時期的書法家,僅從近幾十年來說,老一輩書法家武克雄、魏學文、董晴野、陳冠英、萬惠民、趙建玉、程凱、杜廷楹、屈德洲等,他們都是天水的文化名片,其德其藝一直影響著天水文化界。走進新時代,我們書法家的社會性從以下幾方面得到充分體現:

一是把崇德尚藝體現在公共文化事業的發展上,彰顯公益性、示范性。二是在鄉村振興戰略中主動作為,建立一支高水平的志愿者服務隊伍,體現文化藝術的育人化人作用。三是充分發揮市文聯各協會的聯動作用,積極和有關縣區、部門、村鎮對接,爭取打造幾個藝術村坊,使書法家有陣地、有作為。四是立足地方特色文化,書法家不僅要出謀劃策,物化、活化資源,而且要創作出一批高質量的作品。五是結合、圍繞本市中心工作,在做好藝術服務的同時,策劃好有關交流活動,以書法的形式,以藝術的魄力,以文化的真蘊,做好天水文化對外的宣傳。

劉云鵬:我們提出“天水書法現象”,這是個很“冒險”的提法,壓力和動力共存,今后的發展方向可否預測?

楊清汀:一種“現象”以問題的方式提出,可能基于歷史和現實的兩種因素。但我認為,更是一個節點上的問題,實際上是對我的勉勵和提醒。目前天水書法處于膠著、難以突破的迷茫狀態,藝術家也有焦慮的狀況,類似的情況,不獨天水如此,可能許多地方同樣存在。您把它提出來,非常感謝,使我們警醒,最好的突圍法則就是心存道義、勇擔責任、胸懷敬畏,努力把工作做好,只問耕耘,不計收獲,以永遠在路上的心態,樹立航標。

歸根結底,還是要立足現實,整合隊伍,尊重人才,自律自強,重視創作,水到渠成出佳績。就拿大家最關心的問題創作來說,要跳出為創作抓創作。不獨書法,所有藝術門類,都要有這種跳出來的能力,要找到支點和關節點,說回來,還是抓文化,抓文化就是抓創作。文不僅能載道,而且能載德、載情、載意。所謂美學上的“知情意行”,全是文的化合作用。文如水,藝如魚,藝之有境,境復生文,如此互生互動,真諦可以自悟了。老一輩為我們樹立了楷模,文脈的薪火不能在我們手中熄滅。不僅弘揚書法藝術如此,天水市文聯所屬各文藝家協會涉及美術、戲劇、舞蹈、音樂、攝影等都是同樣的道理。因此,下一步,由天水市文聯牽頭,通過名家課堂、讀書會、學術研討、考察交流等方式,要充實藝術人才的學養,開拓視野,打開思維,激發創作熱情,以文化人化藝興藝,鍛造審美能力,提升藝術品質,樹立精品意識。“為有源頭活水來”,我們努力的方向,就是為新時代文學和藝術的發展,開源引水,注入生機和活力。

(《中國藝術報》2022年5月13日6版:書法篆刻)

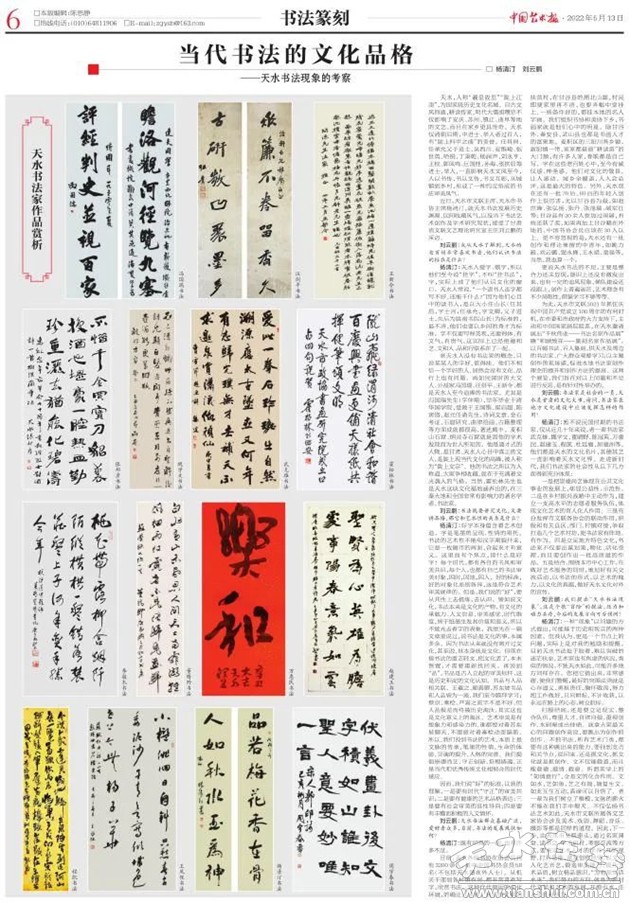

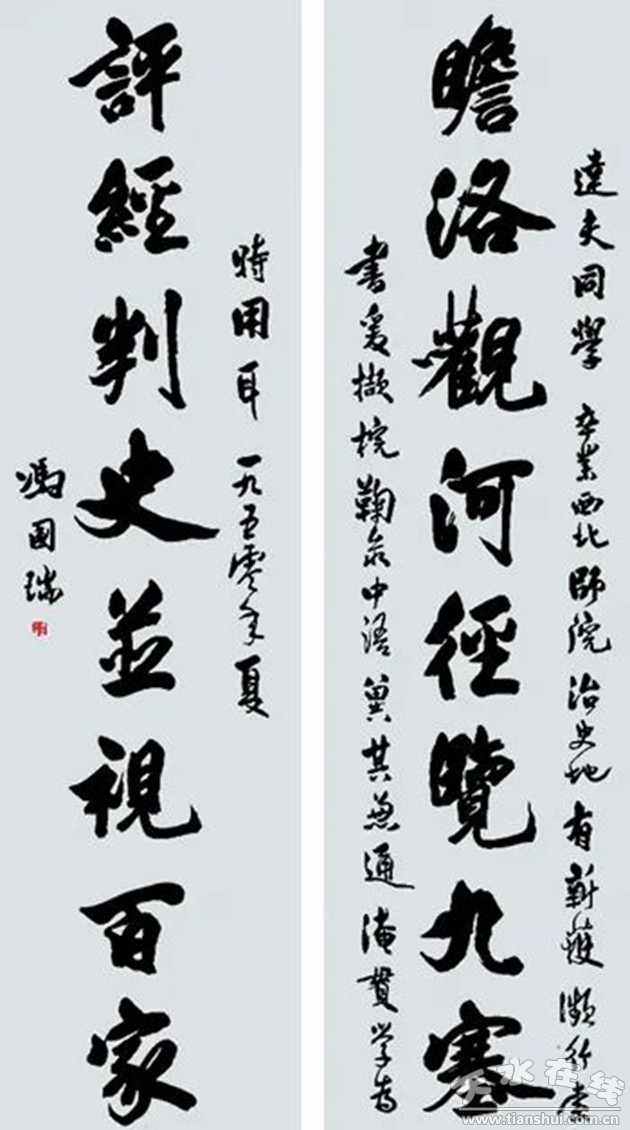

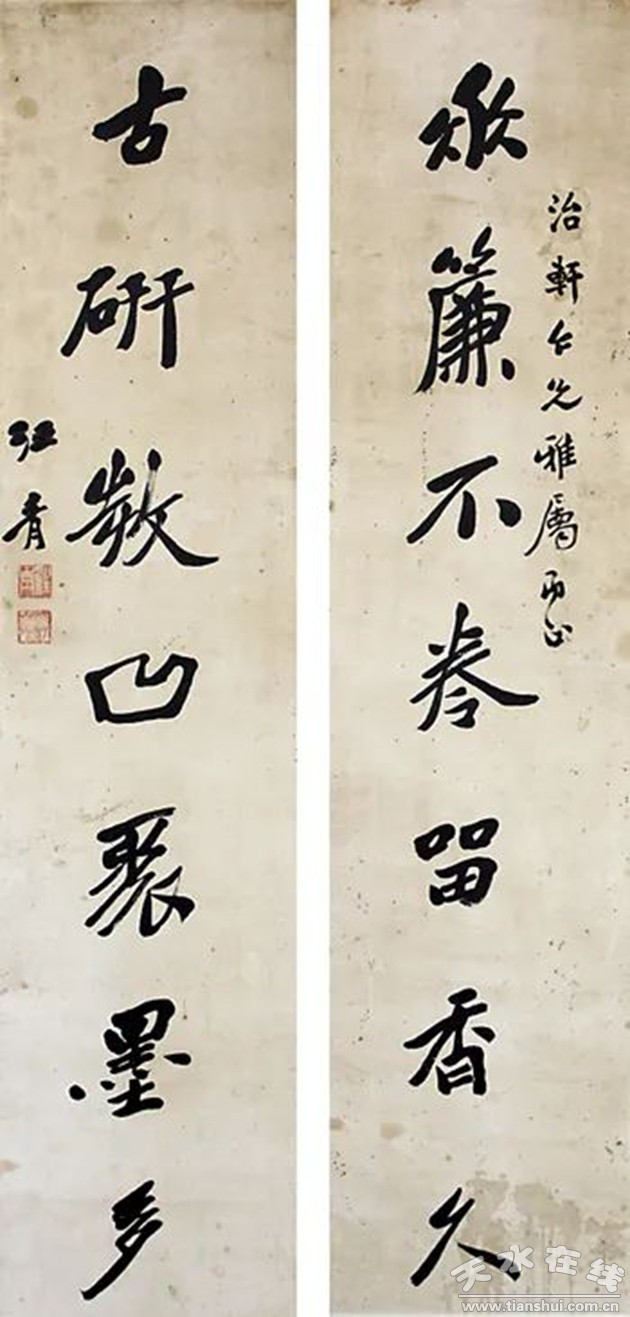

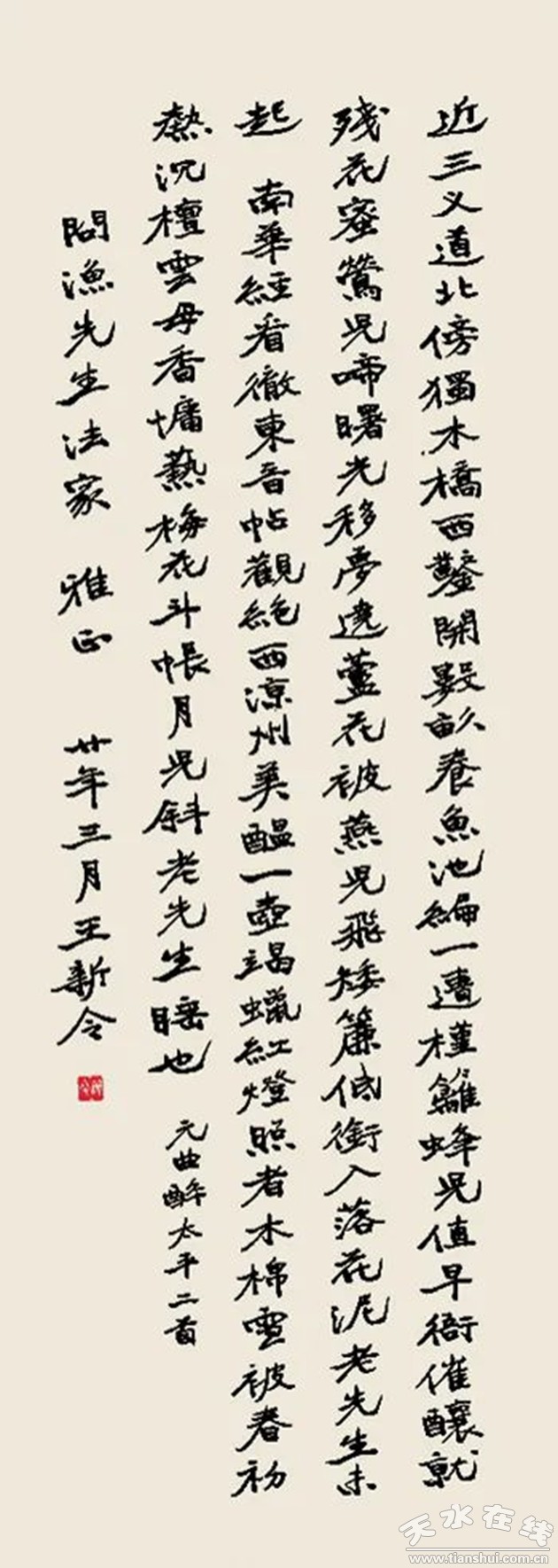

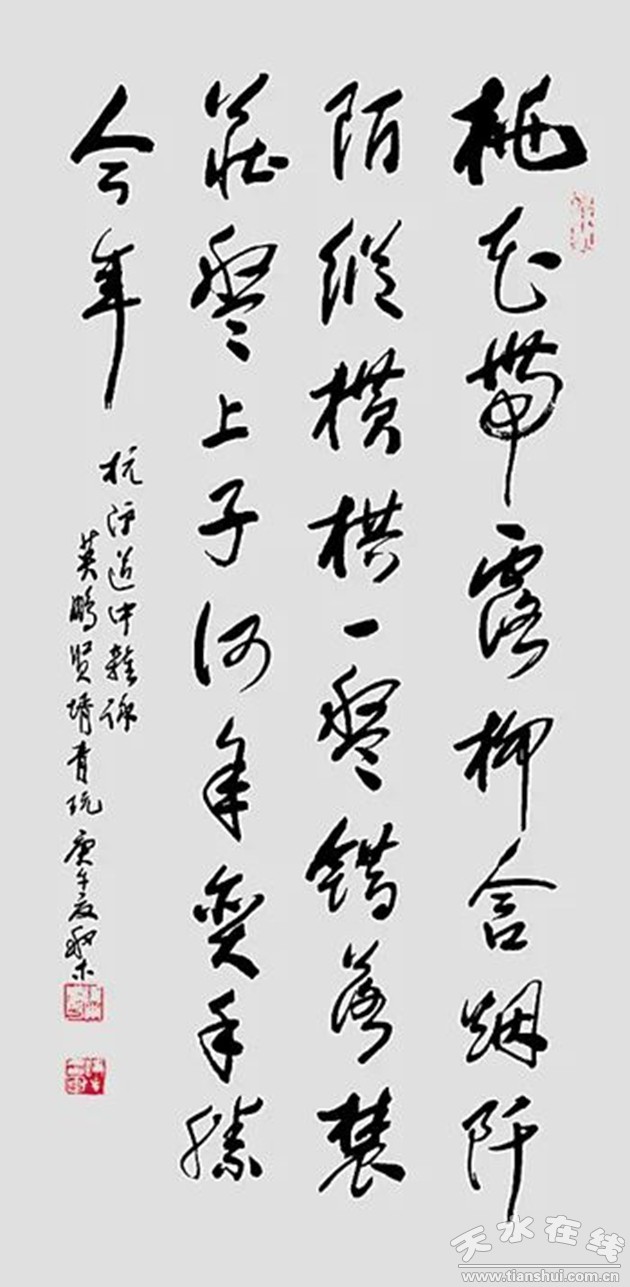

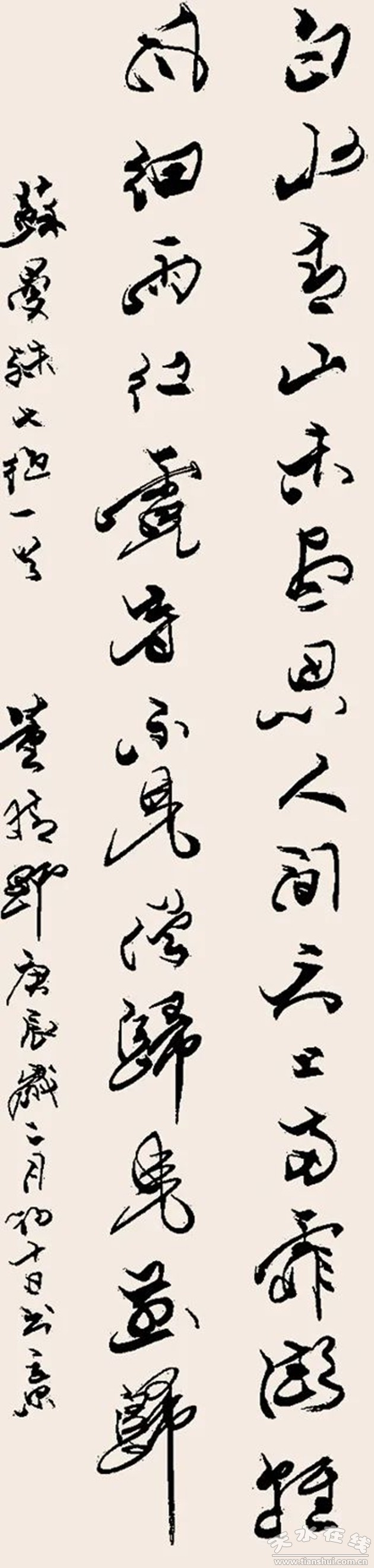

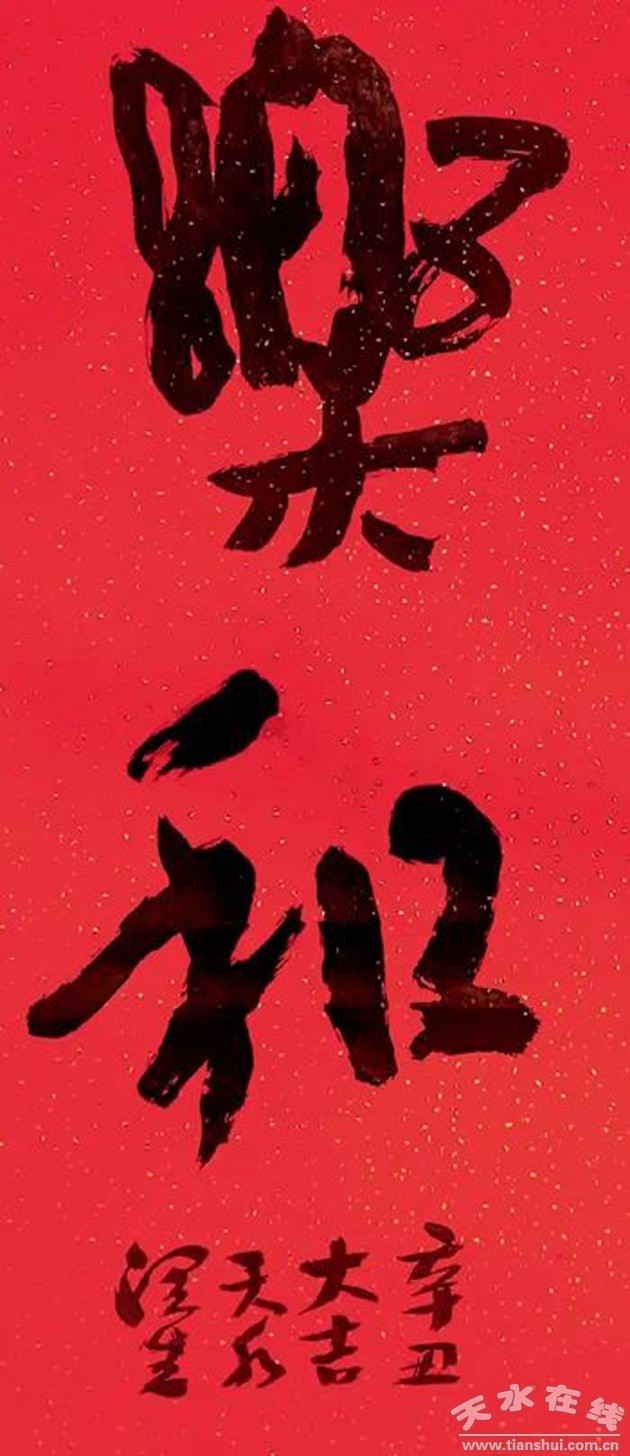

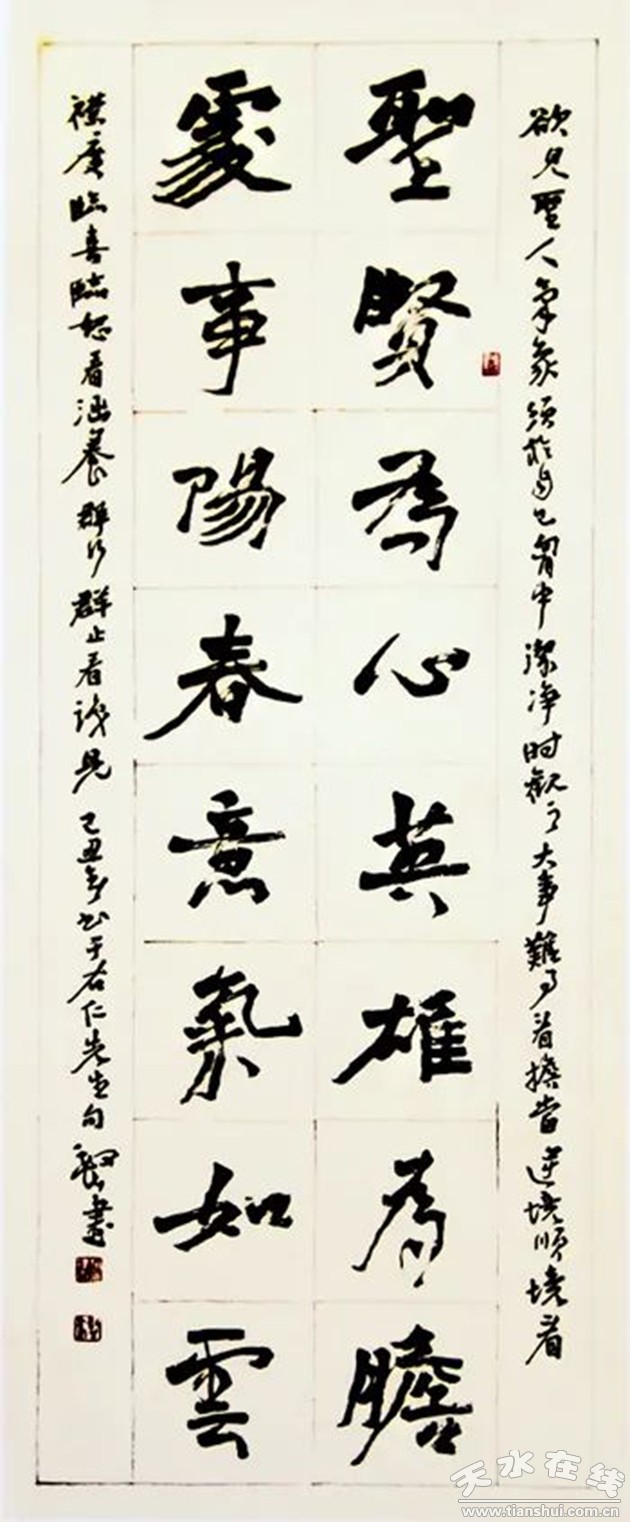

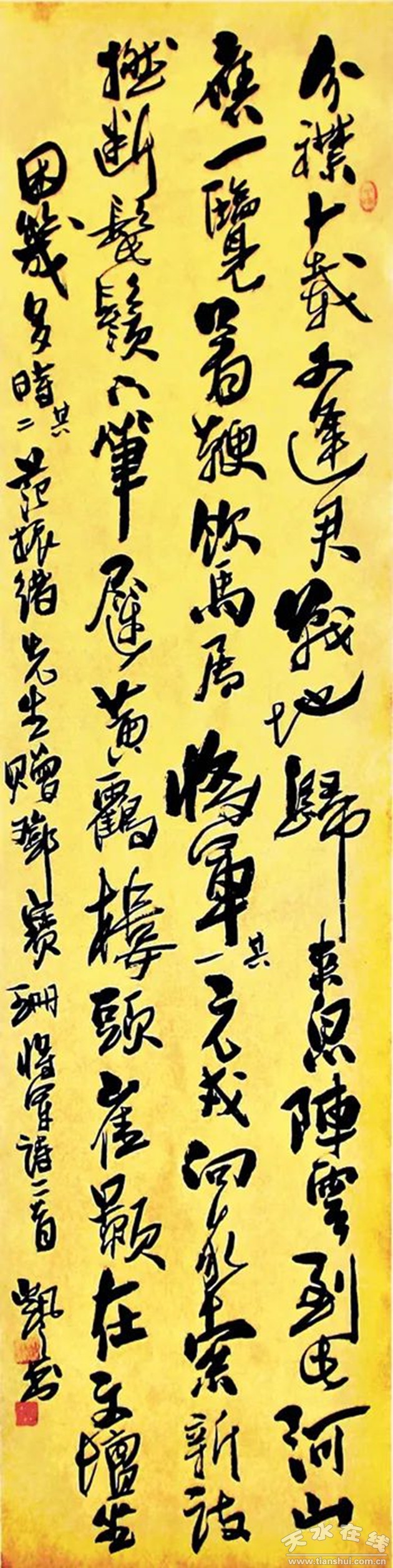

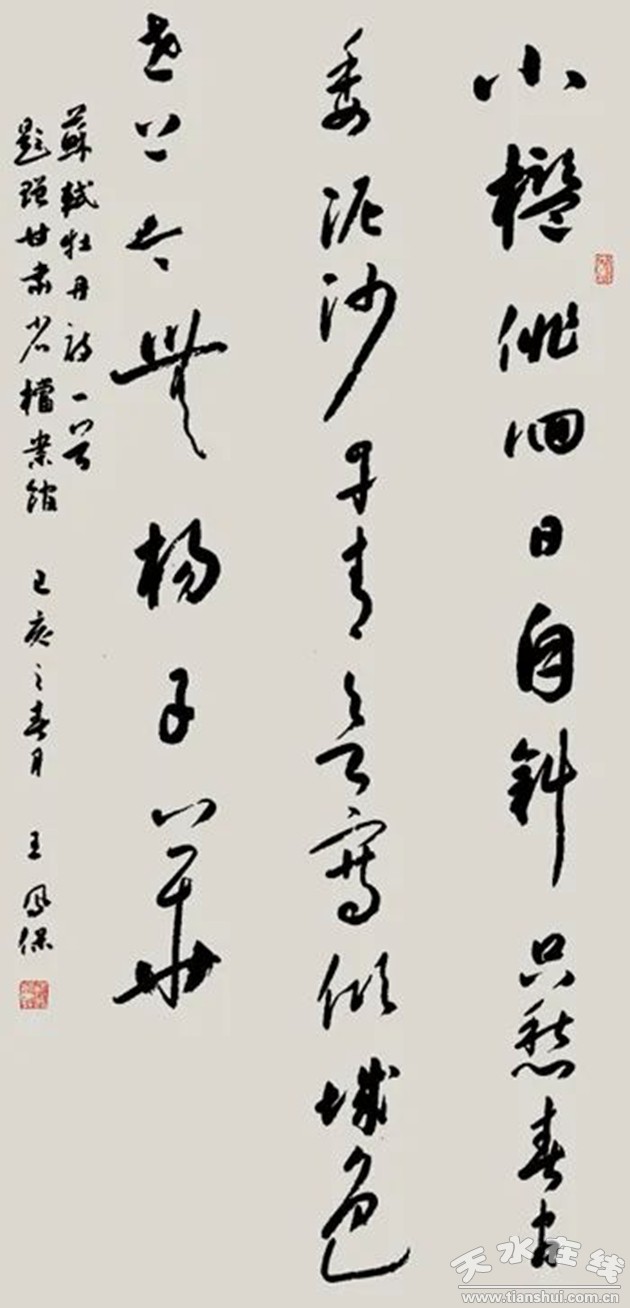

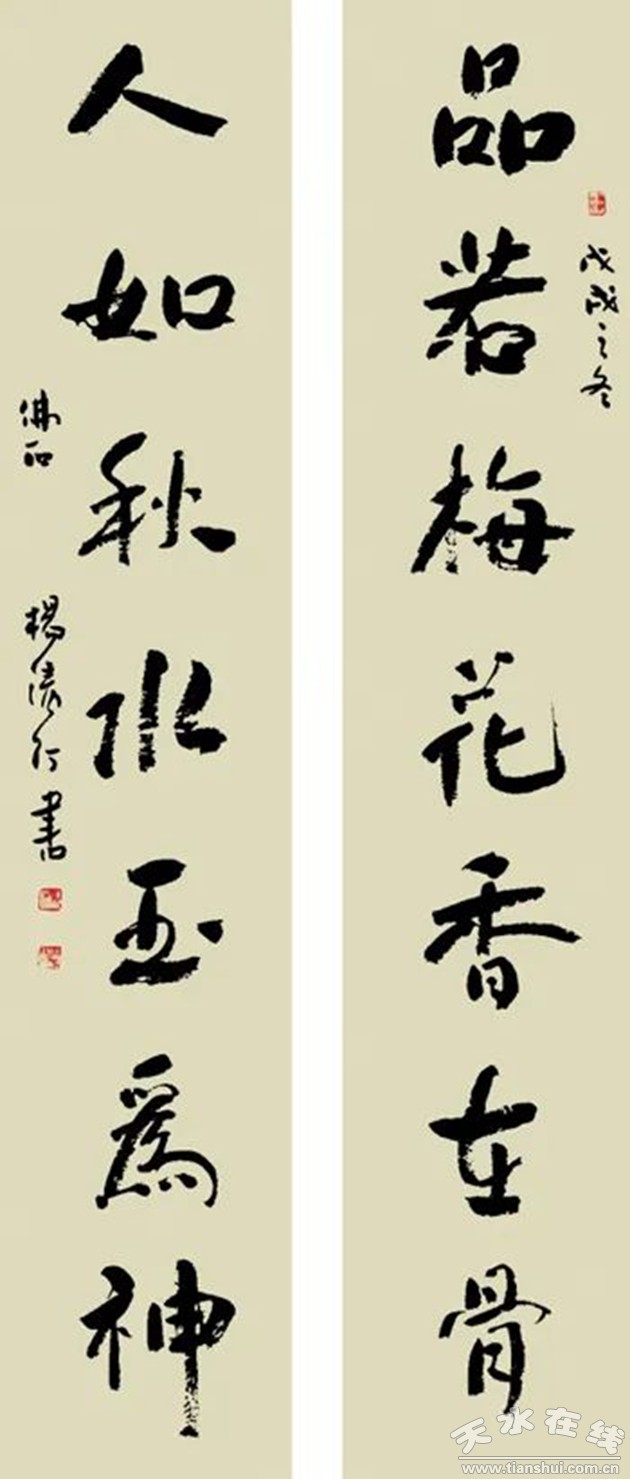

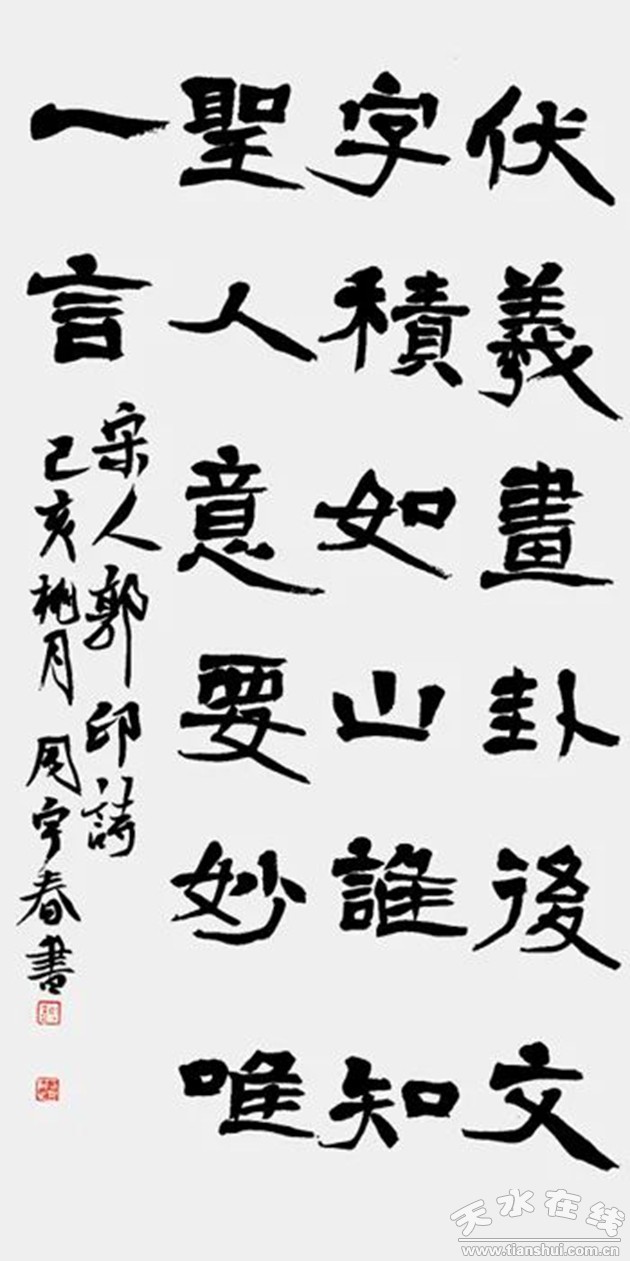

天水書法家作品賞析

馮國瑞書法

汪劍平書法

王新令書法

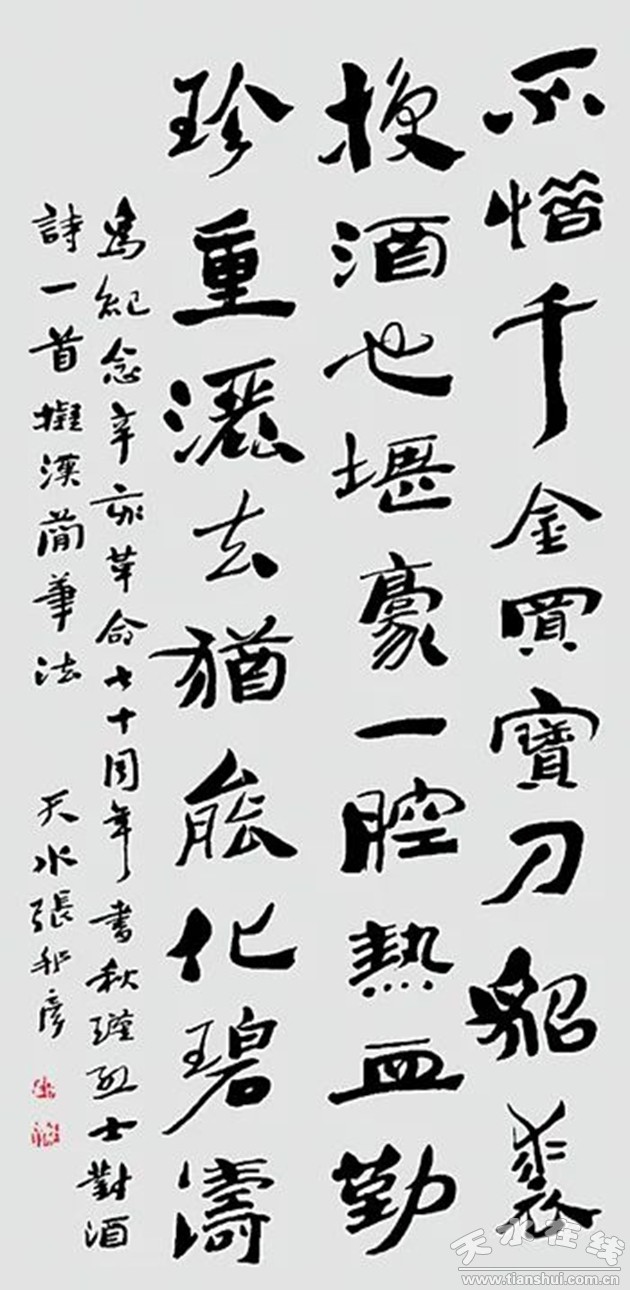

張邦彥書法

魏學文書法

武克雄書法

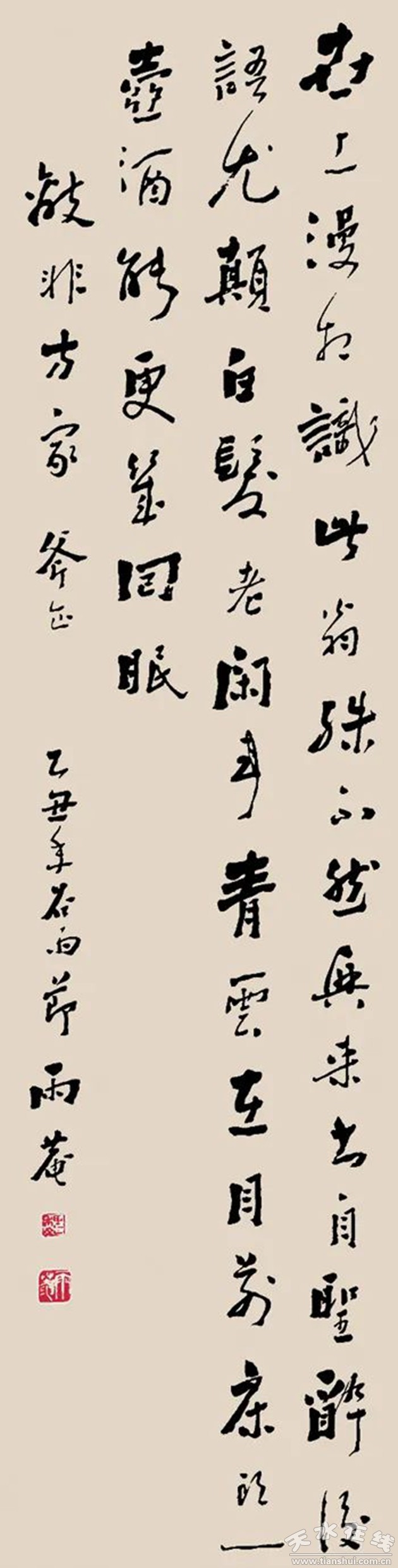

霍松林書法

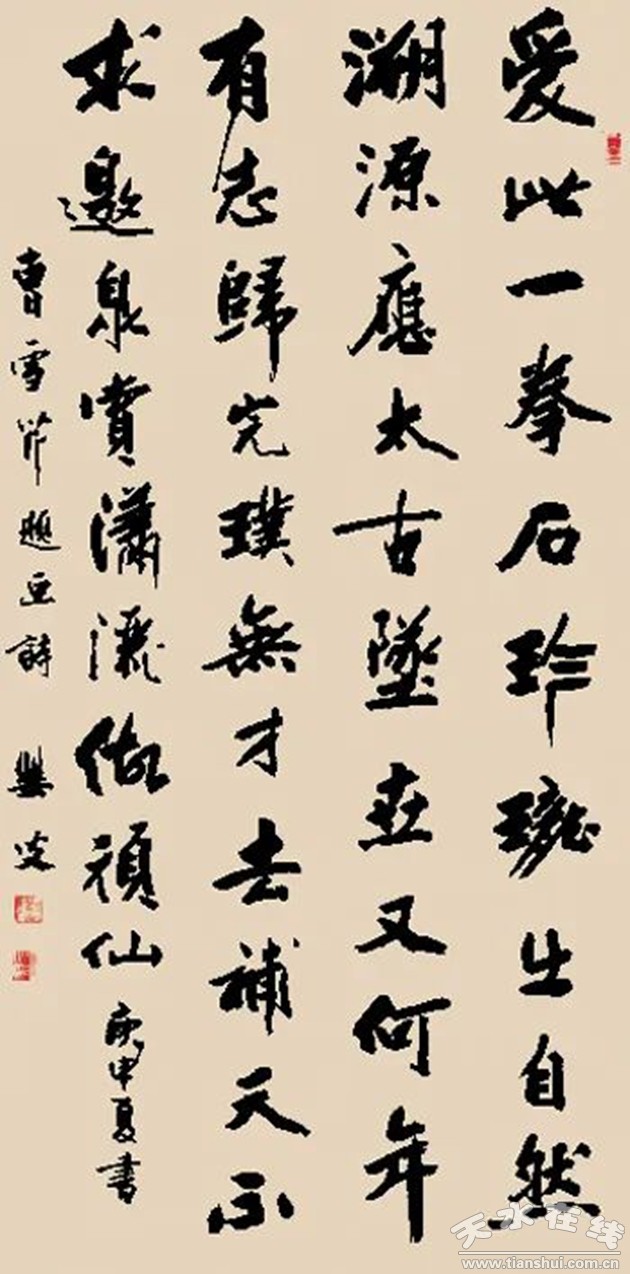

李般木書法

董晴野書法

萬惠民書法

趙建玉書法

程凱書法

王鳳保書法

楊清汀書法

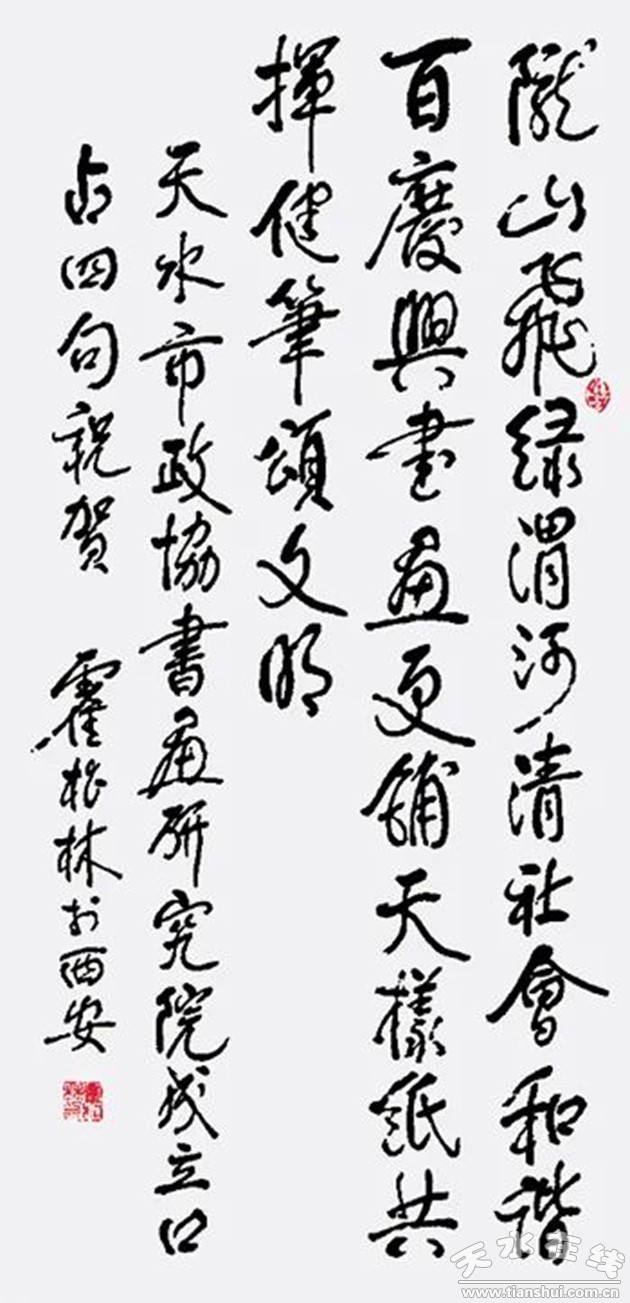

周宇春書法

(來源:中國藝術報 轉載:康翠霞)