中華第一英雌——女媧

天水市教育局 屈榮芳

作者簡介:屈榮芳,女,1966年11月出生,天水市麥積區中灘鎮人。現在天水市教育局電教館工作。省內外報刊上發表作品200多篇,有散文集《歲月流芳》、《深情回眸》相繼問世。現為甘肅省作協會員,中華伏羲文化研究會會員,國家級持證導游員,中學高級教師。

筆者聽了許多關于女媧的美麗傳說,翻閱了許多關于女媧的史料記載,走訪了一些名勝古跡實地考察,基本上對女媧有了一個比較準確的定位,那就是女媧氏是中國千古第一英雌。她殺蛟龍、除猛獸、斬鰲足以立四極,煉五彩石以補天、治理洪水、摶土造人、救災救民、繁衍人類、協助伏羲創始了婚姻嫁娶制度,奠定了中國人類社會第一個“婚姻法”,也是中國現行一夫一妻制的最早雛形,發明創造了最古老的吹奏樂器笙簧。她的豐功偉績,與日月同輝,與山河同在

在女媧文化的研究問題上,筆者認為有必要弄明白下面幾個問題,才能使女媧文化的研究不斷升華,并體現其歷史價值、文化價值、乃至經濟價值。

一、關于女媧出生地古城紀(秦安)的考證。

對于一種文化現象或者起源地的考證研究,必須從兩個方面即文獻記載和民間傳播著手,才能使我們對這種文化現象去偽存真,探源究本,發掘這種文化現象及起源地歷史學、民俗學的雙重意義,以及它與現代文化的可鏈接性,可傳承性,并且讓民間傳說與文獻記載互相印正,互相考據,也才能讓這種文化現象的研究升華,才能挖掘出它真正的價值與魅力,讓它更具有說服力。

目前全國關于女媧的出生地爭議很多,眾說紛紜,這種傳說和神話最集中最繁盛的地方當數天水古城紀和陜西平利縣,現筆者就女媧出生地古成紀的考證奉獻給讀者,以求教于專家。

1、有關女媧出生地是古城紀(秦安)的文獻記載。

《史記.補三皇本紀》記載:“女媧出生于成紀,亦姓風,蛇身人首,有神圣之德,代宓羲立,號曰女胥氏,無革造,惟作笙簧,故易不載,不承五遠。”

《水經注》第63頁就明確標出了女媧風臺的確切地址是古城紀治附近的隴城鎮。

1992年江澤民總書記親筆為天水提寫了“羲皇故里”四個字,從而奠定了天水羲皇故里的地位。

據《春秋世譜》、《獨異記》記載:“華胥氏生男伏羲、生女女媧。”“昔宇宙初開之時,只有兄妹二人在昆侖山,而天下未有人民。議以為夫妻,又自羞恥,兄即與妹上昆侖山,咒曰:天若譴我二人為夫妻,而煙悉合,若不使煙散,于煙即合,其妹即來就兄。”

《秦州直隸州新志》載:“路史曰:女皇氏媧,云姓。一曰女希,太昊氏之女弟,出于承匡……(羅泌謂女媧出于承匡),承匡不知何地,注發任城縣承筐山當之,然既為伏羲女弟,不應兄妹異產。”

秦安縣舊志稱媧皇為三陽川人也,或云:“生于秦安隴城之地。”清道光年編《秦安縣志》還有隴城鎮有“媧皇故里”牌坊的記載。《甘肅敕封修通志》載:“相傳女媧氏風姓,生于風臺,長于風谷,葬于風塋。”

近年來著名區域地理學家,蘭州大學教授馮繩武撰寫的《甘肅旅游資源分區》中,稱秦安為“兩皇故里”,兩皇即伏羲、女媧。

2、有關女媧出生地是古城紀(秦安)的神話傳說。

在天水民間傳說中的伏羲女媧兄妹二人在神人指點下乘葫蘆避洪水的“葫蘆夫妻”的故事。洪水過后,二人明知是兄妹,但要承擔重建家園的重任,便從北葫蘆河邊的一座山頂上(今天水市秦安縣顯親峽山巔)約定滾磨成婚,讓上天來做媒證,如兩扇石磨在溝底合而為一,便成婚,如不合,便不成。滾磨成婚的故事與《獨異記》的記載有異曲同工之處。經過大地灣古人遺址,貫穿秦安縣南北,在麥積區三陽川匯入渭河的渭河一級支流被先民們叫葫蘆河,并跟葫蘆救人造人的故事一同流傳至今。“此河流經秦安縣山川時形成中間小兩頭大,呈葫蘆狀,河床上古時曾出土一塊巨大的青石,石上天然形成“白蛇、青蛇交尾圖”,(遺跡尚存)影印著伏羲女媧二位原始部落的首領形象,是大自然的造化,也是上古人類留給世界的一塊寶藏。印證著傳說之據。葫蘆河沿秦安廟咀村出境,至北道區川陽川與卦臺山下向東流來的渭河交匯,形成清濁分明的“八卦太極圖形(陰陽魚),又印證著伏羲、女媧無極生有極之妙。”引自天水文史專家王耀先生的《隴上巾幗春秋.伏羲女媧姻緣傳奇》。在大地灣一期文物中的大量陶壺,其形狀極象葫蘆,說明在當時存在葫蘆圖騰或葫蘆崇拜,跟伏羲女媧創造人類的神話傳說有著內在聯系,葫蘆圖騰有存在的客觀人文條件,葫蘆崇拜和蛇圖騰一樣同伏羲氏族和隴上其他部落有割不斷的文化淵源。

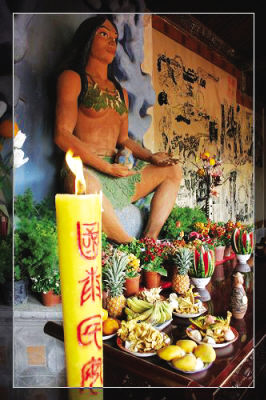

天水民間還傳說女媧生于風峪、長于風臺、葬于風塋。秦安縣隴城鎮確有此三址,在風峪西崖有一天然洞穴,據說是女媧居住過的,當地人稱“女媧洞。”隴城鎮曾有“媧皇故里”的傳說。相傳自漢以來,在隴城鎮的風臺山上建有過女媧廟,后因山體滑坡而毀,到宋時重建于龍泉寺內,明代遷建于東山寺,后搬至城皇廟內,毀于“文革”時期,現在的女媧廟是原基礎上“文革”后重建的。在天水市城區西北的鳳凰山麓,渭水之南山,亦有女媧廟。近些年在天水城西十里的老君廟后面的山坡上,由天水鄉民捐資重修了一座女媧廟。這些都表明,天水是女媧的故鄉,故鄉人民歷來對女媧十分崇敬,無比懷念和非常愛戴。

摒除史料上記載和神話傳說的不實之處,可歸納出女媧一生的生活區域和活動范圍。女媧氏生母華胥氏,燧人氏之后,生活于雷澤周區,生子伏羲,生女女媧于古城紀雷澤一帶,三陽川卦臺山為伏羲創畫八卦的地方,后女媧與伏羲成婚后,隨伏羲徙治陳倉(今寶雞),建都于陳(今河南淮陽)。明代周游《開辟演義》則云:“伏羲氏崩,群臣推女媧氏即位,號為女皇,建都于中皇之冊”。這表明,上古時期,當第一個統一中華民族各部落的帝王伏羲去世之后,女媧被諸侯推為帝王,繼承伏羲帝位,并建都于當時的中皇山,號媧皇。

二、在研究女媧文化時,要與伏羲文化的研究緊密聯系,看成一個整體的兩個方面,決不能割裂開來,否則就會使女媧文化的研究陷入一個誤區。

伏羲女媧同為華胥氏后代,其父為風雷氏,同姓風,先為兄妹,后為夫妻,之后女媧繼伏羲為帝,號媧皇,創立了許多豐功偉績,這已成為人們共同認定的事實。伏羲女媧是否直系兄妹難以考證,但至少可以說二人是同一個部落的兄妹,并有共同生活的環境,同處一個時代。所以在女媧文化的研究上,必須與伏羲文化緊密聯系,切不可割裂開來,可看作一種文化的兩個側面,在載體上互相印證。

1、伏羲和女媧的出生地可互相印證。伏羲出生在天水周邊地區的雷澤一帶的古城紀,再聯系到伏羲氏率領隴上族部東徙時是依隴南山地的地勢,順河套沿山脊東行的,伏羲渡洛河時,女兒宓妃被淹死封為洛神的神話傳說(唐李善注《文選.洛神賦》:宓妃,宓羲氏之女,溺死洛水,為神。)伏羲氏從隴上出發時,其子昊英也成了族部首領,可證伏羲女媧東遷時將在婚后孩子欲成人時。華胥氏時期,進出天水基本沒有路,華胥氏不可能在其他地方生下女媧,十多年后再返回天水與伏羲成婚,女媧的出生地一定也在古城紀一帶。

女媧的傳說也為伏羲研究提供了聯系線索。在大地灣東面僅距10公里的隴城鎮,曾有“媧皇故里”的傳說,可聯系起來思考,既然女媧是伏羲的的同母妹,同姓風,如此都是生于成紀的人,這樣我們把這兩個傳說同一地點的故事聯系起來,至少可以作為伏羲的生地古城紀就是大地灣一帶的一個佐證材料。另外相傳女媧“生于風峪、長于風臺、葬于風塋”。風峪又名風溝,在隴城鎮東風村一公里處,風臺在隴城鎮常溝村境內,風塋在隴城鎮南7公里處。為了印證這個傳說,可以聯系伏羲氏都于陳后衰老期,女媧協助其平定共工氏的叛亂,后被推為“女皇”的記載,其后半生活動應在中原地區,而非天水,死后也不可能跋涉萬里歸葬故里隴城風塋,風塋即女媧葬處的傳說就是鄉民們鄉土情結在傳說中的發揮,是不符合歷史的不實之說。(據有關專家考證和《太平寰宇記》、《趙城縣志》記載:“女媧陵在今山西洪洞縣趙城東八里的侯村。居左者正陵,其副陵相傳為衣冠者。”)