秦州茶馬司與茶與古道

摘自《文化天水》

我國盛產茶葉,而茶葉是我國絲綢之路上的重要商品。同樣由于馬在冷兵器時代戰爭中的重要作用,因而“茶馬互市”歷來是中原與西北少數民族間貿易交往的重要內容和方式。及至宋朝明代,官方明文規定“茶法”和“馬政”,還專門設立了茶馬司。我國第一次設立的茶馬司是在1074年(宋熙寧七年)的秦州(今天水)茶馬司。至今,在麥積山石窟東崖26窟左壁留有宋元祐黨人開熙河路大將王韶上奏:“西人所嗜者惟茶,當以馬至邊貿易,因置茶馬司”的刻畫(圖1)

實際上,天水茶馬交易始于唐代。唐之初,國力強盛,版圖遼闊,牧馬發展迅速。但經安史之亂后,唐王朝開始衰落,牧馬監喪失不少。朝廷開始與幫助平定安史之亂的西域回紇族“以馬易茶”,可謂此是茶馬交易之始。宋朝勢弱,產馬地被吐蕃、西夏、金遼占據不少,以茶易馬成為加強國防建設的重要政策。據記載,宋仁宗至和二年(1055年),朝廷曾用唐銀10萬兩在秦州買馬,并在秦州、古渭、永寧寨、原州等地設置茶馬交易市場。每年要從京城支銀4萬兩,運出綢絹75000匹以充馬價,買良馬8000匹。可見交易量之大。由于馬為重要軍需物資,茶馬交易在明清時期又得到發展。明洪武五年(1375年)在秦州又設立了茶馬司,并嚴格茶葉經營管理。據《明律》載:“私茶出境與關隘失察者,并凌遲處死。洪武時駙馬都尉歐陽倫使西域,因犯私茶,賜死罪。”明代茶官還經常持金牌到各地巡視茶葉采運情況。清初,在茶葉管理上沿用明律,其中有明令規定:“凡通接西番關隘處所,撥官軍巡守,遇有夾帶私茶出境者,拿解治罪,番僧亦許沿途官司盤驗,如有夾帶奸人私茶,則茶貨入官,伴送夾帶人送官治罪”。康熙四十三年以后,管理雖有放松,但也只允許出界人帶茶不多于十斤,如驢馱車載,乃按私茶治罪。同治十三年(1874年)陜甘總督左宗棠制定了茶葉經銷試行章程8節,規定茶葉采用均先辦引票,待茶葉運蘭州檢驗后方可行銷。

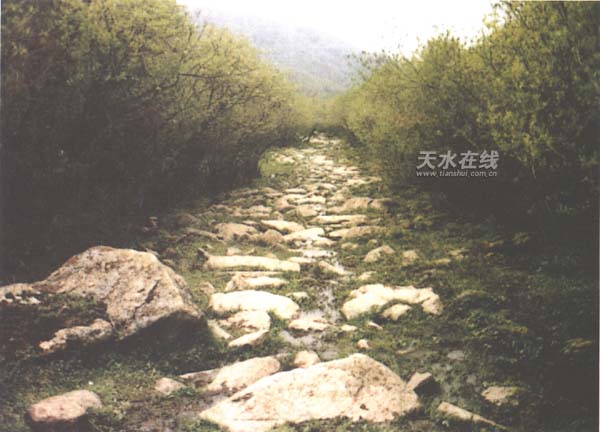

由于南茶北運,西北各地馬匹南行,形成了延續400多年的秦州茶馬古道。(圖2)清朝末年,天水輸入茶葉的路線有:臨邛磚茶,由臨邛經成都、綿陽、廣元、寧強、漢中、天水至蘭州。綠茶在四川邛來、灌縣、大邑,在成都集中后,轉寧強、漢中,再轉天水,以至運往蘭州;紫陽茶由南紫陽、西鄉、洋縣、漢陰裝大車或用牲口馱運,或以背負、肩挑,經漢中,雙石鋪、兩當、徽縣,到天水,分銷甘谷、秦安、清水及隴南各縣;巴山綠茶由四川西北部的安縣、北川、江油、平武運文縣碧口鎮,再經武都分運天水等地而至蘭州。據《天水縣志》載:民國初,無論是漢中陜茶,或者是蜀地川茶等,都運至天水北關忠誠巷的幾家大茶莊,由此再分發各地。所以,古秦州歷來是茶馬古道上的集散地。

“瓷為茶之父,水為茶之母”,隨茶葉經銷名聞絲綢之路的還有西北瓷都的耀州茶具。又因為天水名泉勝出,水質甘美,喝“罐罐茶”成為天水一種重要民俗。

(劉大有 李玉順 文圖)