▲ 俯瞰小楊村新農村

民族團結是社會主義民族關系的基本特征和核心內容之一。作為隴東南地區唯一的少數民族自治縣,多年以來,張家川縣牢牢把握“各民族共同團結奮斗、共同繁榮發展”的民族工作主題,大力促進民族團結、宗教和順、社會和諧,全縣經濟社會和人民群眾的生活都發生了歷史性變化,這些都得益于黨的民族宗教政策指引和回漢干部群眾的團結一心。

在張家川縣大陽鎮小楊村,這里的回漢群眾朝夕相處,共同手握一支筆書寫著一個“家”,他們以實際行動共同澆灌“民族團結”之花,共建美好家園。

鄰里之間親如一家

小楊村位于大陽鎮西部,全村共有6個村民小組,3個自然村,335戶1650人,回漢雜居是村子居住的顯著特點。每逢過年過節,生活在這里的回漢村民都會相互走訪問候,大家鄰里之間親如一家。

走進小楊村五組李秀珍家,83歲的回族老人正在院子里和鄰家漢族老人楊登科拉家常,聽說記者要采訪小楊村民族團結的故事,他們之間和睦相處的事情后,老人打開了“話匣子”。李秀珍說,她是小楊村群眾和諧相處的經歷者,也是見證者。

老人回憶,女兒帶著孫子們外出新疆打工近五年了,她一個人吃喝有時也不方便,巷子里就四戶人,兩家回族、兩家漢族,家里就剩我一個人,鄰居隔三差五給我送米、送飯,幫我干家務。有一次鄰居楊登科發現我的廁所池子滿了,她不顧及臟和累,幫著我清理……

楊引軍是李秀珍老人的鄰居,是個漢族,在大陽中學教書。他回憶,有一次,他想看望老人,一進門就發現老人昏倒在院子里,楊引軍馬上喊來了其他人,自己背著老人去衛生院看病,衛生院建議去縣上醫院再診斷治療,因為事發突然,他打電話給自己的妻子說,李阿姨住院了,錢不夠,你來的時候多帶點。

在七天病床上的日子讓老人銘記,一個沒有血緣的漢族小伙,不顧一切地守在病床前,端吃端喝,伺候著、溫暖著老人。

楊引軍回憶,后來去李秀珍家吃飯,借東西,就像自己家里一樣,幫老人裝火爐、修理家電無數次。他說,李秀珍老人心腸好,在他年輕的時候,老人還幫我抱孩子、帶孩子,拉家常、說心事。

村委會秘書邵芳說,因為村子回漢長期住在一起,生活習俗習慣都能彼此尊重,才形成了回漢團結、共同發展、共同進步、長治久安的局面。

如今,小楊村的回族與漢族群眾早已融入在一起。只要漢族家里有了紅白喜事,第一個去幫忙的就是回族,無論回漢誰家有事,他們彼此之間都能做到有求必應。漢族家里的勞動力不夠,只要喊一聲或者打個電話,鄰家的回族群眾就會不約而同地趕來幫忙。

互相幫助生活不分彼此

“加強民族團結,責任重于泰山。帶領全村回漢群眾保穩定、促發展,是我義不容辭的責任。祖祖輩輩生活在這里的人們都把愛護自己眼睛一樣,來愛護民族的團結。”村黨支部書記李金娟告訴記者。

村民馬秀蘭說,漢族老人楊銀虎長年患病,一次老人不小心摔倒,鄰居都跑出來攙扶老人,因為留守原因,回族也好漢族也好經常看護老人,直至老人病逝。

面對回漢群眾有很多飲食、生活習慣上的差異,小楊村就把這些作為規章制度正式納入了村規民約中,并利用村里的廣播、宣傳欄充分宣傳民族政策,使村里漢族群眾養成自覺尊重回族民俗和宗教信仰的好習慣,讓民族團結意識深入民心。每逢小楊村回族群眾一年一度的開齋節,漢族群眾都自發組織前去祝賀。村里群眾誰家有了紅白喜事,都相互幫忙,不分彼此。

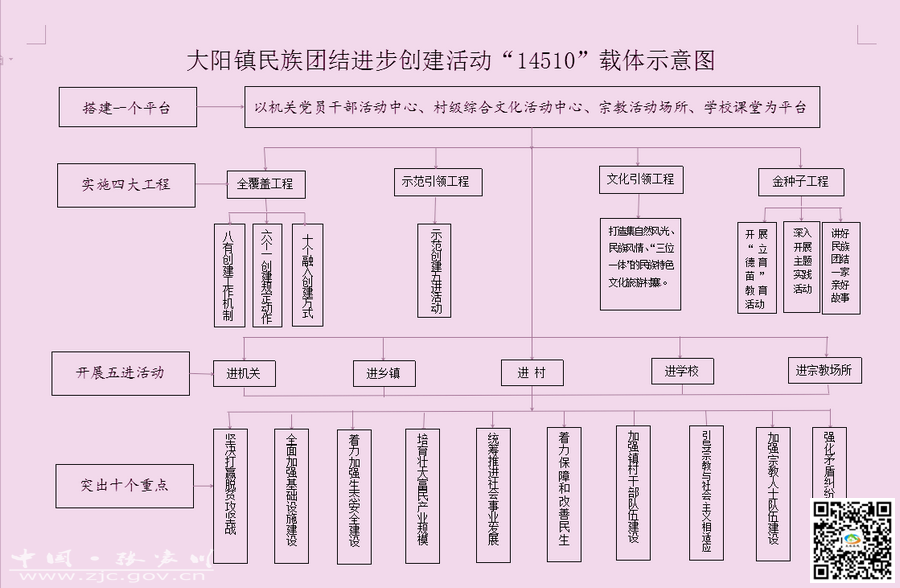

▲ 大陽鎮民族團結進步創建活動“14510”載體示意圖

鎮黨委書記馬創成這樣說,小楊村變了,小楊村村民的思想也變了,他們親身感受到黨的富民政策的實惠。他們能以團結、和諧、共處的生活狀態,共同呵護這個大“家”,他們有自己更明確的追求目標。

“搭建一個平臺、實施四大工程、開展五進活動、突出十個重點”在大陽鎮民族團結進步創建活動的“14510”載體引領下,相信小楊村將沿著創建民族團結示范村的目標闊步前進,建設更加美好的新家園。 |