武山縣融媒體中心4月20日訊(記者 郭永強 康正東 趙超 張書揚)三月初,武山縣溫泉鎮棋盤村學生楊小亮將自己歷時17天用木棍搭建的“天王堂”捐贈給村民俗文化館,這位就讀于蘭州交通大學土木工程學院古建筑系的學生利用自己的愛好特長為村民俗文化館增添了一份“鄉愁”。

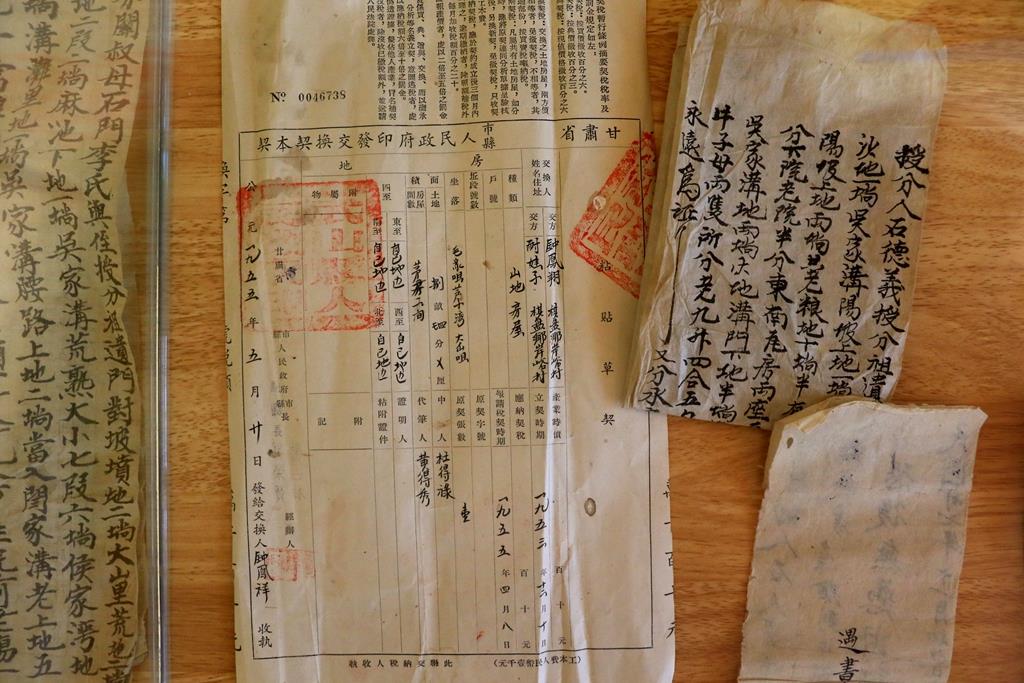

民俗文化館是開展民俗研究、民俗教育以及普及民俗知識、發展民俗旅游的重要場所,也承載了收藏、陳列民俗相關文獻資料和實物藏品的功能,更是弘揚文明精神的重要渠道。作為具有深厚文化底蘊的棋盤村,從2018年開始,就開始修建村文化館,把很多要消失的老物件收藏起來,把記錄“脫貧攻堅”等當下有歷史意義的資料保留下來,讓后人記住“鄉愁”,弘揚文明精神。

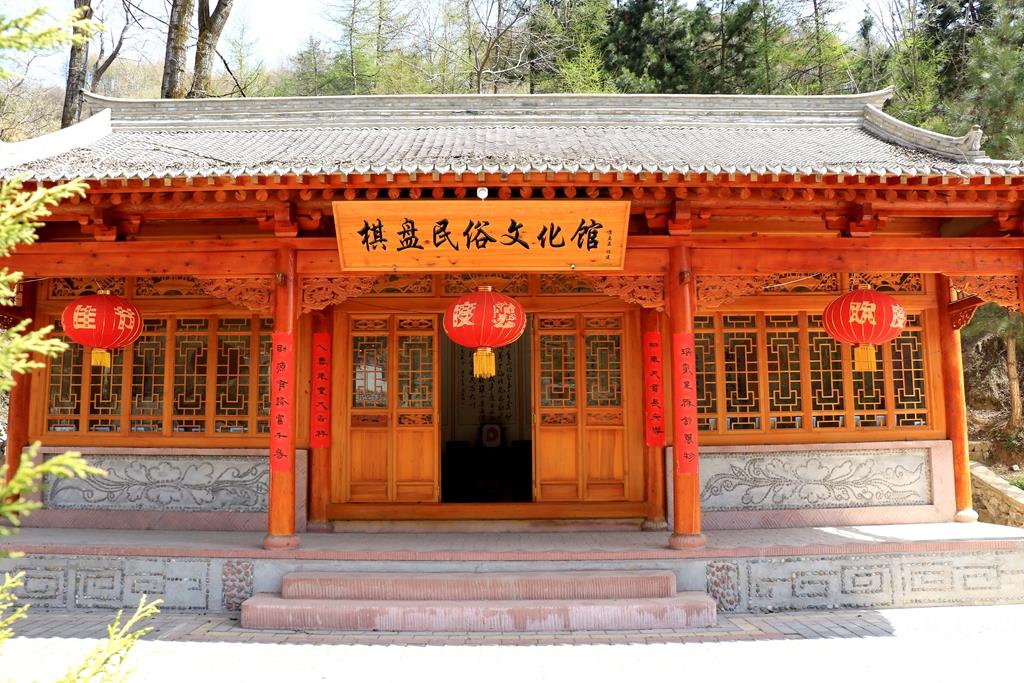

迎著春日和煦的陽光,穿過見證武山人修建東梁渠留下的“河水上路、高山低頭”的印記,走進留下美麗傳說的棋盤村,一進村口,就看到古色古香的村民俗文化館安靜地坐落在小溪對面的一片樹蔭下。

“這是我們的農耕文化墻,現在看到的這些老物件有耕作農具、木匠工具、鐵匠工具等等。很多東西在當時都是非常普通的日用品,但現在已經很少見了。”棋盤村駐村干部趙忠生介紹,在文化館籌建之初,村民聽到要收集老物件,都“翻箱倒柜”拿來叉把連枷馬鞍馬架等“古董”,讓這些“擺設”走上新的崗位。就這樣一件又一件,修建起來的文化館有了“內容”。

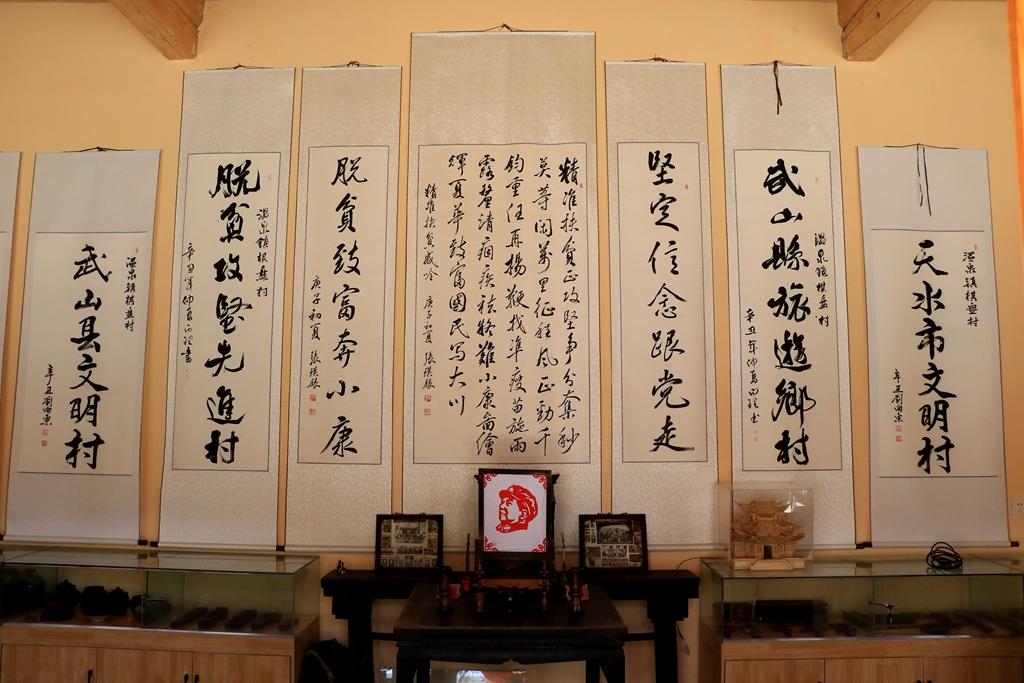

在大堂內,主要展示的是一些文字資料的東西。遠到新中國成立初的一張地契,近到當下記錄脫貧攻堅的照片,無不見證著一個時代的發展。“這些有關脫貧攻堅的字畫都是我們請縣上的書法愛好者書寫的,每一個字畫后面都有一個故事。比如這副中堂,是時任縣人大常委會主任的張璞銀同志來檢查指導棋盤村脫貧攻堅,看到這里翻天覆地的變化時發出的感慨。后來我們請張主任書寫下來,存放到館內,是對棋盤村脫貧攻堅的一個見證。”趙忠生說。

作為武山縣第一家村民俗文化館,棋盤村民俗文化館已經成為當地旅游的一個網紅打卡點,讓這片土地上不光有美景,還有可以慢慢“咀嚼”的文化。“文化館也讓年輕人有了更多的歸屬感、榮譽感,無論他們走得多遠,回家都會來這里看看,記住先人,在外弘揚文明。”棋盤村駐村干部劉龍說。

(新聞來源:武山縣融媒體中心 轉載:馬文潔) |