武山縣融媒體中心3月25日訊(記者 薛小瑞 李竹青 劉敏)“神農作瓦曰陶。” 中國人有著濃郁的陶瓷情結,世界上的人們總把中國稱為“china”。 據(jù)考證,早在8000多年前,我國的黃河流域已經(jīng)開始出現(xiàn)彩陶,是世界上最早出現(xiàn)彩陶的地區(qū)之一。

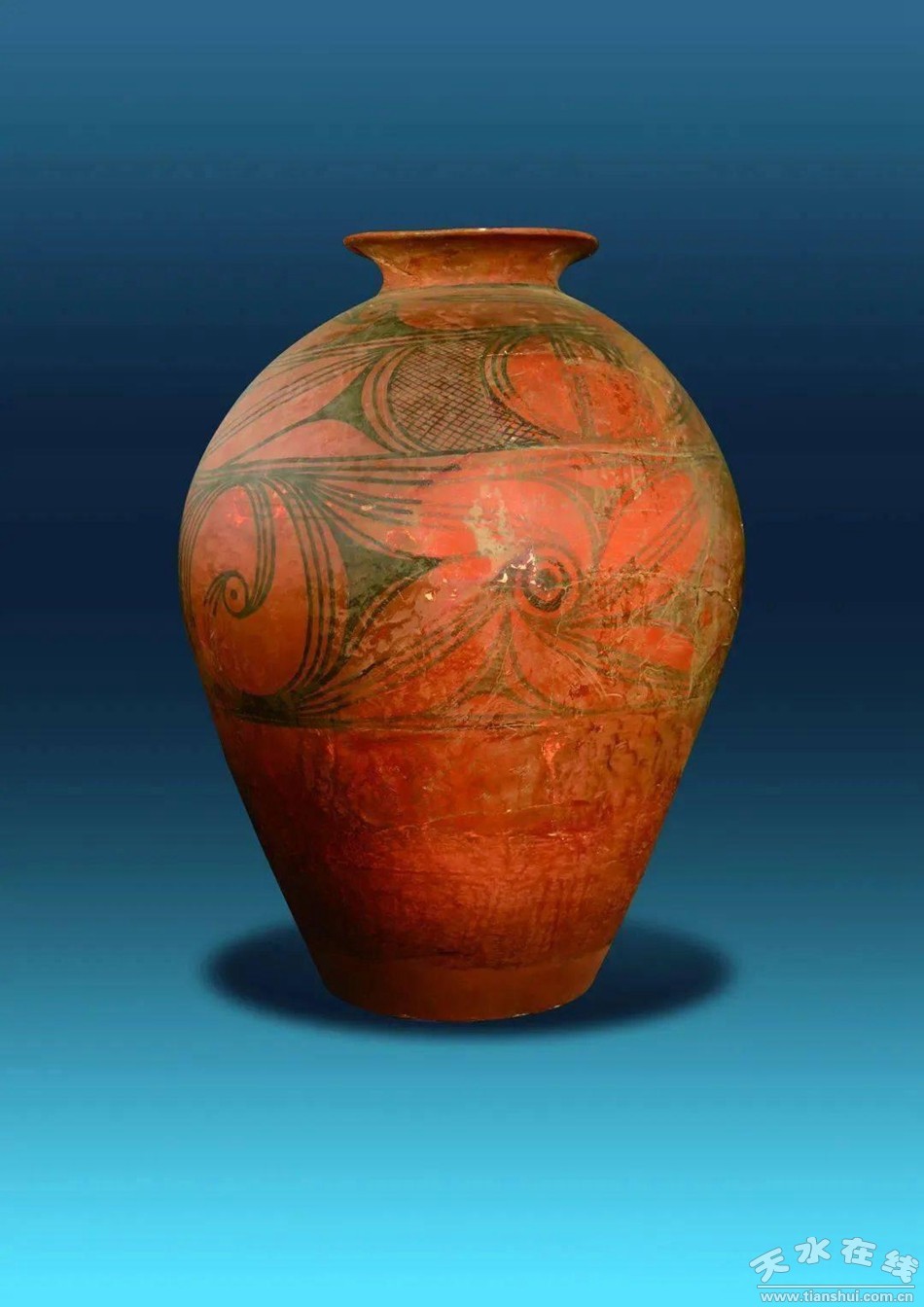

同樣,在渭河流域的武山縣,石嶺下類型彩陶位居中國四大彩陶之首,引領著中國彩陶文化。這里出土的彩陶瓶飾紋有圓點型、魚紋型、鳥紋型、弧線紋、三角紋、蛙紋等,陶器的顏色主要以磚紅色為主,陶質細膩、硬度高,做工精細,它繁衍出了后來的馬家窖文化各種類型的飾紋圖案,是馬家窖文化彩陶的祖型。

無獨有偶。武山縣傅家門石嶺下類型遺存中也出土了一批以鳥紋為主體的彩陶器,這些彩陶器與石嶺下出土的彩陶器具有高度的一致性。

“水火既濟而土合。”有一門手藝傳承了幾千年而沒有間斷,至今在洛門鎮(zhèn)趙碾村村民的手中,在泥水、火焰和時間的擁抱中,誕生了一件件樸素而實用的土陶器皿,這就是手工制陶技藝。

年近六旬的張元林和年近半百的張彥林堂兄弟倆,是趙碾村目前仍在制陶、燒窯的制陶藝人。從他倆收集的來自本地宋家窯、閆家窯等古窯址下的一些陶器殘片可以看出,這一帶不僅有類似石嶺下類型的變體鳥紋和類似傅家門遺存的鳥紋彩陶,也有雙面彩陶、灰陶、黑陶、漢綠釉、宋鈞瓷殘片以及石刀、石斧、磨刀等制作工具和宋代銅錢等實物,透過這些殘碎的陶片,依稀能辨圖案的美麗和線條的流暢,似乎整個趙碾村的大地上都閃爍著古人類智慧的光芒。

趙碾村的制陶手藝流傳了幾千年而不曾中斷,彌足珍貴的是,趙碾村的宋家窯等古窯與手藝人相生相伴了幾千年,時至今日仍在發(fā)揮余熱。古窯址背靠的山間,沉積了大量優(yōu)質的紅黃黏土,非常適合制作陶器。據(jù)隔河相望的洛門鎮(zhèn)西旱坪遺址和蓼陽村觀兒下仰韶文化遺址考古發(fā)掘考證,大南河一帶的制陶歷史非常久遠。在宋家窯上走一遭,就會發(fā)現(xiàn)到處是陶器碎片,古窯址上隨處可見殘存著數(shù)十座后期陶窯。它后來的歲月為當?shù)厥炙嚾肆粝铝藦涀阏滟F的歷史信息和優(yōu)秀基因,使趙碾村得以至今保留下古老而傳統(tǒng)的手工制陶技藝,為人們留住了難忘的鄉(xiāng)土記憶。

“現(xiàn)在山上能看到的廢棄窯都是民國時期至上世紀八九十年代的。我們村世世代代都有人制陶,我父親今年八十有五,一輩子是燒窯的制陶的。” 張元林告訴記者,這里有一層疊著一層的古窯址,積累著幾千年的歲月沉淀;有細膩、純凈的紅黏土,是個適合制作陶器的地方。

據(jù)張元林說,趙碾村陶瓷以黑陶為主,黑陶的制作過程比較復雜,大體需要找土-曬土-碾末-備料-浸泡-除雜-出泥-收泥-醒泥-踩泥-揉泥-上籠-拉坯-修坯-打磨-陰干-暴曬-進窯-燒窯-出窯等20道工序。一般制作一件成品陶器需10天左右,這樣燒出來的陶器具有黑如漆、明如鏡、硬如瓷、聲如磬四大特點。

這間低矮的土坯窯洞,就建在幾千年前的古窯址上,文化堆積層至今清晰可辨。張元林和張彥林為我們展示了制陶的過程。將一塊偌大的黃泥團,堆砌在水泥板上,用手不停地揉捏,將泥土里的雜質剔除,經(jīng)過不斷揉捏的泥土,制成的陶坯細膩平滑。將捏制好的黃泥團放置在飛速運轉的陶車上,通過雙手的拿捏和控制,不到幾分鐘便神奇地變成了一個陶罐的泥胚。如果不是親眼所見,很難想象一團黃泥瞬間變成一件有模有樣的器具。“土與火的藝術,力與美的結晶”。 由于初次采訪,并沒有機緣看到燒窯、出窯的精彩瞬間,據(jù)說,燒制紅陶、黑陶、灰陶盡管與制陶的原料有關,更多的是倚重于燒陶技術的掌握。

現(xiàn)在,整個武山縣純手工制陶也只此一家。如今的趙碾陶器主要以生產瓦盆、茶盞、陶碗、花盆等為主。無法與機械化生產相抗衡,產品單一、銷售萎縮,與上世紀八九十年代百十余家的鼎盛時期不能同日而語。由于手工制作陶器時間周期長,工序多且復雜,技術要求高,勞動強度大,收入低,當?shù)卦S多年輕人不愿傳承學藝,致使傳承千年的土法制陶技藝的傳承與發(fā)展面臨絕境。

守望窯火幾十年,張家人因喜愛而沉迷,一輩子和泥土打交道,沉浸在陶藝制作過程中。“世代制陶的趙碾村,如今只剩下我們一家還在制陶。為了把這門技藝傳承下去,我們已經(jīng)堅守了很多年。” 張家兄弟說。

(新聞來源:武山縣融媒體中心 轉載:馬文潔) |