武山縣融媒體中心3月24日訊(記者 薛小瑞 李竹青)這里是武山縣城關鎮紅溝村村民黨金紅打造的“武山磚雕”非遺傳承中心,在這個全部用自己的磚雕作品修建而成的古色古香的建筑里,一門心思搞自己喜愛的刻活,無疑是一件愜意而幸福的事。

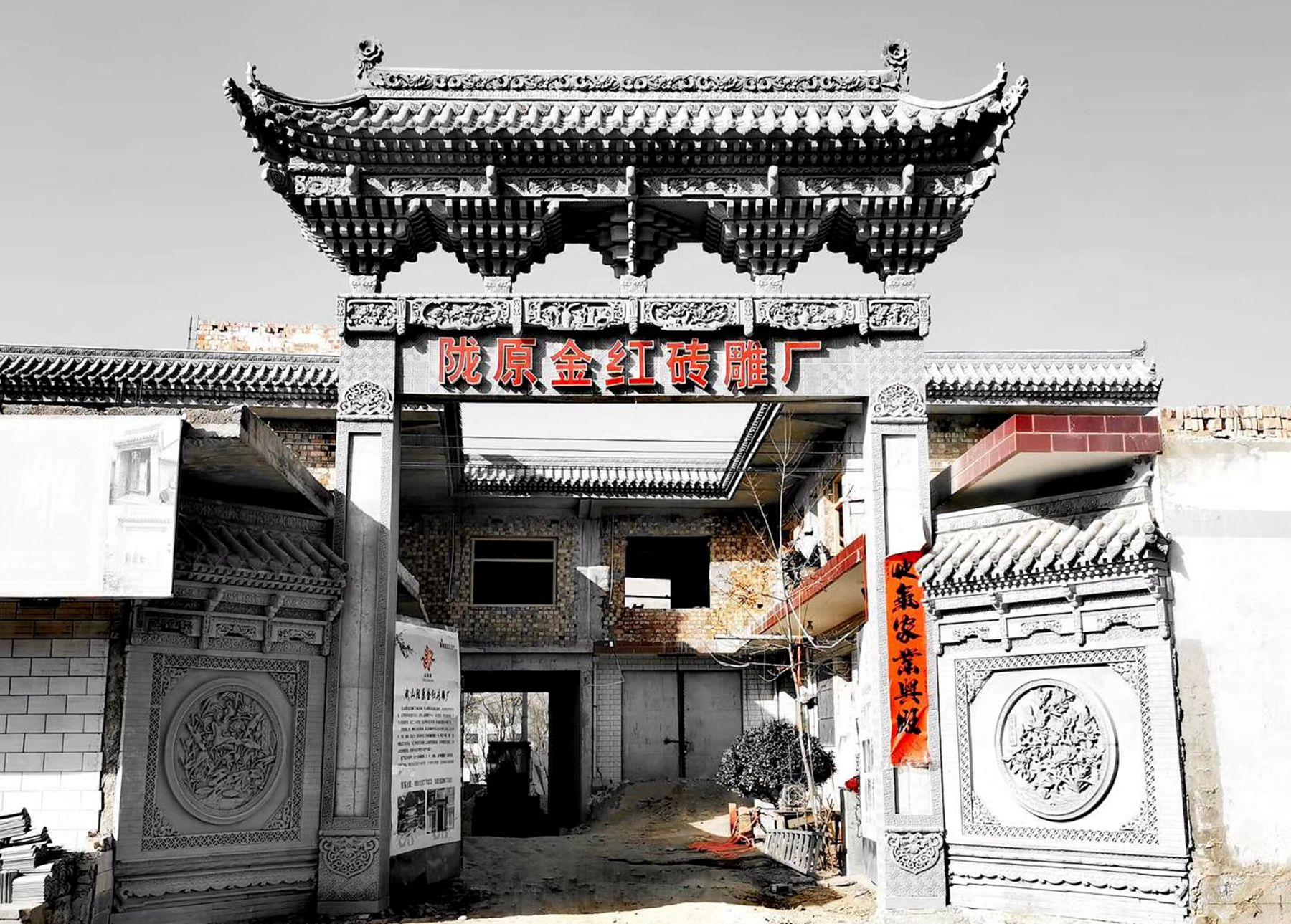

黨金紅少年時期就對古建筑尤其是磚雕藝術饒有興趣,曾祖父黨春禮、祖父黨素、父親黨新俊都是當時當地出色的磚瓦匠人。家傳還有愛好,讓他很早便涉足武山磚雕行業。30年前,黨金紅創辦了自己的磚雕作坊,后來擴建為“隴原金紅磚雕廠”,前些年成立了公司,固定員工20多人,年產值近千萬元,成為享譽一方的民間工藝品開發生產經銷企業和武山特色鄉村產業品牌企業。

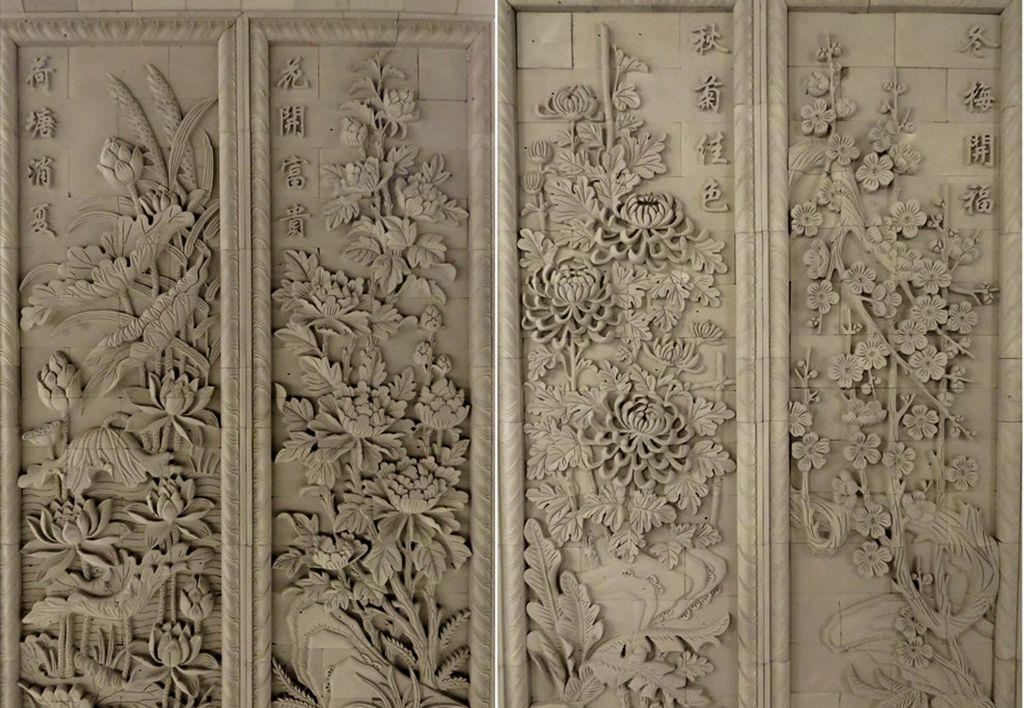

事業的發展壯大,與黨金紅低調的為人和做事認真離不開。三十多年來,經他設計、開發的小品磚雕、磚雕壁畫、大中小墀頭、古建廟宇瓦工配套裝飾和仿古民居磚雕達百十余類三千多種,他全面繼承了武山民間磚雕古樸莊重、素雅優美、富有文化內涵的優秀傳統,吸收了木雕、石雕、玉雕等雕刻藝術的手法,同時注意將傳統國畫、書法、印章、詩文的藝術表達形式與磚雕手法融會貫通起來,形成多元性的藝術特征,既保留著青磚材料所呈現的質樸和簡約,又呈現出多樣化的藝術特征。

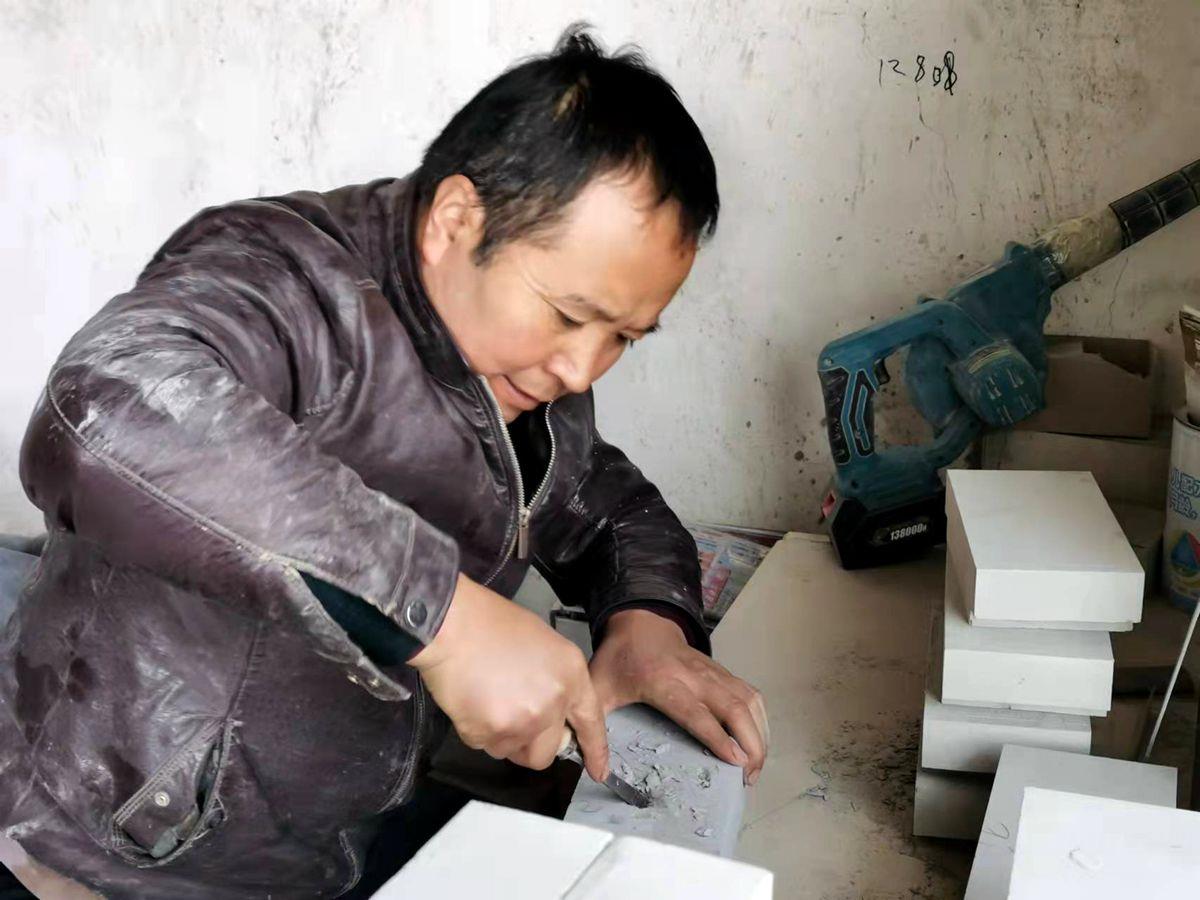

磚雕是個細活,刻雕的工藝包括打磨、構圖、雕刻、細磨、過水、編號、拼接安裝、修飾等八道程序,黨金紅在幾十年的打磨中磨出了一手老繭,也練就了嫻熟的刀工和精湛的技藝。陰線刻、凹面線刻、凸面線刻、淺浮雕、高浮雕、鏤空式透雕等雕刻技法他了然于胸。在作品的文化內涵上,融匯了武山本土文化、祈福文化,不僅形象簡練,風格渾厚,而且品類豐富,花樣繁多,富有藝術感染力,成為反映時代與地域社會經濟、文化、民俗的一道獨特的風景。

為了進一步傳承民間磚雕技藝,培養磚雕藝術人才,發展鄉村特色產業,助力鄉村振興,在縣政府的支持下,黨金紅投資建起了占地2800平方米、建筑面積達1800多平方米,集工藝品設計生產、陳列展示、磚雕文化再現、磚雕工藝及其關聯技藝人才培訓為一體的“武山磚雕”非物質文化遺產傳承發展基地。既發展了產業,又傳承了藝術,弘揚了文化,同時還幫助父老鄉親就業增收,脫貧致富,磚雕也為他贏得甘肅省非物質文化遺產保護項目 “武山磚雕技藝”的市級代表性傳承人、天水市“鄉土人才”、 紅溝村產業扶貧致富帶頭人等榮譽。2019年,黨金紅的隴原金紅磚雕廠(武山紅金磚雕有限公司)被認定創建為甘肅省非物質文化遺產“武山磚雕技藝”傳習所。

武山磚雕穿越千年歷史,從實用和觀賞中走來,歷久彌新。非物質文化遺產在武山不僅得以傳承,而且隨著人們生活水平的提高和國家對文化產業的不斷扶持,磚雕走進普通人的生活,磚雕彰顯著建造者和居住者的修養和品味。經受日曬和雨淋的民間磚雕載負著各個時代不同的文化傳承,讓武山名居活了起來,也留下了時代深深的烙印。

(新聞來源:武山縣融媒體中心 轉載:馬文潔) |