從石嶺下彩陶的鯢魚紋飾探究中華“龍福”文化

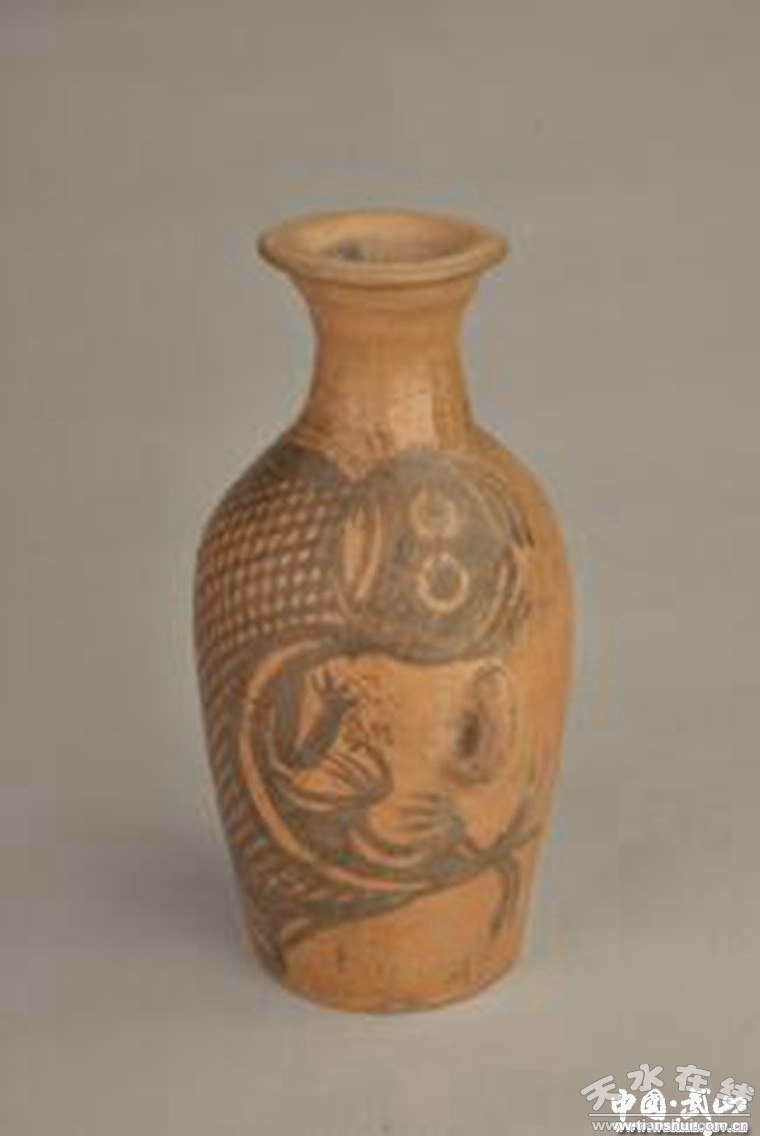

(一級文物—武山縣付家門遺址出土霓魚紋彩陶瓶)

龍是中華民族的圖騰。中華“龍福”文化博大精深、源遠流長,在中國古代,龍是富貴康寧、福壽喜瑞的象征,是風調雨順、國泰民安的征兆,被視為世間最大的吉祥之物。武山付家門遺址石嶺下文化(距今5800~4900年)時期的鯢魚紋彩陶瓶,所繪墨彩人面長尾鯢,瞪眼張嘴,牙齒外露,兩爪高舉,尾部后翹,腹部是網狀花紋。這件國寶級文物圖案是傳說中龍的形象,具有原始龍的雛形,因而被學界認為是中華龍的起源之一。

(一級文物—甘谷縣西坪遺址出土霓魚紋彩陶瓶)

從考古發現和文獻記載來看鯢與中華龍圖騰有著重要淵源。在武山及其周邊鄰近的甘谷、天水等地的石嶺下文化中,也出土了類似的人面鯢紋彩陶瓶。《竹書紀年》載:“禹觀于河,有長人,白面魚身。”《山海經·北次三經》“決決之水出焉,而東流注于河。其中多人魚,其狀如魚,四足,其音如嬰兒,食之無癡疾。”《楚辭·天對》云:“鯪魚人貌,邇列姑射是也。”《史記·秦始皇本紀》中也有關于“人魚”的記載。可見,史料所載“人魚”就是鯢,俗稱的“娃娃魚”。《左傳·昭公二十九年》曰:“龍,水物也。”《論衡·龍虛篇》:“龍,魚之類也。”《管子·水地》:“龍生于水,被五色而游,故神。”可見,魚與龍關系極為密切,直到今天,還有“魚龍混雜”、“魚龍混珠”之說。《爾雅·翼》云:“隴西有地名魚龍,出石魚,掘魚龍……遇岸頹塞、久而土凝為石,故中有魚形耶。”《本草綱目·鱗部四》:“鯢魚,在山溪中,似鲇有四腳,長尾,能上樹,聲如小兒啼,故曰鯢魚,一名人魚。”《說文》:“龍,鱗蟲之長。能幽能明,能細能巨,能短能長。春分而登天,秋分而潛淵”。鯢是水陸兩棲動物,還能上樹,或許這是先民意念中龍能登天潛淵的緣由。《山海經·海內西經》里,娃娃魚已被稱為龍魚,而且開始被神化“龍魚陵居,狀如貍(鯉),一曰嘏(鯢),即有神圣乘此以行九野。”(鯉與鯢音相近而誤傳,鯉魚跳龍門的故事,可能原本屬于鯢魚)。鯢魚低啼是降雨的預兆,隴右民諺:“大雨來臨娃娃叫。”龍在中華文化中又是司雨靈獸。可見,鯢就是遠古龍的祖形。

渭河上游地區是中華文明的重要發祥地之一,“人文始祖”伏羲、女媧、炎帝、皇帝、顓頊等歷史人物都與本區有關,在相關史料記載中多以龍的形象出現。伏羲和女媧與龍的關系最為直接。《列子》:“伏羲女媧,蛇身而人面。”《玄中記》:“伏羲龍身,女媧蛇軀”。《史記·補三皇本紀》云:“太白皋庖犧氏……蛇身人面……有龍瑞,以龍紀官,號曰龍師。”漢代畫磚中的伏羲女媧是“龍首、蛇身、交尾”。在伏羲女媧時代,龍在先民心目中已有特殊意義。炎帝和黃帝與龍更有不解之緣。《詩緯含神霧》云,炎帝“神農龍首”。《史記·補三皇本紀》云:“炎帝神農氏,姜姓。母曰女登,有媧氏之女,為少典妃,感神龍而生炎帝。”《史記·天官書》載曰:“軒轅(黃帝)黃龍體”。《天官書·注》云:“ (黃帝)人首蛇身,尾交首上,黃龍體”。秦人先祖為水神顓頊,是黃帝(龍族)之后裔。《竹書紀年》說顓頊母曰女樞,“感巳(即蛇龍)于幽房之宮,生顓頊于若水。”《路史·疏仡紀》注說:(顓頊)有龍顏戴干之表”。《大戴禮記·五帝德》說:“顓頊乘龍而至四海。”唐代人們依然認為龍與秦渭地區有關。唐人李嶠《龍》詩云:“銜燭燿幽都,含章擬鳳雛。西秦飲渭水,東洛薦河圖。”可見,渭河上游是中華龍文化的重要發祥地區之一。

龍和鳳一樣在中華文化中是吉慶的象征,能給人間帶來福祉和祥瑞。《史記·封禪書》載:“黃帝得土德,黃龍地蚓見,夏得木德,青龍止于郊,草木暢茂……昔秦文公出獵,獲黑龍,此其水德之瑞。”《論衡》:“龍神為天命”。龍在秦漢以后,被作為皇權的象征,上天的代表。于是在禱福活動中,龍被賦予了超自然的神奇力量,《詩·商頌》:“龍旗十乘,大糦是承”,認為龍為溝通天地的靈物,進而祈佑龍恩,福澤黎民,國泰民安。龍是來自水物,是水相的代表和領袖,于是龍人們心目是司水靈物,為主宰雨潦干旱之神。在中國,水神就是農業之神,先秦時期就有祭龍乞雨的記載,《左傳·桓公五年》:“凡祀,啟蟄而郊,龍見而雩”。龍生泉降雨,是豐產之神。《公羊傳·桓三年》:“大有年何,大豐年也”。后來,隨著佛教的傳入,全國各地農村普遍建有龍王廟,祈佑龍王甘霖普降、風調雨順、五谷豐登、六畜興旺。

龍在中華文化中是最大的平安福祥之物。《孔叢子?記問》載:“天子布德,將致太平,則麟鳳龜龍先為之呈祥。”作為“鱗族之長”、“眾獸之君”的龍集合了多種動物的優項,成為中華祈福文化的標志性符號。《爾雅·翼》釋龍曰:“角似鹿,眼似兔,項似蛇,腹似唇,鱗似魚,爪似鷹,掌似虎,耳似牛。”各部位都有特定的祈福文化寓意:駝額表示健康長壽;鹿角象征官祿爵位;牛耳寓意名列魁首;獅鼻象征富貴;兔眼象征智慧;馬齒象征勤勞善良;蛇項寓意飛黃騰達;鱗甲表現華瑞喜慶;虎掌表現尊貴威嚴;鷹爪象征英武神勇……等等。因此龍圖騰成為人們喜聞樂見的祈福符號,帝王的皇宮龍如云海,寺廟建筑、碑塔石刻多有龍的圖像和浮雕,歷代出土的畫像磚石、器皿,經常看到以龍為圖案的吉祥紋飾。中國人被譽龍的傳人,“龍福”文化滲透到中國人生活的方方面面,如吃龍須面,喝龍井茶。二月二、剃龍頭;五月五、賽龍舟;正月十五耍龍燈。“龍鳳呈祥”寓意新婚幸福美滿;“臥虎藏龍”隱喻潛藏著的杰出人物;希望子女事業有成叫“望子成龍”;形容自強不息,奮斗不止的精神叫“龍馬精神”等等。 |