(武山縣委書記張建杰等縣領導與采訪團成員在紅一方面軍長征強渡渭河紀念碑處合影)

6月18日,在慶祝中國共產黨成立九十周年之際,天水在線走訪紅軍長征途經武山路線活動采訪團,先后走進費家山毛澤東長征舊居、武山縣蘇維埃政府舊址、紅一方面軍長征強渡渭河紀念碑處開展緬懷革命先烈、重走紅軍長征路、重溫入黨誓詞等活動。

紅軍長征武山行

(采訪團成員中的黨員在紅一方面軍長征強渡渭河紀念碑處重溫入黨誓詞 )

從1935年9月至1936年10月,紅一、二、四方面軍主力部隊先后三次經過武山縣。

一、紅一方面軍過武山

1935年9月20日,毛澤東率領的中央紅軍長征勝利到達哈達鋪,部隊整修后改編為陜甘支隊。休整兩天后,9月23日,主力紅軍從哈達鋪出發,為了調離在渭河兩岸設防的敵軍主力,紅軍揚言東進,以迷惑敵人。向東北方向天水前進,作出佯進攻天水,威脅西安的樣子。天水守敵王鈞見狀,忙將沿渭河構成封鎖線的敵人主力向天水集中,致使沿渭河布防的敵軍大為削弱。24日晨,主力紅軍離開駐地岷縣閭井后,晝夜兼程,轉向西北方向,早把胡宗南部隊甩得遠遠的。所以,遠在百里之外的敵電臺報告說:“紅軍主力仍在哈達鋪,有向西和、禮縣進擾模樣”。這是紅軍出其不意行軍神速的真實寫照。此時紅軍突然調頭轉向西北,經岷縣紅崖,入漳縣黃家河村至新寺。因敵機騷擾,防空耽誤時間,紅軍星夜趕路,至25日拂曉,強行軍一百三十余里,到達新寺附近,為了迅速突破渭河封鎖線,紅軍仍未停步,跨越龍川河進入武山境內。經苗豐、楊坪、王家門、付家門行軍四十余里,到達鴛鴦鎮丁家門,部隊以極度疲勞,除派少數警戒外,部隊全體休息。紅軍行軍一晝夜半天,行程一百七十余里,中間僅吃了一頓飯。此時,駐扎在鴛鴦鎮大王廟的魯大昌一個連已調往天水。26日拂曉,司令部命令全軍,限上午九時前全部渡過渭河。經半天一夜的休息,疲勞已經消除,部隊在做渡河準備工作后,離開丁家門,沿榜沙河北進,到達渭河之濱的鴛鴦鎮,分兩路縱隊渡河。時值深秋,因渭河水面較寬,河水不深,部隊又分幾路縱隊同時徒涉,很快就渡過了渭河。過河后,紅軍從容不迫的上了北山。武山、漳縣守敵聞訊趕到,兩岸槍聲齊鳴,機關槍、迫擊炮一齊開火,紅軍立即投入戰斗。據楊定華回憶,當時彭德懷問毛主席:“毛主席,情況怎么樣?”毛主席亦很自然地答到:“讓他們打好了,隨便派二個連人出去放幾響冷槍嚇嚇他,他不敢來的。”漳武兩翼之敵果真既不敢兩面夾擊,更不敢乘夜襲擊。紅軍行程三十余里,到達費家山、水溝一帶,露天宿營一夜。毛澤東在費家山費孝忠家中宿營一夜。9月27日清晨,紅軍離開費家山、水家溝一帶,翻蘇家大山,越祁家峴,沿著武山、隴西交界的山路向北挺進,經武山榆盤,過廟兒溝,下堡東一帶,入通渭縣史家廟到達榜羅鎮。

28日上午,中央紅軍在榜羅鎮召開連以上干部會議,毛澤東同志在大會上指出:任何反革命不能阻止紅軍去抗日!…,我們已經過了兩個關口,臘子口和渭河;現在還有一個關口,就是固原、平涼封鎖線。為著民族,為著使中國人不作亡國奴,奮勇向前!正式確定了把陜北作為紅軍的落腳點,并于10月19日進入陜北根據地,完成了史無前例的長征。

中央紅軍經過武山,沿途書寫了“抗日反蔣”、“打倒魯大昌”、“打倒蔣介石”等墻頭標語,他們嚴明的紀律給群眾留下了不可磨滅的印象。紅軍在費家山住了一夜,雖然天氣已很寒冷,但紅軍不入民房,晚上生著火露天宿營,借用群眾的東西,臨走時都放置得很整齊,一物一件不差。紅軍在武山期間 與群眾的關系都處得很好,買賣公平,深受武山地下黨及廣大群眾的歡迎和支持,群眾積極配合協助紅軍克服困難,戰勝敵人。費家山楊萬清親自拉自己的毛驢,幫助紅軍運送籌集的糧食到榜羅,他回來時紅軍還給了90元的川幣作為酬謝。柴宗孔領導的中共武山劉坪支部,組織“西北人民自衛軍武山游擊隊”隊員,夜間破壞敵人修筑的碉堡等軍事設施在紅軍途徑的路邊砍放柳梢,以供紅軍為裝防空。丁家門群眾主動護送紅軍過漳河,鴛鴦鎮群眾給紅軍送羊只、借鐵鍋抬擔架、作向導,譜寫了擁軍愛民的篇章。

(在武山縣蘇維埃政府舊址合影)

二、紅二方面軍過武山

1936年10月8日,賀龍領導的中國工農紅軍第二方面軍左路縱隊(總指揮賀龍、政委任弼時、副政委關向應)、二軍、三十二軍從禮縣翻越分水嶺進入武山縣的草川,經謝家莊、雙碌、包家莊、李子溝、馬黃寺、中壩,到柏家山宿營。9日,二方面軍左路縱隊分兩路,左路紅二方面軍總指揮部、二軍、三十二軍在賀龍、任弼時率領下經灣兒、觀兒、史家莊、金剛寺、郭家莊、文家寺,在洛門鎮西旱坪擊潰國民黨保安隊的堵截后,搶渡渭河,經李家山、咀頭、杜家溝去甘谷禮辛。右路紅6軍在軍長陳伯鈞、政委王震率領下,沿聶家河出溝至甘谷縣盤安鎮,渡過渭河上北山,在禮辛與左路會合后去通渭。紅二方面軍途經武山,留下了許多紀念物品,紅軍把從湘鄂贛根據地帶來的風琴贈送給洛門小學,該學校一直用到1958年后,才被征集到省博物館保存。紅二方面軍過武山,時值深秋多雨季節,渭河河水上漲,氣候轉涼,頭頂有國民黨飛機迂回轟炸,前有渭河攔路,國民黨保安隊堵截,后有胡宗南追兵。在過渭河時,深夜用繩索作纜,才搶渡過渭河。

(在費家山毛澤東長征舊居合影)

三、紅四方面軍在武山

1936年8月23日,紅四方面軍三十一軍(軍長王樹聲、政委詹才芳)、九十一師(師長徐深吉、政委桂干生、政治部主任黃立清、參謀長劉進選)、九十三師(師長柴洪儒、政委葉成煥)從漳縣新寺進入武山境內。九十三師在軍參謀長李聚奎帶領下,經包家柯寨、苗莊、楊坪、王家門、付家門、丁家門、盤古、頡家門、鴛鴦鎮,渡過渭河,繼續北進。九十一師駐鴛鴦、山丹一帶。三十一軍總部駐鴛鴦鎮頡家門村。九十一師師部駐山丹鎮車可圖院內。部隊分駐山丹、賀店、車川、魏溝、任門一帶,九十一師民運科(科長魯瑞林)吸收馬鴻九等人入黨。紅軍宣傳“停止內戰,一致抗日”的《八一宣言》;宣傳募捐抗日救國公糧,支援紅軍;建黨建政,創建根據地,解決紅軍吃穿用的問題。軍隊的地方工作部門在鴛鴦鎮頡家門村成立了武山縣蘇維埃政府。縣政府駐頡家門頡沛江院內,楊芬芝任縣長,馬子卿、馬鴻九、頡發俊、石懷玉、劉春榮、李吉娃、喬秋兒為委員。在山丹鎮成立了中共山丹區委、山丹區蘇維埃政府、區農會,馬鴻九任政府主席,馬德功、馬緒元、馬世成、馬正川為委員,馬德功任農會主席,附近各村成立了村農會。在武山縣蘇維埃政府的大門上寫著:“斧頭砍開新世界、鐮刀割斷舊乾坤”的對聯。縣政府、區農會門上插著一面鐮刀錘子紅旗,公開進行工作。

紅軍在武山期間,張貼了“中國工農紅軍總司令部布告”,表明“我軍此次北上,抗日救國救民”的立場,號召人民“快快團結起來,聯合抗日紅軍,抗日反蔣救國,獨立自由成功。”并利用各種方式,宣傳反蔣救國的革命道理,發動群眾,沒收富豪大戶屯積的糧食財物,救濟貧民,商人照常營業,百姓安居樂業。紅軍發動群眾在馬力鎮包家柯寨等地組建了辦糧委員會,在包家柯寨、鴛鴦鎮、山丹鎮等地設立糧臺,為紅軍籌糧。

10月5日,紅四方面軍總部(有朱德、張國燾、徐向前、陳昌浩、李特、肖克、何長工等)到達武山榆盤一帶。8日,紅四方面軍三十一軍九十一師在武山駐扎了40多天后,奉命撤離,繼續北上。紅軍在過渭河時,因河水暴漲,鴛鴦的群眾和紅軍一起,在榜沙河和渭河上用桌子、面柜等物做橋墩,上鋪門板、木板,架起了行軍橋,幫助紅軍過河。群眾還幫助攙扶體弱戰士,背送東西,護送紅軍過河。紅軍過渭河,經費家山,穿越榆盤去通渭。部隊在撤離時,在山丹鎮處決了“斧頭隊”匪徒劉根代、楊雙成、楊虎娃、賀歲娃。

紅四方面軍在武山駐扎45天,一是開垛放糧,救濟群眾。紅軍每到一地,首先摸清財主的田垛子,進行打碾,將打下的糧食,除部分留給紅軍外,其余發給當地貧苦百姓。二是軍民魚水情。紅軍在追捕方海娃時,有10多人掉了隊,指揮員卓大才(四川省巴州人)被壞人將頭打破,北順群眾楊方云、王雙虎、包子平、楊萬萬等人將卓大才抬到王根娃的窖里,灌湯喂飯,調養10多天,傷勢好轉后,護送到紅軍團部,團部給王根娃贈送了口袋一條、磚鹽一箱。三是打土圍子。紅軍以新寺、鴛鴦為中心,經常到周圍打土圍子。一支紅軍部隊去灘歌收糧,地主相里賢拒絕給糧 ,并進入灘歌大堡子負隅頑抗,向紅軍開槍開炮,指使王刷拉、張磚磚、李羅等人搶奪紅軍槍支,被紅軍當場擊斃;四是懲治、解散了土匪武裝。

紅軍三大主力長征,先后三次經過武山,時間長達50多天,毛澤東、彭德懷、王樹聲、詹才芳、賀龍、任弼時等老一輩革命家都從武山經過,留下了革命者的足跡、撒下了革命火種。從此,武山人民更頑強地同反動勢力展開了前仆后繼的斗爭。在白色恐怖的歲月里,武山人民冒著生命危險,以“義子、義女、兒媳”等名義,保護遺留紅軍39人。有不少人走向革命,有的甚至獻出了寶貴生命。1985年9月28日,受楊尚昆、聶榮臻、張愛萍、鄧穎超、楊成武、李卓然、陳明義等老紅軍委托,沿長征路線進行采訪的《經濟日報》記者羅開富同志慰問群眾,并贈給當年為紅軍長征途中做出了貢獻的馬世成同志藏民禮品“哈達”和麥乳精及慰問信。

紅軍的革命精神,至今激勵著武山人民熱愛武山、建設武山,使武山面貌有了深刻的變化,經濟發展突飛猛進。紅軍精神將繼續鼓舞武山人民沿著具有中國特色的社會主義道路前進,取得新的成就。

武山縣革命遺址簡介

一、紅一方面軍強渡渭河紀念碑

該紀念碑位于甘肅省天水市武山縣鴛鴦鎮鴛鴦村北側渭河大橋南端橋頭,建筑面積10平方米,保護范圍面積1000平方米,形成時間于2002年8月1日。碑體呈梯臺狀,通高7.5米,底座長2.1米,寬1.8米,高0.6米。碑文“紅一方面軍強渡渭河紀念碑”,上款“公元一九三五年九月廿五日”,下款“武山縣人民政府”、“二零零二年八月一日”。通體為紅色花崗巖,下設建圍欄、臺階,并鋪設紅色花崗巖,外圍護欄,周圍栽植有塔松、側柏、海棠等觀賞性樹種。是縣級愛國主義教育的重要基地,保存完好。設置有圍欄、“武山縣愛國主義教育基地”保護碑等設施,碑體完好。

1935年9月25日,毛澤東率領的中央紅軍陜甘支隊(一方面軍)跨越龍川河進入武山境內。經苗豐、楊坪、王家門、付家門行軍四十余里,到達鴛鴦鎮丁家門,部隊以極度疲勞,除派少數警戒外,部隊全體休息。紅軍行軍一晝夜半天,行程一百七十余里,中間僅吃了一頓飯。此時,駐扎在鴛鴦鎮大王廟的魯大昌一個連已調往天水。26日拂曉,司令部命令全軍,限上午九時前全部渡過渭河。經半天一夜的休息,疲勞已經消除,部隊在做渡河準備工作后,離開丁家門,沿榜沙河北進,到達渭河之濱的鴛鴦鎮,分兩路縱隊渡河。時值深秋,因渭河水面較寬,河水不深,部隊又分幾路縱隊同時徒涉,很快就渡過了渭河。過河后,武山、漳縣守敵才聞訊趕到,兩岸槍聲齊鳴,機關槍、迫擊炮一齊開火,紅軍立即投入戰斗,擊退敵人阻擊,從容不迫的上了北山。漳武兩翼之敵既不敢兩面夾擊,更不敢乘夜襲擊,紅軍行程三十余里,到達費家山、水溝一帶,露天宿營一夜。毛澤東在費家山費孝忠家中宿營一夜。9月27日清晨,紅軍離開費家山、水家溝一帶,翻蘇家大山,越祁家峴,沿著武山、隴西交界的山路向北挺進,經武山榆盤,過廟兒溝,下堡東一帶,入通渭縣史家廟到達榜羅鎮宿營。

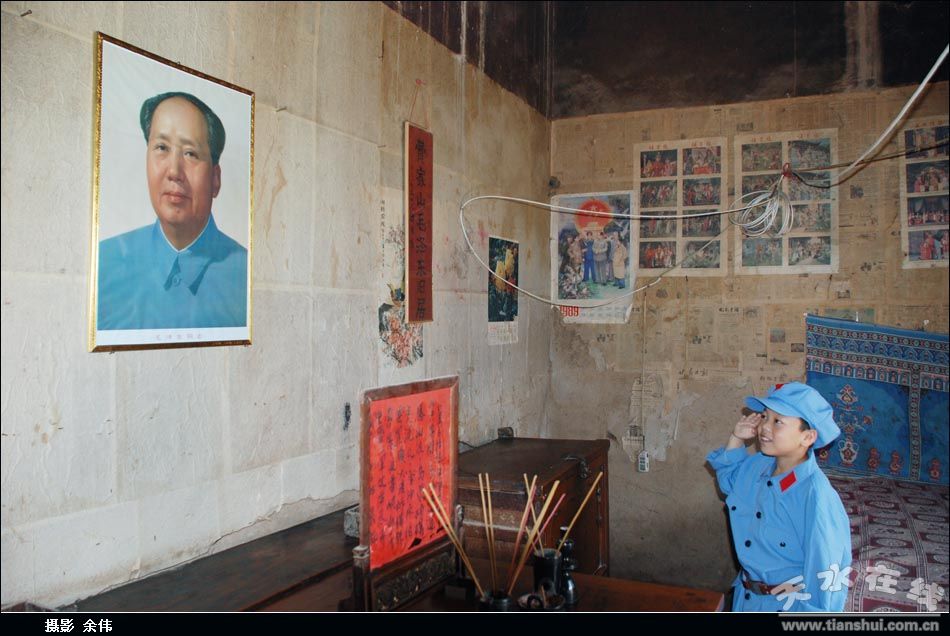

二、費家山毛澤東長征舊居

舊居位于甘肅省天水市武山縣鴛鴦鎮費家山村,村西費維平家中。建筑面積30平方米,保護范圍面積200平方米,為1935年9月26日紅一方面軍長征過渭河后,上北山第一次休息的地方,毛澤東在此居住、辦公一夜,第二天離開,去通渭榜羅。該房屋坐西朝東,為單面坡硬山頂土木結構建筑,寬6.7米,深4.5米,檐高3.3米左右,建筑面積約30平方米。現存遺物有馬克思像、銅碗、銅壺、瓷盤等四件已存武山縣博物館。針線盒、油燈、條案、木椅、油甕留費維平家使用。費家山村離鴛鴦鎮15公里。

三、武山縣蘇維埃政府舊址

舊址位于甘肅省天水市武山縣鴛鴦鎮頡家門村東西大道南側,村民頡海娃家院內。建筑面積 58平方米, 保護范圍面積195平方米, 形成時間于1936年9月,院子坐南朝北,南房單面坡土木結構,面闊三間,通長12米,通寬4米,建筑面積48平方米,青磚砌正脊,兩端飾鷹喙,屋頂兩側復式垂脊及檐,檐口扎飛,置貓頭滴水,兩扇對開木門,門兩側各開一方型木窗。東房單面坡土木結構,一門一窗,建筑面積10平方米。是紅軍長征經過時建立的武山縣蘇維埃政府所在地。整座房子保存較為完好,局部墻體有細小的裂縫。2002年8月1日,武山縣人民政府立“武山縣蘇維埃政府”舊址銅牌一面。武山縣蘇維埃政府是紅四方面軍在天水成立的第一個蘇維埃政府,也是紅軍在天水建立的唯一一個蘇維埃政權。

1936年8月23日,紅四方面軍三十一軍九十一師、九十三師從漳縣新寺進入武山境內。九十三師在軍參謀長李聚奎帶領下,經包家柯寨、苗莊、楊坪、王家門、付家門、丁家門、盤古、頡家門、鴛鴦鎮,渡過渭河,繼續北進。九十一師駐鴛鴦、山丹一帶。三十一軍總部駐鴛鴦鎮頡家門村。九十一師師部駐山丹鎮車可圖院內。部隊分駐山丹、賀店、車川、魏溝、任門一帶,紅軍宣傳“停止內戰,一致抗日”的《八一宣言》;宣傳募捐抗日救國公糧,支援紅軍;建黨建政,創建根據地,解決紅軍吃穿用的問題。軍隊的地方工作部門在鴛鴦鎮頡家門村成立了武山縣蘇維埃政府。縣政府駐頡家門頡沛江院內,楊芬芝任縣長,馬子卿、馬鴻九、頡發俊、石懷玉、劉春榮、李吉娃、喬秋兒為委員。又在鴛鴦鎮成立了鴛鴦區蘇維埃政府、區農會。石懷玉任主席,尚占德、楊景春、陳雙有、張克敏、楊炳成、七十娃為委員。在山丹鎮成立了中共山丹區委、山丹區蘇維埃政府、區農會,附近各村成立了村農會。在武山縣蘇維埃政府的大門上寫著:“斧頭砍開新世界、鐮刀割斷舊乾坤”的對聯。縣政府、區農會門上插著一面鐮刀錘子紅旗,公開進行工作。

紅軍在武山期間,張貼了“中國工農紅軍總司令部布告”,表明“我軍此次北上,抗日救國救民”的立場,號召人民“快快團結起來,聯合抗日紅軍,抗日反蔣救國,獨立自由成功。”并利用各種方式,宣傳反蔣救國的革命道理,發動群眾,沒收富豪大戶屯積的糧食財物,救濟貧民,商人照常營業,百姓安居樂業。紅軍發動群眾在馬力鎮包家柯寨等地組建了辦糧委員會,在包家柯寨、鴛鴦鎮、山丹鎮等地設立糧臺,為紅軍籌糧。紅軍在次駐扎40多天后,奉命撤離。

(采訪團車隊向費家山毛澤東長征舊居開進)

四、紅四方面軍九十一師師部舊址

該舊址位于甘肅省天水市武山縣山丹鄉山丹村內街道以北。建筑面積96平方米,保護范圍面積300平方米。院內有房屋3間。主房坐北朝南1間,通長8米,寬7米,兩坡土木結構,檐口扎飛,置貓頭滴水,四扇對開木門,門兩側各開一四門木窗;東、西各1間,通長5米,寬4米。1936年8月23日,紅四方面軍三十一軍九十一師長征到達武山。24日,師部駐扎在山丹鄉村村民車可圖家(現為村委會公房),直至10月8日離開,共計駐留40余天。駐留期間部隊在山丹鄉懲辦了土匪,開垛放娘,救濟群眾,宣傳抗日救國政策。

1936年8月24日,紅四方面軍三十一軍九十一師師長徐深吉、政委桂干生、政治部主任黃立清、參謀長劉進選到山丹。九十一師師部駐山丹鎮車可圖院內。部隊分駐山丹、賀店、車川、魏溝、任門一帶,紅軍宣傳“停止內戰,一致抗日”的《八一宣言》;宣傳募捐抗日救國公糧,支援紅軍;建黨建政,創建根據地,解決紅軍吃穿用的問題。在山丹鎮成立了中共山丹區委、山丹區蘇維埃政府、區農會,馬鴻九任政府主席,馬德功、馬緒元、馬世成、馬正川為委員,馬德功任農會主席,附近各村成立了村農會。區委、區蘇維埃政府、區農會門上插著一面鐮刀錘子紅旗,公開進行工作,設立糧臺,為紅軍籌糧。10月8日,部隊撤離時在山丹鎮處決了“斧頭隊”匪徒劉根代、楊雙成、楊虎娃、賀歲娃。

(采訪團車隊向費家山毛澤東長征舊居開進)

五、郭化如烈士墓

該地址位于甘肅省天水市武山縣洛門鎮郭家莊村西南100米,建筑面積9平方米 ,保護范圍面積420平方米,形成于1985年4月5日。紀念碑正面刻有“功業垂青史,丹心啟來人”十個大字,背面刻著烈士的生平功績。

郭化如,生于1910年12月9日,洛門鎮郭家莊人。自幼飽受磨難,性格剛強;青年投軍,智勇雙全。后因不滿舊軍隊內部的黑暗,憤然離開。1943年2月5日,率領渭源、隴西、漳縣、甘谷二千多青年,在隴西、渭源舉行起義,起義部隊編為甘南抗日救國義勇軍十五團,郭化如任團長,4月,起義部隊整編為二路軍,郭化如任副司令,轉戰于岷縣、武山、通渭、隴西一帶。經過輾轉求索,歷盡艱辛,終于參加了中國共產黨領導的隴右地下斗爭。1947年2月在隴西云田鄉馬家山由高健君、牙含章介紹,加入中國共產黨,之后,任中共隴渭支部書記,郭化如和楊友柏帶領游擊隊消滅了國民黨部隊一個連兵力,繳獲一批槍支彈藥。后任命為隴渭、隴右工委委員、軍事部長。1948年元月,郭化如和高健君、毛德功、楊友柏、肖煥章組織領導了甘谷縣安遠鎮反霸斗爭。1949年4月3日,郭化如和楊友柏帶領游擊隊,截擊了去往樺林山區藺家灣一帶抓壯丁的漳縣自衛隊,在漳縣、武山、隴西交界的樺林山戰斗中,遭到國民黨部隊的堵截,他在掩護部隊撤退時受傷,壯烈犧牲,年僅39歲。1952年,甘肅省人民政府授予郭化如同志革命烈士稱號。

(鴛鴦鎮費家山毛澤東長征舊居) |