錢偉長:“萬能”科學家

錢偉長的研究涉及的領域很多,從文科到理科,從力學到應用數(shù)學,從物理到教育再到社會活動,這些領域都有他活躍的身影。每一方面他都堪稱專家,他說:“我沒有專業(yè),祖國的需要就是我的專業(yè)。”這位偉大的“萬能”科學家一生都在學習、研究,一直奉行為國而學的使命。

(高中時期的錢偉長。資料圖)

1931年,他通過考試獲得了清華大學、中央大學、浙江大學、唐山鐵道學院和廈門大學的入學機會,最后擅長文史的錢偉長按照叔父錢穆的提議,選擇了清華大學中文系。

(清華大學越野隊合影,左二為錢偉長。資料圖)

在清華大學的六年里,瘦弱的他從對運動一無所長,成長為多種體育項目代表隊的隊員。身高也從進清華時的1.49米長到畢業(yè)時的1.65米。體育賽事不僅鍛煉了他的身體,而且更鍛煉了他的耐力和意志。

(錢偉長大學畢業(yè)照。資料圖)

為了實現(xiàn)科學救國的抱負,他棄文從理,最后成了清華大學物理系最出色的畢業(yè)生。

(錢偉長、孔祥瑛夫婦。資料圖)

1939年,在昆明西南聯(lián)大,這對志同道合的新人在日寇飛機的轟炸聲中舉行了婚禮。

(錢偉長博士畢業(yè)照。資料圖)

1939年秋,新婚剛剛?cè)艿腻X偉長考取了中英庚款會的公費留學生,赴加拿大多倫多大學學習。

(錢偉長在授課。資料圖)

抗日戰(zhàn)爭結(jié)束后,錢偉長于1946年5月回國,應聘為清華大學機械系教授,兼北京大學、燕京大學教授。1983年,他任上海大學校長,為我國培養(yǎng)了一大批優(yōu)秀人才。

(錢偉長在書房工作。資料圖)

錢偉長認為,只有不斷地學習,才不會老化,才能跟上時代的步伐。他說:“我36歲學力學,44歲學俄語,58歲學電池知識。不要以為年紀大了不能學東西,我學計算機是在64歲以后,我現(xiàn)在也搞計算機了,當然不像年輕人那么好,不過也嚇不倒我。”

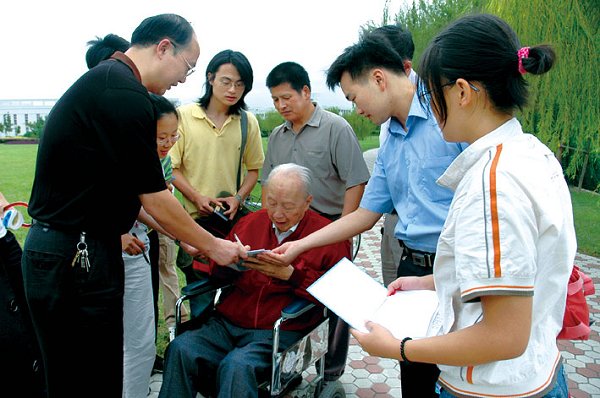

(2007年5月14日,95歲高齡的著名科學家、教育家錢偉長來到無錫市蕩口中心小學,受到師生們的熱烈歡迎,這是他第12次回到母校。資料圖)

錢偉長的一生都在超越自己,直到他生命的后期他還在關注中國的教育事業(yè)。為了祖國的發(fā)展,他鞠躬盡瘁死而后已,其精神光輝永遠普照中國大地。(中國青年網(wǎng))

為國而學

錢偉長在中學時屬于“偏科生”,在數(shù)理上一塌糊涂,物理只考了5分,數(shù)學、化學共考了20分,英文因沒學過是0分。但正是這樣一個在文史上極具天賦、數(shù)理上極度“瘸腿”的學生,卻在一夜之間做出了一個大膽的決定:棄文從理——這個決定緣于1931年的9月18日,日本發(fā)動了震驚中外的“九一八事變”,侵占了我國的東北三省,從收音機里聽到了這個消息后,錢偉長拍案而起,他說:我不讀歷史系了,我要學造飛機大炮,決定要轉(zhuǎn)學物理系以振興中國的軍力。

吳有訓一開始拒絕其轉(zhuǎn)學要求,后被其誠意打動,答應他試讀一年。為了能盡早趕上課程,錢偉長早起晚歸,來往于宿舍、教室和圖書館之間,廢寢忘食,極度用功。他克服了用英語聽課和閱讀的困難,一年后數(shù)理課程超過了70分,從此,就邁進了自然科學的大門。 理學院院長葉企蓀,以及趙忠堯、薩本棟教授也常給他們上課。起初,錢偉長象學古文一樣,熟讀強記物理學的典籍。而吳有訓教給他,不要以為書本上的東西都是正確的,都已經(jīng)完善了,每讀一本書都要能夠看到?jīng)]有完成的部分,發(fā)現(xiàn)一些新問題。錢偉長學到了這一點,并成為他一生治學的特點。畢業(yè)時,他成為了物理系中成績最好的學生之一。

留學啟程一波三折

1939年9月2日,中英庚款第七屆留英學生22人抵達香港時,不幸第二次世界大戰(zhàn)爆發(fā),所有赴英客輪扣作軍用,錢偉長等學生的留學計劃也被迫延期。在返回昆明等候通知的時候,錢偉長從王竹溪那里借到拉夫著的《彈性力學的數(shù)學理論》,仔細研讀后發(fā)現(xiàn)當時國際學術界關于彈性板殼理論十分混亂,不僅板、殼分開,而且各種不同形狀的板殼有不同的方程。于是,錢偉長決心尋找一種統(tǒng)一的以三維彈性力學為基礎的內(nèi)稟理論。苦苦埋首數(shù)月,他以高斯坐標張量表達的微分幾何來表示變形和應力分析之創(chuàng)新思想,居然獲得了前所未聞的統(tǒng)一內(nèi)稟理論。

1940年8月初,庚款會再度將錢偉長等留學生召集于上海,坐“俄國皇后號”郵輪赴加拿大。9月中旬終于抵達加拿大多倫多大學,開始了艱辛的留學生涯。這也是多倫多大學首批接受中國研究生。

學冠中外

1940年1月考取中英庚款會的公費留學生,赴加拿大多倫多大學學習。

錢偉長與自己的導師辛吉教授(原籍愛爾蘭,英國皇家學會會員)第一次面談時,發(fā)現(xiàn)兩人都在研究板殼理論,辛吉用宏觀的內(nèi)力素張量求得在外力作用下板殼的張量平衡方程,稱之為宏觀方程組,而把錢偉長的方程稱為微觀方程組。辛吉認為:雖然兩種理論所用的力學量和符號有所不同,但其實質(zhì)是等同的。辛吉教授提出把兩種理論合在一起,錢偉長寫成一篇論文《彈性板殼的內(nèi)稟理論》,供馮·卡門教授祝壽文集之用。愛因斯坦看后,感嘆:這位中國青年解決了困擾我多年的問題——此文奠定了錢偉長在美國科學界的地位。

這篇文章發(fā)表之后,很受力學界和數(shù)學界的重視,先后在多倫多大學、加拿大數(shù)學年會、美國加州理工學院航空系、美國數(shù)學學會西部年會等場合作學術報告;在英國和澳洲有人寫過書,進一步研究這一問題。

1973年,荷蘭H.S.魯坦(rutten)教授在《殼體漸近理論和設計》一書中多次推崇這篇文章:“辛吉和錢的工作是三維理論的基本工作,僅用力學狀態(tài)的內(nèi)稟變量,應力和應變,嚴格地從三維理論中導出了任意形狀的薄殼都適用的非線性方程,這里在各向同性的假定下,把應力和應變分量按厚度方向的坐標展開為泰勒級數(shù)。近似的二維方程只有6個基本待定量,3個代表中面拉伸應變,3個代表中面彎曲變形分量,這是辛格與錢工作最重要的特點。”1982年,在上海國際有限元會議上,大會介紹錢偉長時說:“錢教授有關板殼統(tǒng)一內(nèi)稟理論的論文,曾是美國應用力學研究生在40-50年代必讀的材料,他的貢獻對以后的工作很有影響。”

助倫敦免遭德國導彈襲擊——丘吉爾贊賞

二戰(zhàn)期間,當倫敦正在遭受德國V1、V2導彈威脅的時候,丘吉爾向美國請求援助。于是,這件事被轉(zhuǎn)到了美國加州大學著名科學家馮·卡門教授主持的噴氣推進研究所。

當時,錢偉長正在這個研究所從事火箭、導彈的設計試制工作,錢偉長仔細研究過德國導彈的射程和射點后發(fā)現(xiàn),德國的火箭多發(fā)自歐洲的西海岸,而落點則在英國倫敦的東區(qū),這說明德軍導彈的最大射程也僅如此了。

據(jù)此,錢偉長提出:只要在倫敦的市中心地面造成多次被擊中的假象,以此蒙蔽德軍,使之仍按原射程組織攻擊,倫敦城內(nèi)就可避免遭受導彈的傷害,英國接受了這一建議。

這一招很靈,幾年后,丘吉爾在他的回憶錄中談及此事時,曾不勝感激地贊賞道:“美國青年真厲害。”可他直到最后也不知道,與德軍玩了個雕蟲小技的人并不是美國青年,而是中國青年,即后來成為我國著名科學家的錢偉長。

“我是忠于我的祖國的”

在美國的時候,錢偉長、錢學森、郭永懷這幾個人常說,將來我們一定要回去辦一個比美國加州理工學院還要好的大學,讓美國人到中國來留學,這個一直是纏繞在他心中的一個夢想。

抗日戰(zhàn)爭勝利后,他以“久離家園、懷念親人”為由,取得回國權。1946年5月從洛杉磯搭貨輪返上海,8月初又從上海搭輪船經(jīng)秦皇島回到闊別8年的北京清華園。在母校清華大學當了一名普通的教授。9月,愛妻祥瑛自成都攜已6歲的兒子元凱赴京,錢偉長才第一次見到兒子。

錢偉長深情地回憶:“1948年錢學森從美國回來了,他是回來結(jié)婚的。他來看我,看我很可憐。那時工資是15萬金圓券,只能買兩個暖瓶,叫我怎么過日子?回國之前,我在美國的年收入是8萬美金。錢學森說,美國特區(qū)研究所(GPL)還希望我回去。我當然不想回去,可是那時的艱苦讓我的生活與科研都發(fā)生極大的困難。于是要到美國大使館簽證。問我你信什么教?我說我沒教。他說不行啊,沒教在美國人看來,你是無教之徒,是野蠻人。后來他說這樣,你填孔教。最后一條,我填不下去了,講中國和美國打仗的時候,您忠于中國還是美國?我當然忠于中國了,我是中國人,怎么能忠于美國?我就填了一個NO。結(jié)果就因為這個,他們不讓我去了。” “這一點是毫不猶豫的。我是忠于我的祖國的。”錢偉長反復強調(diào)。

為了生活,更為了實現(xiàn)“科學救國”的抱負,新中國建立前錢偉長幾乎“承包”了清華大學機械工程系、北京大學和燕京大學工學院三校的基礎課應用力學和材料力學,物理系的理論力學、彈性力學等課程,還擔任《清華工程學報》主編等審稿工作。教學之余,錢偉長繼續(xù)在潤滑理論、圓薄板大撓度理論、錐流和水輪機曲線導板的水流離角計算等領域不懈科研,撰寫并發(fā)表了8篇有影響的論文。

1946至1948年,參加了反美扶日、反內(nèi)戰(zhàn)、反饑餓、反美援面粉等進步運動。1948年,曾騎自行車到石景山、良鄉(xiāng),歡迎解放軍。見到了國家副主席葉劍英、陶鑄和錢俊瑞,并帶回了中國共產(chǎn)黨和解放軍對清華大學師生的關懷和糧食補給。1977年以后,他不辭辛勞,去祖國各地做了數(shù)百次講座和報告,提倡科學和教育,宣傳現(xiàn)代化,為富民強國出謀劃策。

(1987年4月9日全國政協(xié)六屆五次會議期間,鄧小平同志在北京人民大會堂與錢偉長同志親切握手。)

鄧小平與錢偉長

1983年,鄧小平親自下調(diào)令,調(diào)任錢偉長至上海工業(yè)大學任校長一職,并寫明此任命不受年齡限制。1994年,由鄧小平親自委任,錢偉長繼任為上海大學校長。

(1994年6月3日,江澤民同志在北京中南海懷仁堂接見出席中國工程院成立大會和中國科學院第七次院士大會代表時,與錢偉長同志親切握手。)

江澤民與錢偉長

1990年以后,錢偉長任中國海外交流協(xié)會會長,中國和平統(tǒng)一促進會會長,又為香港、澳門回歸祖國及和平統(tǒng)一祖國的大業(yè)奔走,獻上他的一顆忠誠的心。他的默默奉獻得到中共中央總書記,國家主席,中央軍委主席江澤民同志的高度欽佩。

胡錦濤與錢偉長

1999年2月12日,胡錦濤同志在黨外人士迎春座談會上與錢偉長同志親切握手。

習近平與錢偉長

2007年,時任中共上海市委書記的習近平到學校看望錢偉長,說起當年他還是河北省的一個縣委書記時,就曾聆聽過錢偉長的報告,給他留下非常深刻的印象。他親切地對錢偉長說:“您老也是我國要實現(xiàn)四個現(xiàn)代化的創(chuàng)導者。” (百度)

永 遠 的 校 長

———緬懷敬愛的錢偉長校長

曾文彪

錢老這一生,在中國刻下了一個令國人難以忘卻的歷史影像,在上大更是留下了一個永恒的記憶。30年前,他選擇來到上海,走進了上大,從71歲到98歲,他用27年的晚年歲月實現(xiàn)著自己一生的理想。兩年前,當幾乎一個世紀的思索和奮斗停止的時候,他把他的魂落在了上海,把他的理想和一條沒走完的路留給了上大人。今天,上大人正在為早日實現(xiàn)他的理想,沿著他所確立的發(fā)展道路奮勇向前。

1982年,鄧小平同志在中共中央組織部關于同意錢偉長擔任上海工業(yè)大學校長的請示報告上批示:他的任命不受年齡限制。1983年元月,錢老在他71歲時才來到上海工業(yè)大學,從此,這位年過古稀的老人,就把自己全部的心血投入到上海工業(yè)大學及后來的上海大學建設之中。他期盼在這里,實現(xiàn)他振興教育的理想和希望。

要辦一所讓上海人民滿意的大學

錢老作為一位堅定的愛國主義者和品學卓然的科學家,自他1946年回國從教開始,就懷有為振興中華獻身教育的抱負。不管國內(nèi)外時勢如何變遷,他的這一抱負未曾有過絲毫動搖,并對如何辦好教育保持有足夠清醒的頭腦。上世紀50年代,我國步入社會主義建設高潮,全國上下群情激昂,喊出“十二年趕超英美”的豪邁口號。那么,究竟達到什么樣的水平才算是“趕超”了?錢老的回答是:“在科學的各個領域上,有足夠數(shù)量和足夠水平的科學工作人員,來研究解決我們國家生產(chǎn)建設上和文化建設上存在的科學方面的問題時;也就是說,我們國家建設中的科學上的問題,我們自己能夠解決,而不仰仗人家來幫我們解決,這就是趕上了世界先進水平。”他特別強調(diào),我國科學工作者完成科學任務的目的,就是為了使我們國家在物質(zhì)生活上和文化生活上有更大的提高,科學理論是為這個目的服務的,其水平也是用這個來衡量的。所以,他不認為我國只有培養(yǎng)出了像愛因斯坦這樣的人物,發(fā)明了像相對論這樣的理論就算是趕上了世界先進水平。

幾十年過去了,到了上世紀90年代,中國的高等教育改革和發(fā)展進入新的階段,高等學校競相把“建設世界一流大學”或“建設國內(nèi)一流大學”樹為辦學目標,上大自然也不甘落后。那么,究竟什么樣的學校才算是一流大學?錢老的回答依然言簡意賅:能解決上海的問題,就是國內(nèi)一流;能解決中國的問題,就是世界一流。錢老把他的這種思想融入到他振興教育的理想和希望之中。他到上海辦大學,就是要想方設法辦一所上海人民滿意的大學。

首先,他要求他所主政的大學,即上海工大、上大“必須實行開放式的辦學”。在他看來,實行開放辦學不是一種被動的應付措施,而是基于對大學發(fā)展趨勢的洞察而做出的一種主動的、理性的選擇,這突出地表現(xiàn)在辦學要主動適應上海的經(jīng)濟建設和社會發(fā)展需要。從他在任校長27年辦學實踐中,我們可以看到他所倡導的“開放”、具有多重意義:一是大學通過人才培養(yǎng)、科學研究和社會服務滿足社會的現(xiàn)實需求;二是大學通過各種方式、途徑從社會(包括國內(nèi)和國外)得到各種必要和急需的支持;三是大學必須深化改革,破除舊的教育觀,樹立新的教育觀;四是大學應該弘揚學術自由、學習自主的治校、治教、治學精神。大學要“拆四堵墻”的思想,就是錢老推行開放辦學最重要的理論貢獻和最精練的實踐總結(jié)。

其次,他呼吁上海的地方大學聯(lián)合辦學,創(chuàng)造條件,建設一所理工結(jié)合、文理滲透的綜合性大學。他到上海后,多次會晤時任上海市市長汪道涵、江澤民和市委書記夏征農(nóng),對上海高等教育的改革和發(fā)展提出自己的看法。他說:地方大學在為上海經(jīng)濟社會發(fā)展服務方面可以做得更好,可以不比那些部委重點大學做得差。但是,地方大學一定要聯(lián)合起來,因為任何一所學校的力量都太弱。造成力量太弱的原因,主要不是因為建校歷史短,而是每所學校的學科設置都過于單一,專業(yè)服務面太窄。因此,要把幾個學校的力量聯(lián)合起來,促成學校間的優(yōu)勢互補,資源共享。為此,他相繼走訪了原上海大學文學院和上海科學技術大學,還邀請上海科學技術大學、上海第二醫(yī)科大學的校長來上海工大探討聯(lián)合辦學的事情,在多方面取得共識。

錢老首先想把上海工大和上海科大合在一起,他希望兩校的干部、教師能理解他的想法。1987年5月,他在上海工大教學工作會議上為此解釋說:“合并的好處是有利于發(fā)展新學科,互相幫助。我們兩個學校是一工一理,理工分家不好,我們總想通過發(fā)展理科來充實我們工科的基礎教研室,而理科學校也想發(fā)展工科,因為他們需要和實際聯(lián)系,這樣我們兩個學校就走到一起了。我們兩個一并,在上海是一個非常大的力量,可以充分發(fā)揮我們的力量。如果兩校各自獨立,要把兩個學校都辦好,很困難,都是缺腿缺胳膊的。我們有個希望,爭取我們成為上海教學和科研方面的一個拳頭,那么,我們兩校的地位和素質(zhì)就能進一步提高,貢獻也將大大增加,使我們真正成為上海市所需要的學校。合并是正確的,是個大方向,讓它走向綜合性大學!”1988年,上海工大和上海科大共同組建成立了計算機學院。本來,兩校合并的事情還在朝前發(fā)展,只是1989年突發(fā)政治風波,才未及深入。1991年重啟兩校合并事項,經(jīng)協(xié)商,合并后的學校就叫“上海理工大學”(現(xiàn)在的上海理工大學前身是上海機械學院,1996年才改名為上海理工大學)。1993年5月,上海市教衛(wèi)辦希望促成這所“上海理工大學”和原上海大學、上海科技高等專科學校聯(lián)合辦學;當年12月,教衛(wèi)辦把四校聯(lián)合辦學的方案提交市領導審議時,市領導斷然決定,這四所學校干脆實行“緊密型、化合型”合并。1994年4月25日,國家教委正式下文,批準新上海大學成立;5月19日,上海市政府任命錢老為上海大學校長;5月27日,即上海解放紀念日,在上海展覽中心會堂舉行上海大學成立大會。錢老在成立大會上發(fā)表了熱情洋溢的講話,他說:“實行合并,成立新的上海大學,也是我們四所學校的共同愿望。近年來,我們四校在各自改革和發(fā)展的進程中都取得了很大的成績,但是由于歷史的原因,我們大多數(shù)還是單科性院校,學科門類不夠齊全,綜合實力也不算一流,如果繼續(xù)走老路,勢必陷入‘小而全’、‘低水平’的惡性循環(huán)。只有通過多校聯(lián)合,實行優(yōu)勢互補、資源共享,才能加快發(fā)展,提高水平,使學校的各項工作都上一個新的臺階。”他在講話中強調(diào):上海大學的辦學宗旨就是要為上海服務,辦學思路就是要不斷深化改革,辦學目標就是要把上海大學辦成和世界上其他以城市命名的著名大學一樣,無愧于以“上海”命名。

四校合并,百業(yè)待舉。最初阻礙學校發(fā)展的最大障礙就是老校區(qū)過于分散,且每個校區(qū)的基礎設施都很落后。必須盡快建好一個新校區(qū),能夠集中辦學。為此,已屆耄耋之年的錢老親力而為,四處奔波,多方協(xié)商,三年后終于獲得中共上海市委、市政府主要領導的支持。上大新校區(qū)工程于1997年7月立項,1998年破土動工,1999年9月完成一期工程、新校區(qū)正式啟用,2001年新校區(qū)工程整體竣工。一個坐落于上海寶山區(qū)、占地1500畝(不含規(guī)劃待征地)、校舍總面積42萬平方米、總投資超過14億元的嶄新的現(xiàn)代化大學校園拔地而起,一時間引來萬眾矚目,前來參觀訪問的各界群體或個人絡繹不絕,來訪者無一不為這里獨具匠心的校園布局和充滿人文氣息的校園氛圍拍手叫好,知情者更為錢老為建設新校區(qū)所付出的心血而對其敬愛有加。

那年,錢老得知上大新校區(qū)工程正式立項以后,興奮異常,連夜繪制了一幅校園規(guī)劃草圖。不日,他親自召集校長、書記會議,指著規(guī)劃圖詳細講解了他的設計思想。與會者看著這張畫得清晰明了的圖紙,聽著他那略顯急促的話語,無一不為老校長的這份執(zhí)著、這份熱情、這份縝密的思考而感動:這哪里只是一份草圖?分明是他老人家心中一所現(xiàn)代化大學的藍圖,他要傾其心血在這塊熱土上繪制他的教育理想與希望。早在1997年4月上大新校區(qū)工程尚未正式立項時,錢老就曾親筆手書“對新校區(qū)總體規(guī)劃方案設計征集文件的修改意見”,手稿近1700字。1998年8月,新校區(qū)工程已經(jīng)全面鋪開,錢老再次親筆手書“對新校區(qū)環(huán)境建設的一些設想”,全文近5千字,還繪制了7幅插圖。規(guī)劃草圖加上前后兩份手稿完整地表達了錢老關于上大新校區(qū),尤其是主體建筑——院系綜合樓的設計思想與具體要求。大到校園整體布局,小到樓宇走廊該多寬、男女生廁所如何比配……他一一提出具體意見,幾乎每一條意見都附有詳細的說明。一字一句,力透紙背,這位老人的縝密心思和對學生的人文關懷躍然字里行間。

1999年11月初,錢老陪同中共中央政治局常委、國務院副總理李嵐清和教育部部長陳至立視察上大新校區(qū)。李嵐清同志一進校區(qū)就連聲贊嘆“氣勢恢弘”!參觀者們在校園內(nèi),自然想到的是錢老為締造這個學府所付出的辛勞和智慧。視察結(jié)束后,領導和學校的干部、教師代表合影,李嵐清同志朝著大家大聲地說:我們要感謝錢校長為上大所做的貢獻。陳至立同志說得更干脆:沒有錢校長,就沒有上大的今天。大師與大樓相得益彰焉!

(錢偉長校長在上海工業(yè)大學主持會議)

(錢偉長校長在上海大學畢業(yè)典禮上講話)

要辦一所像加州理工學院那樣的大學

2002年1月,錢老在上大中層以上干部會上做了一個關于“對學校第十個五年規(guī)劃及長期發(fā)展規(guī)劃的設想”的報告。他在這個報告中,提出了學校長遠發(fā)展目標及實現(xiàn)這一目標分四步走的戰(zhàn)略設想。其中,“第四步是‘普林斯頓’加‘加州理工大學’的模式。一講到理論物理、數(shù)學,就想到‘普林斯頓’;一講到航天、原子能就想到‘加州理工大學’。我希望有一天,一提到某個學科領域,就想到我們上海大學。我的想法,只要大家齊心協(xié)力,共同奔向這個目標就一定能實現(xiàn)這一宏偉藍圖。”簡單地說,這“第四步”就是要把學校辦得像“普林斯頓”、“加州理工”一樣。類似的話他在學校也說過不止一次。很多干部、教師聽說了這樣一個辦學目標都顯得有點愕然,誰都認為,就我們目前這個水平,要能辦成像普林斯頓大學或加州理工學院那樣,似乎是遙不可及,這是不是他老人家“天馬行空”,隨口說說而已?非也!要在我國辦一所像美國加州理工學院這樣的大學是錢老辦教育的夙愿。

當年,錢老從美國回到清華大學任教,就懷揣這個心愿。1957年反右運動中,他為此而遭到嚴厲批判:“他的野心是想在中國辦一個像加州理工學院那樣的學校”,“他傳播這個資本主義學校制度,并在全國范圍內(nèi)活動,是一種對人民對黨的反叛行為”。溯其根源,他的這個“野心”早就有之,而且也不止他一個人有這樣的“野心”。1939年,錢老在西南聯(lián)大考取了中英庚款留英公費生,同期考取了24位,就在他們即將成行時,歐戰(zhàn)爆發(fā),英國不接受外國留學生,所以這批人改赴加拿大留學。這批青年才俊,滿懷科學救國強國的理想,在去加拿大的路上就立下誓言:凡是他們出國所學的那門學科“回來以后,這門學科用不著再送人出去留學了,留學是為了無須再留學”。他們中的一些人日后果真在科學界成了彪炳史冊的人物,成為我國一些學科的奠基人與開拓者。其中,就有錢偉長、郭永懷、林家翹等人。這批留學生于1940年9月抵達加拿大后,錢偉長、郭永懷、林家翹到多倫多大學應用數(shù)學系,同時師從辛格教授,郭、林兩人專攻流體力學,錢則專攻彈性力學。郭、林于1941年獲得碩士學位后,就轉(zhuǎn)赴美國加州理工學院深造,而錢繼續(xù)留在多倫多大學攻讀博士學位。1942年,錢獲得博士學位,并于年底應馮·卡門教授之邀也赴美國,到加州理工學院噴射推進實驗室工作,擔任研究工程師,與已在這個實驗室工作的郭、林兩位不期而遇,早在這個實驗室的中國人還有錢學森。除了他們以外,還有一些中國學者,包括周培源、傅承義、孟昭英、胡寧等人在這一時期先后也來到加州理工學院,雖然不在同一個實驗室,但是也都成了好朋友。錢老在他的《八十自述》中回憶說:他們是“朝夕相處,從世界大事、國事、學術、音樂、藝術,無所不談,無所不議。但懷念祖國、懷念同學、懷念親人,還是最主要的內(nèi)容”。郭永懷的夫人李佩教授在2010年曾回憶說:“在美國時,錢偉長、錢學森、郭永懷多次探討回國后怎樣效力祖國,他們希望回去要辦一個比美國加州理工學院還要好的大學,讓美國人到中國來留學。”

當錢老提出,要把上海大學辦成像加州理工學院一樣的學校時,不少干部、教師之所以覺得不可思議,是因為他們的目光總還是停留在“加州理工學院有那么大的投入,有那么樣現(xiàn)代化的實驗室,有那么強大的師資,還有那么厚實的歷史積淀”,卻偏偏忽視了加州理工學院最重要的傳統(tǒng)——科學創(chuàng)新精神,忽視了那邊一貫倡導的自由、開放的學術思想和治學理念。錢老和錢學森、郭永懷之所以如此推崇加州理工學院,實際上就是對這種科學創(chuàng)新精神及自由、開放的學術思想和治學理念的高度認同。三人相繼回國以后,錢老早早地公開表達了這種認同,但遭受誤解。郭永懷英年早逝,錢學森離世前幾年,向助手直抒胸臆,暢談了深藏心底幾十年的這一心聲。錢學森就是想告訴大家,“我們要向加州理工學院學習,學習它的科學創(chuàng)新精神。我們中國學生到加州理工學院學習的,回國以后都發(fā)揮了很好的作用。所有在那學習過的人都受到它創(chuàng)新精神的熏陶,知道不創(chuàng)新不行。我們不能人云亦云,這不是科學精神,科學精神最重要的就是創(chuàng)新。”“我們辦學,一定要有加州理工學院的那種科技創(chuàng)新精神,培養(yǎng)會動腦筋、具有非凡創(chuàng)造能力的人才。我回國這么多年,感到中國還沒有一所這樣的學校,都是些一般的,別人說過的才說,沒說過的就不敢說,這樣是培養(yǎng)不出頂尖帥才的。我們國家應該解決這個問題。我今年已90多歲了,想到中國長遠發(fā)展的事情,憂慮的就是這一點。”這位錢老為前一位錢老提出的上大長遠發(fā)展目標做了一個毋容置疑的解釋。

這兩位錢老為了國家的繁榮昌盛,做出了巨大的努力,取得了卓越的成就,這不僅歸結(jié)于他們的人格魅力和心中博大的理想,還要歸結(jié)于他們兼融中西的學養(yǎng)。他們留學北美,在最崇尚科學創(chuàng)新精神的環(huán)境中廣泛涉獵,對西方的學術思想和治學理念進行深入研究,這樣的視野和積累,使他們對中國科技和教育的癥結(jié)有了清醒的認識,榮耀的光環(huán)以及晚年平靜的生活并沒有減少他們?yōu)檫@個國家人才危機、前途命運的擔憂。

最在乎的就是這個校長

錢老生前有二三十個頭銜,從全國政協(xié)副主席、民盟中央名譽主席到一般社會團體名譽職務,樂此不疲,操勞一生。2010年7月30日,錢老溘然長逝。我在樂乎樓協(xié)助宣傳部同志接待蜂擁而至的媒體記者,在底樓大堂遇見錢老的兒子元凱,向他表示了慰問,并說了一些記者采訪的事情。談話間,元凱充滿感情地說:“我父親生前最在乎的就是這個校長。”“在他去世前的27年里,他把上海工大及上大的師生當作自己的親人,當作自己的兒女,他的家就在上大。”

為了學校的發(fā)展,錢老殫精竭慮,鞠躬盡瘁。他對師生的關愛是全身心、全方位的。

錢老到了上海工大以后,在學校里有一項教學活動是他親力而為持續(xù)了好幾年的,就是聽老師講課。他聽課一般聽一節(jié),聽完以后就提出意見。學校專業(yè)門類很廣,課程很多,他會有選擇地聽。一年聽幾十節(jié)課,他都能提出一些意見來。后來,國務繁忙,他很少下去聽課了,但他在學校時,總是喜歡到處走,到處看,也會不時地叫助手安排一些人來談話。談話對象有校、院、系領導,有普通教師,也有學生干部,談話內(nèi)容很廣泛,既談學校里的事,也談個人的工作和思想。

錢老當校長,學生在他心目中占有最重的分量。他總想著,要把上大的每一個學生都塑造成:“一個全面的人,是一個愛國者,一個辯證唯物主義者,一個有文化藝術修養(yǎng)、道德品質(zhì)高尚、心靈美好的人;其次,才是一個擁有學科、專業(yè)知識的人,一個未來的工程師、專門家。”為此,他一生都在為創(chuàng)辦一所一流的綜合性大學而努力;他親自繪制新校區(qū)規(guī)劃圖,要給學生蓋最好的校舍;他倡導“三制”(學分制、選課制和三學期制),要為學生制定最自由的學習制度;他要求教師必須教學、科研雙肩挑,首要的事是教會學生自學,要為每一個學生的終身發(fā)展擔當責任。他的喜怒哀樂系于學生的每一步成長過程。

學校有兩個大會,錢老是一定要參加的,一個是新生開學典禮,一個是畢業(yè)生典禮。按照他的說法,這關乎“學生人生的大事”。每次畢業(yè)典禮,他希望親手把一份份畢業(yè)證書遞到學生手里。學校規(guī)模大,畢業(yè)生多,發(fā)證的時間很長,但他總是精神飽滿,臉上始終洋溢著笑意,是那種很愜意的笑。他每發(fā)一份證書,就要和學生握一下手。有時候,他會跟邊上的人說上一句:“嗯!這個學生手心出汗,手冰涼,那是因為身體虛弱,缺少鍛煉。”愛生如子,溢于言表。

學校每年要拍畢業(yè)照。在延長校區(qū),若天不下雨就安排在大草坪,若下雨就在體育館。錢老只要在學校,就會和學生們一起合影。有一次拍畢業(yè)照,在大草坪集合學生隊伍時,并沒有下雨,等學生全部站好隊,只等錢老等校領導到位就可以拍了,不料,領導還未到場,卻下雨了。負責這次拍攝工作的干部是位新任命的某部部長,他心想,雨不大,那么多人,排好隊也不易,隊伍就不要散了,等一等或許雨就停了。錢老從樂乎樓樓上下來,正要出門去大草坪,一看正下著雨,就停住腳步,可再一看,學生們正站在雨中,等他合影,頓時勃然大怒,厲聲喝道,誰讓學生們站在雨中的?是誰?要撤他的職!把這位年輕的部長嚇得臉都變色了,趕快把隊伍拉到了體育館。

錢老怕學生出事,最不愿意看到學生因年輕犯錯而受到過于嚴厲的處罰。1989年四五月間,在北京因胡耀邦逝世所引起的學潮驟然爆發(fā),且愈演愈烈。到了5月中旬,上海也有數(shù)萬名學生上街游行,到外灘市政府大樓前靜坐。上海工大也有學生提出要上街游行、要靜坐、要絕食,偏偏這個時候,學校上級領導部門的表態(tài)卻不明朗。面對這種局面,剛從外地回到學校的錢老非常焦慮,他一方面要求學校領導發(fā)動干部、教師做好學生的工作,盡力維持學校內(nèi)部的穩(wěn)定;二是指示自己的秘書聯(lián)絡了復旦大學、同濟大學、華東化工學院(現(xiàn)華東理工大學)和上海科學技術大學的校長,經(jīng)過緊急磋商以后,以五位大學校長的名義給《解放日報》社送了一封致學生的“公開信”,呼吁青年學生冷靜面對,停止絕食,呼吁中央領導及早與青年學生對話,使局面緩和下來。5月18日,《解放日報》以新聞稿的形式,摘要發(fā)表了這封信。客觀地講,這封信在當時的局面下起不了什么作用,事態(tài)的惡化早已超出了這五位校長善良的愿望,但見校長們終是擔憂青年學子在風雨中折斷翅膀。

學校里有兩處錢老特別喜歡逗留的地方,一個是圖書館,一個是泮池。

“一個好的圖書館就是大學。”錢老一貫強調(diào)必須把圖書館辦好,主張教師和學生多利用圖書館,養(yǎng)成自由研究、自由學習的習慣。他到上海工大以后,力主建造的第一幢新樓是1984年建的“樂乎樓”,建造的第二幢新樓就是1987年落成的“文薈圖書館”。新圖書館建成后,他親筆題詞:“東西文化薈萃一堂”,由此而定館名。建設上大新校區(qū)時,他又特意關照,要把新圖書館建成學校的“標志性建筑”,聳立在校園中心位置。2000年落成的新校區(qū)圖書館壯麗雄偉、設施先進,成為當時國內(nèi)高校中單體建筑面積最大的圖書館。錢老剛到上海工大的那幾年,每次到圖書館,都要去翻看閱覽室進館人員登記冊,數(shù)一數(shù)每天進館看書的教師有多少?學生有多少?人多了,他很開心,人少了,他會惱火。原工大的老人馬都記得,錢老曾憑他一己之力,為學校圖書館一下子爭取到近3000種外文原版科技期刊,涵蓋的學科非常廣泛,一度成為國內(nèi)高校中擁有外文期刊種類最豐富的大學。事情的原委要追溯到上世紀50年代。1956年國家制訂了我國第一個“十二年科技發(fā)展規(guī)劃”,規(guī)劃確定了57項任務。其中,第57項是“科學技術情報的建立”,該項任務中確定的具體辦法是“籌建專門機構,組織力量,從事摘錄全世界科學技術期刊上的論文,用快報和文摘的形式編印出版”。據(jù)錢老講,對于這項任務,他是向周恩來總理出了很好的主意的。他建議,考慮到國家外匯有限,由大學、研究院所各自到國外購置大量外文期刊不現(xiàn)實,不如由國家出面,成立一個專門的出版機構,通過駐外機構購買外文期刊,買回來后以快報或文摘的形式編印出版。周總理同意這個建議,并委托他具體籌辦這件事,錢老就把這件事落實到了上海的光華出版社。若干年過去了,錢老到了上海工大,就又想起這件事。他親自出面和光華出版社聯(lián)系,請他們每年把所有已經(jīng)拆頁影印的期刊,包括前幾年的再按原本裝訂起來(本來是要毀掉的),以很低廉的價格賣給上海工大圖書館。光華出版社出于對錢老的尊重和感激,照他的意思做了。這樣做了幾年,后來出版社和學校雙方客觀條件都發(fā)生了變化,這件事就沒能再延續(xù)下來。盡管如此,這件事仍足以載入上大圖書館建設史冊。

在上大,還有一個錢老很喜歡的地方,就是“泮池”。這是個有著80畝水面的人工湖。古人云:“智者樂水,仁者樂山。”錢老在為學校畫的新校區(qū)規(guī)劃草圖上就畫了個大大的湖,起命就叫“泮池”。最后中標的設計單位“投其所好”,在最初提交的方案中畫了一個占地近250畝的湖,美術學院和圖書館這兩幢大樓都有一半是架在水面上的,很壯觀,非常吸引人,錢老自然是很喜歡。后來綜合考慮了土地資源、水體清潔、人身安全等多方面因素,湖面還是縮小了。在錢老本來的設想中,在泮池邊上再建一幢“泮宮”,用作學生與教師活動中心。知道“泮池”、“泮宮”典故的人不難理解,錢老為什么堅持要在上大校園內(nèi)開鑿一個泮池,這寄托著他對學生的關懷與祝福,他希望莘莘學子在泮池意蘊的熏染之下,個個才氣橫溢,茁壯成長。有了泮池后,錢老指示后勤部門在湖里養(yǎng)了很多魚,包括錦鯉魚,他還自己設法從外地引進了天鵝、鴛鴦放養(yǎng)在湖內(nèi)。師生們在工間課余,徜徉湖邊,觀魚賞禽,一派人與自然的和諧景象。錢老摯友費孝通先生專門為此絕佳景觀題字:“泮池觀魚。”在錢老最后的二三年里,人們已經(jīng)很少看見他出現(xiàn)在學校的公眾場合,但在天氣比較好的日子,師生們倒也不時看到他出現(xiàn)在泮池畔,戴著那頂大家很熟悉的淺色軟沿帽,穿著那件大家很熟悉的棗紅色茄克衫,端坐在輪椅上,凝視著湖面,沉醉在遐想中。這時候,云淡風清,花影閑照,天鵝、鴛鴦在水面輕輕地游弋,錦鯉魚在水下淺淺地潛行,湖面泛起小小的漣漪,湖邊的楊柳依依地和它們親昵,一切都顯得那么地寧靜。師生們走過錢老身邊,都把腳步放得輕輕地,沒有像以往那樣,雀躍地簇擁在他身邊,向他問好,和他合影,大家都不忍心去打擾他。此時此刻,老人似乎把自己的整個身心都融化進這所學校,完全沒有一點自我。

錢老這一生,在中國刻下了一個令國人難以忘卻的歷史影像,在上大更是留下了一個永恒的記憶。30年前,他選擇來到上海,走進了上大,從71歲到98歲,他用27年的晚年歲月實現(xiàn)著自己一生的理想。兩年前,當幾乎一個世紀的思索和奮斗停止的時候,他把他的魂落在了上海,把他的理想和一條沒走完的路留給了上大人。今天,上大人正在為早日實現(xiàn)他的理想,沿著他所確立的發(fā)展道路奮勇向前。

錢偉長是上大人心目中永遠的校長! (來源:上海大學校報電子版 - 第708期(2012年9月28日)