走進卦臺山伏羲廟

雨佳

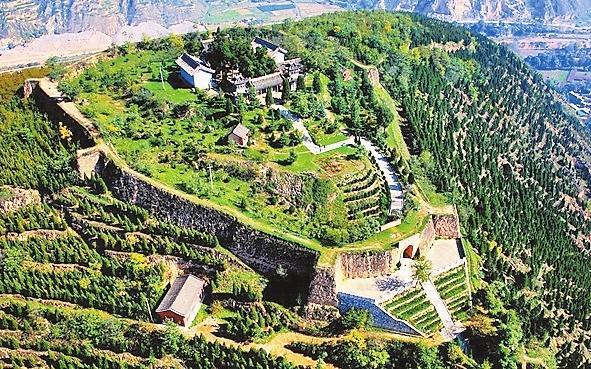

在天水市麥積區三陽川西渭河入川處,有一山兀然崛起、形如龍首,此即著名的卦臺山,相傳是伏羲氏畫卦之所。早在晚唐時期,隴右先民即在此立祠,祭祀伏羲氏。歷經千年興廢,卦臺山伏羲廟將祭祀功能、人文歷史、空間審美與精神內涵完美結合,成為國內伏羲廟建筑群中格局獨特的罕見一例。

巧借山形用自然之妙而增彩

伏羲氏“一畫開天”,揭開了華夏文明的第一頁,是中華各民族共同敬仰的人文始祖。卦臺山伏羲廟是祭祀人祖伏羲氏的地方,首先要體現伏羲氏至高無上的特點,因而選址匠心獨具。民間工匠巧妙地利用了卦臺山突兀獨立、三面絕壁,“其地突兀若覆簣而籠岡,高不倍尋,廣袤四隅,渭水回旋,朝暉夕映”(元普奕《伏羲畫卦臺記》)的“飛地”特點,充分發掘自然地理稟賦所蘊含的造景資源,突出其與伏羲文化的契合點,來營構伏羲祭祀祠廟所特有的人文環境。

遠遠望去,茫茫平疇田野中一峰突起,高大宏偉、莊嚴神圣,使人油然而生對伏羲氏的敬仰之情。臺階在一般的建筑中僅僅是輔助部分,而卦臺山伏羲廟的臺階設計,充分利用山體三面絕壁、一面銜山陡峭的特點,依山而建了長達百米、數百階的臺階,自南向北逐漸升高,直至山頂。沿著長長的臺階拾級而上,兩旁蒼松翠柏、古碑林立,仰望山巔祠廟、凝重莊嚴,掩映在參天古木之中,展現出一種莊重、肅穆的氛圍。如果說自然山川形勝為卦臺山伏羲祠廟建筑提供了絕佳的地址。那么,獨具特色的臺階設計,則因自然之妙而增華,成為整個建筑群的重要組成部分,具有更深層次的象征意蘊和厚重的文化內涵。

宮殿式廟堂建筑布局

卦臺山伏羲廟在建筑整體布局、裝飾藝術等方面別具特色。明正德五年(公元1510年)之前,卦臺山是朝廷詔令的祭祀伏羲氏的祠廟,因而其整體布局具有宮殿式廟堂建筑特點,現有午門、牌樓、鐘樓、鼓樓、先天殿、朝房等一眾建筑。先天殿為卦臺山伏羲廟主體建筑,建于明嘉靖十年(公元1531年),清代順治、光緒年間等多次重修。進入先天殿,屋架結構嚴謹,殿面闊三間,殿之正面及東西兩側列廊柱九根,上雕蟠龍,歷經千年風雨滄桑仍栩栩如生,令人嘖嘖稱奇。正中為莊嚴高大的伏羲像,右置龍馬雕像,藻井繪河圖洛書圖案,寓意伏羲氏得河圖洛書受啟發而畫八卦并推演為六十四卦。大殿將建筑敘事、裝飾圖案和伏羲的功績密切結合,既莊重肅穆、美觀大方,又頌揚了伏羲氏的功績。

裝飾設計融匯人文

渭河蜿蜒東流,在卦臺山和東峽口馬咀山之間形成一個巨大的“S”形,南北山脈,呈外弓形,整個三陽川猶如一個巨大的太極圖,渭河為陰陽分界,卦臺山正好位于極點位置。卦臺山伏羲廟的細節布局亦多體現民間習俗觀念,如先天殿前的17株古柏樹,按九宮八卦之數排列,頗為講究。其在裝飾設計中融入了大量八卦因素,伏羲像手持“太極八卦圖”、伏羲像左置“伏羲六十四卦二十八宿全圖”,刻制在一底座為64厘米方盤上,上刻有先天六十四卦及二十八宿星象圖,為國內同類文物之冠。再如藻井彩繪河圖洛書圖、門廊鑲嵌伏羲八卦卦象圖、窗欞為八卦圖案等。其建筑裝飾設計也由最初的比附神性,漸及于融匯人文,轉入對人祖伏羲歷史功績的頌揚和慎終追遠的緬懷之情,回歸到祭祀祠廟的人文關懷。時至今天,卦臺山奇峰突起、山巔古廟金碧輝煌;山谷北側渭河環流而過,山間茂林修竹、巖壑鋪繡,松濤陣陣、磬音悠長;進一步稀釋了伏羲祠廟的森嚴,而趨于繽紛多元的風景名勝。

山水文章相得益彰

悠悠歲月、滄海桑田,卦臺山伏羲廟歷史上累經重修,留存不少古代碑刻,知名者有元人普奕《伏羲畫卦臺記》、明人康海《秦州畫卦臺新建伏羲廟記》、白世貞《增修太昊廟記》等。后世不少文士行至隴上,登臨卦臺山,卦臺山伏羲廟厚重豐富的歷史文化內涵滌蕩著詩人的心胸,明代胡纘宗、張潛、陳講、孫永思、宋賢,清代宋琬、許之漸、楊芳燦、吳西川、任承允,近現代羅家倫、馮國瑞、霍松林等,均有歌詠卦臺山的詩詞賦聯作品。這些登臨題詩、競相吟詠的作品代代相傳,逐漸凝固為天水地方的集體記憶,形成一方山水人文形勝,豐富了天水地區歷史文化的內涵。

卦臺山伏羲廟與天水市區伏羲廟遙相呼應、雙祠并峙,卦臺山附近有女媧洞遺跡等,這些都是天水伏羲文化的重要組成部分。近年來,隨著公祭伏羲大典影響力的不斷增強,作為天水著名風景名勝和“羲皇故里”歷史見證的卦臺山伏羲廟也頻頻“出圈”。對卦臺山伏羲廟這一文化遺址建筑美的探討,不僅可以獲得豐富的審美體驗,更可感受到天水地區伏羲文化的厚重綿長。