引言:“五一”小長假期間,天水再次迎來了游客高峰。各大景區景點游人如織,氣氛濃郁,廣大游客漫步其中,盡情享受閑暇時光。同時,也興致盎然,有感而發,紛紛創作美文游記,表達了對幸福美好的追求,留下了天水觀光游覽的心聲。

1

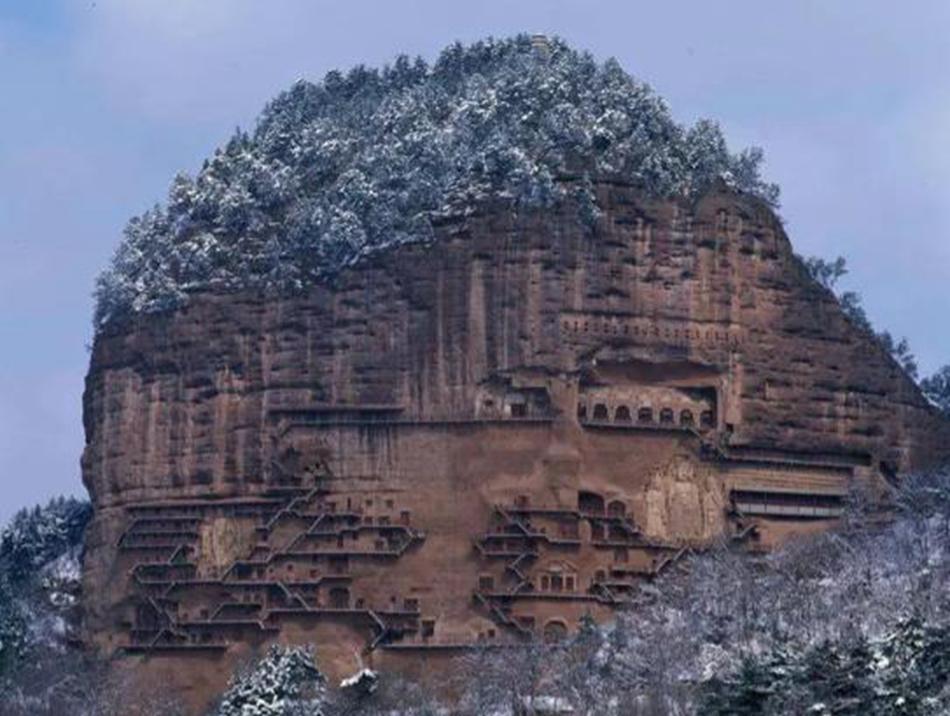

從寶雞到天水,動車一路穿山越嶺,猶如馭長龍,回溯時光的隧道,而去拜謁麥積山石窟,正遇上隴東南前一日降下了春雪,天水城和石窟寺被白雪覆蓋,遠遠望去,漫山銀白。

“麥積煙云”,是天水的勝景。

歷史總是妙趣橫生,又充滿無窮的想象,但也令人費解。每個對歷史感興趣的人,都希望從悠遠的歲月中,找到過往的脈絡和細節,或許這正是歷史的誘人之處吧。來到天水這片隴東南的溫潤之地,我看到許多年代久遠的歷史遺存。之前,當我對這里的文明有了一點了解后,便覺得該奔赴這片土地了。

作家王小波說,“一座城市的歷史不可能是別的,只能是它的建筑。”那么,抵達天水,就去麥積山石窟,看這里的文明在山崖絕壁間鐫刻下何等絢爛的景象。

2

山,近在眼前,歷史的畫卷徐徐展開。

這注定是一場朝圣之旅。千百年前香火旺盛的佛寺圣地,千百年后依然被人們神往。在麥積山石窟,我想窺見歷史上的繁華,也渴望尋找遺落在山中的信仰之花。

麥積山區,草木蔥蘢,迥異于人們想象中的西部荒涼。眾所周知,被群山環抱的一座丹霞孤峰,因像極了收獲后堆起的麥垛,故得名“麥積山”。在隴山、香積山等大大小小山巒的簇擁下,高140余米的麥積山,從多個角度看,都真的像一個巨大的麥垛。

如此形象的稱謂,妙就妙在大自然的天造地設。天風挾帶著秦嶺山中的濕氣,一路來到天水,使這片土地非常適宜種植麥子,屬隴東南重要的產糧區。想必,當年來麥積山開窟造像的工匠中,有不少是秋收后放下鐮刀而操起斧鑿的“麥客”吧。

山之名,由來已久,而石窟寺,注定石破天驚。

3

歷史的書寫者,總免不了太多渲染,再加上后世演繹,史書中的文字簡直有些“咄咄逼人”了。無名的眾生本是歷史的參與者,但人們卻記住了寥寥無幾的顯赫之輩。麥積山石窟的營造同樣如此。

據說,最早被委以主持開鑿麥積山石窟重任的,是一位法號“杯度”的高僧。我沒有探究杯度是何許人也,而是遐想這個有些別致的法號。一個“度”字,似要感化眾生于佛法的彼岸,也為他本人披上了天國的祥光。

歷史上,由僧人主持營造石窟寺,是一個普遍的現象,既顯得名正言順,又讓信仰找到了最好的依托。值得玩味的是,中國保存至今的大型石窟,當年大多都是由一名高僧最先主持開鑿:樂僔之于敦煌、曇曜之于云岡,而杯度,在天水這座像極了麥垛的孤峰上,率領工匠、勘察選址,慧眼慧心、悲天憫人,一斧一鑿、一春一秋,融合石的堅固、木的柔韌、泥的百變、彩的絢麗,歲歲年年,堅持不懈,造就了麥積山最初的華彩與奪目。

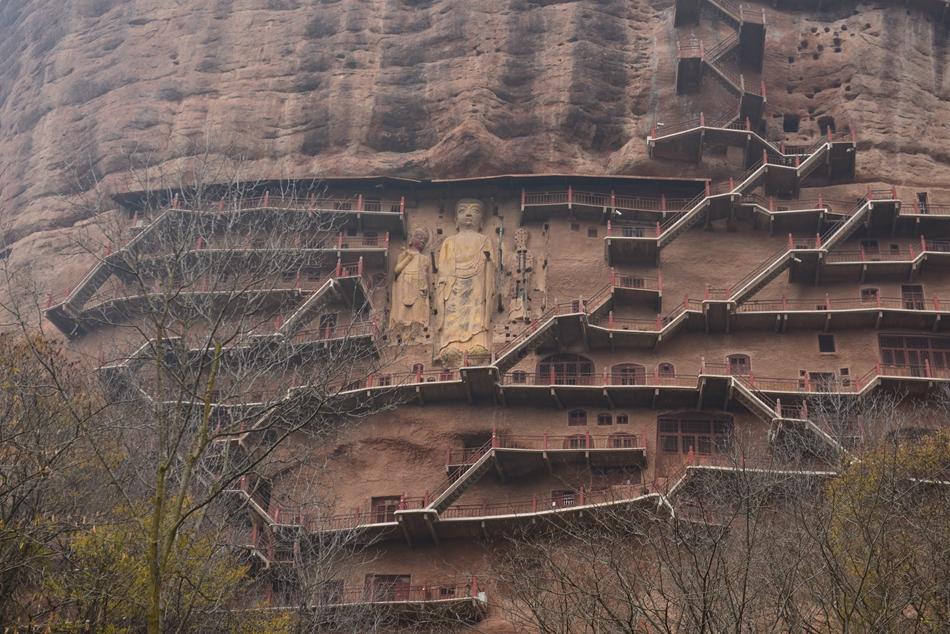

亂石通人過,懸崖置屋牢。

上方重閣晚,百里見秋毫。

這是“詩圣”杜甫避亂天水時,對麥積山石窟的詠嘆,“重閣”二字,讓后世遙想當年石窟的盛況。可以想見,佛坐于蓮花之上,而菩薩手持蓮花、足踩蓮花,處處皆是蓮花。

花開了,佛在微笑。

花是蓮花,佛,是前世的因緣。

歲月滄桑,麥積山石窟留存至今的221個大小窟龕、10632身泥塑與石雕、1000多平方米壁畫,是古人給后人的饋贈,亦是后人對古人的遐想。

于是,藝術在山崖呈現,山崖交織成了藝術的世界。

4

現代人的智慧,在于用科技和機器征服自然,而古人憑借血肉之軀和信仰的執著創造奇跡。在麥積山微微泛紅的砂礫巖上開鑿洞窟并施彩塑像,得有多少工匠匯聚于天水的這片廣闊山野啊!他們一步一步行走,一步一步抵達,有困厄,有悲傷,有期望,也有憧憬,麥積山似乎成了每個人生命的歸宿——恐怕,那才稱得上是“跋涉”吧。

作為佛教東傳后修建的大型石窟群之一,麥積山石窟因為處地的獨特,有著“承前啟后”的意義。它既吸收了西域石窟造像之精髓,又輻射影響了中原石窟的營建,且佛祖和菩薩已走下“神壇”,萬余身彩塑,風格趨于世俗化,像是蕓蕓眾生在石窟里的一場場盛裝聚會。余秋雨先生曾寫道,“中國宗教頗多世俗氣息,因此,世俗人情也會染上宗教式的光斑(《都江堰》)。”麥積山石窟是世俗氣息和宗教光斑兩相輝映的最好見證,而這大概也是中華文化生生不息的奧秘吧——互鑒互生,彼此交融。

遠眺麥積山紅色的山崖,我想,千百年前的窟群一定比現在更加蔚為壯觀,高高的“麥垛”上有萬千造像,姿態各異、色彩繽紛,形神皆備、氣宇軒昂,或坐或站的千百年里,微笑著和眾生對話,人間多少興亡交替,無不收入他們的眼眸,而微笑是永恒的表情,是洞達了生命本質后的欣然和釋然,難怪這立于山崖上的石窟群被譽為“東方雕塑藝術陳列館(歷史學家范文瀾評價)”。

行走于麥積山石窟蜿蜒曲折的凌空棧道,真的需要一份膽量,因為人就在懸崖上,可當你意識到最初的開鑿或塑像就是在懸崖上完成,工匠們的心境是那樣平和、那樣安寧時,你會覺得,也許能工巧匠們忘了危險,忘了腳下即是深淵,而是全身心投入,把生命付與一個個洞窟、一尊尊塑像,不然,就無法解釋這些藝術的杰作為什么會有呼之欲出的生命力。

5

我想到了開鑿石窟的那些王朝。

先是公元384年—公元417年的后秦姚興時代,屬于麥積山石窟的初創,然后是北魏,大興于明元帝拓跋嗣、太武帝拓跋燾、孝文帝拓跋宏三朝,接著是西魏、北周。朝代如走馬燈般更迭,而麥積山的空谷足音卻顯得與世隔絕。想想看,從后秦至今,真是滄海桑田,崖壁上的斧鑿聲已經綿延回響了1600多年,而萬余身造像也已在山崖上“活”了1600多個春秋。

多年前,當麥積山有了第一尊“活”的塑像時,便有了第一朵盛放的蓮花,亭亭玉立,從崖壁上開出。時光的漫長和不可預測,都雕琢在了紅色的山崖上,之后的年代里,紛亂也好,安定也罷,開窟造像是為信仰尋一處清凈,于是,不斷有人來此,接續前朝的斧鑿聲。石窟慢慢成了規模,最初樸素的信仰被后來的美輪美奐所取代,這就是隋、唐、五代、宋、元、明、清各個朝代在麥積山留下的藝術氣息。

沿著棧道行走,與眼前繁復而絢麗的佛或菩薩相對時,你不得不確信歷史的宏大和朝代的煊赫。隋的短促、唐的繁盛、宋的優雅、元的曠達……是后世津津樂道的話題,但在麥積山石窟卻有了幾乎相近的表達:用色彩調和王朝的想象,為信仰繪制最美的圖景。陽光打在崖壁上,有歲月的塵埃繚繞,佛祖在微笑,菩薩在微笑,弟子在微笑,小沙彌在微笑,金剛力士在微笑,連山間的鳥兒和草木也在微笑,但沒有嘈雜,更沒有眾聲喧嘩,而是屏息凝視,靜觀一朵朵蓮花在山崖上盛開。

蓮開了,開在像麥垛的山峰上。

當蓮花開滿的麥積山為世人所知后,因“天河注水”而得名的天水,便成了聞名于世的佛教藝術圣地。擁有這樣的石窟寺,隴東南的廣闊熱土,更有了文明的底氣。

6

踏雪麥積山,有令人難忘的邂逅。

天水籍的友人盧昌明,年輕有為,趁著休假,帶河南朋友來麥積山石窟參觀。在這個有雪的初春,我們的相遇短暫卻美好。巧的是,我們幾人的故鄉,皆有聞名于世的石窟寺:麥積山石窟、龍門石窟、云岡石窟,故而話鋒里透著對各自家鄉的盛贊。

盧昌明告訴我,天水古稱“秦州”,得益于渭河與藉河的滋養,這里的人不僅生得秀氣,更創造了悠久厚重的文明,而麥積山石窟是天水文明之海里最璀璨耀眼的明珠。從他的話里,我聽到了一個在異鄉工作生活的年輕人對故土的贊譽和自豪,也感到了歷史給予這片土地上的人們無以言表的自信。

正如盧昌明所言,游客千里迢迢來到天水,無不沖著麥積山石窟,皆是來看留存至今的藝術瑰寶,一如當年工匠們的漫漫跋涉。當每個人像登天梯一樣攀上“麥垛”,凝眸千百年前的造像時,都暫時屏除了塵世的喧囂,只需用心,即可仰望古人留在山崖上的一道道藝術的靈光——這就是朝圣的意味吧。

麥積山如此,龍門和云岡也一樣。

真正廣博的文明,永遠都不是排斥和抵制,而是包容與借鑒,就像遍開在麥積山上各個朝代的雕塑藝術之花,讓今天的人們看到古人的偉大,也讓古人感知到今天的人們對藝術的珍視,縱然當年的王朝皆已消隱于時間的長河,但山在,石窟攝人心魄的美,就永不被遺忘。

許 瑋,男,1983年7月生于山西大同,畢業于山西大學法學院。大學期間開始寫作,在《都市》《朔風》《文藝報》《名作欣賞》《中學生百科》《文匯讀書周報》《湖南報告文學》等報刊發表小說、散文、評論等50余萬字,現供職于大同市云岡區文聯。

(新聞來源:天水市文化和旅游局 轉載:李俊鋒)