2020“丈量大秦嶺”系列報道之二

——麥積山前的世界遺產對話

9月26日,蒙蒙細雨中的天水麥積山風景區格外美麗。下午3時許,參與2020“丈量大秦嶺”的專家學者作家分別從西安和天水兩個集結地來到這里匯聚,在完成特制“護照”蓋章之后,備受關注的“丈量大秦嶺”主題文化傳播行動正式從這里啟程。

為“丈量大秦嶺”團隊特制“護照”蓋章 程玲玲攝

為“丈量大秦嶺”團隊特制“護照”蓋章 程玲玲攝

2014年6月22日,由中國與吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦聯合提交的“絲綢之路:長安—天山廊道路網”文化遺產項目獲得第38屆世界遺產大會通過,麥積山石窟等33處遺產點被正式列入《世界遺產名錄》,其中我國境內共有22處,久負盛名的麥積山石窟成為秦嶺西段唯一入選項目,而早在2010年,麥積山風景區已成功晉級國家5A景區行列,在國內外文化旅游市場享有盛譽。

世界遺產麥積山石窟 程玲玲攝

麥積山所在的天水,是絲綢之路重鎮,享有“羲皇故里”、“秦人祖庭”的稱謂。八千年前的大地灣文化和人文始祖伏羲在這里畫卦開天,奠定了天水在中華文明歷史上的重要地位;三千年前秦人在此發跡,成就了秦國、秦嶺、秦文化。著名的絲綢之路越過隴山或秦嶺山澗,都要經過天水這座中國歷史文化名城,然后沿西秦嶺北麓與渭河沿線,西去甘谷、武山、渭源到臨洮達西域。古往今來往返西域和關中的官宦、商旅、爭戰和文化傳播都避不開這條黃金大道。特別是往來于隴南、漢中、四川的茶馬貿易、軍旅、商阜都要從河西走廊一路集結于天水,越過秦嶺天水關,沿祁山道捷徑,向海上絲綢之路而去。這一特殊的地理優勢,讓天水積淀了許多寶貴的歷史文化和世界遺產。

遠眺麥積山 程玲玲攝

處在古絲綢之路上秦嶺山中的麥積山,遠遠望去就像一座“麥朵”,青山翠谷,自古就有“秦地林泉之冠”的美譽。十六國后秦時開始,麥積山崖上營造石窟佛像漸興,西魏文帝皇后死后,開鑿麥積崖佛龕而葬,后經北周、唐、五代、宋、元、明、清各代不斷的開鑿擴建,現存有221座洞窟,10632身泥塑石雕,1300余平方米壁畫,被譽為東方雕塑藝術陳列館,是中國四大石窟之一,聲名享譽海內外。

麥積山石窟從塑像開始,所有的佛像都是俯首下視和藹可親的面容,象世俗的人,逐漸在擺脫外來藝術的影響,有強烈的漢民族意識和世俗化的趨向。隋唐后石窟營造雕塑豐滿夸張,佛像面相略長而豐潤,身姿挺拔有力,眉眼多上撩,別具神彩,顯示了工匠們對生活的深刻洞察力和高超的藝術水平。

麥積山石窟佛像 程玲玲攝

公元734年的大地震使麥積山體崩裂,把麥積山石窟分為東西崖兩部分。西崖上面很多優美的洞窟在這次地震中遭到破壞,通往西崖的懸梯棧道也全部毀壞,使許多寶貴的泥塑藝術品得以較為完整地保存下來。其中最著名西崖44窟里的北魏時的一尊造像,被譽為“東方蒙娜麗莎”,微笑安詳而神秘,蜚聲海內外,留下了世界雕塑史上的一個奇跡。如今,一走進麥積山,都會被這微笑了一千多年精美的東方雕塑藝術所震撼。

無獨有偶,在天水絲綢之路西干道甘谷縣的秦嶺大像山上,也雕刻著高23.3米半圓石胎西方裝飾的泥塑大佛,再向西還有武山縣木梯寺和水簾洞高達40米大佛的石窟群,這些璨若星河的東西方合璧精美雕塑,密集地分布在天水絲綢之路沿線百里范圍內,他們的一個共同特點是后秦時期西方裝飾性雕塑和中國寫意性雕塑完美結合的藝術呈現。這進一步證明中國佛教西來明確的路線圖,敦煌莫高窟--武山大佛崖--甘谷大像山--麥積山石窟,一直到終南山草堂寺佛教祖庭、龍門石窟等。這是秦嶺博大胸懷的表現,更是東西合璧文化藝術水乳交融的結果,也是天水這座厚重的歷史文化名城給世界的奉獻。

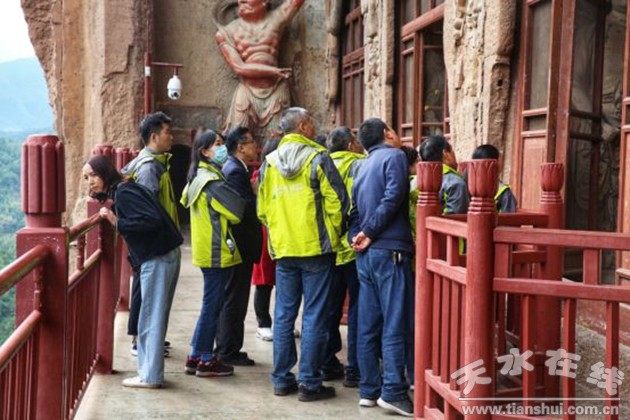

“丈量大秦嶺”專家學者在麥積山石窟考察 程玲玲攝

丈量大秦嶺·絲綢之路世界遺產對話 程玲玲攝

9月26日下午,“丈量大秦嶺”的地質、水文、民俗、文化、地名、地圖、旅游、傳播等領域專家團隊在考察、探訪麥積山風景區和石窟藝術的同時,還舉行了一場“丈量大秦嶺·絲綢之路世界遺產對話”。中國地名學會副會長兼秘書長王殿彬、中國社會科學院民族與民俗研究員易華、著名作家和秦嶺文化學者王若冰、西北旅游協作區秘書長王曉民、西安地圖出版社社長毛臘梅、麥積山大景區管委會副主任司萬增、麥積山石窟藝術研究所社會教育部主任何洪巖等圍繞秦嶺與絲綢之路、地名文化挖掘與保護、天水在秦嶺山系的獨特地位與麥積山風景區的文化互動等進行了交流座談,直到夜幕徐徐降臨,才驅車趕往天水市區。(“丈量大秦嶺”新聞組、執筆周吉靈、占方)

(天水在線編輯:康翠霞)