天水專區第一個農業合作社

——原天水縣太京鄉田家莊合作社

鄭建新 陳曉榮

(1951年7月30日秦安縣千戶區張雒鄉集體繳納公糧場景)

建國初,農村實行土地改革以后,農民的生產積極性普遍提高,但由于缺乏牲畜、農具等生產資料,加上分散、落后的個體農業,嚴重制約著農業生產的發展。1951年12月,中央頒發了《關于農業生產互助合作的決議(草案)》,1953年2月又發出了《關于農業生產互助合作的決議》,有力地促進了農業互助合作運動的興起和農業生產的發展。這場農業社會主義改造運動,歷經了互助組、初級社、高級社三個階段,完成了黨提出的將農業引上互助合作道路的任務,使農業由個體的小規模生產經濟,轉變為合作集體經濟,實現了農業的社會主義改造。

1952年2月,天水專區開始在原天水縣太京鄉田家莊進行試點,建成當時全區第一個農業合作社。

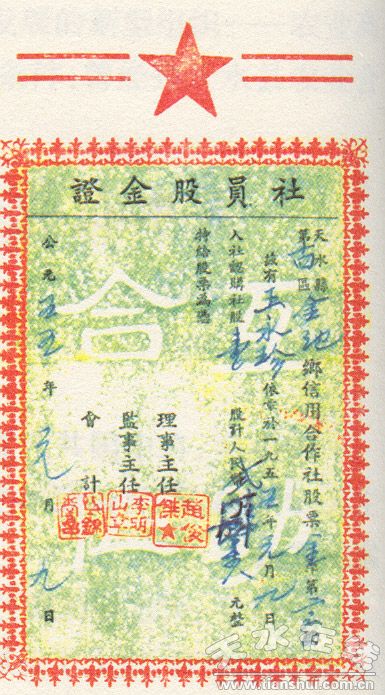

(社員股金證)

一

農業合作社是在農民生產互助組的基礎上發展起來的。土改后,為了把分散的農民組織起來,引導他們走合作化的道路,天水地委根據中央、省委有關發展互助合作的政策規定,發出了《關于互助合作問題的意見通知》,在農村逐步試辦推行互助組。當時天水縣太京鄉田家莊也建立了互助組,最初組建兩個互助組:一個是以崔正海命名的崔正海互助組,一個是以鄧廷榮命名的鄧廷榮互助組。鄧廷榮互助組成立之初由八戶貧雇農組成,互助組成立之初由八戶貧雇農組成,主要生產資料有十幾頭騾子和牛。這些農戶自愿組合,全年互助,共同勞動,統一使用農具、牲畜等進行生產.在哪一戶的田地里生產,農肥、籽種由這戶人家準備,用于自家土地。牲畜、農具等生產資料及收獲的產品歸各自所有。當年,他們互助組的各戶統一種植了辣椒,由于牲畜多,肥料足,水澆的透,辣椒長勢好,產量高,沒有加入互助組的農戶都很羨慕。鄧廷榮互助組越辦越紅火,后來要求加入互助組的農戶越來越多,最后增加到28戶。

農業生產互助組是農民在個體經濟基礎上建立的幾戶聯營的集體經濟。互助組堅持自愿互利、有進有退、規模較小、形式多樣等原則,一般由幾戶或十幾戶農民按照自愿互利、等價交換的原則組織起來,相互調劑勞力和生產資料,換工互助,合理安排生產,解決了個體農戶缺乏勞動力、牲畜和農具的實際困難。互助組內組員的土地、牲畜、農具等生產資料及收獲的產品屬于私有。當時分臨時互助組和常年互助組兩種。互助組在一定程度上提高了農業生產力,在后來的農業合作化運動中,互助組進一步發展成為初級農業合作社。

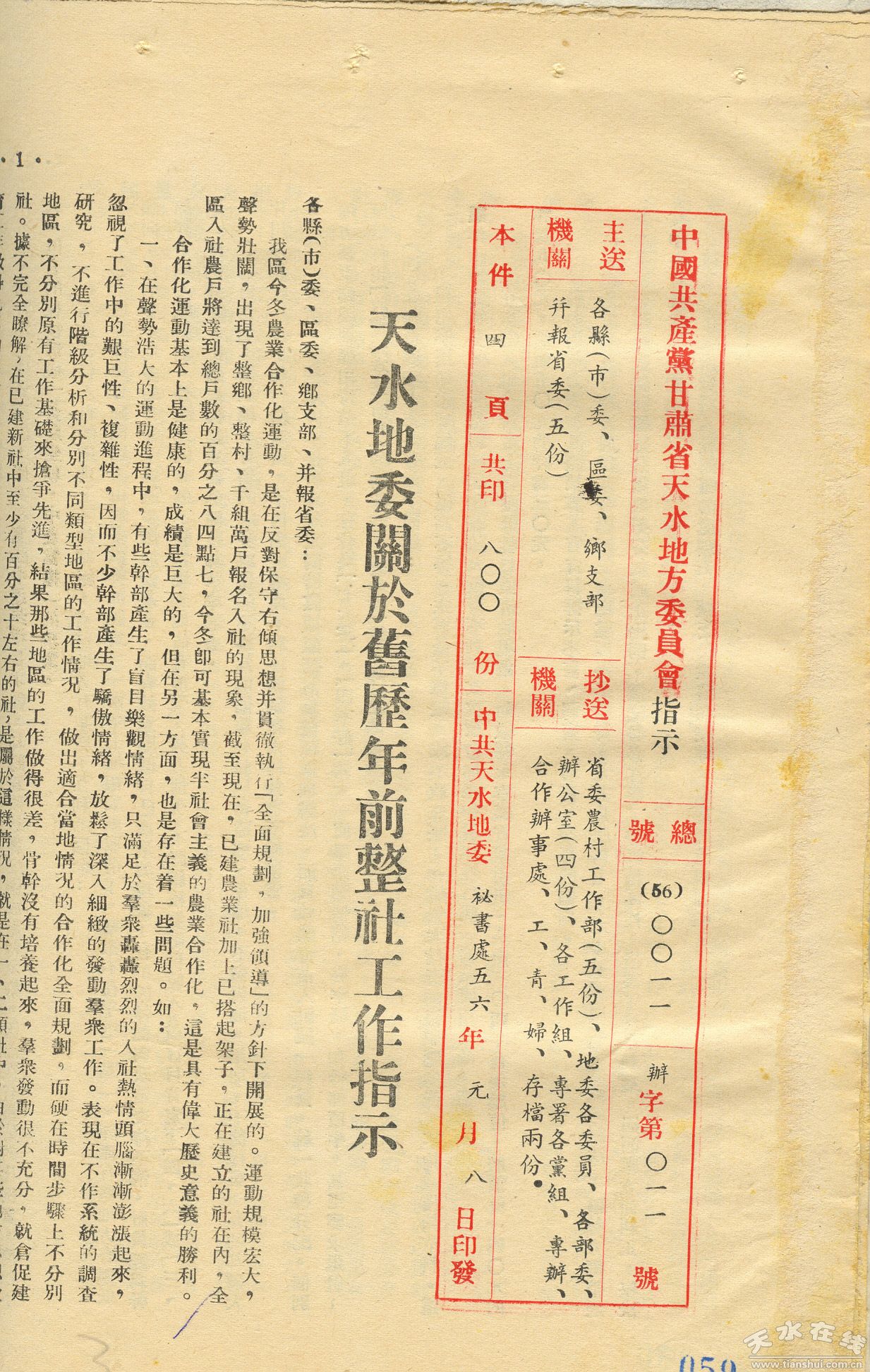

(天水地委關于就歷年前整社工作指示)

二

1952年初,天水地委召開農業生產會議,會上中心討論了農村土地改革后如何引導農民“組織起來發展生產”的問題,并決定在天水縣太京鄉田家莊試辦初級農業生產合作社。當時參加會議的天水縣太京鄉田家莊農會主任鄧廷榮接受了試辦一個小型農業生產合作社的任務。在地委工作組的指導下,經過宣傳動員、組織串聯群眾,于1952年2月23日正式成立,成為全區第一個初級農業生產合作社。在成立大會上,民主選舉鄧廷榮為合作社社長,社內設農業、副業兩組,農業組又設三個生產小組,有社員16戶,63人,共經營土地162.8畝。田家莊作為天水第一個示范性質的初級農業合作社,在成立之初就制定了比較健全的“社章”,建立了民主制度和土地、勞動入股分紅制度,對入社社員的公糧負擔、肥料、籽種、貨幣等分紅及農具的使用、管理、修理、牲口的飼養等做出了具體的規定。

建社頭一年,社員們生產積極性很高,全力發展農副業生產。在種好糧食作物的基礎上,改種4畝西瓜,給玉米增施油渣肥料,并購進6頭騾子,5副新犁和兩副步犁,增加了畜力和農具,社內勞力統一調配,合理分工,發揮各人專長,精耕細作,當年獲得較好收成。糧食總產量達到5.23萬斤,畝產平均321斤,比建社前增長10,35%,比村里辦得最好的崔正海互助組,每畝多收13.5斤,高粱、玉米比單干戶高一倍。全社農副業折合糧食9.52萬斤,人均分配622斤。16戶社員中,收入高于建社前的9戶,持平的4戶,初步體現了集體生產的優越性。

太京鄉田家莊農業生產合作社是田家莊農民為共同發展農業生產自愿聯合組成的集體經濟組織。社員以私有的土地作股入社,實行統一經營,取得土地報酬。牲畜、大型農具等主要生產資料入社統一使用,由社付給適當報酬,或按自愿互利原則,采取作價入社,由社分期付給價款的辦法,逐步轉為合作社集體所有。社員集體參加勞動,按照社員勞動和入社土地的多少進行分配。田家莊初級農業合作社是田家莊個體農民從互助組走向農業生產合作社的過渡形式。

1953年春,田家莊農業生產合作社開展整頓、鞏固、擴社活動。經社員大會民主評議決定同意2戶農民退社,同時吸收了另外4戶入社,規模變為18戶64人,經營土地180.6畝。為了解決開支大,少分紅的問題,根據生產需要,賣掉了3頭騾子,換回了2頭耕牛,減少了草料支出,降低了生產成本。同時,社里充分利用川地多,沙地少,又有藉河水灌溉的便利條件,進一步調整生產結構,改進耕作技術,安排副業組充分利用河邊沙地大規模的種植西瓜,按季節種植各種蔬菜,改善了社員的生活,增加了社里的經濟收入。糧食總產和畝產比上年增加8.2%和10.3%,全社會總收入比上年增長7.2%,社員收入平均達到750斤,比上年增長21.2%。農業生產合作社的優越性更加明顯,對本村沒有加入的農戶產生了很大的吸引力。試點成功后,田家莊農業生產合作社繼續擴社,全村有195戶入社,占總農戶的95%。

1953年秋,全區推廣田家莊合作社“定質、定量、定時、定工”的四定“包工制”,克服了有些社忙亂不出活現象,體現了多勞多得的分配制度,調動了全區廣大社員的積極性,使全區的農業生產合作社生產逐步走上正規。到1954年全區發展初級社61個,入社農戶1046戶,占總農戶的0.25%。這年年底,天水地委又決定以田家莊農業生產合作社為示范,在全區試辦七個初級社。1955年10月,天水地委召開一屆四次全委擴大會議,掀起了農業社會主義改造的高潮,全區共建初級社5612個,入社農戶237588戶,占農戶的51.7%。

(1952年甘肅省天水縣太京鄉田家莊農業生產合作社)

三

1956年1月,天水地委印發《對試辦高級社方面若干問題的意見》。3月,天水地委生產合作部召開座談會,研究高級社的試辦方法及步驟,提出了規劃意見,并批判了合作化運動中“小腳女人走路”和右傾保守思想。隨后,田家莊初級農業生產合作社通過擴社、合并太京鄉22個初級社組建成田家莊高級農業生產合作社,并命名為紅光集體農莊。

紅光集體農莊是田家莊農民共同發展農業生產自愿組成的社會主義集體經濟組織。它是農業生產合作社的高級形式,集體化程度高于初級農業生產合作社。社員的土地無代價轉為合作社集體所有,不計算土地報酬。牲畜、大型農具等主要生產資料,按照自愿互利原則,采取折價入社、由社分期付給價款的辦法,逐步轉為集體所有。全農莊有1635戶、7387人、牲畜1309頭,土地34736畝,對這些生產資料全社實行統一經營。農莊的社員以村為生產單位,統一集體勞動,收支統一核算,勞動產品統一分配。

從當初的互助組、初級社到高級社,原天水縣太京鄉田家莊通過合作化運動完成了農業的社會主義改造。

1957年,全區共建高級社4337個,入社農戶占總戶數的98.41%。至此,天水農村基本完成了農業的社會主義改造。

(1952年11月清水縣合作社聯合社成立合影) |