原標(biāo)題:天水齊壽山:《山海經(jīng)》上的魅影和西漢水文明之根

薄一波題寫(xiě)的齊壽山山門(mén)。

從西和仇池山上俯瞰西漢水。本報(bào)首席記者王文元攝

遠(yuǎn)眺齊壽山。

輝煌的日落。

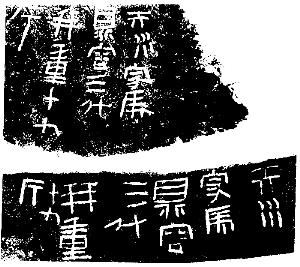

天水家馬鼎銘文揭示了齊壽山、西漢水和天水地名之間的聯(lián)系。

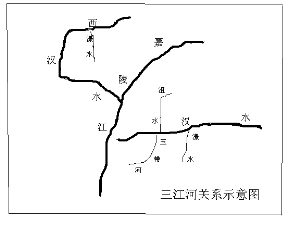

西漢水、嘉陵江和漢水之間的關(guān)系示意圖。

香火冷清的慧福寺。

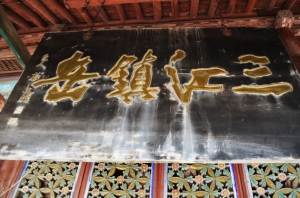

慧福寺三江鎮(zhèn)岳的牌匾。

齊壽山下的稍子坡村。

齊壽山上人工種植的林草。

齊壽山,古名壽丘、嶓冢山、崦嵫山、云臺(tái)山,位于天水市秦州區(qū)東南六十華里,系秦嶺迭山延脈,海拔1951米。山北之水入渭河系藉河流域,山南之水注入白家河匯入白水江,西麓為西漢水之源頭,橫跨兩大水系,是中華母親河黃河與長(zhǎng)江的分水嶺。因而盛傳著“齊壽山不大不小,壓著三江河垴”的民謠。

1 為什么崦嵫山現(xiàn)在改名成了齊壽山?“崦-嵫”的讀音好像更動(dòng)聽(tīng)些……

3月13日,我到天水、隴南采訪,本以為暫時(shí)可以擺脫沙塵給人身心帶來(lái)的不適,卻沒(méi)有想到它已經(jīng)侵?jǐn)_到這里。

錢(qián)家壩、娘娘壩、麻沿、江洛……昔日,從天水到隴南無(wú)數(shù)次的往返后,我記住了這一個(gè)個(gè)小小的地名,青山隱隱,綠水迢迢,多么愉快的行程啊,并且每一次路過(guò),都和它們有著重逢的親切和喜悅。但這次卻有著不同,柳枝上萌動(dòng)的一點(diǎn)綠意似乎被飛沙啄食干凈了,桃樹(shù)上那些凝結(jié)的花蕾,怕是在瑟瑟發(fā)抖吧?

我去的目的地是一座山,它叫齊壽山,但它有一個(gè)名氣更大的名字——崦嵫山。

在天水市,和考察秦嶺轟動(dòng)文壇的作家王若冰見(jiàn)面時(shí),他多次說(shuō)到身為隴南人,就應(yīng)該去崦嵫山去拜山。當(dāng)時(shí)他提到崦嵫山,我很吃驚,這個(gè)山名很早之前我就知道。

曾經(jīng)在網(wǎng)上,通宵達(dá)旦地追一本《山海經(jīng)密碼》的玄幻小說(shuō),這本書(shū)是作者依據(jù)中國(guó)最古老的經(jīng)典《山海經(jīng)》寫(xiě)成,再現(xiàn)了上古時(shí)代的地理及人文風(fēng)俗。

按圖索驥,我也買(mǎi)了一本《山海經(jīng)》翻看。據(jù)說(shuō)我們現(xiàn)在能看到這本想象力是天馬行空的古籍,全拜秦始皇的剎那間的心慈手軟,他焚書(shū)時(shí),也被《山海經(jīng)》迷住了,沒(méi)舍得燒掉。

回到蘭州后,我找見(jiàn)了那本《山海經(jīng)》,查到里面與崦嵫山有關(guān)的文字:“(鳥(niǎo)鼠同穴山)西南三百六十里,曰崦嵫之山。其上多丹木,其葉如轂,其實(shí)大如瓜,赤符而黑理,食之已癉,可以御火。其陽(yáng)多龜,其陰多玉。苕水出焉,而西流注于海,其中多砥礪。有獸焉,其狀如鸮而人面,蜼身犬尾,其名自號(hào)也,見(jiàn)則其邑大旱”。

翻譯成白話文,是這么說(shuō)的:鳥(niǎo)鼠同穴山向西南三百六十里的地方,叫做崦嵫山。山上多產(chǎn)丹木樹(shù),它的葉子很像楮樹(shù),果實(shí)卻大如西瓜,皮是紅色的,果肉里是黑色的,吃了這種樹(shù)的果實(shí),可以治療癉病,還可防御火災(zāi)。山向陽(yáng)的南坡多產(chǎn)龜,背陰的北坡多產(chǎn)美玉。苕水發(fā)源于喧座山,向西流入大海,水中生長(zhǎng)著很多砥礪(磨刀石)。孰湖生活在崦嵫山中,馬身鳥(niǎo)翅,人面蛇尾,把人抱起來(lái)是它的愛(ài)好。山中還生長(zhǎng)著一種形體像鸮的鳥(niǎo),人臉蜼身狗尾,名字就是它嚎叫的聲音。它出現(xiàn)的地方就會(huì)大旱。

鳥(niǎo)鼠山就在甘肅的渭源,我已經(jīng)多次去過(guò)了,按《山海經(jīng)》所記載的方位,崦嵫山落腳在天水附近,那完全是有可能的。

按照王若冰的提示,過(guò)了一個(gè)叫稍子坡的小山村,拐過(guò)一道山梁,在路邊,我們看到一個(gè)牌坊狀的山門(mén),上邊有薄一波書(shū)寫(xiě)的“軒轅故里齊壽山”的鎏金大字。我向同行的天水學(xué)者毛惠民提出了第一個(gè)問(wèn)題,為什么崦嵫山現(xiàn)在改名成了齊壽山?“崦-嵫”的讀音似乎更悅耳動(dòng)聽(tīng)些。

毛惠民說(shuō),齊壽山還有個(gè)名字叫壽丘,史載是軒轅黃帝的誕生地,因?yàn)檫@兒也是唐高祖李淵的祖塋地,所以李氏皇帝取“與天齊壽之意”把崦嵫山的名字改稱(chēng)為齊壽山。我們前面看到的村名“稍子坡”,原稱(chēng)“燒紙坡”,曾經(jīng)是李氏族人祭祀祖先的場(chǎng)所。

穿過(guò)山門(mén),上山,已是下午2時(shí),沙塵中的一輪白日,沒(méi)有堂皇,只有蒼涼。周?chē)娜荷皆谏硥m中,隱約只能看到幾道折線。

山間公路沿著山腰向右伸延。也許是不忍看我們一途落寞,山坡之上的大片冬小麥綠油油的煞是喜人,像是一位丹青妙手著意在畫(huà)板上涂抹出來(lái)的色彩讓我們眼前一亮。

再次分路,我們想都沒(méi)想,就駛向左手方的水泥路面的山路,它周邊的植被越來(lái)越繁茂,灌木叢里上的綠意星星點(diǎn)點(diǎn)地在視線里跳躍,而在被松柏包裹的山頂,我們看到了一兩重屋檐,切合了“深山藏古寺”的意境。

2 “慧福寺”冷清地矗立在那里。它是古建筑,還是仿古建筑?

七八分鐘后,采訪車(chē)就駛到了齊壽山山頂,我沒(méi)有看到奇跡的植物丹木,沒(méi)有親近到溫潤(rùn)的古玉,自然也沒(méi)有聽(tīng)到“蜼身狗尾”的怪鳥(niǎo)嚇人的叫聲。寺坐東朝西,只有一座經(jīng)歷了風(fēng)雨、褪去了華彩的寺院——“慧福寺”冷清地矗立在那里。我的問(wèn)題又來(lái)了,慧福寺是古建筑,還是仿古建筑?

毛惠民解釋說(shuō),眼前的這座寺院是1989年才重建的仿古建筑,但它的歷史卻是相當(dāng)漫長(zhǎng)。按照《秦州縣志》的記載:慧福寺最早修建于北魏登國(guó)元年(公元386年),后歷盡滄桑,近代建于民國(guó)二十八年,原本殘缺不全的寺廟經(jīng)在上世紀(jì)六七十年代全毀。為弘揚(yáng)和保護(hù)歷史文化遺產(chǎn),后來(lái)又重建了。

寺院是新修,但幾重院落下來(lái)的觀瞻,卻讓人可以想像它往昔的格局:門(mén)樓高約十米,左為鐘樓,右是鼓樓,兩邊樓上,八卦懸頂,四角翹起,相互對(duì)稱(chēng),山門(mén)兩柱,描龍繡鳳,彩繪金飾,橫跨在兩門(mén)樓中間。

踏階而入,來(lái)到西殿,進(jìn)深兩間三椽,殿內(nèi)正面塑有開(kāi)口常笑、大肚能容的彌勒佛祖,背面站立玉貌金甲的護(hù)法韋陀。

從西殿穿過(guò)塔爐四立的庭院,便來(lái)到正殿,它坐東面西,面闊三間,通高七米單檐歇屋頂,上布灰筒板瓦,正脊兩端各安一條龍吻,二龍怒目卷尾,張口吞脊,活龍活現(xiàn)。

這時(shí),毛惠民的腳步卻停了下來(lái),因?yàn)樯瞄L(zhǎng)書(shū)法的他看到了正殿大門(mén)上懸掛的一塊大木匾,上書(shū)“三江鎮(zhèn)岳”四字。他對(duì)這四個(gè)“字大如斗”的字評(píng)價(jià)是結(jié)構(gòu)用筆在隸楷之間,既有隸書(shū)筆力剛勁、造型峻峭、風(fēng)格質(zhì)樸、運(yùn)腕有力的特點(diǎn),又有楷書(shū)蒼老凝重、縱橫敏秀、剛?cè)缜F、艷若春云的氣質(zhì),墨入板內(nèi),翩若驚鴻,宛似游龍,體勢(shì)連綿飛動(dòng),筆意奔放熱烈。

據(jù)說(shuō)寺內(nèi)藏有古佛四尊:一尊為唐代“指天指地”銅佛像,一尊為西魏時(shí)期石雕佛像,一尊為明代的佛像,一尊為清代的佛像,均有較高的歷史價(jià)值和文物價(jià)值,此行可惜沒(méi)有見(jiàn)到。

在寺院的石階上,我看到鐫刻的“嶓冢島浪”小字,這顯然是說(shuō)站在齊壽山頂,就如同登頂處孤島,可以看到四周的山巒像波浪般起伏不定,毛惠民說(shuō),其動(dòng)靜之間所蘊(yùn)藏的審美趣味足可與“麥積煙雨”等量而觀。

除了“嶓冢島浪”之外,“崦嵫日落”的景像也贏得歷代文人騷客詠嘆不已。

屈原的詩(shī)句:“吾令羲河弭節(jié)兮,望崦嵫而勿迫”;《史記》中有“日出東南隅,日落崦嵫山”的描寫(xiě),都可以看出由于古人對(duì)崦嵫山是近乎膜拜的程度,他們對(duì)地理認(rèn)識(shí)有限,加之交通工具落后,就以為崦嵫山是日落入處之山,所以自古以來(lái)崦嵫日落也為時(shí)人所重。想想看:每當(dāng)日薄西天,彩霞映天時(shí),放眼望去,落日斜掛于山巔之上,在晚霞的映襯下慢慢下沉,猶如火球入海,彤云燃燒;仿佛佳麗出閨,紅紗遮面。最后夕陽(yáng)如蠶吞桑葉般徐徐落于崦嵫山下,茫茫天際變成了五彩繽紛的世界……

難怪看到的人會(huì)生出天地?zé)o窮,人生須臾的感慨。

3 需要多大的人工和耐心,才能讓這樣一座山嶺重新披上綠裝?

齊壽山海拔只有1951米,在雄偉的秦嶺山系中,既沒(méi)有參天的古木,也沒(méi)有險(xiǎn)峻的峰巒,但它在人文層面的價(jià)值與諸多名山相比,不遑多讓。

自古以來(lái),《緯書(shū)》、《山海經(jīng)》、《尚書(shū)、禹貢》、《水經(jīng)注》和近代的《甘肅通志》、《天水縣志》、《秦州志》等史志都有記載。不僅留下東漢人班固、鄭玄、桑欽及北魏地理學(xué)家酈道元等著名學(xué)者的足跡,也留下了清人胡纘宗等多位名人的翰墨。

再讀讀這樣的詩(shī)句: “瀼瀼天水,江河攸同。羲臺(tái)洪露,軒谷流虹。有禾千畝,種秸芃芃。堯天春雨,舜日南風(fēng)。”(明·胡纘宗);“軒轅邱外月蒼蒼,天水湖邊芳草香。此地關(guān)河連隴蜀,誰(shuí)言風(fēng)俗雜氐羌。”(清·王熙)

王若冰當(dāng)年考察大秦嶺,就是從崦嵫山出發(fā)的,他在書(shū)中這樣描寫(xiě)他在崦嵫山上的感觸:“崦嵫山被更加高峻的山嶺淹沒(méi)的那一刻,我的意識(shí)里涌現(xiàn)出的,是矗立在秦嶺上面的一座又一座充滿雄性力量的高山峻嶺。順著這奔騰如巨浪的山嶺一路望過(guò)去,我看見(jiàn)了藍(lán)田、仰韶、大地灣、半坡村,看見(jiàn)了秦漢、盛唐、荊楚、巴蜀,我還看見(jiàn)了伏羲、女?huà)z、神農(nóng)、炎帝、黃帝、堯、舜、禹、老子……”

在齊壽山上,毛惠民向我指點(diǎn)了齊壽山自然風(fēng)光的諸多妙處,比如北坡有一山嶺,峰聳仞立,名葩佳卉,百鳥(niǎo)啁啾,奇峰競(jìng)秀。相傳八仙之一的韓湘子在山嶺迎著清風(fēng)吹簫,簫聲宛轉(zhuǎn)悠揚(yáng),引來(lái)了彩霞中的鳳凰,吹簫引鳳的佳話流傳至今,故名鳳凰嶺。

在齊壽山南邊有一崖,叫落蟒崖。相傳龍宮三太子為救天下蒼生,用瑤池之水普降甘霖,觸犯了天條,他被削去鱗甲、砍掉龍角后變成了一條白蟒,被天兵天將用廣成子的翻天印打落到齊壽山南邊的懸崖上,人們?yōu)榱藨涯钏?稱(chēng)此崖為落蟒崖。

而齊壽山北麓有一山峰,昂似蒼穹,秀峰突起,壁立千仞,兩肋之間,下挹雙流,形如巨龜。相傳唐僧玄奘夜阻天水,千年巨龜馱渡托佛的神話就發(fā)生在這里,因老龜負(fù)氣將唐僧師徒連人帶經(jīng)拋于水中,觸犯佛法,如來(lái)佛祖命護(hù)法金剛將老龜壓到岳鎮(zhèn)三江的嶓冢山(齊壽山)下,以示嚴(yán)懲,故此峰為龜峰。

這些飽含普通百姓愛(ài)與憎的民間故事讓人不由得會(huì)心一笑。

盡管齊壽山滿山都覆蓋著茂密的林草,但明顯都為人工種植。需要多大的人工和耐心才能讓這樣一座山嶺重新披上綠裝?

來(lái)自齊壽鄉(xiāng)政府的一組數(shù)字讓人感到震撼:全鄉(xiāng)累計(jì)退耕還林面積達(dá)到4526.5畝,荒山造林面積14893畝,使全鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境和自然環(huán)境不斷優(yōu)化,境內(nèi)的齊壽山是國(guó)家長(zhǎng)防林重點(diǎn)保護(hù)單位,以落葉松、黃松、油松為主的生態(tài)林面積達(dá)到14000畝,而人們只在古籍中索隱探微的名山終于俏生生地站在游人跟前,成了“風(fēng)景秀麗,氣候宜人,是發(fā)展生態(tài)旅游和休閑觀光的理想景區(qū)”。

山綠了,局地的氣候也變好了,連帶著那附近的居民也常沾光。2005年多雨,然三四月份也一如往常的干旱,老鄉(xiāng)們都渴盼著金貴如油的春雨來(lái)澆灌莊稼,可連一朵云彩也沒(méi)有的晴空卻往往讓他們失望。據(jù)說(shuō),齊壽山附近曾在三四月間降過(guò)一場(chǎng)雨,聽(tīng)人講那場(chǎng)雨只落在齊壽山環(huán)山周?chē)煌獬鑫謇锏牡胤剑l(xiāng)民們說(shuō)這是神靈庇佑,要不怎么僅給齊壽山周?chē)掠甓渌胤讲幌拢康还苷娴氖巧耢`庇佑,還是因?yàn)橹矘?shù)造林維持了生態(tài)平衡才使得風(fēng)調(diào)雨順,人們除了對(duì)齊壽山景色的向往之外,更增加了敬重之情和愛(ài)護(hù)之心。

4 齊壽山就是對(duì)中華文明史有重大貢獻(xiàn)的西漢水文化之根

有了如此郁郁蔥蔥的水源涵養(yǎng)林,作為西漢水發(fā)源地的齊壽山更加增加了我們探查的興趣。短暫的采訪時(shí)間內(nèi),在山間,我們并未發(fā)現(xiàn)有流水的痕跡,但我知道,它們一定在某處匯集,擴(kuò)散,最終奔涌而出,讓西漢水最終滋潤(rùn)了天水隴南的諸多山地。此時(shí),我又想到慧福寺的那塊題寫(xiě)著“岳鎮(zhèn)三江”的木匾。它是不是在詮釋西漢水、嘉陵江和漢水在中國(guó)古代歷史和地理典籍中,這三條江河“扯不清,理還亂”的親密關(guān)系?

西漢水,原為長(zhǎng)江支流,發(fā)源于甘肅省天水市西秦嶺的仁壽山,流經(jīng)甘肅東部的天水、禮縣,蜿蜒穿貫隴山。后來(lái),西漢水改道,才成為了嘉陵江的源頭之一。《甘肅省志》(1998年版)第二十三卷水利志記載:“西漢水,在地質(zhì)年代曾是漢江源頭,后來(lái)由于四川盆地水系溯源侵蝕,切開(kāi)西漢水與川水的分水嶺,將漢江上游的西漢水襲奪為嘉陵江上游。”《辭海》也說(shuō):“漾水,古水名。古人說(shuō),以西漢水為漢水之源。”

據(jù)史載,今日的漢水與古時(shí)的西漢水曾在陽(yáng)平關(guān)相連。六朝時(shí)遭地震,東西二漢始隔絕不通。故《漢書(shū)》以西漢水某一支流為漾水。《水經(jīng)》以西漢水上源為漾水。也就是說(shuō),今天我們所說(shuō)的漢水流域與古時(shí)的西漢水本是一脈相承。無(wú)論是從地質(zhì)學(xué)意義,還是文化意義上講,都應(yīng)該同處一個(gè)大的漢水流域范疇。

西漢水自齊壽山發(fā)源后,自東北向西南流經(jīng)天水、禮縣、西和三縣,最后匯入嘉陵江。干流總長(zhǎng)177.2千米。西漢水上游河段沿途容納了五條常年河和一條季節(jié)河,它們既為干流提供了豐沛的水源,又是溝通南北的天然通道,也孕育了厚重的歷史文化。

2004年,北京大學(xué)、國(guó)家博物館、西北大學(xué)、甘肅考古所、陜西考古所5家聯(lián)合考古隊(duì)又對(duì)西漢水上游地段的山山峁峁、溝溝川川進(jìn)行了考古調(diào)查。他們發(fā)現(xiàn)西漢水上游的98處遺址包含了各個(gè)時(shí)代的文化。其中,仰韶時(shí)代文化遺址61處,龍山時(shí)代文化遺址51處,周秦時(shí)代文化遺址37處,寺洼時(shí)代文化遺址25處,常山時(shí)代文化遺址18處等。

考古發(fā)現(xiàn)證實(shí),距今約6000多年前,中國(guó)的先民們就已在這里繁衍生息,并創(chuàng)造了豐富多彩的文化。史料記載可追溯到夏代。大禹“冢導(dǎo)漾”,疏導(dǎo)的就是流經(jīng)禮縣的西漢水。其流域內(nèi)人文文化、地域文化濃厚。先秦從戍邊、養(yǎng)馬、授封,到壯大、富強(qiáng)、發(fā)達(dá),再到遷都、東進(jìn)、稱(chēng)雄,最后由秦始皇統(tǒng)一全國(guó),建立了第一封建大帝國(guó),西漢水功不可沒(méi)。因此,將西漢水上游流域稱(chēng)為“秦人的發(fā)祥地,秦文化的淵源,秦人最后統(tǒng)一全國(guó)的搖籃”一點(diǎn)也不為過(guò);三國(guó)時(shí),諸葛亮“六出祁山”成就了他“鞠躬盡瘁,死而后已”的美名,更與西漢水密不可分。

同時(shí),各時(shí)代文化竟然交錯(cuò)分布,序列如此完整,內(nèi)涵如此豐富,讓人們更加認(rèn)識(shí)到,齊壽山就是對(duì)中華文明史有重大貢獻(xiàn)的西漢水文化之根。

(本報(bào)圖片除署名外均為記者所攝)