科學防治北山地質滑坡災害 全力維護群眾生命財產安全

——秦州區城區北山災害綜合治理項目建設掃描

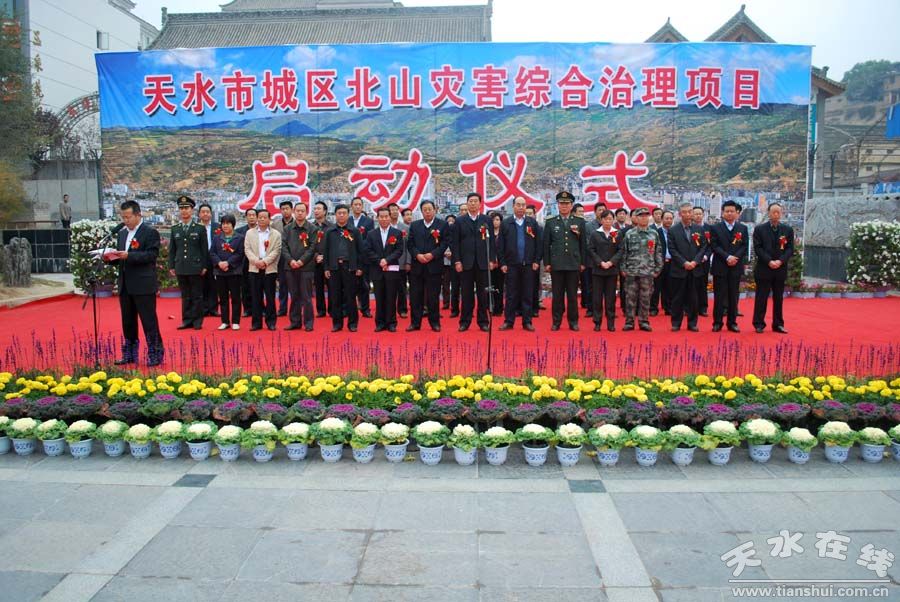

秦州區城區北山災害綜合治理項目于2009年10月30日正式啟動。該項目主要是對北山地質滑坡災害區域從避讓搬遷、治理災害、恢復生態、整合景點、建設完善基礎設施等方面進行綜合治理,徹底消除困擾北山區域群眾多年的災害隱患,極大地改善群眾生產生活條件,保障人民群眾生命財產安全,最大限度地減少滑坡災害對公眾造成的損失,結合災害治理,趨利避害,有效整合項目區域人文、旅游、景觀等各種資源,打造北山生態公園,帶動旅游及相關產業發展,改善人居生態環境,共建和諧宜居城市,促進人與自然和諧發展。

考察論證,夯實項目建設基礎

近年來,市區黨委、政府為啟動北山災害綜合治理項目前期做了大量卓有成效的工作。據記載,1992年至2003年期間,北山老滑坡區域曾3次發生嚴重地質滑坡災害,市、區政府累計投資1000多萬元,對椒樹灣、泰山廟、王家半坡和張家窯重點滑坡群實施了應急治理工程,采取刷方減載,設置肋板墻、小型抗滑樁及重力式擋土墻等措施,有效減緩了滑坡變形速度的加劇;2003年10月,秦州區委托中鐵西北科學研究院組織相關專家對滑坡區域實地勘察,編制了《天水市秦州區北山演法寺至泰山廟滑坡群治理工程可行性研究報告》,專家評審認定該區域具有老滑坡復活跡象。經地表位移監測點監測數據表明,滑坡體位移量平均每天2mm,滑動現象最突出時,最大可達20mm。特別是受“5·12”特大地震波及,該區域地質災害進一步加劇,災害區域內500余戶住戶、5家企事業單位房屋、圍墻不同程度受損,12處崖體塌方裂縫,災害隱患已經非常突出,滑坡的治理已經到了刻不容緩的地步。經過多次反復調研論證,市、區兩級政府開始籌劃對北山滑坡地質災害進行綜合治理。

調查摸底,提供政策制定依據

今年以來,秦州區多次召開北山災害綜合治理項目建設指揮部成員單位會議,專題研究部署調查摸底工作,從相關鄉鎮、街道辦事處,建設、監察、國土、房管、司法部門抽調59人,分6個調查工作組分赴村組、社區、單位開展調查摸底工作。區政府發布了通告提前向北山災害危險區域住戶和單位告知了調查摸底的有關事項。為了確保調查摸底質量,指揮部辦公室和區監察局結合調查摸底工作實際,制定出臺了《調查摸底工作人員紀律監督辦法》。截止4月19日,指揮部辦公室共張貼和發放通告1500余張,累計發放各種宣傳資料20000多份,接受群眾咨詢330多人次,入戶調查1181戶,丈量建筑面積144597.93平方米。這些調查數據資料必將為依法、科學、準確、合理地制定災害避讓搬遷安置政策及辦法提供重要依據和科學參考。

預防為主,實施災害避讓搬遷

為了防治地質災害,避免和減輕地質災害造成的損失,維護人民生命和財產安全,依據國務院《地質災害防治條例》有關規定,市、區兩級政府決定對北山地質災害危險區采取搬遷避讓,對災害區域內的住戶、企事業單位實施災害避讓搬遷,拆除超負荷建筑物,減輕滑坡體承載力,堅持“預防為主,避讓與治理相結合,重點治理與群測群防相結合”的方針,把防治北山地質滑坡災害與工程建設、資源利用、環境保護相結合,統籌兼顧,因地制宜,科學規劃,逐步實施。按照“政府主導、政策引路、分類安置、先建后搬、一次到位”的避讓搬遷思路,由政府牽頭,各相關部門具體組織、協調、實施災害避讓搬遷,通過制訂合理的政策,對北山區域機關、企事業單位、居民、村民根據不同情況、不同性質進行分類安置,始終做到“親情搬遷、文明搬遷、陽光搬遷、和諧搬遷”,確保建設項目順利進行。

科學防治,全面開展災害治理

該區按照《天水市城市規劃委員會第十二次全體會議紀要》精神,堅持“科學規劃,搬遷避讓,綜合治理,分期實施”的原則,委托有關部門編制了項目規劃,工程治理范圍東起玉泉鎮閆家河村,西至玉泉鎮張家窯村,計劃分三期實施:一期東起泰山廟,西至演法寺;二期東起七里墩,西至羅玉河兩岸;三期東起玉泉鎮閆家河村,西至七里墩。北山災害綜合治理一期工程東西長1.8公里,南北寬約0.2—0.5公里,占地面積611558平方米。該區始終堅持以綠色、生態、環保為理念,主要對滑坡災害區刷方減載,設置抗滑樁,砌筑擋土墻,穩固山體,修建災害區排洪排水設施,增加綠化植被,防止水土流失,實現“山、水、林、路、景”綜合治理。

趨利避害,打造北山生態公園

為了科學、合理、有效利用土地資源,計劃在地質滑坡災害治理后,結合區域現狀,建設一處集人文、旅游、健身、休閑為一體的北山開放式公園。為此,該區委托天水市城鄉規劃設計院規劃編制北山公園規劃設計方案,主要從區域位置及規劃范圍、項目背景、項目認識、現狀條件分析、優劣勢分析、功能定位與建設目標七個方面進行設計,北山公園規劃初步構思為“兩區、三心、三帶”,“兩區”即文化旅游區、休閑健身區;“三心”即文化旅游中心、旅游服務中心、綜合服務中心;“三帶”即綜合服務帶、生態治理帶、景觀休閑帶。天水市城鄉規劃設計院正在作進一步修改和完善,再次提交專家評審論證后,向社會公開征求意見。爭取讓修改后的《北山公園規劃設計方案》更加突出特色,更加體現主題,更加符合實際,更加完美無瑕。

優化環境,再塑隴上江南新貌

該區城區北山災害綜合治理項目是市委、市政府確定的城市重點建設項目,也是加快城區“西擴北延,南拓北展”發展步伐,建設生態文明天水,著力保障和持續改善民生的重要舉措。通過實施秦州區城區北山災害綜合治理項目,切實達到五大預期效果:一是讓北山的“害”變“利”。通過整合項目資源,整合項目資金,達到滑坡災害徹底消除;二是讓北山的“路”更“好”,通過改善基礎設施條件,使北山區域道路網絡健全、四通八達;三是讓北山的“山”更“綠”。通過實施植樹造林、增加綠化植被,打造天然氧吧,把北山建設成為天水市民休閑娛樂的后花園;四是讓北山的“景”更“美”。通過有效整合玉泉觀、演法寺、泰山廟等景區文化和景觀資源,打造新型旅游景區;五是讓北山的“人”更“富”。通過建設北山開放式公園,引導群眾發展農家樂旅游服務等相關產業,解決剩余閑散勞動力就業,促進北山周邊群眾致富。同時,通過項目實施,深入推進全區“三城聯創”工作有力、有序、有效開展,還將進一步完善城市功能,改善城市形象,提升城市品位,實現經濟、社會和生態三大效益,推動全區經濟和社會各項事業跨越式科學發展。