近年來,白沙鎮堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真學習貫徹落實黨的二十大精神,積極探索多元化鄉村發展模式,以“富、康、穩、和、安、美”為著力點,建設宜居宜業和美鄉村,擦亮“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”的鄉村振興幸福底色。

黨建引領產業發展促進農民“富”。圍繞產業振興、群眾增收這一目標,推廣“黨建+合作社+農戶”的產業發展模式,堅持擴規增量、塑特塑優,縱深推進特色產業發展。今年以來,依托農業項目規模化種植萬壽菊、蠶豆、金銀花等特色產業,并按照“一村一品”的要求,自主發展半夏等中藥材,辣椒、蒜苗、西紅柿等綠色蔬菜,黑、白木耳、香菇、食葵、圣女果等特色優勢產業,不斷發展壯大村級集體經濟,充分發揮產業聯農帶農機制,由村黨支部引領,合作社組織,農戶參與,通過吸納務工、帶動農戶分紅等方式,與農戶和村集體經濟組織建立緊密的利益聯結機制,帶動村集體和農戶共同致富,實現了村集體與農戶“雙增收”的目標。

文旅康養多元聯動促進農民“康”。以打造“文旅康養小鎮”和“鄉村旅游示范村”為目標定位,深入挖掘溫泉村獨特的地理條件和生態資源優勢,以“山、水、林、田、村”原鄉山水田園為本底,以鄉村振興為引領,以溫泉村旅游示范村建設為重點,努力打造旅游與文化品牌。在保留“鄉土味、鄉情味、鄉韻味、鄉愁味”的基礎上,創新“鄉村+民宿”“鄉村+體驗式”模式,通過“微改造、精提升”的方式,補齊休閑健身、文化娛樂、衛生、鄉村集市、公共廁所、停車場等公共服務設施短板,重點實施“一廊、一心、三區”的項目體系,建設鄉村綜合服務中心、民俗美食街1條、提升改造精品農家樂5家,高原夏菜農業園1處,生態停車場1處,打造旅游打卡拍照景觀2處,排洪渠以及排污管網等水系工程已完工。結合縣委、縣政府康養及大健康產業發展思路,打造“康生源”品牌養生茶,依托農家樂開發農家養生菜系,推動文化、旅游、健康、養生多元聯動,逐步實現文旅康養融合發展。

提升社會保障服務促進農民“穩”。堅持以人民為中心的發展思想,以滿足人民日益增長的美好生活需要為目標,全面提升社會保障、衛生事業、群眾就業、政務服務能力和水平。全面落實新農合、大病醫療救助和農村低保、社會保險、五保供養惠農政策,加大對困難人員和困難家庭的救助,加強對低收入人群的扶持。不斷完善村衛生室建設和管理,提高村級醫療服務水平,落實家庭醫生上門簽約服務,做好老年人群的免費體檢服務,提供合作醫療和醫療救助便民服務。協調有關部門組織專場招聘會,全力做好勞動力有組織輸轉,加大勞動力技能培訓,積極落實交通補助政策,切實解決就業難題,實現穩定就業。今年共舉辦專場招聘會1場次,跨站就業技能培訓4期205人,組織輸轉勞動力5489人,為1279人落實交通補貼。全面推廣“一網通辦”“全程網辦”,通過甘肅政務服務網和“甘快辦”APP等政務服務移動端,不斷延伸服務觸角,打通政務服務“最后一公里”,為群眾提供方便、快捷、高效辦事服務。

文明實踐培育新風促進農村“和”。聚焦文化振興,著眼全國文明城市創建以及文明村鎮創建目標,以新時代文明實踐所(站)為抓手,積極培育和踐行社會主義核心價值觀,深入推動移風易俗,不斷培育形成文明新風。建立文明實踐“五化”工作機制推動文明實踐活動常態化,運用志愿者積分回饋激勵機制調動志愿者積極性,推動志愿服務常態化,用好“一約四會”機制,引導村民自覺遵守村規民約,有效約束村民的不良行為;廣泛開展群眾性評選活動,大力推動文明村鎮創建,選樹典型,示范帶動,充分發揮道德“紅黑榜”的正向激勵和反向約束作用,促進村民文明生活習慣的養成。打造接地氣的“村民之家”“民事直說”“孝老愛親故事會”等文明實踐品牌和“六個一”志愿服務、“春風騎士團”“五個零便民服務”以及“孝老愛親”志愿服務等特色服務項目,圍繞“五大核心內容”,開展豐富多彩的文明實踐活動,從思想、行為、生活習慣上培育新風,全面提升鄉村文明程度促進農村和諧。

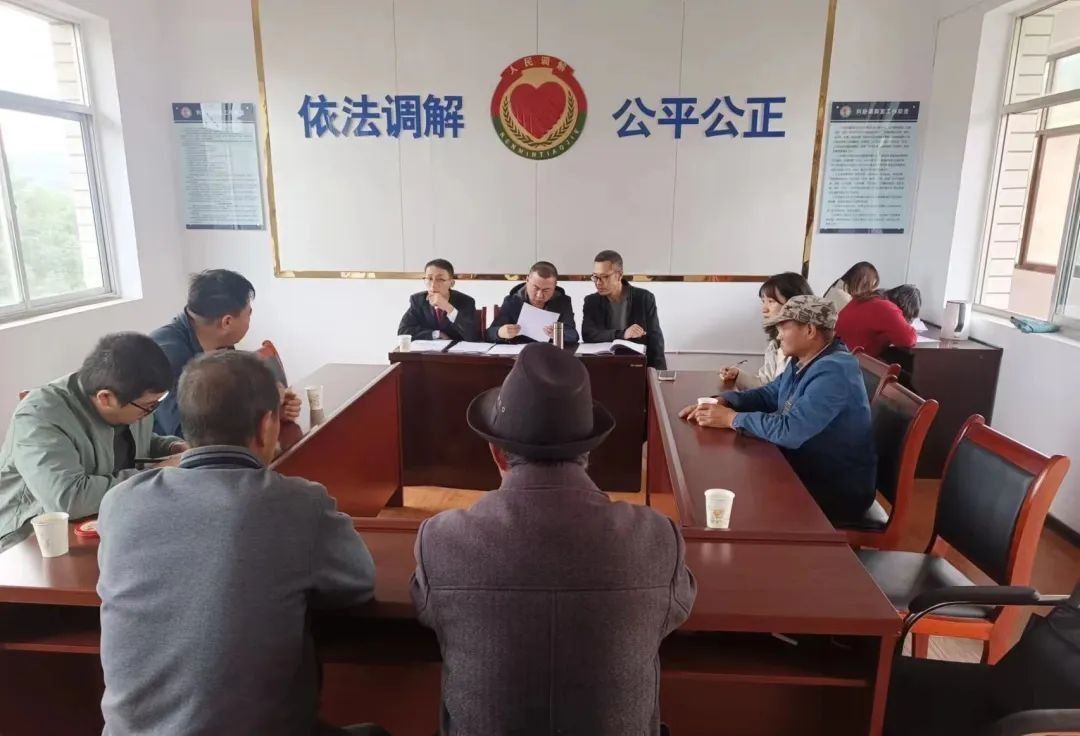

創新社會治理模式促進農村“安”。以主動創穩行動為牽引,不斷完善“一站式”矛盾糾紛多元化解工作機制,奮力打造具有白沙特色、務實管用的基層社會治理新模式,推行科級領導下訪接訪和綜治中心工作人員坐班機制,常態化開展信訪接待、矛盾糾紛化解、法律援助、心理服務,為群眾提供一站式、精細化、全方位的服務管理,拓寬群眾信訪渠道,讓群眾“只進一扇門,事情全辦清”。推行網格精細化服務管理模式,網格員常態化開展“白天巡查、夜間巡更”,實現人在格中走、事在格中辦、服務群眾零距離。把人民調解、行政調解和司法調解有機聯系起來,推行綜合運用組織、法律、行政、民間等調處手段,“定期排查、重要節點及重大活動重點排查、敏感時期超前排查、共性問題聯合排查、突出問題專項排查”工作機制,創新“聽、勸、調”矛盾糾紛化解機制,做到“小事不出組、大事不出村、矛盾不出鎮”。通過“雪亮工程”形成全域一體化治安管理防控體系,實現視頻監控鎮村全覆蓋、全程可控、全網共視,達到各類事件隱患第一時間發現、第一時間通知、第一時間處置,有力促進平安鄉村建設。

人居環境集中整治促進農村“美”。堅持生態優先,聚焦“美麗塑形”,嚴格落實環境衛生“門前三包”責任制、“巷長制”村莊巷道管護機制、垃圾分類機制,完善衛生廁所管護機制,提升人居環境整治成效。連日來,緊盯農村人居環境凈化、美化、綠化、規范化、常態化的“五化”目標,扎實開展農村人居環境“清垃圾、清庭院、清田園、清亂堆亂放”集中整治行動,組織干部群眾及志愿者全面清理了鎮域內房前屋后、背街小巷、公共死角的陳年垃圾和散在性垃圾,確保了村容干凈整潔;清除廢棄房屋棚舍、畜禽圈舍、庭院內秸稈柴草,室內外、廁所、院落、院墻、欄桿以及大門衛生,做到院落規整清潔;清理道路邊溝、村內水渠、水溝內的雜草、垃圾、淤泥和漂浮物,保障河道溝渠清潔;全面清收和分類處理農藥瓶、化肥袋等各種農用生產廢棄物和廢舊農膜等農業生產垃圾,同時推動秸稈還田,防止面源污染;清除街巷及道路兩旁的泥土垃圾、平整砂石路面、整治路面亂堆亂放,污水亂排,整治村內生產資料、柴草、農機具、建筑材料等亂堆亂放現象,引導群眾堆放至“兩點三場”,通過“六清”行動細梳人居環境“妝容”,進一步擦亮和美鄉村底色。(清水融媒信息員 何婷婷)

(新聞來源:清水縣融媒體中心 轉載:李俊鋒) |