清水縣“十一五”經濟社會發展回顧(農業篇

清水縣“十一五”農業農村發展成就顯著

“十一五”以來,清水縣農業農村工作堅持以黨的十七大精神為指導,深入貫徹落實科學發展觀,緊緊圍繞“強基礎、調結構、興產業、扶龍頭、抓改革、促增收”這一主題,堅持“走產業路、念畜禽經、打果品牌、發勞務財、建科技園、富全縣民”的發展思路,以調整農業產業結構為主線,以增加農民收入為目標,以新農村建設為總抓手,不斷加強農業基礎設施建設,大力發展現代農業,加快推進“南部開發、西部崛起、中部率先、東部培育、北部提升”五大區域建設步伐,做大做強“林果、畜牧、經作、勞務”四大主導產業,加快農業產業化進程,促使全縣農業農村各項工作取得了顯著成就。

糧食產量逐年提高。全縣狠抓以小麥、玉米、馬鈴薯等作物為主的糧食生產,使全縣糧食播種面積每年穩定在68萬畝左右,良種覆蓋率提高到98%以上,糧食總產量從2006的1.019億公斤提高到2009年的1.459億公斤,增加了0.44億公斤。

農村經濟穩步增長。“十一五”期間,隨著國家一系列強農惠農政策的相繼實施和西部大開發的深入推進,全縣農業投入主要是公共財政方面的投入不斷增加,先后組織實施了農業產業化“6431”富民工程、整流域綜合治理、農業綜合開發、土地整理、安全飲水、農村道路、沼氣、梯田、新農村建設等一批重大項目,改善了農業生產條件,農業綜合生產能力進一步提高。至2009年底,全縣農業總產值達到5.97億元,較2005年的5.55億元增加0.42億元,增長7.6%。累計發展以核桃、蘋果為主的干鮮果基地41.6萬畝。全縣畜禽飼養量達259.2萬頭(匹、只),其中:牛飼養量10.56萬頭,豬飼養量39.72萬頭,羊飼養量9.86萬只,雞飼養量194.67萬只。出欄各類商品畜禽104.22萬頭(匹、只),肉類總產量2.67萬噸,蛋產量2.24萬噸,奶產量0.076萬噸。累計建成養殖小區73個,發展規模養殖場154個,養殖專業村99個,規模養殖戶12861戶,規模飼養量達143萬頭(匹、只),畜牧龍頭企業累計達到11個。全縣蔬菜種植面積每年穩定在10萬畝左右,中藥材種植面積穩定在5萬畝左右,其中半夏每年種植1萬畝以上。按新的貧困標準1196元測算,至2010年底,貧困人口將下降到5.96萬人,貧困面由26.13%下降到20%。

農業產業基地進一步發展壯大。按照多元化發展、專業化生產、區域化布局、規模化經營的要求,和“干鮮果并舉、川區蔬菜、山地種薯、適地新特優”的種植布局以及“東南養牛、西北養豬、全縣養雞、適度養羊”的養殖布局,大力發展以核桃、蘋果為主的林果業、以養牛、豬、雞為主的畜牧業,以蔬菜、中藥材為主的經作業和有組織培訓輸轉為主的勞務業四大主導產業。在區域布局上形成了以郭川、遠門兩鄉為中心,輻射中西部的蘋果生產基地;以隴東、草川兩鄉為中心,輻射東南部的優質核桃生產基地;以秦亭、山門、永清3鄉鎮為主,輻射中東部的肉牛飼養基地;以永清、白駝、土門、賈川、王河、松樹等鄉鎮為主的瘦肉型豬飼養基地;以永清、紅堡、土門3鄉鎮為主的蛋雞養殖基地;以秦亭鎮為主的放養雞飼養基地;以川區永清、紅堡、白沙、黃門和西部松樹、東部秦亭等鄉鎮為主的蔬菜種植基地;以永清、紅堡兩鎮為主的中藥材種植基地;以王河鄉為主的馬鈴薯種植基地;以永清、白沙、紅堡、黃門等川區鄉鎮為主的蘆筍、甜玉米等特色產業發展基地;以縣城為中心輻射全縣的有組織培訓、勞務輸轉基地。

農村基礎設施明顯改善。據統計,“十一五”期間,共修建農村公路335條,全縣通車總里程達1563.234公里(其中柏油路204.9公里、水泥路280.6公里、硬化村莊道路450公里126萬平方米)。新修梯田8.1萬畝,建成遠門、金集、王店等農村安全飲水工程15處,解決14鄉86村8.12萬人的飲水不安全問題。建成永清鎮魏家塬、陳家塬節水灌溉工程2處。建成農村沼氣13000戶。機耕、機播、機收率分別提高5.8個百分點。累計完成工程造林31.31萬畝,其中退耕還林4.63萬畝、荒山造林10.3萬畝、三北造林5.77萬畝、德援造林10.61萬畝,森林覆蓋率提高了5.4個百分點。全縣260個村(居委會)完善了村委會陣地建設和村級衛生室,農村中小學辦學條件得到顯著提升。

農民收入顯著提高。“十一五”期間,全縣積極發展主導和特色優勢產業,進一步加快農業產業化經營,使農業比較效益明顯提高;農村剩余勞動力向省內外有序輸轉,農民收入的多元化格局逐步形成。僅2009年,全縣共輸出勞務人員5.69萬人,實現勞務收入4.26億元;整個“十一五”期間,全縣共爭取實施扶貧項目資金6866.75萬元,累計在41個貧困村實施了整村推進項目,在12個貧困村實施了“片帶式”開發項目,貧困面下降到22.8%。全縣農民人均純收入從2005年的1410元增長到2009年的2496元,年均增速達15.4%。

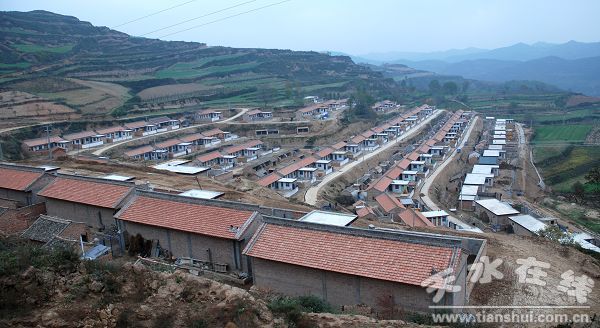

新農村建設扎實推進。“十一五”以來,我縣新農村建設工作按照“規劃先行、因地制宜、典型示范、逐步推進”的思路,在全面加強11個省、市、縣新農村試點村建設的同時,積極探索貧困縣區新農村建設的有效形式,探索出了新村建設型、舊村改造型、產業支撐型、城郊互動型、勞務帶動型、逐步推進型等6種建設模式。全縣11個省、市級示范村全面完成了“八通六有”的建設任務,81個市級推進村已基本完成了“六通四有”的建設任務;全縣175個村莊全面實施了巷道硬化工程,累計硬化村內巷道116萬平方米414公里;結合易地搬遷項目和災后重建項目,共搬遷新建村莊31個,統規統建村莊57個,新修房屋16611戶,使全縣22%的農戶住進了新房。同時廣泛開展“三清五改”活動,使全縣廣大農村的村容村貌得到明顯改觀,群眾生活水平顯著提升。在搞好新農村建設試點工作的基礎上,城鄉一體化試點工作開始起步,農業農村正在發生著巨大的變化。

農業經濟合作組織發展迅速。到“十一五”末,全縣具有一定規模的各類農業產業化龍頭企業實現了較大突破,現已發展到30個,比2005年的9家新增21家,獲得認證的市級重點龍頭企業達到4家;全縣農業產業化重點龍頭企業的固定資產總額達1.5億元,年銷售收入1250萬元,實現稅收520萬元。全縣各類農民專業合作組織發展達到76個,其中合作社34家,農民專業協會42個,成員人數達1729人,涉及蘋果、核桃、蔬菜、中藥材、畜牧養殖等多個產(行)業。