麥積區(qū)融媒體中心訊(記者 姚苗 胡旭東)為了迎接伏羲文化節(jié)的到來,弘揚天水文化。6月20日,麥積區(qū)博物館舉辦了《天水石窟文化》專題講座。西北師范大學(xué)文物與博物館專業(yè)碩士研究生納豆豆主講,麥積區(qū)博物館干部職工以及部分部門單位干部等20余人聆聽了講座。

此次講座結(jié)合天水境內(nèi)的麥積山石窟、仙人崖石窟、拉梢寺石窟以及大象山石窟,對不同石窟的特點和石窟演化過程進行解說。通過此次講座,讓大家對天水石窟寺佛造像有了初步的了解,也對佛教藝術(shù)與文化有了深入的認(rèn)識。

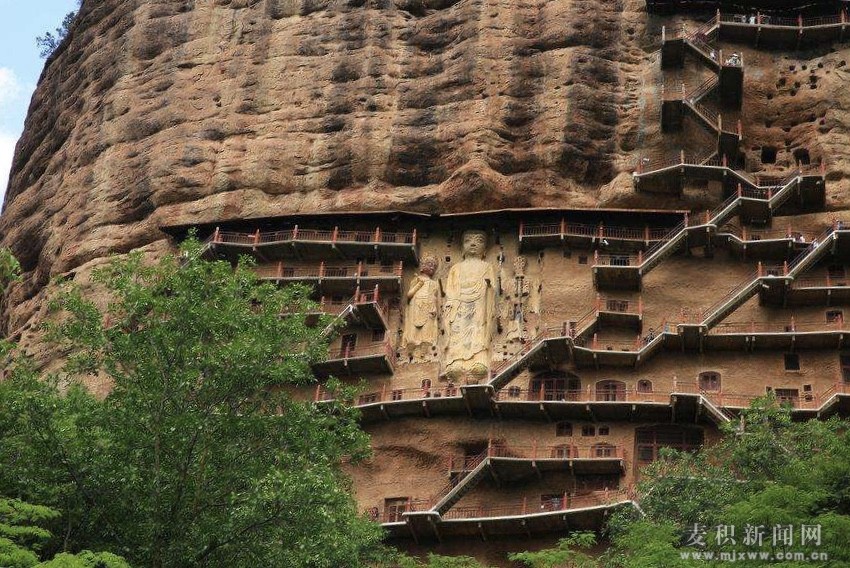

據(jù)了解,麥積山石窟創(chuàng)建于東晉十六國后秦時期,中經(jīng)西秦、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、元、明、清等10多個朝代營造或重修,遂成為一個大型石窟群,主要包括建筑(洞窟)、雕塑、壁畫三大部分,而每一洞窟往往又是三者結(jié)合的藝術(shù)整體。仙人崖石窟由三崖、六寺、五蓮山組成,有明清殿宇27座,房屋54間,及北魏、宋、明、清各代塑像197尊,壁畫83平方米,永樂年間的珍貴銅佛像5尊,14座殿宇內(nèi)有唐、宋、明、清各代佛像100多尊,藝術(shù)價值極高。拉梢寺石窟寺內(nèi)保存了大量北周至元代的石窟藝術(shù)作品,在一塊巨大的崖壁上摩崖浮雕塑造一高達四十余米的釋加佛像,崖面三分之二曾為壁畫,現(xiàn)存部分極其珍貴。大象山石窟現(xiàn)存釋迦牟尼大佛像始鑿于北魏,一直到盛唐才趨完美,大佛身高23.3米,腰闊10.4米,結(jié)跏跌坐于蓮座之上,大佛洞窟兩旁,,現(xiàn)存22個窟龕,大部分平面近方形,正壁開大圓拱龕,設(shè)高壇基,并有僧人修行的禪窟,這是大像山窟龕特殊之處,在國內(nèi)罕見。

(天水在線編輯:馬文潔)