◆ 2021年11月24日,中央全面深化改革委員會第二十二次會議審議通過了《關于讓文物活起來、擴大中華文化國際影響力的實施意見》。習近平總書記在主持會議時強調,要加強文物保護利用和文化遺產保護傳承,提高文物研究闡釋和展示傳播水平,讓文物真正活起來,成為加強社會主義精神文明建設的深厚滋養,成為擴大中華文化國際影響力的重要名片

◆ 2015年2月,習近平總書記在陜西考察時指出,要把凝結著中華民族傳統文化的文物保護好、管理好,同時加強研究和利用,讓歷史說話,讓文物說話,在傳承祖先的成就和光榮、增強民族自尊和自信的同時,謹記歷史的挫折和教訓,以少走彎路、更好前進

◆ 全省共有各類不可移動文物49058處,在522家國有文物收藏保管機構中,收藏有可移動文物7748750件——這樣一組數字,勾勒出陜西省文物古跡數量多、分布廣、等級高、價值大的鮮明特點

◆ 建設項目為考古工作“讓路”、保護與發掘同步進行,這一項目最終成功入選“2020年度全國十大考古新發現”

◆ 為留住兵馬俑“真彩”,秦始皇帝陵博物院與德國合作開展秦俑彩繪顏料分析保護合作研究。“新的色彩保護技術,至少能將文物出土時的顏色保存十年以上。”

◆ “為什么會有綠色面孔的兵馬俑?”“兵馬俑的彩繪保護是怎樣進行的?”這是秦始皇帝陵博物院一場直播課堂中涌入的問題

◆ 以自然風光當“展廳”,梯田民居為“展品”,古村落變身開放式移民生態博物館,當地群眾在青山秀水之間實現了脫貧致富

◆ 今天的西安,雁塔晨鐘鳴,驪山晚照遠。歷史文物與現代空間,在這里相融共生

◆ “我們持續十余年的考古工作,填補了當地古代游牧文化遺存的發現空白,有助于以東方的視角揭示絲綢之路沿線不同文明交流互鑒、不同人群溝通融合的進程,喚醒了絲路沿線人民共同的歷史記憶與情感。”

2021年11月24日,中央全面深化改革委員會第二十二次會議審議通過了《關于讓文物活起來、擴大中華文化國際影響力的實施意見》。習近平總書記在主持會議時強調,要加強文物保護利用和文化遺產保護傳承,提高文物研究闡釋和展示傳播水平,讓文物真正活起來,成為加強社會主義精神文明建設的深厚滋養,成為擴大中華文化國際影響力的重要名片。

史前遺珠、秦漢閎放、隋唐之風……三秦大地留下燦若星辰的歷史文化遺產,書寫著中華民族悠長壯闊的歷史,孕育了中華兒女生生不息的精神,傳承著中華文明自信包容的基因。保護利用好歷史文化遺產,讓人民群眾能感受文物之美、體會文化之韻,是習近平總書記牽掛的大事。

2015年2月,習近平總書記在陜西考察時指出,要把凝結著中華民族傳統文化的文物保護好、管理好,同時加強研究和利用,讓歷史說話,讓文物說話,在傳承祖先的成就和光榮、增強民族自尊和自信的同時,謹記歷史的挫折和教訓,以少走彎路、更好前進。

習近平總書記的囑托,引領著陜西的文物工作高質量發展。近年來,陜西文物事業在摸清守好文物“家底”的同時,堅守文物安全底線,創新文物保護模式;通過網絡科技、生態修復等方式,讓承載著中華文明密碼的“國寶”煥發新光彩;不斷推動文物保護“走出去”,成為促進國際合作、推動交流互鑒的“金色名片”。

視頻:《中華文物 陜西護寶》

守護文化根脈 辨識中華文明

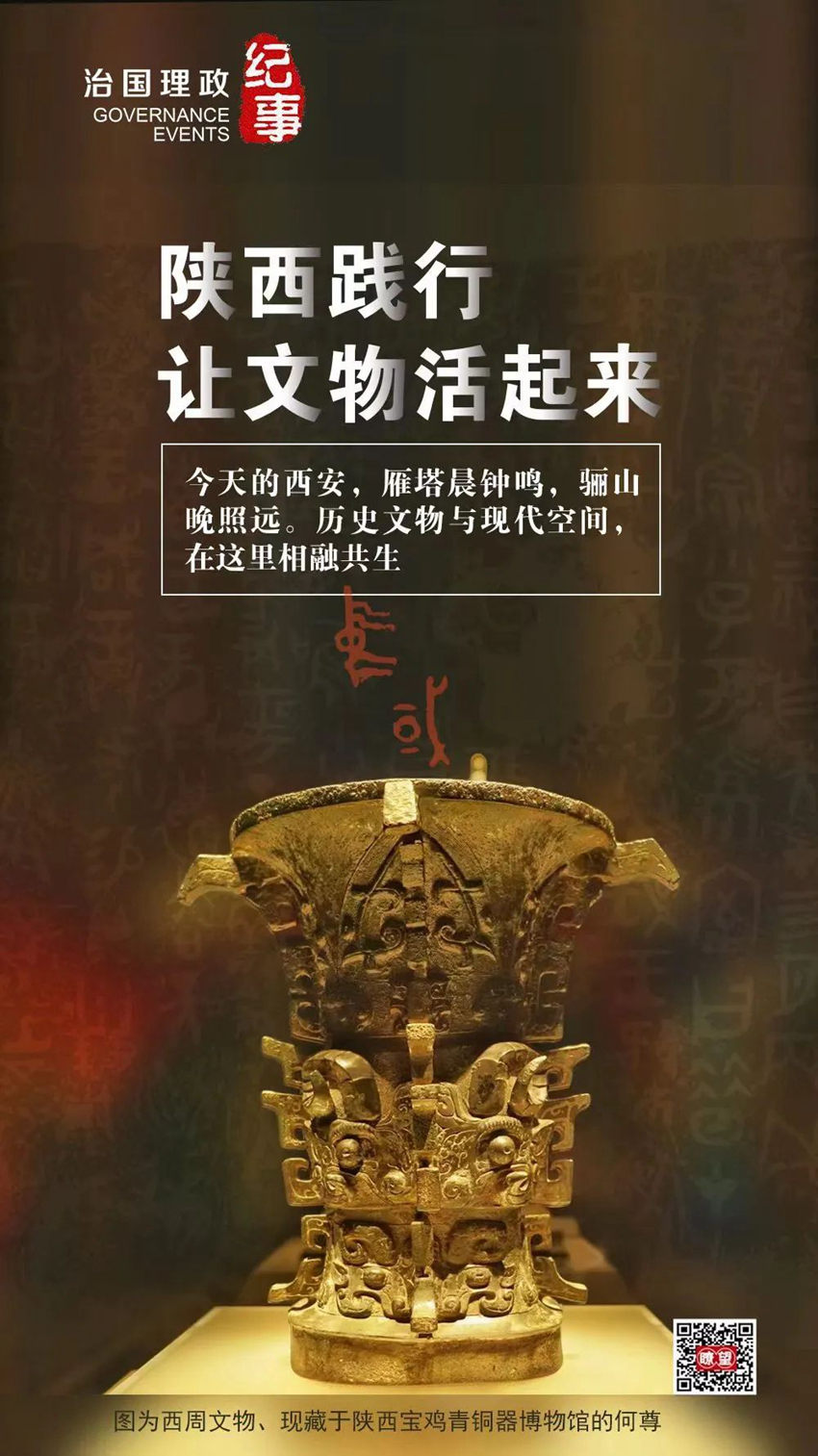

獸面紋、青銅色,國寶何尊在3000多年時光的沉淀下,散發著神秘凝重的色彩。

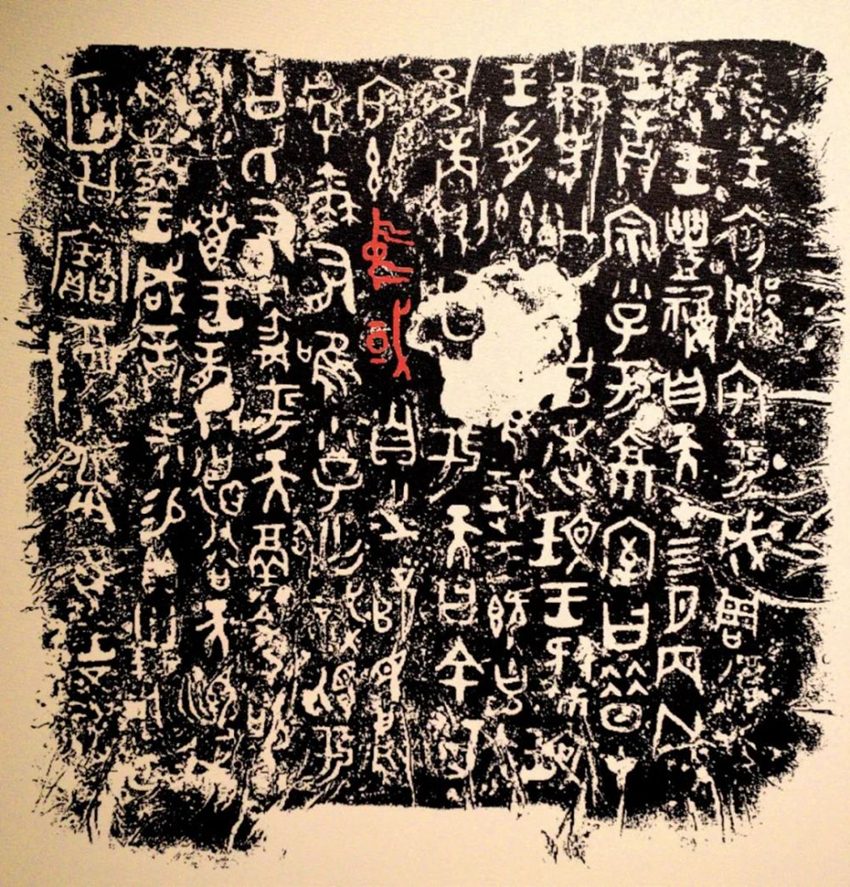

珍藏于陜西寶雞青銅器博物院的何尊,銘文中有“宅茲中國”字樣。中國二字作為詞組,最早就來源于這里。

寶雞青銅器博物院內展出的何尊銘文拓片(2020年4月24日攝)

全省共有各類不可移動文物49058處,在522家國有文物收藏保管機構中,收藏有可移動文物7748750件——這樣一組數字,勾勒出陜西省文物古跡數量多、分布廣、等級高、價值大的鮮明特點。

2021年10月,國家文物局印發《大遺址保護利用“十四五”專項規劃》(以下簡稱《規劃》)。在《規劃》公布的145處大遺址中,陜西占15處。

古往今來,中華民族以黃帝為華夏始祖,黃帝陵已成為中華文明的重要精神標識。黃土高原北部邊緣石峁遺址的發現,證實了約4000年前中國的西北一隅,一支神秘的文明力量曾繁盛過數百年。在關中平原上,分布著周秦漢唐的多個城址與帝陵。進入近現代,作為中國革命的搖籃、延安精神的形成地,陜西留存至今的大量革命文物是中國共產黨光輝歷史的重要見證。

陜西省委書記劉國中說,陜西作為文化大省、文物大省,有“天然歷史博物館”之稱。我們必須把黨的優良傳統和作風弘揚好,把省內諸多的中華文明和中國革命的精神標識和地理標識保護好。

在史前遺址中尋根溯源。在中華文明這部大書中,史前遺址當屬序言。近年來,陜西發現了一系列重要史前遺址。

毛烏素沙漠腹地,禿尾河畔。“4000多年前,樂師口中的口簧,聲聲如蟬鳴蜂舞一般,就回響在這空曠寂寥的皇城臺上。”在陜西省考古研究院院長孫周勇看來,考古發現的口簧長不盈掌,卻講述著石峁遺址十余年考古工作背后的故事。

在考古學家們的探桿手鏟之中,石峁遺址的宮殿區、城門遺跡被逐一揭示——這是一處面積超過400萬平方米的特大型中心聚落,發現了數以萬計的玉器、骨器、陶器。一幅先民的生活圖景正徐徐展開。

在陜西,出土有10萬至1.5萬年前的人類化石和文化遺存的南鄭疥疙洞洞穴遺址,為了解中國乃至東亞地區早期現代人演化自本土古人群的學說提供了重要證據;從石峁到蘆山峁遺址,發現的一系列氣勢恢宏的宮室類建筑、布局規整的宗廟類遺跡和等級分明的大型墓地,對研究中華文明起源和發展有重要作用;太平遺址的考古研究,使關中地區龍山文化研究取得重大突破;對楊官寨遺址廟底溝文化開展的多學科研究,推動了中原地區文明化進程研究取得新進展……

這些深入的考古勘探與發掘,實證了中華文明初始時期所呈現的“滿天星斗”之勢,成為探尋中華文明起源的窗口,也見證著我國統一多民族國家的悠久歷史和強大凝聚力。

為文物保護建起防護墻。文物保護是重中之重,城市也要協調發展。這兩者相融相生的背后,是文物保護制度與相關法律法規的不斷完善。

古城西安,是一座建在遺址上的城市,遺址、墓葬區聚集甚至疊壓的情況時常可見。近年來,文物保護優先、考古勘探工作優先,越來越成為當地人的共識。

近年來,陜西省在全國率先編制《陜西省文物保護總體規劃》《陜西省長城保護總體規劃》,創新編制《省級以上文物保護單位保護管理規劃》《陜西省革命文物保護利用總體規劃》等,確保文物保護工作融入經濟社會發展大局,努力實現文物保護與社會進步的和諧發展。

考古前置,是完善文物保護工作機制的“關鍵一招”。西安市文物局局長孫超說,《西安市加強考古勘探改革辦法》等相關政策法規的出臺,推動了考古前置改革,將考古調查、勘探、發掘工作完成作為國有土地使用權劃撥和“招拍掛”的前置條件之一,改變了過去考古發掘工作跟隨建設項目展開的被動保護模式。

2020年,西安南郊的少陵原上,考古工作者配合基建項目對一處大型墓葬進行考古發掘,隨后的發現讓人驚嘆——這里是一處距今約1600年的十六國時期高等級大型墓葬,不僅發現了大量陶俑和壁畫,還出土了非常罕見的一組三座土雕建筑。

主持這座大墓考古發掘工作的西安市文物保護考古研究院文博館員寧琰告訴記者,建筑工地發現這一古墓葬后,立即改變了原有的建設方案,對這里進行全面保護并為考古工作提供支持保障。建設項目為考古工作“讓路”、保護與發掘同步進行,這一項目最終成功入選“2020年度全國十大考古新發現”。

科技為文物保護插上創新翅膀。文物飽經滄桑,沉睡千年。文物保護工作不僅要發現它們,更要喚醒它們。在陜西,一代又一代文物保護工作者不斷將最新的科技手段運用到文物保護工作中。科技力量的不斷融入,縮短了人們與歷史之間的時光,拉近了山水相隔的距離。

始建于隋唐、擴建于明代的西安城墻,是中國現存歷史最悠久、規模最宏大、保存最完整的古代城垣建筑。然而,西安城墻也曾經幾度面臨被拆除的危險。許多上年紀的西安市民,至今還記得40年前西安城墻的舊模樣:墻頭是雜草,墻根堆垃圾,墻體千瘡百孔、破敗不堪。

歷經多年修繕,如今西安城墻已呈現出完整樣貌,城墻上設置了8000多個監測點位。“通過監測,我們能及時發現病害及趨勢,評估原因和險情,及時采取措施消除或遏制病害的發展。”西安城墻管委會主任楊進說。

兵馬俑是什么顏色的?秦始皇的地下兵團——兵馬俑,本是通體彩繪,但兩千多年的埋藏和出土時的環境變化,讓它們瞬間華彩盡失。最新的科技手段的使用,為文物保護與修復注入新色彩。

為留住兵馬俑“真彩”,秦始皇帝陵博物院與德國合作開展秦俑彩繪顏料分析保護合作研究,現已基本解決了這個難題。那些色彩最為豐富的兵馬俑,需要與周圍的土塊一起被移送至現場的實驗室,進行更為科學精細的處理。“新的色彩保護技術,至少能將文物出土時的顏色保存十年以上。”秦始皇帝陵博物院文物保護部主任夏寅說。

西安城墻永寧門(2020年3月4日攝) 劉瀟攝/本刊

傳承文化價值 賦能時代發展

讓文物活起來,讓文化遺產殿堂成為潤澤無聲的課堂,讓文物古跡賦能綠水青山……在陜西,古老的文物古跡與全新的時代命題正在碰撞出奪目的火花。

陜西省省長趙一德說,陜西文物資源十分豐富,做好文物工作意義重大、責任重大。要努力讓文物走出歷史塵封,煥發新生,讓文化在傳承中創造價值、賦能發展。

“互聯網+文物”促進文化共享。“為什么會有綠色面孔的兵馬俑?”“兵馬俑的彩繪保護是怎樣進行的?”這是秦始皇帝陵博物院一場直播課堂中涌入的問題。“隔著屏幕也能感受到觀眾的熱情。”秦始皇帝陵博物院考古工作部主任邵文斌說,“很多年輕人通過直播來了解兵馬俑,文物工作者也需要與他們更好互動。”

隨著“互聯網+文物教育”“互聯網+革命文物”等項目的實施,陜西的文物資源信息正在開放共享,融入高校思政課,走進山村小學課堂,滋養青少年的精神世界。

“1937年,大批有志青年在家國危難之際,為了國家和民族的生存,放棄大城市溫暖舒適的生活環境,千辛萬苦奔赴革命圣地——延安。”這是一場跨時空的高校思政課,延安大學教授惠小峰從中國革命的精神標識講起,在網絡聯通的視頻課堂上,西安交通大學的學生對于那個時代同齡人的青春抉擇頻頻點頭。

為發揮好陜西革命文物資源在加強和改進新時代高校思想政治工作中的重要作用,陜西省教育、文物等部門出臺了《關于充分運用革命文物資源加強新時代高校思想政治工作的實施方案》。革命場館與高校建立常態化合作機制,將革命文物資源融入高校思想政治教育、日常教育體系中,讓紅色基因、革命薪火代代相傳。

歷史文化遺產融入綠水青山。從古跡修復到生態修護,陜西開辟出一條歷史文化遺產保護與經濟社會發展“綠色共生”的新道路。

陜西省安康市漢陰縣漩渦鎮田鳳村,地處清代鳳堰古梯田景區核心位置。這里有200多年歷史的鳳堰古梯田,是目前秦巴山區發現面積最大、保存最完整的清代梯田。

這里,分布有自清乾隆年間以來修建的古建筑民居群落十余處,古寨堡二十余處,以及古廟宇、古堰渠、古塘壩等多處文化遺存。陜西省在這里將文物保護、提升當地群眾生活水平、展示地方民俗與特色文化相結合,建設鳳堰古梯田移民生態博物館。當地還將古梯田、古建筑與當地群眾農耕生活相結合,既展示了層疊于群山之間的美麗梯田,又呈現出水稻、茶葉、桑蠶等傳統耕種方式。

如今,梯田層疊而上,古民居、古院落分布其間。春采桑、秋收稻,村民們組建起合作社,按照古法耕作,稻田養鴨養魚,稻米通過互聯網銷售。

到了旅游旺季,村民們放下農具,有的在自家辦的農家樂里當起了廚師、服務員,有的成了景區里的民俗展演演員。以自然風光當“展廳”,梯田民居為“展品”,古村落變身開放式移民生態博物館,當地群眾在青山秀水之間實現了脫貧致富。

大遺址與現代空間相融共生。在西安,通過環境治理與生態恢復,曲江池遺址公園已經成為市民休閑的最佳去處;大明宮國家遺址公園探索了科學保護古跡遺址與城市發展和諧共生的實踐經驗;西安城墻將文物保護與周邊歷史文化街區的保護、非物質文化遺產展示融為一體。

如今,漫步在西安城墻,可以近距離感受剪紙、皮影等非物質文化遺產,不時聽到婉轉的胡琴聲和高亢的秦腔。城墻內側的順城巷里,則是現代充滿時尚氣息的咖啡館和創意潮品店。

目前,西安市有博物館158座,平均每8.25萬人擁有一座,遠高于全國平均水平。依托西安城墻打造南門入城式,依托華清宮遺址推出“長恨歌”實景演出,依托大雁塔打造大唐不夜城精品景區,西安的古都尋根之旅更讓文化經濟全天候走入到社會運行中來。西安的“周秦漢唐”主題博物館群、延安的中國革命博物館城等陜西“博物館之城”建設重點項目,讓文物更深入地融入百姓生活中。

“春風得意馬蹄疾,一日看盡長安花。”1200多年前,詩人孟郊將自己考中進士后的欣喜與暢快,化作千古名句。今天的西安,雁塔晨鐘鳴,驪山晚照遠。歷史文物與現代空間,在這里相融共生。

2022年4月10日,一名孩童在西安大明宮國家遺址公園丹鳳門前騎行 劉瀟攝/本刊

“走出去”打開對外交往新窗口

2017年5月,在首屆“一帶一路”國際合作高峰論壇開幕式上,習近平主席以千年“鎏金銅蠶”為佐證,講述祖先2000多年前開辟古絲綢之路,打開中外友好交往新窗口的壯舉。

鎏金銅蠶為西漢的文物,1984年在陜西石泉縣池河鎮出土,現收藏于陜西歷史博物館。

考古“走出去”探源文明互鑒。2000多年前,漢王朝為聯合月氏、抗擊匈奴,派遣張騫兩次從古長安出發出使西域,打通了絲綢之路,對世界文明史產生了深遠影響。

為了尋找古代月氏的文化遺存,從1999年起,西北大學教授王建新帶領考古團隊,從甘肅河西走廊、新疆東天山地區,到烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦,開展系統考古調查,發現了數百處不同時代的重要文化遺存。

“我們持續十余年的考古工作,填補了當地古代游牧文化遺存的發現空白,有助于以東方的視角揭示絲綢之路沿線不同文明交流互鑒、不同人群溝通融合的進程,喚醒絲路沿線人民共同的歷史記憶與情感。”王建新告訴記者。

文物“走出去”當好“外交使者”。近年來,陜西文物持續走出去,以秦兵馬俑等為代表的文物資源優勢不斷發揮,先后在26個國家和地區舉辦主題鮮明的文物外展50余個,陜西文物逐漸成為配合國家外事活動和文化交流的“外交使者”。

今年3月25日,《兵馬俑與古代中國——秦漢文明的遺產》展覽在日本京都舉辦,這次展覽共展出來自陜西省16家和湖南1家文博單位共121件(組)文物,展品年代上啟西周下至東漢,涉及石器、青銅器、金器、玉器、秦簡等各類型重量級文物瑰寶。首展當天,距離正式開展還有一個小時,日本民眾便早早在展廳外排隊等待入場。

在這次展覽中,日本觀眾不僅看到了鎧甲武士俑、鎧甲軍吏俑、立射武士俑、跽坐俑等形態各異的秦兵馬俑,還能夠見到秦代之前以及秦之后漢代的小尺寸兵馬俑,了解到兵馬俑的歷史變遷。

歷史文化遺產,像飽經風霜的老人,娓娓講述著“我從哪里來”的故事;像變幻玄妙的魔術師,百寶箱里總是驚喜連連;更是促進民心相通的外交使者,以中國優秀傳統文化“金色名片”推動文明交流互鑒。

技術“走出去”展現責任擔當。近年來,陜西的文物保護修復專業人才積極“走出去”,中國的文物保護理念和技術方法日益得到國際廣泛認可。

秦始皇帝陵博物院副院長周萍,曾以志愿者身份遠赴美國參與修復昭陵“二駿”中的“颯露紫”和“拳毛騧”。她說:“我們專門從昭陵六駿的家鄉取來石材,把石粉加入黏合劑中,使修復完的石駿無論是顏色,還是質感,都更接近本來面目。”

近年來,陜西文物工作者分別參與了緬甸蒲甘他冰瑜佛塔、尼泊爾王宮等國家援外文物保護工程,與法國合作了陜西公輸堂、茂陵石刻保護項目,不僅展示了我國的文保技術與理念,更體現了中國參與世界文化遺產保護的責任與擔當。

陜西省文物局局長羅文利說,陜西堅持文物保護優先理念,在保護中發展,在發展中保護,不斷推動文物資源成為促進經濟社會高質量發展、促進文化事業繁榮和文化產業發展、滿足人民美好生活需要和提升中華文化國際影響力的積極力量。

從國寶中,尋源溯根,喚醒共同的記憶與情感;從國寶中,觸摸未來,用文明之鑰開啟美好生活之門。發掘、保護、傳承中華文明之美,陜西護“寶”,已經踏上新征程。

文 |《瞭望》新聞周刊記者 孫波 劉書云 楊一苗

刊于《瞭望》2022年第16期

視頻《中華文物 陜西護寶》

總監制:馮瑛冰、孫波

監制:史湘洲、儲國強

統籌:楊琳、劉書云

視頻:劉瀟、楊一苗

鳴謝:

陜西省文物局

西安曲江新區管理委員會

西安市文物局

秦始皇帝陵博物院

西安城墻管理委員會

西安曲江大明宮國家遺址公園管理有限公司 |