新華網(wǎng)北京11月24日電 試想一下,你在公園悠閑散步,突然一條放生的蛇奪路而出,嚇得你大驚失色,倉皇跑路;

或者假設(shè)你在某個崇山峻嶺之下,想上個山禮神拜佛,卻發(fā)現(xiàn)進(jìn)山就要好幾張毛爺爺,而燒一炷香要花費(fèi)一沓……

這些并非虛構(gòu)妄言,而是常能見諸媒體的報道。

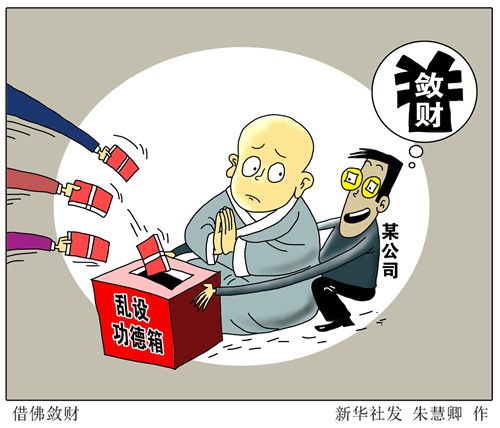

近年來,全國各地都有打著宗教名義大肆斂財事情發(fā)生,本該清凈、自然的修心之所變得有些烏煙瘴氣、一地雞毛。人們普遍認(rèn)為,寺廟宮觀的商業(yè)化到了必須整治的時候了。

這也是為什么,昨天的這條新聞一出來就被廣泛轉(zhuǎn)載,引起網(wǎng)上的一片叫好之聲。

國家宗教局、中宣部等12部門近日聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步治理佛教道教商業(yè)化問題的若干意見》(以下簡稱《意見》),針對佛教道教領(lǐng)域日益凸顯的商業(yè)化問題,提出了10條具體的治理措施。

亂象

這10條措施是為對近年來佛教道教多個商業(yè)化突出問題的回應(yīng),如商業(yè)資本大肆介入佛道教,非宗教組織或個人借宗教牟利,燒香、放生無度,部分出家人道風(fēng)不振等。

最大的問題莫過于“搭宗教臺、唱經(jīng)濟(jì)戲”,地方以發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)、帶動經(jīng)濟(jì)發(fā)展為由,將名山古寺“圈”入文化旅游景點(diǎn)。這便有了大肆興建廟宇宮觀、大型露天宗教造像,全力推進(jìn)“名山”旅游上市等亂象。

今年年中一篇報道稱,依賴四大佛教名山的旅游文化企業(yè)有望齊聚股票市場,峨眉山和九華山已經(jīng)登陸,普陀山正在沖刺IPO,五臺山正摩拳擦掌。

8月10日,河北省易縣后山奶奶廟里,一間廟舍里供奉著一尊車神像,前面擺著汽車方向盤,滿足人們出行平安的心愿。(圖片來源:新京報)

而今夏火了的奶奶廟,則將一種利益分配機(jī)制展現(xiàn)得淋漓盡致——村民承包,村委會、原始股東、二次承包人環(huán)環(huán)相扣,將樸素的宗教信仰異化為叮叮當(dāng)當(dāng)?shù)慕鹪曇簟?/P>

違法放生造成外來物種入侵、放生利益鏈、天價頭香、各類開光更是屢見不鮮。

《意見》就是對準(zhǔn)了這些亂象,開出了“藥方”:

經(jīng)營上不準(zhǔn)商業(yè)資本進(jìn)入,組織和個人不得投資承包佛教道教場所和露天大型宗教塑像,禁止將佛教道教活動場所作為企業(yè)資產(chǎn)打包上市或進(jìn)行資本運(yùn)作;

嚴(yán)禁脅迫、利誘群眾燒高香、抽簽卜卦,不得炒作售賣“頭香”“頭鐘”,嚴(yán)禁利用放生活動開展商業(yè)性經(jīng)營,佛教道教界以外的組織和個人不得以佛教道教名義開展放生;

各級黨政干部不得支持參與“宗教搭臺、經(jīng)濟(jì)唱戲”,嚴(yán)禁黨政機(jī)關(guān)和工作人員從宗教事務(wù)中謀取利益,堅(jiān)決懲治腐敗。

厘清

說完了“不可以”,我們再來說說“可以”。

事實(shí)上,無論是今年年中公布的修訂版《宗教事務(wù)條例》(下稱《條例》),還是《意見》,都給了佛道教場所經(jīng)營劃定了“廣闊天地”:可以經(jīng)銷佛教道教用品、藝術(shù)品和出版物,開展與其宗教宗旨、習(xí)俗相符的經(jīng)營活動。也就是說,法物流通處、素餐館,乃至一些佛道教文創(chuàng)產(chǎn)品,都是符合歷史傳統(tǒng)和法律法規(guī)的。

但《意見》同時要求,經(jīng)營活動的收益用于佛教道教活動場所的自養(yǎng)、與其宗旨相符的活動以及公益慈善事業(yè),即明確了佛教道教活動場所的非營利性質(zhì)。

換句話說,就是這些場所的收入不能分配,不能落入個人口袋。

中國佛教協(xié)會會長學(xué)誠說,出售的佛教文化產(chǎn)品旨在向大眾傳播喜聞樂見的佛教文化,其標(biāo)準(zhǔn)定價應(yīng)是成本價而不是為盈利。

治本

佛教道教的商業(yè)化是從上個世紀(jì)90年代中期開始,寺廟逐漸開始自負(fù)盈虧,就開展起了商業(yè)化活動。

此時,一批拿著錢的組織或個人現(xiàn)身,用“承包”或“入股”的方式換取了很多寺廟道觀的經(jīng)營權(quán)。

而在管理上,由于歷史原因,佛教道教活動場所又分屬旅游、園林、文物等部門管理,有的甚至形成三四個單位共管的局面。

多頭經(jīng)營、管理,就不得不面對多人分賬的問題,增加門票價格、擴(kuò)大盈利范圍就成了必然路徑,結(jié)果就是宗教界本身、信眾和游客都意見很大。

一些專家學(xué)者認(rèn)為,佛教道教活動場所沒有明確的法人地位,這是處于“弱勢”地位的根本原因。

九華山大愿文化園99米高地藏菩薩像。(圖片來源:新華網(wǎng))

《意見》對這些弊端作出了規(guī)定,任何組織或個人不得投資或承包經(jīng)營佛教道教場所,組織或者個人捐資修建佛教道教活動場所,不享有所有權(quán)、使用權(quán),不得借此干預(yù)場所的內(nèi)部事務(wù)。

而《條例》則有了更為治本的措施,規(guī)定了法人資格的問題,明確提出,宗教活動場所符合法人條件的,經(jīng)過一些程序,可以到民政部門辦理法人登記。另外,還規(guī)定宗教場所財產(chǎn)歸屬的問題,寺廟觀庵享有對國家、集體財產(chǎn)的使用和管理權(quán),以及對其他合法財權(quán)的所有權(quán)。

《條例》明年2月1日實(shí)施,僧人道士們終于可以肯定地說“這就是我的家”了。

讓宗教人管理宗教地,更容易讓各路神仙歸位,還原宗教文化本身。出家人總不想自己的院子里總是熙熙攘攘皆為利,更不會讓“車神”等“現(xiàn)代神”位列仙班。

不過宗教商業(yè)化問題利益相當(dāng)糾葛,牽涉面廣,這也是為什么《意見》需要12個部門聯(lián)合來發(fā),要想真正還佛門、道門一個“清凈之地”,也許還有較長的路要走。

(文/陳俊松 部分內(nèi)容參考新華社、新京報、中國新聞周刊)