2014年2月,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在北京市考察。這是習近平在東城區雨兒胡同與居民合影。 新華社記者 丁林 攝

2014年2月,習近平考察古都北京,第一站選擇在北京市規劃展覽館。在他看來,考察一個城市首先要看規劃,“規劃科學是最大的效益,規劃失誤是最大的浪費,規劃折騰是最大的忌諱”。

網上曾有人給習近平建議,應多給城市留點“沒用的地方”,習近平說:“我想就是應多留點綠地和空間給老百姓”。

2002年,福州市知名文物學者曾意丹請時任福建省省長的習近平為其所著《福州古厝》作序,習近平欣然同意,其中寫到:“現在許多城市在開發建設中,毀掉許多古建筑,搬來許多洋建筑,城市逐漸失去個性。”

前不久召開的中共中央政治局會議,為明年的經濟工作定下了“基調”。值得注意的是,會議還有一大重點是“研究部署城市工作”。國際經驗表明,城鎮化率在30%到70%之間是城市快速發展階段。2020年,中國城鎮化率將達到60%左右,這意味著更多農村人口會進入城市,城市發展理念、規劃和管理也勢必隨之面臨更大挑戰。

“城鎮化是中國現代化的必由之路”。中國的城市未來之路應當怎樣走,習近平有著系統化的思路,并在不同場合有過很多的闡述。

城市是許多人一生生活的地方,城市建設的核心應當只有一個,那就是——人。

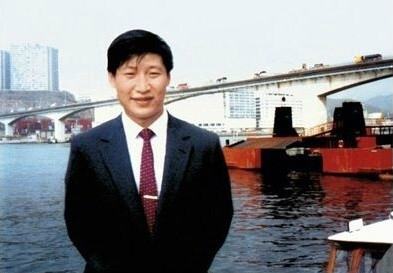

廈門市鳥瞰圖

1985年,習近平從河北正定縣調往福建廈門工作,這是時任廈門副市長的習近平到國外考察。

“考察一個城市首先看規劃,規劃科學是最大的效益,規劃失誤是最大的浪費,規劃折騰是最大的忌諱。”

城市發展猶如一列高速奔跑的火車,這個軌道就是規劃。

2014年2月,習近平在北京考察,首站選擇在北京市規劃展覽館。在他看來,城市規劃在城市發展中起著重要引領作用,考察一個城市首先看規劃,“規劃科學是最大的效益,規劃失誤是最大的浪費,規劃折騰是最大的忌諱”。

事實上,規劃先行的理念一直貫穿于他城市建設的思路中。2002年,在浙江工作的習近平赴金華市調研時曾談到“城市規劃是城市建設的龍頭”“建設中心城市,首先要編制好規劃”。

那次調研中,習近平還曾較為系統地提出要注意城市規劃的整體協調,“不僅城鎮體系規劃、城市總體規劃、城市詳細規劃和專業規劃要搞好銜接,而且城市規劃要與國民經濟和社會發展中長期規劃、產業發展規劃、土地利用總體規劃和重大基礎設施規劃相銜接”。

2014年2月,習近平在北京市考察。這是習近平在市規劃展覽館了解北京城市總體規劃。 新華社記者 鞠鵬 攝

當然,一張好的城市藍圖還需要一以貫之的執行。如果城市在不斷擴張中頻頻突破規劃約束,“一任領導一任規劃”,再好的藍圖也成了一紙空文。城市規劃必須有硬性的制度保障,有權威性、嚴肅性。

這種制度保障就是“立法”。

2015年5月,習近平來到被稱謂“千島之城”的我國首個以群島建制的地級市——舟山,在舟山城市展示館,習近平說:“舟山群島新區規劃要確保法定效力”。

2013年12月,改革開放以來首次舉行的中央城鎮化工作會議中也更加明確了城市規劃要保持連續性,“不能政府一換屆、規劃就換屆。編制空間規劃和城市規劃要多聽取群眾意見、尊重專家意見,形成后要通過立法形式確定下來,使之具有法律權威性。”

“網上有人給我建議,應多給城市留點‘沒用的地方’,我想就是應多留點綠地和空間給老百姓。”

北京市規劃展覽館位于北京古老的街道——前門東大街,里面陳列著幾塊《北京城市總體規劃》展板。

2014年2月,在這里考察的習近平看到展板上綠色越來越多后,說,“網上有人給我建議,應多給城市留點‘沒用的地方’,我想就是應多留點綠地和空間給老百姓。”

城市不能滿滿當當,綠色空間的分布某種程度上象征著一個城市的現代化進程。對于建設綠色城市,在中央文件中也有過多次生動的表述——

“把城市放在大自然中,把綠水青山保留給城市居民”;

“城鎮建設要體現尊重自然、順應自然、天人合一的理念”;

“依托現有山水脈絡等獨特風光,讓城市融入大自然,讓居民望得見山、看得見水、記得住鄉愁”;

…………

當然,綠色城市還包涵節能環保的概念。城鎮化建設中,大力發展綠色建筑和低碳、便捷的交通體系;推進綠色生態城區建設,提高城鎮供排水、防澇、雨水收集利用、供熱、供氣、環境等基礎設施建設水平等,在一座城市的現代化進程中不可或缺。

海綿城市,新一代城市雨洪管理概念,就是城市現代化建設中的一個縮影,是指城市在適應環境變化、應對雨水帶來的自然災害等方面具有良好“彈性”。

習近平曾提出,要建設自然積存、自然滲透、自然凈化的“海綿城市”。通過海綿城市建設,城市70%的降雨就地消納和利用。

另一個縮影是地下綜合管廊,也就是在城市地下用于集中敷設電力、通信、廣播電視、給水、排水、熱力、燃氣等市政管線的公共隧道,地下綜合管廊建設將改變過去城市建設“重地上,輕地下”的局面,將標志著中國城市建設發展方式的轉變。

地下綜合管廊示意圖

“遏制城市‘攤大餅’式發展”

高速的經濟發展,快速的城鎮化步伐,讓一些城市陷入盲目無序的擴張,擁堵、霧霾等“城市病”在一些中大型城市凸顯。

2014年2月,在北京考察期間,習近平就提出,要提升城市建設特別是基礎設施建設質量,形成適度超前、相互銜接、滿足未來需求的功能體系,遏制城市“攤大餅”式發展,以創造歷史、追求藝術的高度負責精神,打造首都建設的精品力作。

對于城市的這種“攤大餅”,中央文件中也一再強調“盡快把每個城市特別是特大城市開發邊界劃定”“嚴格控制特大城市規模,增強中小城市承載能力,促進大中小城市和小城鎮協調發展”。

2015年5月25日上午,習近平在浙江舟山城市展示館了解舟山群島新區規劃。 新華社記者 謝環馳 攝

對于不斷凸顯的城市病,習近平多次表明下大力氣“根治”的決心——

“要加大大氣污染治理力度,應對霧霾污染、改善空氣質量的首要任務是控制PM2.5,要從壓減燃煤、嚴格控車、調整產業、強化管理、聯防聯控、依法治理等方面采取重大舉措,聚焦重點領域,嚴格指標考核,加強環境執法監管,認真進行責任追究”;

“要把解決交通擁堵問題放在城市發展的重要位置,加快形成安全、便捷、高效、綠色、經濟的綜合交通體系”;

“解決群眾住房問題是一項長期任務,還存在著住房困難家庭的基本需求尚未根本解決、保障性住房總體不足、住房資源配置不合理不平衡等問題。人民群眾對實現住有所居充滿期待,我們必須下更大決心、花更大氣力解決好住房發展中存在的各種問題”;

……

2014年2月,習近平在北京市考察。這是習近平在首都博物館參觀北京歷史文化展覽。 新華社記者 張鐸 攝

“當高樓大廈在我國大地上遍地林立時,中華民族精神的大廈也應該巍然聳立。”

對文化的強調,貫穿于習近平治國理政的很多方面,城市建設也不例外。

2002年4月,福州市知名文物學者曾意丹請時任福建省省長的習近平為其所著《福州古厝》作序,習近平欣然同意,其中寫到:“保護好古建筑有利于保存名城傳統風貌和個性。現在許多城市在開發建設中,毀掉許多古建筑,搬來許多洋建筑,城市逐漸失去個性。在城市建設開發時,應注意吸收傳統建筑的語言,這有利于保持城市的個性。”

在浙江工作期間,習近平在金華市調研也曾談及,城市應該“有文化”,“城市文化是城市現代化的根基,是城市的氣質、是城市靈魂。”“文化功能是城市的主體功能”。他告訴大家,對西班牙巴塞羅那曾經提出的“城市即文化,文化即城市”口號記憶深刻。

2014年2月,習近平在北京市考察。這是習近平在東城區考察玉河歷史文化風貌保護項目時與群眾熱情握手。 新華社記者 丁林 攝

“歷史文化是城市的靈魂,要像愛惜自己的生命一樣保護好城市歷史文化遺產。”習近平在北京市考察時說。這座世界著名古都,豐富的歷史文化遺產無疑是一張金名片。“傳承保護好這份寶貴的歷史文化遺產是首都的職責,要本著對歷史負責、對人民負責的精神,傳承歷史文脈,處理好城市改造開發和歷史文化遺產保護利用的關系,切實做到在保護中發展、在發展中保護。”習近平還說。

一座城市,不應該是“千城一面”。應該是保護自然景觀,傳承歷史文化,形態多樣豐富,保持特色風貌。

2013年11月,習近平到濟南市外來務工人員綜合服務中心,一位在濟南工作10年的菏澤人正在詢問落戶濟南的條件,習近平問值班民警:“他符合政策嗎?”“符合。”習近平笑著對“菏澤人”說:“吃了定心丸了吧?”新華社記者 鞠鵬 攝

“戶籍人口城鎮化率直接反映城鎮化的健康程度”

2015年11月,習近平在中央財經領導小組第十一次會議上用六個“要”闡釋了城市發展的思路:要認識、尊重、順應城市發展規律,端正城市發展指導思想;要推進農民工市民化,加快提高戶籍人口城鎮化率;要增強城市宜居性,引導調控城市規模,優化城市空間布局,加強市政基礎設施建設,保護歷史文化遺產;要改革完善城市規劃,改革規劃管理體制;要改革城市管理體制,理順各部門職責分工,提高城市管理水平,落實責任主體;要加強城市安全監管,建立專業化、職業化的救災救援隊伍。

這六個“要”形成了指導中國邁向城市社會的綱領性框架思路,可以看出“推進農民工市民化”被放在整個城市發展的重要位置。

現在,按照常住人口計算,我國城鎮化率已經接近55%,城鎮常住人口達到7.5億。“問題是這7.5億人口中包括2.5億的以農民工為主體的外來常住人口,他們在城鎮還不能平等享受教育、就業服務、社會保障、醫療、保障性住房等方面的公共服務,帶來一些復雜的經濟社會問題”。

城鎮化進程中的核心必須是人。“城鎮化不是土地城鎮化,而是人口城鎮化”“ 戶籍人口城鎮化率直接反映城鎮化的健康程度”……

城鎮化是一個自然歷史過程,涉及面很廣,而越是復雜的工作越要抓到點子上,突破一點,帶動全局,這個重點就是農民工市民化。

2013年2月,習近平在北京地鐵8號線南鑼鼓巷站施工工地看望來自河南的鋼筋工范勇一家。新華社記者 鞠鵬 攝

在中央財經領導小組第九次會議上習近平強調,推進城鎮化的首要任務是促進有能力在城鎮穩定就業和生活的常住人口有序實現市民化。“農民工市民化,大中小城市有不同要求,要明確工作重點。推進城鎮化不是搞成城鄉一律化。城鄉公共基礎設施投資潛力巨大,要加快改革和創新投融資體制機制”。

對于加快戶籍制度改革,習近平還強調:“總的政策要求是全面放開建制鎮和小城市落戶限制,有序放開中等城市落戶限制,合理確定大城市落戶條件,嚴格控制特大城市人口規模,促進有能力在城鎮穩定就業和生活的常住人口有序實現市民化,穩步推進城鎮基本公共服務常住人口全覆蓋。”(來源:新華視點微信 記者:何雨欣、韓潔、王立彬)