習近平兩會“走基層”,最牽掛四件事

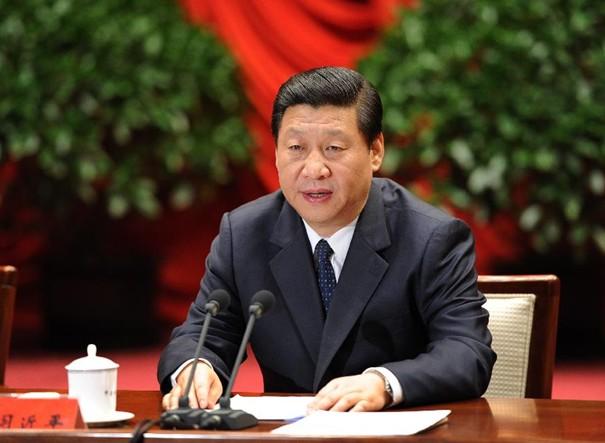

2015年全國兩會,習近平下團成了另一種形式的“走基層”。上海團、江西團、廣西團、吉林團,面對幾個具有鮮明地域特征的省份,他除了有針對性地談感受,也同時說到一些共性的發展問題。這次兩會,人民日報全媒體平臺(中央廚房)小廚,有機會現場聆聽總書記的一系列談話。經過小廚這幾天認真梳理,發現有四個高頻詞非同一般,諸位可以從中看出習近平的牽掛和關切。

這是一篇較長的獨家報道,先給大家透點猛料。以下兩點可都是總書記在兩會上說的,但你在別的報道中肯定沒見過:

1、“我正在集中思考‘十三五’規劃。這是實現全面小康的規劃,是實現第一個百年目標的規劃。”

2、“幾頓飯,幾杯酒,幾張卡,溫水煮青蛙,不知不覺,一失足成千古恨。”

還有更多獨家內容,大家耐心慢慢往下看吧。

第一件事,扶貧

扶貧這事,且聽咱們從頭道來。當年著書《擺脫貧困》,習近平身體力行帶領鄉親們脫貧致富。而今,他牽掛著廣袤大地上的“老鄉們”。上任兩年來,無論去哪個省份調研,都忘不了看看當地的貧困戶。

下團組前,小廚就推測,肯定會講到這件事吧。兩會臨近結束,再回頭想想,精彩的一幕幕就像電影鏡頭一樣,經典又難忘。

1、全面小康進程中,很是上心:減少貧困人口

政府工作報告中講到了扶貧,原話是這樣滴:持續打好扶貧攻堅戰……難度再大,今年也要再減少農村貧困人口1000萬人以上。

幾次會上,他都在“倒排工期、算明細賬”。“兩個一百年”中,距離2020年實現全面建成小康社會的宏偉目標,時間緊、任務重。全國貧困人口7000多萬,一年解決1000萬,是必須要完成的任務。

“我正在集中思考‘十三五’規劃。這是實現全面小康的規劃,是實現第一個百年目標的規劃。”

“總得來講,我對于實現全面建成小康社會的目標充滿信心。同時,也非常重視在實現目標中的短板和薄弱環節。其中一項就是扶貧。”

總書記的言談中傳遞出了黨中央工作重心的強烈信號。如果地方基層領導干部,再去忙著以GDP論英雄而讓扶貧工作往后排,是不是太任性啦?!

2、扶貧工作過程中,很是擔心:打水漂、看盆景、狗熊掰棒子

最后一公里,是決定成敗的關鍵。

會不會流于空洞口號?錢會不會打了水漂、滋生腐敗?幾次下團組,小廚一次次聽見習近平強調,要“扶真貧、真扶貧”。說白了,就是希望扎扎實實保障和改善民生,就是因為他“心中常思百姓疾苦,腦中常謀富民之策”。

幾次審議中,他生動的語言太接地氣,現場我們奮筆疾書,恨不得第一時間告訴大伙。回顧這三個“不”,經典永遠不過時:

第一個,不要狗熊掰棒子、貪多嚼不爛。吉林團審議時,他講到“一諾千金”四個字,特意加重了語氣:“要有堅持不懈的韌勁,一件接著一件辦,一年接著一年干,鍥而不舍地向前走。要發揮釘釘子精神,每一件事都要一抓到底,我們要一諾千金,說到就要做到。”

第二個,不要看盆景。從基層走出來,盆景、作秀瞞不了他的眼睛。在廣西團審議時,他說,“少搞一些盆景,多搞一些惠及廣大貧困人口的實事。”

第三個,不要打水漂、手榴彈炸跳蚤。

扶貧的錢,是點對點地落到了貧困戶身上?還是去修了“白宮”、“長安街大道”?習近平對于扶貧的錢,眼睛可是揉不得一丁點沙子。他要求,精準扶貧,立下扶貧“軍令狀”,到戶到人,扶到真貧的身上。

3、各地區扶貧工作,很是關心:革命老區、民族地區

江西有革命老區,廣西是民族地區。對這兩個地方的扶貧,習近平惦記得很。“立下愚公志,打好攻堅戰,決不讓一個群眾掉隊”,聽,多振奮、多鼓舞!就是在兩個代表團審議時強調的。

做好扶貧工作,得有著眼長遠的科學方法,有兩件事他格外上心:

一件是教育的事。在廣西團談到貧困地區的孩子們,他說,要抓好貧困地區的教育工作,把更多教育的錢投往西部、投往老少邊窮地區。“絕不能讓貧困家庭的孩子輸在起跑線上,堅決阻止貧困代際傳遞。”

還有一件是干部的事。他著眼于扶貧到位和干部培養相結合。好干部、后備干部就是要放在艱苦的地方、困難的地方,去磨練、培養他們。從黃土地上走出來,他對哪兒才是培養干部的最厚實土壤,看得很透亮。

第二件事,生態

2015年全國兩會,無論是參加上海團、江西團,還是參加廣西團、吉林團,習近平次次都要講的一個主題是生態環境。

建設一個美麗中國,是習近平的夢想。這里面,既有對自然生態的念茲在茲,也有對政治生態的戰略思慮。

1、發展進程中,最不能容忍:只要金山銀山,不要綠水青山

話說3月6日上午,人民大會堂江西廳暖意融融、笑聲朗朗。

講到江西自然環境,習近平信手拈來,現場誦詩兩首:“落霞與孤鶩齊飛,秋水共長天一色”,“飛流直下三千尺,疑是銀河落九天”。他同江西老表們說,“環境就是民生,青山就是美麗,藍天也是幸福。要像保護眼睛一樣保護生態環境,像對待生命一樣對待生態環境。”看得出來,生態環境在習近平心目中杠杠的位置了吧。

今天,很多人都知道他非常看重生態環境,對習近平的“兩山論”也佩服得五體投地。但如果你只知道“既要金山銀山,更要綠水青山”這一句,就想貼上“鐵粉”標簽,可還不夠呢。完整的表述是這樣的,既要金山銀山,又要綠水青山,綠水青山就是金山銀山。

十八大以來,習近平無論是在國內主持重要會議、考察調研,還是在國外訪問、出席國際會議活動,常常強調建設生態文明、維護生態安全。有多少次呢?想體現出“鐵粉”的專業素養來,一定要記住啦,有關重要講話、論述、批示超過60次,差不多半個月就有一次哦。那些還想著走老路子,通過犧牲“綠水青山”換取“金山銀山”的,可要趕緊調整思路、跟上步伐,等到被當頭一棒才醒悟,那就晚啦!

2、保護過程中,最不能容忍:先污染,后治理

3月5日,人民大會堂上海廳。講到環境問題時,習近平格外關注。“空氣質量優良的能占多少?”“70%。”這時有人插話說:“有時候是靠天吃飯。”笑聲中,習近平接話說:“不能只靠借東風啊!事在為。”習近平對環境治理很上心,各級干部不容懈怠。

當然,他更愿意看到的,是保護優于發展,而不是先污染后治理。

習近平諄諄囑托,先污染后治理的路子是走不通的,“生態等到污染了、破壞了再來建設,那就遲了。對于那些破壞生態環境的行為,絕不能手軟”。

3、對政治生態,最不能容忍:管黨治黨失之于寬、失之于軟

自然生態重要,政治生態同樣重要。

十八大以來,習近平做的最能提振全黨全國人民精神的事有哪些?你可能要說了,嚴格執行“八項規定”,強力糾“四風”,鐵腕反腐敗……要小廚說,就在一個“嚴”字,解決管黨治黨失之于寬、失之于軟的問題。

這不,參加代表團審議,習近平再次敦促加強作風建設,營造風清氣正的政治生態,他說得很重:

作風無小事。他說,可以說所有腐敗問題,起初往往都是從作風失范開始的,從不講規矩開始的,從違反紀律開始的。幾頓飯、幾杯酒、幾張卡,“溫水煮青蛙”,不知不覺,一失足成千古恨。

第三件事,轉型

中國經濟發展進入新常態。

四個代表團所處省份,恰好是中國東部、中部、西部、東北。有窮有富,卻都面臨個大事:轉方式、調結構,積極適應、主動引領新常態。

想知道最新的中央精神?好好學習習近平下團組講話準沒錯!字里行間都是學問。

1、轉型過程中,放心不下的是:任性惰性。

巧用網絡流行詞,不是第一次了。幾個月前讓“APEC藍”亮相國際舞臺;這一次,一聽他巧用“任性”二字,代表們都很歡樂了。但事情卻歡樂不起來。

“老常態、簡單粗放的發展路子難以為繼了。在經濟發展上要堅持創新驅動發展,堅持轉方式調結構。”上海團審議時,說到這,他幽默一句:“也不能那么任性了,否則靠什么可持續發展?”

任性、惰性在不同地區,有不同的表現——

對沿海發達地區來說,是不進則退。他寄語上海,要只爭朝夕、快馬加鞭向前推進。

對老工業基地來說,是“二人轉”。吉林團審議時,他說:不能再唱“工業一柱擎天,結構單一”的“二人轉”。他進而借用“加減乘除”的比喻,警告不能偏離跑道。

對于新常態進程中,官場上的兩個惰性任性心思,習近平看得很清楚。一個是為官不易,一個是腐敗擋路。江西團審議,聽到江西取得的成績,他斬釘截鐵地說:“反腐并不會影響經濟發展,反而有利于經濟發展持續健康。”

2、轉型過程中,立志推動的是:創新驅動。

抓創新就是抓發展,謀創新就是謀未來。對于“創新驅動”,兩年來習近平常提常新。此次選在上海團重點說這事,可是“大有來頭”。

“全國改革開放排頭兵、創新發展先行者。”這是習近平對上海的定位。作為領頭羊,如果上海還不能走在世界前面,中國談何容易?“惟改革者進,惟創新者強,惟改革創新者勝。”他的這句名言,讓代表們聽得個個心潮澎湃。

上海自貿區還是個新生事物,制度創新許多方面還有巨大潛力和空間。小廚聽會中,有兩個詞印象很深刻:

一是,“孤島現象”:面向經濟社會發展主戰場,圍繞產業鏈部署創新鏈,消除創新中的“孤島現象”。

一是,“不能落伍”:世界各國都在搶占未來創新先機,中國不能在這場科技創新的大賽場上落伍,必須迎頭趕上、奮起直追,贏得主動和優勢。

3、轉型過程中,殷殷囑托的是:優勢轉換。

優勢轉換,要巧勁,也得靠本領。習近平現場幫著省市“出謀劃策”。

廣西,如何把區位優勢轉換成發展優勢?

“一帶一路”沿線地域,一場深刻的變革正在醞釀。習近平把廣西擺在全國棋盤上的“銜接”位:“一帶”和“一路”有機銜接的重要門戶,這篇文章怎么做好做足?關系到廣西今后能否有大發展;要因勢利導、順勢而為、趁勢而上。

尊重客觀規律,拔苗助長、瞻前顧后要不得。他的話說得實誠,把區位優勢轉化為發展優勢,關鍵是要實施更加積極主動的開放戰略。在開放中尋求交流合作,在競爭中爭取先機主動。

吉林,如何把基因優勢轉換成生產力優勢?

“白雪換白銀,換來了嗎?”習近平這一問,吉林代表連連點頭:冬季的航班超過了夏季。

傳承東北創新創業、敢為天下先的N個基因,完成適應新常態的華麗轉身,東三省的轉型之路,其實就是一條優勢轉換之路。

去年東北經濟增速整體下滑,有人稱之為“新東北現象”,談到這個問題,習近平透過現象看本質:要靠深化改革,堅決破除體制障礙,把老工業基地蘊藏的巨大活力釋放出來。

第四件事,三農

“三農”問題是習近平的老本行了。延安插隊,正定下鄉;耕耘福建,主政浙江……走到哪,總離不開一個“農”字。他撰文直陳,題目就叫《我是黃土地的兒子》。

兩會期間,問計于農,“三農”的3個大課題,他亮出明確答案。

1、課題之一:是否淡化農業?

有種說法,創新驅動、轉型升級,那……是不是此長彼消、淡化農業?吉林團審議時,習近平反駁了這種觀點:“不是要不要農業的問題,而是新形勢下如何迎難克堅、抓好農業的問題。”

為何如此重視農業?小廚一路聽下來,著眼點有二:

一是,向歷史去看,中國人的飯碗必須牢牢端在我們中國人自己的手上。歷史上,中國曾經解決了幾億人的溫飽。更何況,農業不僅是支柱產業,也是咱們出口的大戶。重視農業,必須有這樣的戰略清醒。

二是,向未來去看,“兩個一百年”,奔向全面小康過程中“四化”舉足輕重。推動我國新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展,相對而言,農業現代化是其中的短板。而越是哪方面的工作不是那么牢靠,越是要重點抓好哪方面工作。農業現代化必須擺在重要位置。

2、課題之二:怎樣保護土地?

當過7年農民,對腳下的土地有著深厚感情。“三農”問題中,他對土地保護投入了更多關切的目光。

審議時,聽到代表說起農業,習近平很專業:“重金屬污染情況怎么樣?”“黑土地每年減少多少?”“秸稈還田還是一種模式嗎,焚燒比例占多少?”“土地流轉率有多少?”問得細、問得深,代表們答得也爽快。

中國的糧食產業必須發展,耕種的土地必須保底線、保紅線。幾天的會聽下來,感覺他尤其惦記以次充好的問題。“我們的高產穩產田不要破壞。”“形成有機的活土層要靠多長時間的積累?”……現場簡直就是一場農業專家在對話。想起他前不久在陜西調研的時候,也反復叮囑,一定要解決以次充好的問題。

3、課題之三:如何創新機制?

是“三農”的實干家,也是理論家。他曾經帶著陜北的鄉親們打沼氣,也曾在博士論文中研究中國農村市場化建設。吉林團審議時,習近平講到了中央近來出臺的供銷社改革意見。

會不會是太專業的小眾話題?

你可能不知道,聽說上世紀80年代的中央農村政策研究室,曾經聘請在正定工作的習近平當特約研究員。每年一號文件起草前,經常要把他和幾個地方干部請過去,介紹農村情況,研究農村政策。

其中的一個重點,就是供銷社。那時候就在研究怎么用供銷社作為主渠道搞雙層經營的“統”這個問題。

而今,思路一脈相承,機制卻在不斷創新。供銷社本身就是和農民緊密聯系的利益共同體。習近平強調,要加快培育新型農業經營主體,加快推進現代農業建設。

這些天,習近平下團組“走基層”,一個個接地氣的現場問答,刷新你我的電腦屏幕,也刷新地方發展的慣性思維。總書記牽掛的這些事,給各級領導干部劃了工作重點,不正是“四個全面”的生動縮影么?