大像山:佛教的圣殿與迷宮

□牛勃

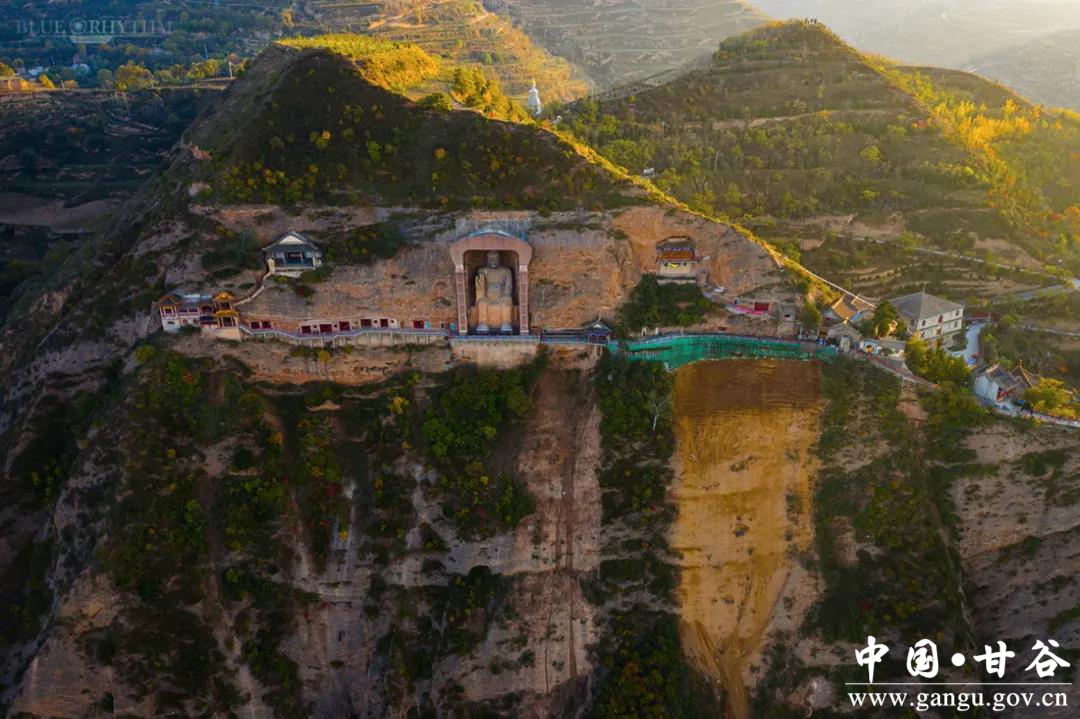

開鑿于北魏,泥妝于盛唐的甘肅省甘谷縣大像山大佛,高23.3米,寬10.02米,為渭河流域唯一一尊唐代大佛。大像山大佛不僅以其高度榮入國內(nèi)巨佛之列,也因其高超的塑造藝術(shù)被專家嘆為“國之瑰寶,世所罕見”,更以其撲朔迷離的奇幻境界引人追索探尋……

胡子里長滿故事

大像山大佛為半圓雕石胎泥塑。大佛右手作拔濟(jì)眾生印,左手平放于膝,發(fā)型為水波紋高肉髻,頸較粗,鼻寬短,眉梢低垂,臉部渾圓,神情溫和韶秀,頭大面方,肩寬較平,身軀厚重,臉部雍和,肌肉豐滿,唇潤頤豐,眼睛明澈而略顯凸起,善跏趺坐,雙足各踩蓮花座,袒胸赤足,軀體寬宏高大,比例協(xié)調(diào),前頸上有三道弧形線圈,上著雙領(lǐng)下垂袈裟。

甘谷大像山大佛氣勢雄偉自不待言,但最讓人匪夷所思的還是上嘴唇兩撇藍(lán)色的蝌蚪狀短須。佛有短須,在藏傳佛教區(qū)小佛像時能見到,但在漢傳佛教區(qū),在如此高大的佛像上有這樣的蝌蚪狀短須則實屬罕見。據(jù)考證,大像山大佛為釋迦牟尼佛,可不管是彌勒佛還是釋迦牟尼佛,在漢傳佛教區(qū)他們都是不長胡須的,佛經(jīng)中也沒有關(guān)于對佛胡須的描述。胡須為大像山大佛抹上了一層神秘色彩,讓無數(shù)的觀光者驚訝不已而又匪夷所思。

對此,民間解釋倒是生動有趣。傳說古時候有一川商來甘谷,渡渭河時突遇暴雨漲水,川商在激流中掙扎幾欲滅頂,忙亂中抬頭,但見大像山大佛靜穆慈悲,川商急忙許愿,“大佛啊大佛,只要你保佑我逃過今日一劫,日后定來甘谷金妝圣容。”說來也奇,川商不僅死里逃生,而且生意上也賺了幾個。為報答佛祖庇佑,川商帶了自以為足夠多的金子來到大像山。可川商怎么也沒想到從渭河中看來并不怎么高大的佛像到跟前時竟如此高大。他倒吸一口涼氣,心里一下沒了底。但大愿卻不能改變,無可奈何,只能走一步算一步了。額頭、臉龐,一路貼下來,金光燦燦,可看著日益減少的金箔,川商眉頭愈結(jié)愈緊。工匠不解,無奈之下川商只好說了原因。工匠聽了,二話不說,從火堆中抽出半截?zé)沟哪景簦噬夏_手架,在大佛上唇左右一畫,竟是兩撇蝌蚪狀的胡子,川商一看,大喜過望,因為有了胡子,自然不需貼金,這樣一來,眼看不夠的金箔不僅夠用,而且綽綽有余。

這便是民間對大像山大佛胡須來歷的解釋。

明正德、嘉靖后,民間秘教日益興盛,喇嘛入住大像山,喇嘛教對大像山產(chǎn)生了一定影響。“清穆宗同治二年(1863年),回民反清,夏歷四月,焚大像山梵宇祠廟,毀塑像,住持河州人孟喇嘛被殺。”“九年(1870年)伏羌令強(qiáng)任‘募資興修,一復(fù)承平之舊。大佛樓重建。’”(李亞太《大像山志》)大像山大佛的蝌蚪狀短須應(yīng)該是清代這次維修時畫上去的,其一是胡須的顏色為藍(lán)色,而藍(lán)色幾乎是清朝的“國色”;二是蝌蚪狀短須和藏傳佛教喇嘛教佛像的胡須相似;三是這胡須是畫在大佛嘴唇金箔之上的,顯然是清代大佛彩繪時畫上去的,而這次彩繪,也是大佛的最后一次彩繪。民間傳說聽來生動,但傳說只能是傳說。

那么,如此多的金箔又是從何而來呢?

隋唐兩代,佛教進(jìn)入鼎盛時期,隋文帝楊堅在位的二十多年里,全國制作佛像十萬余尊,妝修前代佛像一百五十余萬尊。盛唐時期,全國佛寺大興,朝廷諭令“釋教宜在道法之上,緇服(僧人)處黃冠(道士)之上。”武則天登基后,據(jù)說為報答佛教對她稱帝的支持,捐出脂粉錢,以洛陽為中心,雕塑和妝修了十九尊二十米以上的大佛,甘谷大佛不僅是這十九尊中的其中一尊,而且是渭河流域唯一的一尊。大佛臉上的貼金,估計合今人民幣四百萬元左右。如此巨大的財力,歷史上,也只有盛唐時期才可完成。事實證明,大像山大佛正是泥妝于盛唐時期。

視覺誤差匠心獨(dú)運(yùn)

大像山大佛是國內(nèi)垂直高度最高的大佛,自佛窟至山下約200米。這樣的高度塑造的佛像,往往給人以比例失調(diào)之感,什么原因呢?視覺誤差所致。大像山大佛的神奇之處就在于不論從佛窟內(nèi)還是山腳下,甚至渭河北岸更遠(yuǎn)的地方觀看,都給人一種比例極為協(xié)調(diào)的感覺。這又是什么原因呢?研究人員通過仔細(xì)觀察,驚奇地發(fā)現(xiàn)了大像山大佛雕塑技法上的許多獨(dú)特之處。佛的雙耳,按正常雕塑技法,上耳廓緣應(yīng)與眉毛相齊,但大佛的上耳廓緣提高到了頭頂超出發(fā)際線,高出正常比例一倍多,人站在下面仰視,視覺上耳朵的位置正好是正常人的比例,如果耳朵按正常比例塑造,就會有掉下來的感覺。眉弓骨正常的雕塑法都是高高凸起,雕塑才會顯得目光深邃,但大佛眉弓骨的雕刻卻與此正好相反,而是在眉弓骨位置上陰刻了深深的凹形弧線溝,并用群青裝色,遠(yuǎn)處看反而顯示出高凸和立體的感覺,這樣就既解決了特大雕塑用料脫落的問題,又獲得了近乎完美的造型效果。佛的瞳仁為何歷經(jīng)千百年一直炯炯有神,光彩奪目熠熠生輝呢?原來它是將一個黑釉大缸一劈兩半,鑲嵌在大佛的眼眶里,并且大缸的位置超出了下眼瞼的位置,從頭頂看,上眼臉高出大缸做成的瞳仁,瞳仁又突出于下眼瞼,很不合雕塑規(guī)律,但站在下面的感覺,眼部的位置正好與正常人一樣,目光中更含有慈悲和智慧的光芒。如果不用這樣的特技處理,仰視時將失去比例,反而形成眼珠深陷之感。佛的鼻梁直直下垂,形成碩大的梯形體積,佛的上嘴唇高出下唇許多,而下頜骨卻下陷了進(jìn)去。整個頭前傾。所有這些技法都是古人在事先用小樣的形式科學(xué)地研究和計算了其變化之后,才胸有成竹解決了由于高大而形成的視覺誤差。其后宋明清幾次大規(guī)模維修時,仍在未改變原樣的基礎(chǔ)上裝修彩繪,以使其不失盛唐風(fēng)貌。

通過對視覺誤差的準(zhǔn)確計算,雕造出如此比例和諧的大佛像,中國古代藝術(shù)家巧奪天工的智慧,讓人大為驚嘆。

開鑿之舉巧奪天工

中國古代大型石窟的開鑿,與之相伴的往往是一場巨大的生態(tài)災(zāi)難。遠(yuǎn)的不說,僅以最近的天水麥積山和武山水簾洞拉梢寺為例,“砍盡南山柴,修起麥積崖。”“先有南山柴,后有麥積崖。”何以要砍盡南山柴,因為要搭腳手架;沒有大樹,砍伐小樹和灌木,拉來樹梢扎成捆一層層壘起來,這就是拉梢寺的開鑿,近百米高的腳手架搭起來,得多少的樹和梢啊!一個“盡”字,絕非夸張。而大像山大佛窟,高于地面整整兩百多米,高出麥積山和拉梢寺一倍還多,這樣的高度真要搭腳手架的話,又得多少柴?得砍盡多少山?從山下搭不起,從窟內(nèi)搭崖懸邊更無處搭。怎么辦?聰明的古代工匠看中了大佛窟西面一天然洞窟,用“之”字形坡道打通今“藥王洞”至與大佛頭頂平齊,再向東鑿?fù)ㄖ链蠓鹂撸@就是民間傳說的“先有藥王洞,后有大佛窟。”然后從上往下開鑿,既不用搭腳手架,而且從上往下開鑿又減輕了大量的工作量,可謂一箭雙雕,更為重要的是免避了一場嚴(yán)重的生態(tài)災(zāi)難,變不可能為完全可能。如此看來,國內(nèi)垂直高度最高的大像山石窟反倒是開鑿相對容易點(diǎn)的,而其原因不是別的,還是古代勞動人民超凡的智慧。

國內(nèi)各地大佛窟,一般都在窟前有木構(gòu)建筑,而大像山完全“開門見山”,迥異于他處,這又是什么原因呢?

專家認(rèn)為:“9-10世紀(jì),石窟開鑿漸趨衰落,窟前接建木構(gòu)堂閣的作法開始流行。”(宿白《考古學(xué)》)樂山、敦煌等地的石胎大佛,都是在宋代加架樓閣的。事實上,從《重建大像山碑記》看,宋嘉佑三年(1058年),大像山大佛窟也始建樓閣,至明,“……上覆以樓,今樓廢。”(葉應(yīng)甲《伏羌縣志》)清乾隆時,縣令楊芳燦主持重建大像窟樓閣,同治二年(1863年)毀于兵燹。同治九年(1870年)縣令強(qiáng)任“募資興修,一復(fù)承平之舊”,建成大佛樓三間五層。清末大像一指墮,壓塌層樓一間。民國九年(1920年)地震,大佛樓閣木架傾圯。民國十年(1921年)士紳李繡鎕等人募金重建,改三間五層為五間三層。后又毀,此后再未恢復(fù)。大佛窟樓閣雖去,但游人至窟內(nèi),抬頭可見排列整齊,密如蜂房的梁眼椽眼,完全可以想見昔日樓閣的雄姿。近年來,縣上邀請文物專家進(jìn)行調(diào)查論證,準(zhǔn)備恢復(fù)木樓原貌。相信在不久的將來,大像山木樓又會和大佛相得益彰,重現(xiàn)光彩。

輝比麥積山堪為姊妹窟

大像山大佛開鑿于北魏泥妝于盛唐已成定論。北周保定五年(565年),大都督李允信在麥積山“為亡父造七佛龕”,其規(guī)模宏大,堪稱麥積山石窟之首。窟成,時著名文學(xué)家庾信專為其撰《秦州天水郡麥積崖佛龕銘》,其《銘》中有“異嶺共云,同峰別雨;冀城余俗,河西舊風(fēng)”句,言麥積山造像所繼承者為冀城(今甘谷縣)和河西走廊造像的風(fēng)貌,大像山之于麥積山的意義僅此一句便可知曉。麥積山所存歷代造像很多,可偏偏唐代造像極少,而高大造像更是干脆沒有。唐時天水地震,集中唐代造像的麥積山一崖毀去,造成天水一帶唐代造像的幾乎斷代,所幸的是大像山大佛不僅得以幸免,而且填補(bǔ)了麥積山?jīng)]有唐代大佛的缺憾,麥積山大像山相互補(bǔ)充,研究者據(jù)此將大像山和麥積山譽(yù)為姊妹窟,不是沒有道理。大像山大佛不僅以其造像風(fēng)格影響了麥積山,也以其珍貴的實物遺存填補(bǔ)和豐富了麥積山,可謂幸運(yùn)中的幸運(yùn)。

甘谷為古代絲綢之路和唐蕃古道的必經(jīng)之地,也是佛法東漸的必經(jīng)之地。甘谷大像山除大像窟外,窟東有一連串面積均在10平方米以下的小窟。這些小窟形制多為平面作長方形,窟內(nèi)正壁鑿長方形大龕,并置高壇基,東壁或西壁均開僧房,僧房內(nèi)設(shè)僅供一人居住的石炕,有的設(shè)明窗。后來的僧人,在窟內(nèi)修行習(xí)禪,甚至起灶煮飯。這種在窟內(nèi)置有僧房的佛堂,在其他地方石窟中較為罕見。

魏晉南北朝時期,隨著佛教在中國的發(fā)展興盛,開窟造像之風(fēng)大興。佛教徒們開窟造像,除了進(jìn)行一般的禮拜、供養(yǎng)等宗教儀式外,還有一個非常重要的的作用,就是作為僧人修行習(xí)禪之所。

“禪”是天竺語“禪那”的簡稱,意為“思惟修”、“靜慮”或“棄惡”,有“靜其思慮”和“靜中思慮”兩層意思,一般稱作“禪定”。佛教僧侶們將其視為宗教修養(yǎng)的一種重要途徑,無論大乘或小乘,都非常重視禪法的修煉。進(jìn)行禪思,需要十分幽靜和安定的環(huán)境。古代印度石窟寺中的“毗訶羅”窟,就是僧人習(xí)禪的洞窟。所謂“毗訶羅”窟,也稱“精舍”或“僧房”,多為一個平面作方形的大窟,后面有佛堂,左右兩側(cè)為小室,面積僅六七平方米大小,三面石窟,一面開門,內(nèi)可容僧人一至兩名。我國新疆克孜爾石窟中有個別的僧房,敦煌莫高窟268窟內(nèi)西北二壁也鑿有僧房,說明我國早期佛教石窟寺也受印度“毗訶羅”窟形式的影響,盡管洞窟形制略有區(qū)別,但開鑿這種洞窟的目的基本一致。

大像山石窟現(xiàn)有窟龕,基本上都是帶有僧房的禪窟。從窟龕分布的形式和大像窟的關(guān)系看,這些窟龕的開鑿年代在唐代以前,它們?yōu)檠芯勘狈降貐^(qū)佛教宗派的發(fā)展、窟龕形制的演變提供了重要的實物資料,或者說,大像山大佛窟的一系列平頂方式禪窟,較好的保存了佛教傳入中國時早期的石窟式樣,極為珍貴。這些小型禪窟的價值,從一定意義上講,并不亞于大佛和大佛窟。

(來源:甘谷縣融媒體中心 轉(zhuǎn)載:康翠霞) |