大像山:盛唐的壯觀

□王 琪

1

一條東去的河流,攜帶遠古的歷史、燦爛的文明,流過甘谷,流過甘谷的大像山,這條河流叫渭河。一條西來的古道,馱載異域的風情、他鄉的佛陀,經過甘谷,經過甘谷的大像山,這條古道叫絲綢之路。 山水與古道,自古親如一家,情同手足。千百年來,悠悠渭河,滋潤著大像山、茂盛著大像山;茫茫絲路,裝點著大像山、繁華著大像山。而這座站立在中國父親山——秦嶺西端的隴右名山,也深情地遙望著渭河的潮漲潮落,記錄著絲路的榮辱興衰,也收藏著甘谷的人文歷史、風土人情。 一座大像山,半部甘谷史。

2

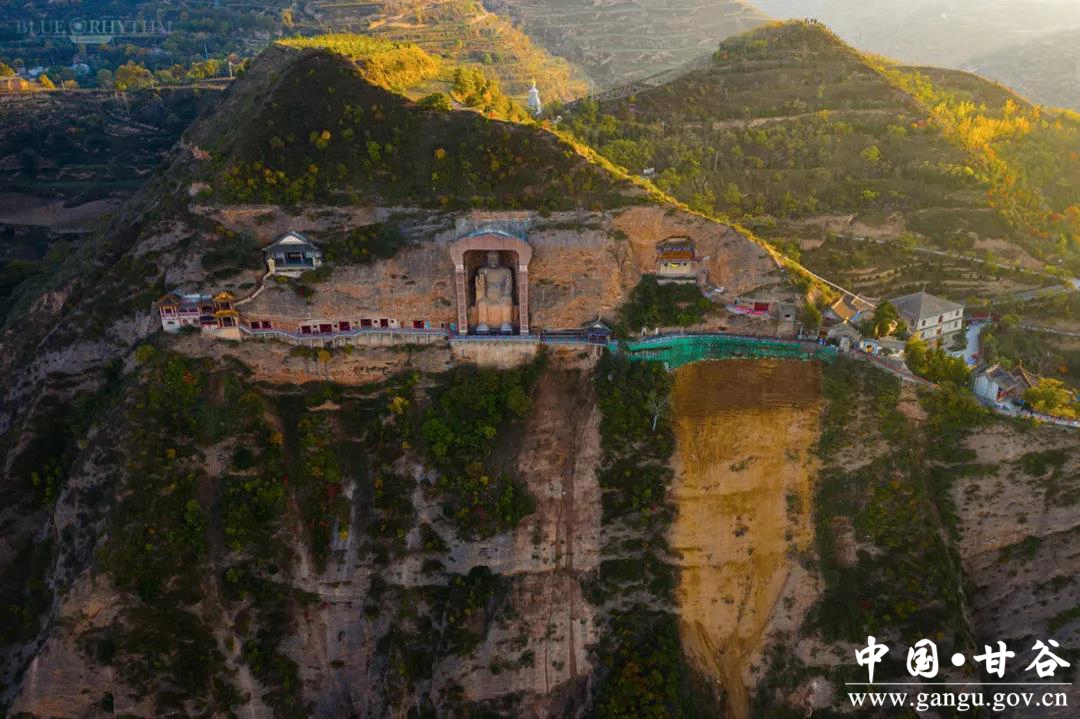

一個云淡風清的秋日,我輕輕走進大像山,踏進山門的瞬間,我回望了一眼來時的路。遠處的渭河,內斂著深沉的美麗,流淌著歲月的故事;山下的水上公園,倒影著山間的景致,裝點著今人的思想。大像山上,秋光流韻,梵音渺渺,一派現世安穩、歲月靜好的景象。這樣的時光,離紅塵很遠,離心卻很近。 一位身著僧袍的和尚,手捻佛珠,邁著禪意的腳步,從我眼前緩緩走過。那如風的背影,慢慢融入山中,好似一幅筆墨淺淡的插圖,裝幀在大像山的歷史記憶中。記憶中,還有那些大像山的過去,大像山的從前。 大像山,因其山巔修鑿一尊20余米高的大佛像而得名,也因這尊大佛像而名揚四海。然而,在甘谷,關于大像山的名稱,還有另外兩種叫法:文旗山和大象山。一個來自民間,一個來自宗教。在民間它被稱為文旗山。文旗山與其東側的簸箕山統稱旗鼓山,兩山一左一右,猶如兩面迎風招展的旌旗。自古崇文尚武、任俠好義的甘谷人就把攀升于右的叫武旗山,把飄揚于左的叫文旗山。左文右武,文張武馳,實則寄寓了甘谷人崇文尚武的美好情操。而關于“大象山”的叫法,實際上是上世紀90年代初,大像山請時任中國佛教協會會長的趙樸初題寫山名,趙老依據釋迦牟尼“乘象入胎”的傳說,題為“大象山”。如今這方牌匾就鐫刻在大像山下,于是也有人稱“大像山”為“大象山”,雖然讀起來一樣,聽起來相似,但含意卻大相徑庭。而在甘谷依然習慣地稱這座山為大像山。 大像山自古就是一座歷史名山、人文圣山。它來自于中華民族的父親山——秦嶺,懷抱著中國母親河的搖籃——渭河,出身名門,天生麗質。橫亙中國內陸的秦嶺素有“中華龍脈”之稱,經過千百年的歷史演化與積淀,已形成了博大、厚重、深邃的秦嶺文化。大像山作為秦嶺西端一支獨立的余脈,飽受秦嶺文化的浸染與滋養,顯露過中華文明的曙色與晨光。當秦安大地灣文明在距今約4800年前忽然沉入黎明前的黑暗后,直至進入“三皇”的神話時代,這里便出現了奇跡:走來了伏羲與女媧。而傳說中的人文始祖伏羲,相傳就誕生在與大像山相鄰的甘谷縣白家灣鄉古風臺,那里的鄉民至今使用的八卦灶臺、八卦雞籠,就是那個恍惚的神話時代存留至今的物證。而近年來在大像山上發現的陶罐、陶片,則無言地訴說著遠古先民那段遙遠的史前歷史,它們閃爍著仰韶文化、馬家窯文化和齊家文化的光芒。

大像山不但秉承了秦嶺渾然博大的氣質、深邃厚重的風骨,而且被古老悠久的渭河浸潤得風姿綽約,豐潤華美。渭河作為中華文明的一支重要血脈,是中華文化之軸,中華文明的書頁從這里開始依次翻動。大像山懷抱著渭河,汲取著渭河的精華,吸收著渭河的營養。1300多年前,年僅29歲的玄奘離開長安西行取經,就是沿著這條著名的河流,走上隴東高原,走向西域圣地的,他是否到過大像山,史書上沒有留下明確記載。然而沒有記載并不能斷定貞觀三年玄奘離開長安西行后,就未登大像山。在玄奘法師看來,大像山離長安不遠,當然不算“西域”,也就不便多留筆墨,也未可知。 大像山還因山勢險要,歷來為兵家所重視。遠在東漢元年(公元23年)七月,天水成紀人隗囂,自稱上將軍,薶血加書,移檄告郡國,起兵隴右,討新都侯王莽,后勒兵數萬,東征西討,盡據涼州之地,盛時曾在大像山置歇涼臺、閱兵臺、撾鼓臺。清《伏羌縣志》載:“文旗山上有平臺,昔王莽篡權,冀人隗囂起義應漢時,閱兵于其巔,旁有撾鼓臺,里人猶能道之”。 曾經叱咤風云、一呼百應的隗囂,最終以悲劇的色彩被史家列入《僭國傳》。然而,作為歷史人物,他為大像山涂上了第一抹文化的底色。他是第一位走進大像山,而且是第一個被大像山記住的歷史人物。隗囂離去了,只給后人留下風一樣黯淡而憂傷的背影。 隗囂走了,湮滅在了歷史的煙塵中。然而,他鄉的佛陀,卻沿著一條被稱之為“絲綢之路”的大道,來到了甘谷,來到了大像山。 隗囂湮沒100多年后,即公元前138年,漢武帝劉徹派遣張騫出使西域,從此,歷史上一條叫絲綢之路的古道,橫空出世。這條著名的古道上,不但有婉轉悠揚的駝鈴,成群結隊的馬幫,更有溫柔的絲綢、文化的使者和含容的佛祖。佛祖經過大像山時,選擇在此小憩。然而,這一坐就是千年,坐過了隋唐五代,坐過了宋元明清,坐成了千古名山,坐成了隴右名勝。 從此,大像山花香滿地,佛光璀璨,寂寞唱歌,荒涼生花。 從此,佛給山一個名傳名久的載體,山為佛一個緣起緣滅的平臺。 佛為大像山點燃了生命,注入了靈魂。有了生命和靈魂的大像山注定要被千千萬萬的世人瞻仰、朝拜。

3

今日我也是和千千萬萬的世人一樣,懷著一顆簡單而平常的心,來朝拜大像山的。穿過牌坊式山門,一只匍匐于地的黿鼉背上,馱載著一方黑色的石碑,石碑書寫著“羲皇故里”四個古樸的大字,從碑上的文字可以知道,這方碑石是“伏羌士庶人等”,于1928年農歷4月,因原“羲皇故里”碑被毀而恢復重建的,是迄今發現最早的一塊稱為“羲皇故里”的石碑。而原碑究竟立于何時,史書上沒有任何記載,已無從查考。然而,與此不遠的塑于元代的甘谷華蓋寺伏羲洞里的伏羲像,卻是天水地區最早的伏羲塑像。我不知道這兩者之間究竟有什么聯系,但它們都似乎在無言的證實著一個事實,甘谷是人文始祖伏羲最初的故鄉。我為故鄉歷史的深邃和人文的輝煌感到驕傲。想至此,我加快了腳步,匆匆走向供奉人文始祖伏羲的大殿:太昊宮。 太昊宮亦稱伏羲殿。它前瞰土地廟和梅葛殿,后鄰地藏殿,“負蒼巖,瞰清渭,谷回川抱,形家目為勝地”。太昊宮始建于明萬歷48年,清同治元年回民起義時被焚,光緒10年重修,1988年重修山門,1995年重修大殿并塑像。殿宇座南向北,巍峨宏敞,山門為斜拱出挑垂花門,懸山頂,門額上有清代優貢李維屏真書“太昊宮”三字,豐滿渾厚,遒勁有力。 穿過垂花門,走進太昊宮,我仿佛走進了華夏文明幽微的源頭。伏羲大殿前的四株古柏,猶如四位溫文爾雅的君子,一襲碧綠的長衫,散發著古樸純然的氣息,古拙蒼老,文質彬彬,靜靜地守望著古老的伏羲,也守望著古老的文明。大殿內的伏羲,目光炯炯,孔武有力,即有人文始祖的慈詳,又有征服世界的睿智。雙手托八卦于胸前,手掌寬大而手指細長,即有改造自然的力度,又有創造文明的靈秀。胸前的八卦,即表現出了伏羲超人的智慧和創造力,又表現出伏羲扭轉乾坤的大無畏氣概。伏羲分腿端坐于分心石上,全身赭石色,筋骨突起,肩披桑葉,腰圍虎皮,氣質渾厚,神態自然,精神煥發,即有神的威力,又有人的親切。大殿內東壁繪女媧練石補天圖,西壁繪伏羲畫演八卦圖,正中是一幅伏羲生地甘谷古風臺的寫實畫,殿頂繪六十四卦及河、洛二圖。站立殿前,凝望伏羲,我沉浸在一片曠遠的歷史長風和悠悠的文化墨香中,心曠神怡。

清風徐來,吹響了檐角的鈴聲,我仿佛聽到了那首古老的歌謠:“甭看冀縣(甘谷)地方碎,伏羲皇帝頭一輩,桑葉兒衣裳臉上黑,伏羲爺生在古風臺。”古老的歌謠傳唱著歷史荒遠的真實,追懷著先人永恒的靈魂。6000多年前,一個叫華胥氏的美麗女子,迷失在雷澤古地的路途上,幸而她發現了一行巨大的腳印,于是她踩著巨人的足跡,一直向南山走去。當她的雙腳和巨人的腳印疊合的瞬間,她有一種被蛇纏身的感覺,有一股幸福的暖流從腹部迅速傳遍全身。于是,她懷孕了。12年后的正月16日,她在被后來稱做朱圉山的一個山洞里,生下一個男孩,取名伏羲,自命風姓。這個洞后來就叫伏羲洞。洞前不遠處的那塊又高又大的平臺就叫古風臺。伏羲在這個臺上,仰觀天象,俯察萬物,遠取諸物,近取諸身,與烏龜談話,和鯢魚聊天,開天明道,創立八卦,通神明之德,類萬物之情,興婚姻嫁娶之禮制,開漁獵畜牧之先河。他只在人類靈魂的深處輕輕一劃,便天清地明、海晏河清,便龍飛鳳舞、鳥語花香。那一畫開天的手勢,像揮別,又像召喚,至今仍保存在人類心靈最柔軟的角落;他只用簡簡單單的陰陽兩種符號,便揭穿了宇宙的秘密,解析了世界的構成,掰開了人類的雙眼。 伏羲大殿屋檐下、柱子上雕刻的牌匾楹聯,吸引了我的目光。屋檐下是四位蜚聲海內外的書法家的墨寶,趙樸初的“人文始祖”匾,啟功的“一畫開天”匾,舒同的“開天明道”匾,黎泉的“與天地準”匾,這些華美如秋、豐澹如海的牌匾,在時光的撫摸下,愈見歲月的風采,展示著一代學人精湛的學問和深厚的學養。而柱子上的兩副楹聯,寫盡了伏羲的功績與輝煌,伏羲的傳奇與風流。一副是光緒翰林王海涵的手筆:紹皇開泰運,厥后有石子訪道,伯約懷忠,問化育根源,發蒙在炎黃顓嚳而上;望古動幽情,其下則煙火成鄰,桑榆布蔭,幸邃初風景,復睹于金戈瓦礫之余。另一副是宣統知縣雷光甸的聯墨:從一畫開天,說什么鳥篆蟲書,佛經梵字,到卦臺前齊俯首;繼三皇立極,看后來帝升王降,商質周文,于史冊上見傳心。 伏羲的身后,走來了孔子賢人石作蜀,走來了蜀漢大將軍姜伯約,亦走來了關西師表鞏建豐,走來了隴右詩圣王心如。有風吹來,拂過我的靈魂,我仿佛看到遠古的星辰,明朝的陽光。

4

一場風跟著另一場風,把大像山吹拂得溫潤如玉。太昊宮的風,遼遠,渺茫。而文昌宮的風,清澈,明凈,有五谷的芳香,有翰墨的清香。每次來到大像山,文昌宮是我必然要去的一個地方。 在大像山所有的香火中,惟有文昌宮前的香火馨香馥郁,幽淡芬芳。文昌宮里那盞文化的長明燈,從明朝點燃后就再也沒有熄滅過。它是甘谷文化一方圣潔的天空,甘谷文明一脈潺潺不斷的溪流,明凈而高雅,孤獨而自信。千百年來,它吸引了一代又一代甘谷的文化學人、文藝才俊。因而,每次登臨大像山,我都要在文昌宮這座逼仄的小院里盤桓良久,燃一炷香,點一支蠟,不是因為迷信,而是因為對文化的一種景仰,對文人的一種敬重。 大門敞開著,門首有一副磚刻的楹聯,寫著“閣凌碧宇迎朝爽,門對朱山映晚霞”,是高古的隸書,古風猶存,讓人很容易想到古代。跨進門檻,那座久負盛名的文昌樓映入眼簾,這是一座重檐六柱六角亭式的樓閣,也是一座沾滿文化墨香的樓閣,一座文質彬彬的樓閣。那些刻畫在六角墻面上歷久彌新的書畫,常讀常新的詩文,在歲月的濡染下,愈見風采。何曉峰的“蘭竹圖”依然飄逸著,馬晞的“喜鵲鬧梅圖”還在熱烈著,魏學文的《蘭亭序》風采依舊,顯示著一位老書法家深厚的筆墨功夫,而武克雄連綿不絕的草書,又疏放著一個文人雅致的情懷:“山頭禪室掛僧衣,窗外無人溪鳥飛。黃昏半在下山路,卻聽泉聲戀翠微。”品味著這一幅幅或清新、或圓潤、或古拙、或清瘦的書畫,讓人感受到他們不同的人生閱歷、不同的佛法心性。

歷史有時很長,長得讓人一眼望不到邊。歷史有時很短,短得只有一轉身、一回頭的功夫。當我還沉浸在“蘭亭”的優雅,“蘭竹”的從容時,只一個輕輕地轉身,一次慢慢地回頭,卻讓我好像跌入到歷史的冰涼中,再也無法優雅和從容了。那株曾經遭受過巨大創痛的古柏,就站立在我身后的不遠處,它沉默著,似在提醒,又似在訴說。豐茂的樹冠仿佛提醒人們,今日安定和平的生活是多么的美好,又多么珍貴。而那片燒焦的樹根又仿佛在訴說清同治二年那段血雨腥風的歷史,那段不堪回首的往事。地方志上這樣記述:“清穆宗同治二年(1863年癸亥),回民反清,夏歷四月,焚大像山梵宇祠廟,毀塑像,住持河州人孟喇嘛被殺。”這場劫難使大像山所有木構建筑,連同它所攜帶的歷史文化信息,所存留的時光痕跡一同化為灰燼。只有這株古柏,作為歷史的見證,頑強地存活了下來。“樓構數椽容膝易,窗開三面會心多。”歷史的書頁頻頻翻動,而柏樹無言。 行走在精巧的文昌宮內,一塊鑲嵌在廈房南墻上的《大像山創立文社碑記》,吸引了我的目光。這塊碑文,雖然歷經100多年的時光,卻依舊可以聞到翰墨的清香。這些溫潤如水的古墨,至今都是潮濕的,觸摸上去,還留存著歷史的余溫。光緒28年(1902),有“隴右詩圣”之譽的邑人王權先生,在大像山文昌宮,創立“大像山文社”,“每月朔望,人各持錢十五文付社長綜理,違約者倍罰。屆春秋二祀及浴佛日會期,則備具牲酒供品,前夕聚集閣下,虔奉香燭,清晨畬薦奠獻如儀,魁閣之祭亦分往。將事祭畢,飲宴因之,講論道藝,竟日乃罷。”為紀念這一盛事,滿腹經綸的王權先生,寫下了華美的《大像山創立文社碑記》。如今這塊碑文就鑲嵌在文昌宮廈房的南墻上,堪堪百年光陰之后,依舊翰墨芬芳,觸摸上去,還留存著歷史的余溫。1980年5月,這里又創立了“大像山文藝學會”,以文會友,以文結友,吸引聚集了100多名甘谷文藝才俊,吟詩作賦,潑墨作畫,成為弘揚古冀文化的一個重要場所。 默誦著古色古香的碑文,盤桓在同樣古色古香的文昌宮院內,我思緒萬千,感慨良多。眼前文昌帝君前的香火,幽幽地亮著,不鼎盛,也不寂寥,但在萬千的香火中,為什么唯有文昌樓前的香火馨香馥郁,長明不熄?數千年來,大像山下的甘谷為什么會有進士比肩,舉人如云的景象?又為什么會在隴上享有文風之地的美譽?是因為文化嗎? 文化如風、如水,滋潤著永恒的山水,亦滋潤著人類的心靈。世人游山玩水,其實游的是心境,玩的是文化。沒有文化底蘊的風景,也只是一種美麗的存在,終究不能贏得世人的親睞。山水如此,人事亦然。

5

秋風徐來,墨香氤氳。走出文昌宮,我帶著一顆輕松的心,繼續朝山上走去。路過百子洞時,我停下了腳步。百子洞前,如今是一座高大華麗的永明講堂。站立樓前,我感到十分渺小,也感到十分茫然。一縷遠去的流云,把我的思緒拉向了遙遠的過去。過去,這里叫靈巖寺。 靈巖寺,曾經是大像山一處絕美的風景,一首絕致的古樂,空靈似碧海青天,玲瓏如唐詩宋詞。然而,這方絕美的風景,就像那首早已絕塵而去的古樂《廣陵散》一樣,永遠地從人們眼前消失了。歷史上的靈巖寺,像潮水一樣,在我的記憶里展開。 靈巖寺,緣起于百子洞。百子洞原本是大像山的一個天然巖洞。空靈險絕,臨崖而立。多少年來,道路不通,人跡罕至。民國36年(公元1947年),麻王(綽號)史江家等幾位甘谷木工,欲打通甬道,新造魯班殿。洞打通后,人們驚訝地發現,這真是一個絕妙之地,洞內寬暢明亮,飛塵不到;洞外風光無限,天高地迥。臨崖眺望,甘谷川口,盡收眼底,遠山如黛,渭水如虹,綠樹成蔭,田疇似錦,煙村萬家,星羅棋布,真可謂“天生一個仙人洞,無限風光在險峰。”面對此地此景,有人提出塑麻線娘娘,有人建議塑觀音菩薩。正當人們爭論不休的時候,大像山上一位姓郭的師傅卻默默地用泥捏塑了幾個嬰孩的形象,懸于窟頂,人們受到啟發,就把這個洞叫百子洞。之后百子洞就開始擴大規模,請神塑像。住進僧人后,就起了個寺名叫靈巖寺。 靈巖寺是大像山的絕妙之作,神來之筆,也是大像山就地取材、巧用地形、因山就勢、因勢成景的典型代表。詩人王直先生曾這樣贊美:“紅雨無心舒卷幽篁禪院,白云有意往來懸壁洞天。”曾經的靈巖寺,寺門前兩株森森古柏,碧綠青翠,四季長青,宛如兩位超塵脫俗的得道高僧,默默地守望著幽雅的禪院、精深的佛理。垂花門頂額題“靈巖寺”三字,飄逸靈秀,不染塵埃。拾級入門,但見一精雅小禪院,院內翠竹數枝,清新淡雅,院外丁香環繞,花香鳥語,真乃洞天仙境,恍若世外桃源。院東北有一小禪房,寂寂的木門里,雕花的窗欞內,住一高僧,在淡泊如水的日子里,飲一盞禪寂的清茶,閑數落花,坐看云起,在清風明月的夏夜里,將禪悟從這扇窗欞傳遞到那扇窗欞,將月光從這道瓦檐引向那道瓦檐,那是何等的風雅,又是何等的空靈。院北為窟前閣,大廡頂,上覆鴟飾雕甍,下有廊柱,洞頂繪千手千眼觀音,兩側繪十八羅漢,逼真傳神。閣靠東北有一洞,前行數步,便是“百子洞”。洞內有主室,耳室。主室塑送子菩薩,精美絕倫。端坐佛壇之上的菩薩,左腿上盤,右膝下垂,一小孩坐于腿上,左右各立一童子,慈悲含容,栩栩如生。兩耳室塑有金華、大勢至菩薩,后又將城隍、“馬三爺”塑像安放兩旁。值得一提的是百子洞里馬三爺的塑像。馬三爺是甘谷特有的一位地方神靈,又稱馬三將軍,回族,清初甘谷人,家境富裕,排行老三,年少有德,因生前常騎黑驢,也稱“黑驢馬三爺”。病逝后托夢鄉人,鄉人以神靈敬祈,頗有靈驗,于是,一傳十,十傳百,逐漸作為一個地方神靈被供奉起來。百子洞里的馬三爺,戴一回族小帽,穿一馬褂,騎一黑驢。將軍之職在神靈世界是地位較低的,鄉人將馬三將軍安奉于此,大概有求子又求德的寓意,期望從這里求來的子孫不但聰明靈秀,而且品德優良。同時也是甘谷人民和回族人民自古和睦相處的一個見證。

靈巖寺是大像山最神圣、也最世俗,最無私、也最自私,最尊貴、也最卑微,最詩歌、也最哲學,最抒情、也最理性的地方。孤獨的靈魂在這里能得到安頓,絕望的心靈在這里能長出嫩芽。所以靈巖寺自建成以來,就香火十分鼎盛,求子者摩肩接踵,還愿者絡繹不絕。每逢初一十五的日子,那些缺兒少女的婦女,那些為子求孫的母親,在經歷了無數孤獨的黑夜和生活的煎熬后,她們懷著十二分的虔誠,邁著匆匆的步履,來到大像山,跨進靈巖寺的山門,來到百子洞的送子菩薩前,在莊嚴而肅穆的氛圍中,請山上的老師傅將綰好的紅項圈系在菩薩身后的嬰兒塑像上,那一刻,嚴肅而鄭重,莊嚴而神圣,好似一生的幸福和家族的愿望,都在此刻交付給慈悲的菩薩,含容的佛祖了。果然不出一兩年,要兒得兒,要女有女,于是就大張旗鼓的到大像山來還愿,一傳十,十傳百,靈巖寺的一部民間傳奇就這樣一代又一代的續寫了下來。 然而,靈巖寺在1999年卻永遠地從人們的視線中消失了。如今高?大華麗、窗明幾凈的三層磚混結構永明講堂,壯觀地矗立在百子洞前,成為大像山一處新時代的新景觀。 靈巖寺雖然永遠地閉上了她那雙清新淡雅的眼睛,但百子洞還在,百子洞里的香火還依然旺盛。只是沒有了靈巖寺的那縷淡淡清風蕩滌俗慮,那份悠悠禪韻整肅靈魂,人們來到百子洞時,還能像從前那么優雅從容,那么心無雜念嗎?我悄然走過永明講堂,它視我如一粒塵埃。

6

遠去的風景無須過多地追憶,存留的遺跡卻要格外地珍惜。再往前走,就是大像山著名的永明寺。 永明寺,猶如一冊泛著佛光的經卷,在大像山獨立成篇,晏然自處。多少年來,永明寺與大像山,就像清風守候明月,就像流水依偎山巒,顧盼相視,默默相望,用慈悲普渡眾生,將佛法灑遍山川。 妙相莊嚴的永明寺,山門為并排連體拱形牌樓狀,大塊青磚雕刻筑建而成,紅墻黛瓦,莊重典雅,中門頂額上雕刻著原中國佛教協會會長趙補初老居士手書“永明寺”三個大字,兩邊有近代著名高僧明旸法師敬書“風月無邊一塵不到菩提地,山河環繞萬善同歸般若天”的對聯。兩邊門首摹配民國時邑名士“何佛爺”何鴻吉的題書,左為“出塵入凈”,右為“ 無上法門”。三個門象征“三解脫”,即空門,無相門,無作門。踏進這道門檻,便踏進了解脫境界,擺脫了六道輪回的宿命,斬斷了紅塵煩惱的糾纏。那兒是水天佛國,婆娑世界。 這是一座布局巧妙,結構嚴謹的寺廟,保持著遠古的風貌,充盈著佛典的意境,也融入了當地的歷史人文、風土人情。寺內祥云普照,寧靜高遠。進入山門的第一座大殿是天王殿,殿內安奉著親和的彌勒佛,笑口常開,吉慶祥和。兩邊分別坐著,高大威猛,神勇無比的護國四大天王 ,手持法寶,護持佛法。 客堂和齋堂之間的院子里,是一座三足四層寶鼎。登上九九八十一級臺階就可以看到兩邊有鐘鼓樓,這是全縣最大的鐘鼓,寺院每天都會按時敲響。走過臺階,便抵達了寺廟的中心、寺廟的心臟。迎面是莊嚴的大雄寶殿。殿內安奉著妙相莊嚴的釋迦牟尼佛、阿彌陀佛和藥師佛,迦葉、阿難二位尊者,雙手合十,慈祥可親,東西兩面是姿態各異的十八羅漢,后側正中是漢白玉觀世音菩薩站像。行走在香煙裊裊、鐘磬聲聲的寺院,面對栩栩如生的佛像,浩瀚無窮的佛法,人們不禁自問,這就是那千千萬萬的佛教圣徒匆匆趕赴的夢中之境嗎?這就是經卷里歲歲年年傳誦的西方極樂凈土嗎?佛前那永不熄滅的香火,就是那永明的佛法、精深的佛理嗎? 徜徉在永明寺院內的佛堂僧舍間,我不能不憶起那位令人尊敬的本逢法師。本逢法師,字印玉,俗名李貴子,生于1928年10月,是甘谷西關南巷人氏。1947年在甘谷報恩寺西禪院禮敬玄大和尚剃度出家,法名本逢,同年于大像山永明寺受具足戒。此后便隱居大像山,把幾十載的光陰,付之與大像山,付之于永明寺,常伴晨鐘暮鼓,傳教無量壽佛。尤其在“文革”期間,法師堅持修行不懈,維護佛教事業,挺身保護大像山佛教文物,對大像山上的國寶“甘谷大佛”的維護作出了特殊的貢獻。1992年,本逢法師有感于永明寺有名無寺,與甘谷佛教中心名不符實,便弘揚佛法,悲心宏愿,帶領僧俗大眾,多方籌措資金,在大像山選址修建了永明寺。1995年永明寺基本建成,3月舉行了隆重而莊嚴的寺院落成、佛像開光、方丈升座和居士菩薩戒傳授法會,參加者千余人,從此永明寺又懷復了叢林制度,佛像莊嚴,殿堂整齊,佛事興隆,香火鼎盛,仰慕者絡繹不絕,皈依者數以萬計,成為甘肅一座漢傳佛教正規的禪凈雙修、念佛為主的十方道場。1998 年、2001年又成功舉辦了永明寺第一、第二屆三壇大戒傳授法會,并邀請當代著名高僧茗山、一誠、傳印、常明、澈性等諸山長老百余人主持和參與法會,全國僧俗受戒弟子達2000多人。從此,作為甘谷佛教中心的永明寺,再次在全國佛教界聲譽日隆,佛光璀璨,香火鼎盛。成為甘谷一帶佛教徒向往的凈土,精神的圣地。 2014年農歷閏9月25日清晨2點25分,本逢大和尚在大像山圓寂。省內外各界人士、諸山長老、四眾弟子萬余人參加追思大會,為本逢長老送行。 一代高僧走了,留下了他高華的背影,也留下了他與大像山一世的情緣。

7

一枚經秋的紅葉,如血,痙攣的葉脈,仿佛訴說流年的悲欣;一叢霜染的黃花,好似易安夫人清麗的面容,以絕塵的姿勢,詮釋秋的內涵。山寺的鐘聲,空遠遼闊,仿佛來自天堂,安撫孤獨的旅人,溫暖故人的心懷。 不知不覺間,我已來到大佛腳下。我看到一個燒香的婦人,帶著一顆很窄的心來了,匆忙間,將靈魂藏在蓮臺下,又飄忽地離去。梵音是永不停止的,千百年來,只有大佛眼前的紫丁香和白皮松,才能深悟它的空靈和韻致。飄渺的煙霧載著云夢般的世事遠去,無影亦無痕。我靜靜地仰望大佛,凝視大佛。山風掠過耳畔,我仿佛聽到了1600年前鏨子擊打巖石的聲音。那是大像山的第一代開拓者們,在幾百米高的懸崖峭壁上,年復一年,日復一日地為佛立傳、命名。這里有得道弘法的高僧、技藝高超的大師,也有衣衫襤褸的工匠、誠心皈依的居士。他們帶著清澈明凈的理想,放下愛恨情仇,割舍親人牽絆,遠離繁華人世,來到這深山古剎,洗盡一身風塵,潛心禮佛。在那些物資匱乏、生活動蕩的年代里,在那些凄風苦雨、萬籟俱寂的長夜里,他們忍受著身體的饑餓與寒冷,抗拒著內心的疑惑與迷惘,一鑿一鏨、一筆一畫地在百丈懸崖上勞作。鏨子撞擊巖石的聲音,鏗鏘激越,如木魚,似鼓點,穿透蒼茫的歲月,響徹在古冀的上空。漸漸的堅硬的紅沙巖上出現了石窟和佛像的大體形狀,然后又在軀體上鑿孔插樁,再在表層敷泥塑成,最后彩繪成型。不知鑿透了多少清冷的月色,坐穿了多少風雨的黃昏,才成就了這尊無與倫比的大佛。他們為大像山創造了藝術,創造了文化,讓大像山有了溫度,有了色彩,有了今日的繁華似景。然而,那些繩墨規矩的工匠們,那些默默無聞的畫師們,在歷史的卷冊中,卻因名分闕如而三緘其口,沉默不言。歷史遺忘了那些畢生追求藝術并最后歸真于藝術的大師們。因而,每一位來到大像山的游客或者信徒,都應向這些被文化藝術正史打入另冊的消隱的大師們致以崇高的敬意! 然而,沒有記載的還不僅僅是這些令人可敬的大師、工匠,甚至連大佛開鑿的時代,也沒有明確的記載,以至于讓后世的人們爭論不休。目前能看到最早記載甘谷大佛的文字,出現在宋代樂史《太平寰宇記》中: “石崖上有大像一軀,長八丈,自山頂至山下一千二百三十尺”。然而,這段記述并沒有明確說明甘谷大佛開鑿的具體年代。不是因為疏忽,而是因為沒有確切的證據,古人落筆是慎重的。 人們把追尋的目光轉向與此相距不遠的麥積山,一篇關于麥積山佛龕的銘文:《秦州天水郡麥積崖佛龕銘》,引起了人們的注意。北周保定五年(公元565年),大都督李允信在麥積山“為亡父造七佛龕”,其規模宏大,堪稱麥積山石窟之首。龕成,著名文學家庾信專為其撰銘,其中有“冀城余俗,河西舊風”的句子。冀城,即北朝時的甘谷,“河西”指整個黃河以西,包括整個渭河流域及“隴坻”的麥積山廣大地區。“余俗”與“舊風”說明,至少在北朝時甘谷佛教已經十分昌盛,開窟造像的條件也已具備。同時,專家又進一步從大佛像外貌形態方面進行了論證,得出了大像山大佛開鑿于北魏、彩妝于盛唐的結論。至此,一場關于大像山大佛開鑿年代的爭鳴基本明朗:大像山大佛開鑿于北魏、彩妝于盛唐,成為人們認識甘谷大佛的共識。這一認識至少有兩點意義:甘谷大佛是渭河流域唯一的一尊唐代大佛,是盛唐文化在渭河流域的一個重要景觀和標識,是甘肅石窟長廊不可或缺的一筆;同時也填補了麥積山石窟沒有唐代大佛的缺憾。

8

一縷流云打我身邊擦過,我站在距地面200多米高的懸崖邊,好似站在一片潔白的云彩上,沐浴著怒放的佛光,靜靜地凝眸大佛,內心充滿了神圣和莊嚴。大佛端坐在一方高34米、寬14米、深4.5米的長方形圓拱形窟龕內,佛像高23.3米,肩寬9.5米,頭高5.8米,膝長6米,如此巨大的造像,在甘肅東部地區所有石窟中獨一無二,僅此一例,是渭河流域唯一的一尊唐代大佛,也是全國大佛相對高度最高的造像,據說還是僅次于四川樂山大佛、莫高窟96窟彌勒大佛的中國第三大佛。我的目光穿過欄桿,一寸一寸地朝拜慈悲的佛祖。佛祖端坐于蓮臺之上,溫和韶秀,慈祥悲憫。一雙含容的眼睛,清澈如水,溫暖如春,仿佛穿越千年的時光,既安頓塵世,又教化人心;蒼黑如黛的眉毛,宛如苦海中的兩葉渡舟,渡苦渡難,亦渡人渡心;寬大厚重的鼻子,微微翕張,仿佛能感受到佛祖均勻的氣息,讓游者心平氣靜,讓觀者萬慮俱消;一對又長又大、又厚又垂的佛耳,像兩朵盛開的蓮荷,諦聽人間疾苦,傾聽千年風雷;佛的左手扶膝,右手上舉,掌心向外,大拇指和食指相捻,人謂拈花說法,撥濟從生;一襲通肩袈裟,自然得體,生動流暢,靈動飄逸,像要迎風起舞。袈裟之下裸露著一雙巨大的佛足,踩著12朵盛開的蓮荷。佛足之大,能容納四個人盤膝而坐,“一甲之大,直如箕;一指之大,巨如甕。”圓拱形的窟壁之上,布滿飛天、伎樂、天王、力士、人面鶴身供養菩薩以及蓮葉、卷云等懸塑,凌空飛動,撲面而來,與窟內的大佛,簇擁呼應,相映成輝,渾然一體。站立在如此莊嚴肅穆的佛前,有誰還會將罪惡與骯臟攜帶在身上?即使曾經走過迷途,錯過善良,這會兒佛祖也會原諒,他會給你時間去彌補人生的缺陷。 然而,大像山大佛更為奇特的是,在大佛寬厚的上唇上,有一對微微翹起、輕輕上揚的藍色蝌蚪狀短須,如祥云繚繞唇邊,似浪花蕩漾嘴角。這在全國佛造像中是極為罕見的,也成為甘谷大佛與他鄉佛陀明顯的不同。當地流傳著這樣一個傳說:相傳清代有一外地商人,來甘谷經商,渡渭時,不慎落入河中,河流洶涌,掙扎之際望見山上大佛,便在心中許愿:如能得救,必為大佛貼金。霎時,如有神助,得以脫險。還愿時,最后缺了點金子,工匠幫他想了個辦法,為大佛畫上胡須。從此,大佛就有了兩道蝌蚪狀短須。傳說雖然不足為信,但這兩道胡須究竟寄寓了怎樣的佛法佛理,又隱含了怎樣的前因后果,今人已無從知曉。而這種佛亦人,人亦佛,佛知人性,人通佛性的奇妙景象,卻使原本威嚴的佛祖,多了幾分人性的親切和塵世的溫暖,更讓無數潛心禮佛的人,對來世奔赴西方極樂世界的信仰,更加信服,更加虔誠,也更加堅定。 凝望大佛,我還驚奇地發現,無論站在左側、右側,抑或正中去看,大佛都堪稱完美,比例協調統一,眼神安詳從容,感覺慈祥恬靜,而這種效果與我來時站在山下遙望時毫無二致。那么,這種讓人嘆為觀止的神奇,究竟有著怎樣不為人知的奧秘呢?1983年,全國著名雕塑藝術家溫庭寬先生為人們揭開了這一千古之謎。那一年,時值大佛維修,溫老親臨大像山,攀上腳手架,登至佛頭頂,對大佛進行了全方位的詳察,終于發現了其中隱藏的玄機與奧妙。他解釋說:這尊無論從何種角度仰視都給瞻仰者以毫無“誤差”渾然天成的巨大佛像,恰恰是靠塑造上的“誤差”來實現的。在這個常人不易到達的頭部位置平視時,整個造像呈現出一種比例失調、器官錯位、猙獰不適的感覺。山下看來炯炯有神的眼珠,卻是一塊突出于下眼瞼的黑釉大缸(一劈兩半);美輪美奐的佛耳,被置于顳部,超出頭頂發際線;高高突起的眉棱骨,卻陰刻了一道深深的凹形弧線溝,并群青裝色;佛的鼻梁直直下垂,形成碩大的梯形體積,佛的上嘴唇高出下唇許多,而下頜骨卻下陷了進去,整個頭部微微前傾。凡此種種,都完美地體現了“由丑及美”的辯證關系,從而不露玄機地巧妙解決了因佛體高大而造成的仰視誤差。這是一種怎樣巧奪天工的奇思妙想,又是一種怎樣讓人嘆為觀止的藝術杰作啊。 我靜靜地仰望佛祖,沐浴在一片璀璨的佛光中,心靈平靜,靈魂安詳。惟覺生命真實,自然永恒,佛光浩蕩。

9

無論多么地想要珍惜,相聚之后還是要選擇離開。深情地凝望過大佛,我懷著一顆輕松而明亮的心,朝山下走去。 山下的大像山公園里,秋色正濃,游人如織。像山湖碧波蕩漾,脈脈含情。岸邊聚集著喧鬧的人流,湖心卻是畫影清波。公園中,草坪上有執子之手的人,涼亭中有臨風賞景的人,他們消磨的是一段安穩閑逸的盛世年華;云煙里,山寺有燒香拜佛的人,佛前有參禪頌經的人,他們追尋的是一種空山空水的空靈意境。 大像山公園,始建于2012年4月,竣工于2015年5月,占地268畝。是甘谷新景,為民生工程。以生態旅游為主題,以歷史文化為底蘊,華麗而不失莊重,簡約而不失大氣。一泓清澈明凈的湖水,停泊在大像山下,如《詩經》里的渭河,波光粼粼,閃爍著動人的漣漪;又如佛前的蓮荷,沉靜優雅,怒放著璀璨的佛光。湖水倒映著山間隱隱綽綽的亭臺樓閣,回蕩著岸邊熙熙攘攘的滾滾紅塵。大像山,這座被時光風雨浸潤了千年的隴右名山,如今又有了一湖碧水的守候,就好似又有了一雙夢的眼睛、一首詩的意境和一尊佛的含容。 漫步像山湖,我想起了今年四月八時大像山的盛景。四月八轉山是大像山由來已久的習俗。這千古流傳的風俗,長盛不衰,如今又新修了水上公園,更是錦上添花,熱鬧非凡。山上山下,游園賞景的人,轉山禮佛的人,絡繹不絕,摩肩接踵。沿途車如龍,人如潮,商鋪林立,人聲鼎沸。飄揚的彩旗,飄飛的氣球,飄蕩的飯香,飄逸的墨香,把節日的氣氛烘托得吉祥而喜慶,熱烈而詳和。而到了夜晚,四月八的大像山公園,更是燈火輝煌,聲光相亂,仿如一片童話世界。輕柔的月光下,每一處建筑,都跑著燈管,每一條路基,都亮著燈光。天上的月光照著,地上的燈光亮著,而像山湖有情有意地醒著,湖水中流淌著清新的故事、年輕的笑容。溫婉而多情的光影里,一些在白天忽視了的景物,此刻被燈光點亮后,更加觸目驚心,印象鮮明。那形似大象的湖水,抒發的是今人的靈感,寄意的卻是古人的情懷;那沖天而起的噴泉,是佛前盛開的蓮花,亦是古冀怒放的夢想。仰望古老的大像山,亦好似披了一件夢的衣裳,如詩如畫,如夢如幻。從山腳的土地廟,到絕頂的天爺殿,萬千的燈火,如萬千的星光,裝點著大像山,美麗著大像山。燈沿山走著,山沿燈醒著。那起起伏伏的燈線,勾勒的是大像山的前世與今生,指示的卻是大像山的明朝和希望;那隱隱約約的梵音,洞穿了誰的靈魂,又驚醒了誰的塵夢。遠處戲樓傳來優雅傳情的秦腔,這是大像山四月八每年必演的戲曲,吸引了一代又一代秦腔愛好者的腳步與目光,那些古裝的戲服,古老的音響,把人們的思緒帶到遙遠的古代,而舞臺上演繹的那些古代的人事,古典的情懷,更喚醒了今人沉睡的靈魂、迷路的道德。 一群游人的歡聲笑語,拉回了我的思緒。我已來到湖心文化廣場中央的祭壇上。站立壇上,放眼望去,一座大理石砌就的牌坊式公園大門,雄偉壯觀,高大華麗,攜帶著現代氣息;一池清粼粼的大象式人工湖,碧波蕩漾,天光云影,散發著古典情懷。游人如花,垂柳如詩,曲橋如夢,拱橋如虹,大像山如玉,像山湖似酒。湖中的水榭,溫蘊塵香,儒風雅韻,靜看花開月圓,世海浮沉;岸邊的花木,臨水而居,風情萬種,傾聽燕語呢喃,玉人婉轉。山上山下,佛光與湖光相輝映,高山與流水相依偎;蕓蕓眾生,朝佛有登臨之美,游湖有山水之樂。 從祭壇下來,我信步來至“大像山賦碑”前,這是一方大理石材質的碑刻,形似展開的漢簡,微斜著鋪展在大像山公園的碧水藍天下,上面鐫刻著邑人范三畏撰寫的《大像山賦》,華滋渾厚,氣象萬千,紙短情長,言簡意賅,短短636個字,寫盡了大像山的歷史與與風采,風俗與人情。每次來到公園,我都要佇立碑前,認真拜讀。今日游過大像山,我更是懷著親切與尊敬的心情,一字一句地讀了起來:“吾邑名勝之大觀,厥為大像之山。山屬朱圉,在舊縣之東、今城之西,二水夾峙,北奔渭坻;一峰齊聳,文武對幟——所謂文旗,矗東迤西。山以像名,像塑釋迦牟尼,像而大哉,法相欲齊敦煌彌勒。異嶺共云,同峰別雨,河西舊風,冀城馀俗。子山銘文尚在,嘉祐謬說可釋。 “是山也,松花崖有千載之松,而白皮者稱焉;飛云巖多四時之卉,而紫丁香馨矣。石窟鱗次,甍宇櫛比,法苑琳宮,閣道摩空。靈巖、永明之寺,太昊、武當之宮,百子、雙明之洞,關圣、魯班之殿,丘祖、呂祖之觀,大佛、三圣之窟,文昌、凌霄之閣;又有羲里、石里之碑,姜侯祠與文社之記,愛民之亭,云封之碣……四時登臨,睇遠舒心。 “其會也,則有正月上九之會,三月百子之會,四月浴佛之會,七月盂蘭之會……而四月之會為最典,以其因于佛誕也。是日也,遍野漫山,朝圣者如織,游山者如醉,紫香如云,碧草如茵,或麗日如撫,或細雨如沐。山下漫衍魚龍,百戲紛陳,簫鼓生韻,帳幔成陣,列肆如鱗,綠女紅男,濟濟簇新,擾擾如云;村童溪叟,緩步舒筋;山媼農婦,摩接呼群,其盛況大過于元夜燈春焉,噫嘻盛哉! “世紀之新,一十五年,山上山下,辟為公園。盛世之作,生民之樂。引水圍湖,多植菱藕,筑榭于洲,通橋于陸。水禽來棲,群魚來游。芷蘭汀渚,煙波遠浮。登榭望山,縱目煙煴爽氣;臨山瞰園,馥鼻佳氣濃郁。心馳仙境,身在畫圖。戲臺歌管,廣場對舞,詩社分題,書友研摩,拳師授藝,歌者練喉,畫童寫生,學子背書。喧有遠韻,靜有深思。遠客停車不忍離,虔士朝山忘禮佛。皆一游而永趨,謂人境之仙都”。 吟誦完范老師的賦文,我口嚙噙香,余味無窮。抬望眼,山上山下,一派天清地明,曠達明凈。我心曠神怡,依依不舍地離開了大像山。臨轉身的瞬間,我回望了一眼山巔的大佛,他威鎮南天,慈悲含容,展露著盛唐的莊嚴,盛唐的壯觀!

(來源:甘谷縣融媒體中心 轉載:康翠霞) |