香臺遺韻

□牛勃

出縣城,過渭河大橋,沿散渡河臺地北走,二十公里便到安遠鎮。安遠,聽其名,使人極易將她和古鎮、和戰爭連在一起。事實上,在歷史上很長一段時間,特別是宋夏交戈以來,這塊缺雨少水的地方,最不缺的便是金戈之聲。宋天禧二年(公元1018年)置安遠寨,以西夏常北來入侵,取“安其遠方”之意。特殊的地理位置和文化背景,決定了她的滄桑和不安,就像散渡河,濁黃的河水中,太多沉重和苦澀。

散渡河縱貫安遠。這條發源于華家嶺,由北向南直通渭河的河水,不但是通渭縣的主河,水頭一到安遠,自然也成為安遠的主河。正是這條濁多清少的河水,將安遠拉開一道深長的,永遠難以愈合的傷口。散渡河在像乳汁一樣滋潤了安遠人干渴喉嚨的同時,更以其寬暢和寬厚默默承載起一次次的苦難和抗爭。安遠群山糾結,高峻的黃土大山和深不見底的巨谷大澗,一次次地將鐵蹄,兵燹拒于戶外時,散渡河河谷臺地,又似一條寬暢的通道,簡直是放縱和縱恿了一次次罪惡的劫掠和襲擾。處在兩面臨水,一面倚山,一面背川這樣一個特珠的位置,安遠城無疑承載了這種一夫當關的英雄使命。甘谷的古鎮古城,在一定意義上能和縣城比美的,恐怕只有安遠古城了。時光的煙云掠過,安遠城在歲月的風雨中老去,透過一行行古人的文字,我們還是可以領略一番當時風韻,作幾回憑古懷吊之思的。“歷代感衰付劫灰,城垣猶自建崔嵬。平襄大尹亡哀李,天水鎮戎死罪隗。”崔嵬城垣和隗囂的大將風采早成故事,曾經的金戈鐵馬,氣吞萬里如虎卻留在了史冊中,滲入了安遠的泥土里。“記戰功書春三月,罷藩鎮憶酒三杯。不知興廢經多少,大小城中瓦萬片。”從宋太祖開寶三年后苑宴安遠節度使武行德等飲酒罷兵,到紹興五年二月楊家將再敗金兵撤離安遠,歷史就這樣將西北一隅的安遠不斷惦念。但歷史,曾經的慷慨悲壯,難道真就這樣“俱往矣”了嗎?“安遠雙城舊跡存,行人至此倍銷魂。停驂欲話前朝事,獨對西風語難成。”

獨對西風,我想起了中國老百姓家喻戶曉的楊家將。歷史上,安遠曾是秦鳳路副都總管楊文廣的屯兵積谷之地。公元1068年楊文廣在篳篥城,今大莊鄉楊家城子一帶大破西夏軍后,進一步加強防務,安遠寨更在整飭之列。安遠至今有校場坡、演武亭等名字沿襲下來,不時出土的兵刃箭鏃也在反復印證著這種歷史的淡漠和真實。安遠城南是高聳入云的香臺山,山巔有一大冢,群眾稱“六郎峰”。《宋史》載:“延昭智勇善戰,所得奉賜悉犒軍,未嘗問家事。出入騎從如小校,號令嚴明,契丹憚之,目為楊六郎。及卒,帝嗟悼之,遣中使護櫬以歸,河朔之人多望柩而泣。”香臺山有楊六郎墓,初聽讓人費解,細想卻不無道理,死諸葛嚇跑生仲達,歷史不會克隆,卻能再現,正因“契丹憚之”,立一疑冢或衣冠冢,讓契丹風聲鶴唳,望而生畏。這一留,在讓安遠人心里多了幾分踏實的同時,也讓安遠人多了幾分掩飾不住的自豪。

如果說以散渡河為核心的古戰場文化讓安遠人經歷了太多磨難的話,以香臺山為核心的宗教文化則使身心疲憊,厭倦了兵戈之爭的安遠人,從悠揚的晨鐘暮鼓聲中找到了一塊靈魂稍事小憩的凈土。香臺山磅礴雄渾,偉丈夫似的直插云空。奇的是就在這么一座壁立千仞的山體上,卻袋鼠似的掉下一個平平展展的臺來。蒼松、翠柏、紅杏、芳草、古寺,極有韻致地參差其間,香臺山便有了一種絕對超塵脫俗的韻致,和隔河的古城相對,文武張弛之間,歷史和文化的味兒就濃了,多了幾許親和力和人格色彩。在安遠工作時,每有閑,必到香臺山,因對香臺山的濃厚興趣,便在《香臺走筆》、《遙致香臺山》中演繹出這么一段來:

香臺山之由來,考其緣起有三。當年七仙女下凡赴槐蔭樹下和丹陽董永相會前,曾在此梳妝小憩,妝臺便是嗣后的香臺,七仙女潑出去的胭脂水,便成了今日潺潺涓涓的清溪河,水質甘美滑膩,四季清澈見底,此其一。香臺山有古建筑多處,各抱地勢勾心斗角,精鏤細刻,畫棟雕梁,以祀奉元君為主,其上香煙繚繞,晨鐘暮鼓,陰歷朔望,更是熱鬧非凡,鐘馨悠揚,香火鼎盛,遠眺香臺,恰似一玲瓏香爐,三五松柏,儼然香燭,此其二。香臺山自下而上方園千畝,萬樹杏花飄雪,千條桃枝傾霞,加之蝶舞蜂狂,鶯啼燕囀,數里之外,馨香撲鼻,使人神清氣爽,怡然自樂,此其三。

安遠為鎮,有點虧,說城,也沒什么夸張。安遠文化的深厚程度和張揚程度,遠遠超出了一個鎮,一個古鎮的承載范圍。安遠文化,在很大程度上表現為一種濃縮形態和精品意義,小而密,廣而深,大而全。偶見張海山《大夢偶談》,中有安遠八景,有題有詩。丹山似鳳。詩曰:來儀巢閣帝廷祥,僻地何由引鳳凰。想是九州無落處,翔而后集舊平襄。白石成羊。詩曰:何代亡羊無所聞,南山化石尚成群。補牢未晚今尚悟,叱待初平起白墳。旌旗分峙。詩曰:曠覽平襄地勢雄,旗山西峙鼓山東。壯威仆氣憑天險,歷代應教多戰功。天水合流。詩曰:水非江漢亦朝宗,左右蜿蜒來西龍。天一生成河洛數,地成應繞六郎峰。五云嶺秀。詩曰:峻嶺高參出岫立,鐘靈毓秀起人文。排行妙合先天數,指點遙遙次第分。六郎峰高。詩曰:平襄舊制宋雙城,郭外山峰削不成。只有高高天在上,人能造極手堪擎。東崗兆雨。詩曰:山澤推原一氣通,地含水分熱升空。崇高早負作霖望,兆雨聲名礎潤同。四阜屏風。詩曰:四顧山光似翠屏,東南西山各亭亭。此間霧得中和氣,面面藏風世世寧。

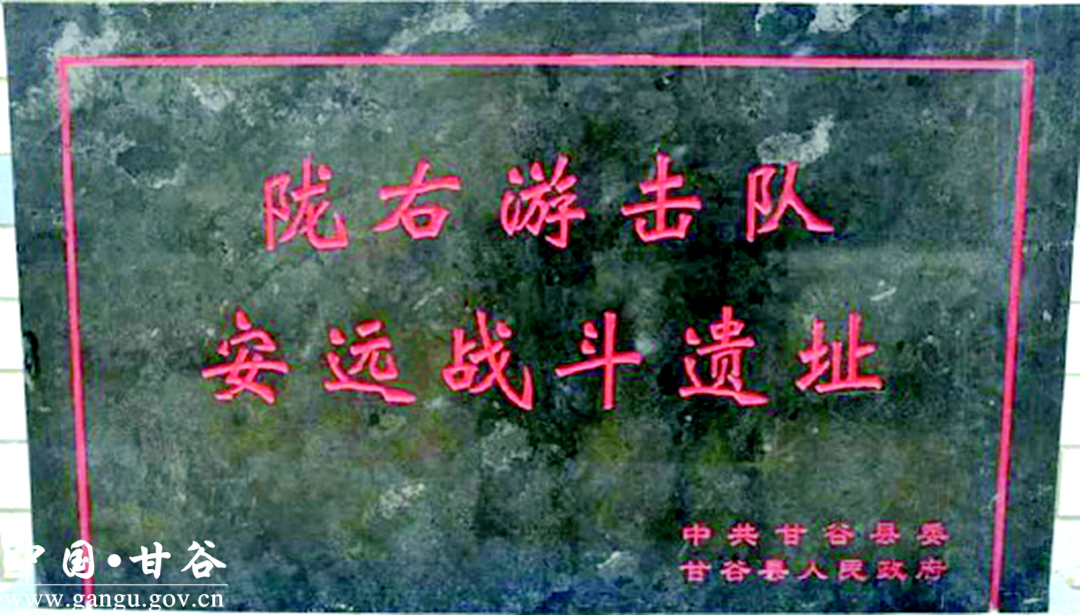

八景多溢美,情在其中,理也在其中。安遠為漢置平襄縣,清末時,入鎮街口還有一過街牌坊,上題“平襄舊制”。清鞏建豐《伏羌縣志》云:“安遠屬天水郡,漢王莽定名平襄,土人隗器起兵據其地。建武九年,光武平之。”三國時蜀漢大將軍姜維被封為平襄侯,可見平襄安遠的知名度在漢時就已很高了。安遠鎮宋為雙城,后代有增益,至今,地名還有大城、北城、南城,西城、城已不見,僅剩殘垣幾段,仿佛從歷史指縫間滑落的幾絲微茫信息。1948年元月,中共隴渭工委組織安遠反霸斗爭,讓游擊隊一度受挫的便是安遠這迷宮似的,易守難攻的城。

許多人折服安遠文化的豐富多彩,安遠的社火、高臺、宮燈和秦腔自樂班。安遠出演員,又多名角,許多在外面唱紅的戲到了安遠未必有人叫好,安遠人眼界高,輕意不為所動。安遠的高臺是每年春節文化活動的重要景觀,元宵前后進城時,往往人頭攢動,爭看不夠。那高臺,造型自有別致之處。我常想,文化是什么?如果說文化是一座寬闊舞臺的話,正是這些從歷史中走來,帶著泥土氣息和田野色彩的民情風俗演繹著一出出或慷慨激昂,或纏綿悱惻的悲喜劇,悲喜交夾中,戲就在歷史中發酵,有了歷史的味兒,也有了自己的味兒。根深蒂因的安遠文化,不正像那座彩色的香臺山,以其迷人的風光和馥郁的芬芳激發人探訪的欲望嗎?

渭北有安遠,所思在平襄。

(來源:甘谷縣融媒體中心 轉載:康翠霞) |