秦在中國歷史上留下了太多的謎團,從公元前十一世紀初周公東征平定“三監之亂”,遠徙余部至今甘肅省甘谷縣朱圉山,“以御奴之戎”,到公元前221年橫掃六國,完成統一,建立大秦帝國,幾百年的隱忍、砥礪、奮發以至巔峰,一個“其興也勃焉”似乎難以說明一切;僅僅15年的統治,匆匆傳國三世,則絕對是“其亡也焉”。

雖只是星光一線,斑斕處,早令人眼花繚亂

對于秦的起源和發祥,兩千多年來也是迷霧重重,秦人從哪里來?眾說紛紜之間,大致可歸為兩類:西來說和東來說。

西來說東來說各有所據,但在沒有地下考古發現支持的情況下,單憑片言只語要弄清秦之起源,遠非想象的那么簡單。

踏破鐵鞋無覓處,得來全不費功夫。1947年,著名學者裴文中先生在渭河流域調查時發現了毛家坪遺址。1956年,甘肅省著名學者張學政先生等再次對毛家坪遺址進行詳細調查,發表了相關調查資料。1964年,毛家坪遺址被列為甘肅省重點文物保護單位。1982、1983年,甘肅省文物考古隊和北京大學考古學系先后進行了兩次發掘。

毛家坪遺址位于甘肅省甘谷縣磐安鎮毛家坪村,地處渭河上游南岸二階臺地,渭河支流毛河東側。村北是滔滔東去的渭河,村南是名顯古今的朱圉山。村莊附近的秦人墓地和居址東西長約300米,南北寬約200米,總面積6萬平方米。1982、1983年前后兩次共發掘、清理墓葬31座、鬲棺葬12組、房基4處,灰坑37個。其中屬于西周到春秋時期秦文化遺存的有墓葬31座、房基2處、鬲棺葬4組、灰坑37個。出土陶器1100件(片),玉、石器86件,銅器9件(片),鐵鐮1把,骨器18件。

墓葬形制均為長方形豎穴土壙墓,多為狹長式。東西向而偏北,頭西腳東。除一墓為亂骨葬外,余均為屈肢葬,其中仰身屈肢葬19座,側身屈肢葬10座,俯身屈肢葬1座。

葬制和習俗,反映著部族群體的精神信念,包含著部族文化因素的固有成分。毛家坪嬴秦墓葬,從西周到戰國早期,墓葬形制一直是長方形豎穴土壙墓。其葬式是頭西腳東的東西向而略偏西北,有墓道的墓以東墓道為主墓道,車馬放置也一律面向東方。這一點極可能與嬴人遠古時期西遷的背景有關。從東方向西方進發,所以頭向西,而東方又是他們部族母體之所在,因眷戀故土而面向東。

陶器凝結著不同時代、不同地區、不同文化類型的工藝特征和審美情趣,在很大程度上反映著當時的生產生活狀況和習俗。毛家坪遺址房址和墓葬中大量陶器的存在,尤其是甑、等蒸食器的存在,說明至遲從西周時代起,嬴秦族已經在過著定居的、以糧食為主要食物的農業生活。陶器形制與甘青地區其他古文化相去甚遠,卻與同時期周文化大致相似,在器物類型和樣式方面,則與周文化陶器幾乎沒有差別。

毛家坪遺址文化遺存的時間從西周一直延續到戰國早期,文化內涵非常豐富,文化特征極其鮮明。大量的嬴秦墓葬、居址,極具代表性,被考古界視為當時所知的最重要的早期秦文化遺存。這次發掘,將秦文化的編年推進到了西周時期,在學術史上具有標桿意義,使秦文化研究發生了飛躍性進展。

毛家坪遺址在上世紀八十年代初的發掘取得了重大收獲,但也產生了許多新的問題和新的謎團。嬴秦和周之間到底是一種什么關系?如果說秦人真是東來的話,他到底從哪里來?為什么來?為什么在毛家坪形成如此規模的居址區和墓葬區?甚至時間跨度為何這樣長?文化具有如此的魅力?

空谷回音,尋夢者的腳步越來越近 盜墓是考古的敵人。可氣、可恨而又啼笑皆非的是有些重要的文化遺存偏偏又是盜墓者首先發現,因盜掘才引起考古學界注意的。

1992-1993年,與甘谷縣接壤的禮縣大堡子山兩座秦公大墓被瘋狂盜掘。1994年3月至11月,甘肅省文物考古研究所對大堡子山被盜大墓(編號M2、M3)和附屬車馬坑(編號M1)進行了劫后清理,該墓地出土的“秦公”銘文銅器,引起了學術界熱烈討論。

2004年,在國家文物局和甘肅省文物局的大力支持下,由甘肅省文物考古研究院、陜西考古研究院、北京大學考古文博學院、國家博物館、西北大學文化遺產學院五家單位聯合組成課題組,啟動早期秦文化調查、發掘與研究項目。

2004年對禮縣西漢水上游及其支流進行考古調查,新發現漢以前各類遺址98處,其中以早期秦文化為主的遺址38處。

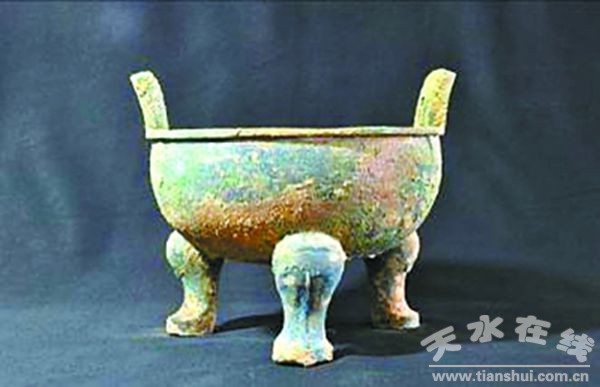

2005年鉆探發掘禮縣縣城附近的西山坪遺址,發掘面積近3000平方米。西周時期的遺跡主要有墓葬6座和少量灰坑,其中M2003為西周晚期的銅三鼎墓,為目前年代最早的秦貴族墓。

2006-2007年重點調查、鉆探和發掘禮縣大堡子山遺址,發現一座面積較大的早期秦文化城址,出土了8件甬鐘和3件鐘,鐘有銘文“秦子作寶鐘”。

2006-2010年,發掘張家川回族自治縣馬家塬戰國西戎貴族墓地,發掘墓葬20余座,出土包含復雜的文化因素。

2009-2011年,發掘清水縣李崖遺址,共發掘西周墓葬19座,大多數為秦墓,出土陶器有濃厚商文化遺風,年代為西周中期偏早。這是目前發現年代最早的秦人墓葬。

層層剝筍,步步深入。從禮縣、張家川、清水,從外圍一步步逼近毛家坪遺址時,毛家坪遺址又將以怎樣的姿態蓄勢待發,它留給人們的還有多少震驚,多少可圈可點之處?

2008年8月,清華大學從香港購得2500余枚竹簡入藏,并隨即成立了以著名學者李學勤先生領銜的“清華大學出土文獻研究與保護中心”,著手對這批竹簡進行保護、整理和研究。確認其內容大多為世所未傳的經史類簡書文獻,斷代為相當于戰國中期偏晚,具有極高的學術價值。該中心于2011年12月發表了整理報告《系年》,《系年》是一種編年體斷代史書,由23章組成,概述了從西周初年至戰國初期的歷史,重現和還原了我國古代史上一些迷霧重重的歷史真相。《系年》第三章載:

飛廉東逃商盍,成公伐商盍,殺飛廉,西遷商盍之民之邾,以御奴之戎。是秦先人。

對此,李學勤先生作如是解讀:“‘’在戰國楚文字中常被讀‘圄’,因此,邾玉(音)(這個字是老虎的虎字取掉下面的幾字,換成壬字)即《尚書·禹貢》雍州的‘朱圉’。《漢書·地理志》天水郡冀縣‘朱圉’,在冀縣南梧中聚,可確定在今甘肅甘谷縣西南。在《系年》的記載中,明確指出周成王把商盍之民西遷到邾,這個地點,也就是秦人最早居住的地方。”清華大學劉國忠先生在《清華簡與古代文史研究》中進一步指出:“根據清華簡《系年》第三章記載,周武王死后,出現三監之亂,周成王伐商邑平叛,原先商朝重臣(秦人先祖)東逃到商奄(今山東曲阜一帶)。于是成王東征,殺飛廉,并將一部分‘商奄移民’強迫西遷,其做法類似后代的謫戍。這些西遷的‘商奄之民’被發配到朱圉山(在今甘肅省甘谷縣)一帶抵御戎人,而這些西遷的商奄之民正是秦的先人。”

除了果實的甘甜,醉人的,還有風中幽幽的清香

好雨知時節。1982、1983年發掘的毛家坪遺址就在朱圉山麓,再次發掘該遺址,不僅可使《系年》的記載得到求證,也必將會有一些新的發現呈現于世人面前。

2012-2014年,以西北大學文化遺產學院教授梁云擔綱的課題組再次進駐毛家坪,對該遺址進行進一步調查、鉆探和發掘。

2012年7-11月,考古工作者在遺址溝西居址區北部,發掘面積250平方米。發掘灰坑210多個,年代從西周延續至戰國,得到大量繩紋灰陶片,從器型看有鬲、盆、豆、罐等,屬于秦文化遺物;還有部分夾砂紅褐陶的鏟足分襠鬲、雙耳罐,屬于東周西戎文化因素;以及春秋戰國之交的小型廣場遺址。在遺址溝東墓葬區的西部,發掘墓葬22座、車馬坑2座,發掘面積約200平方米,主要為東周時期豎穴墓和少量洞室墓,死者均采用屈肢葬式,頭向西,為典型的秦人葬式。發掘的車馬坑K1002為一車二馬,馬東車西,馬位于車轅兩側系駕位置,采取跪伏姿勢,為殺死后所處置。雙輪獨車,車衡、車輪、車轅、車軛、車轂、車軸結構清晰。車衡放置一柄長矛,可能為戰車。

2013年,考古工作者在遺址區選擇了6處發掘點,發掘總面積約3000平方米,發掘墓葬153座、灰坑516個、灰溝8個、甕棺葬9個、房址11個、陶窯4座、圍墓溝1段、車馬坑1座,墓葬年代從西周晚期延續至戰國。其中銅器墓4座,包括2座銅一鼎墓和2座銅三鼎墓。還發掘了一座大型車馬坑,內置三輛車,均東輿西。1號車在東,駕4馬,為俯臥狀,馬頭有絡飾、銜鑣,車的衡、軛、、輿、輪、轂、軸結構清晰;2號車在中,駕2馬,馬身上蒙裹皮質甲胄,上髹紅漆,繪黑彩,為勾連蟠虺紋,甲胄上縫綴銅泡,勾云形銅飾,車的各部分結構清晰,輿板外蒙牛皮,上髹棕黑色漆,再用紅彩勾畫出豹、虎、兔、馬等動物形象,并縫綴勾云形銅飾,車載矛、戈、弓、鏃等兵器及銅鏟形器;3號車在西,駕4馬,車的各部分結構清晰,輿前有弓、鏃、環、扣飾,輿底板上鋪席及布匹。坑西北角有一藤條筐,內放牛羊頭,為祭祀之物。2014年3-8月,在遺址區又先后發掘多座墓葬,出土了大量文物。

毛家坪遺址的發掘在早期秦文化研究中具有極其重要的意義:一是2012-2014年三年間累計發掘面積約4000平方米,共發掘墓葬199座,灰坑752個,車馬坑5座,共出土銅容器51件,陶器約500件,小件千余件(組),極大豐富了周代秦文化的內涵;二是各類遺址遺物從西周晚期延續至戰國,完善了甘肅東部秦文化的編年,為探討秦人西遷年代提供了重要佐證;三是該遺址位于天水—禮縣古代交通要道上,為秦人北上東進的戰略要地,自始至終沒有放棄。遺址面積不少于60萬平方米,墓葬總數逾千座,應與古代文獻記載的某一歷史名城或縣邑對應,可能是古冀縣縣治,對于研究中國郡縣制起源有重要意義;四是銅器銘文“秦公作子車用”,印證了《詩經》《左傳》《史記》等文獻中關于秦穆公卒,三良從死,子車為穆公近臣,子車氏為春秋時秦國重要宗族的記載。毛家坪溝西墓地可能為子車家族墓地;五是發掘的車馬坑全面展現了秦人車制,對研究秦獨特的車馬文化有重要意義。

之所以說毛家坪是早期秦文化研究的寶庫,內涵十分豐富,就在于它的意義和價值除梁云先生宏觀歸納的上述五點外,還在于能從每一個發現的局部和細部去做微觀的研究,比如冀縣縣城的發現所透露的,除設縣的原因外,還有縣這種行政單元的產生,是貴族體制開始削弱的表現,是郡縣制的萌芽,是改變方國林立,封邑逼都局面走向中央集權制的第一步,它從邊陲地區的起步,類似于后世的“農村包圍城市”。

毛家坪遺址是早期秦文化研究一個極其重要的部分。毛家坪遺址暫時還無法解決早期秦文化研究的所有問題,甚至還不能完全解決《系年》的問題。毛家坪遺址終將成為朱圉山早期秦文化的一部分。如果說上世紀八十年代初的發掘研究是打開了早期秦文化密室的一條縫的話,這次的發掘則無疑是推開了一扇窗戶。走入密室的門在哪里,無疑在朱圉山,在朱圉山目前尚不為人準確定位,而很快將重見天日,大放異彩的地方。