路遙知“馬”力

——記“隴原最美鄉村校長”馬映謙

曾經,這里的校舍“晴天屋頂見太陽,雨天漏雨成竹篩”;如今,學生搬進新教室,校園里牡丹、月季、芍藥爭芳斗艷,垂柳、雪松、翠柏蒼翠欲滴。35年來,馬映謙克服難以想象的困難,硬是撐起一所嶄新的山村學校。

甘肅省甘谷縣禮辛鄉楊灣小學地處甘谷、武山、通渭三縣交界的西北部山梁上,距離縣城100余里。馬映謙是楊灣小學的校長,2013年,他被甘肅省教育廳評為“最美鄉村校長”。他從1978年5月任教起,就在這里“安營扎寨”,馬不停蹄地“拉”著這個小山村的教育整整跑了35個年頭,把最美好的年華獻給了這里。

在學生眼中他是質樸勤奮的老師,在鄉親們眼中他是“救苦爺”,在家長眼中他是給孩子帶來希望的好校長。在他擔任校長的18年里,學校年年榮獲全鄉的先進學校,連續兩屆榮獲縣級先進學校,他本人榮獲過18次鄉級、3次縣級先進教師榮譽稱號。

楊灣小學地處甘谷縣最邊遠的偏僻山區,和定西最貧窮的通渭縣接壤,距離縣城100余里。這個覆蓋200多戶農家、服務半徑3千米的小學,現有學生150余人,教師6名。1978年5月,21歲的農村青年馬映謙經全縣招收教師的考試錄用,在楊家灣村開始了教學生涯。

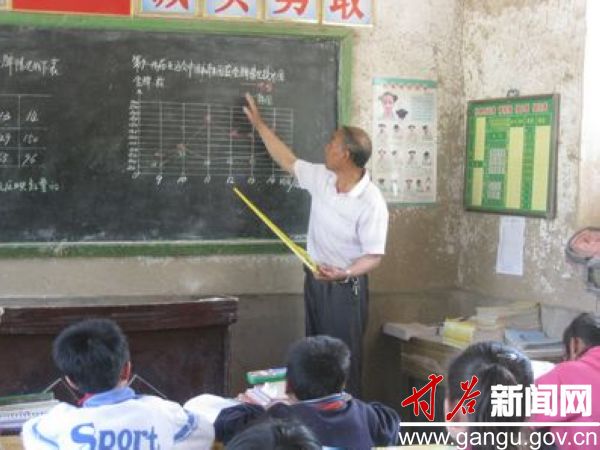

工作之初為勝任教學工作,他把當時每月7元錢的工資全部用來買教學參考書、訂閱《小學教學參考資料》,沒日沒夜地學習。他鉆研教學到了癡迷的程度,有一次,他肩挑精肥上地,走過了自家承包地幾百米也不知道,手里還拿著書在看。因他刻苦自修,教學能力強,一參加工作,學校就把他當做骨干教師培養。當時學校是附中,他就代初中數學,一代就是五年。附中撤銷后,就在小學高年級間輪回教學,他把語文、數學課全包干。從1996年起,他一直教畢業班的數學課至今,1999年以來,他帶的班級在全鄉學業水平測試中數學成績一直名列前茅,并且八次名列第一,其獲獎次數和檔次在全鄉教師中是最多最高的。1996年起,他擔任了校長職務,工作比以前更繁重了,可是畢業班的把關擔子他一直沒有卸掉,教學工作沒有絲毫懈怠。

馬映謙說:“我一生奮斗的目標有兩個:一是在自己執教一生中,服務區里家家都有大學生;二是把學校辦成當地一流全縣知名的鄉村學校,我的愿望逐步在實現”。恢復高考以來,經過這所小學培養的學生,有近百名考入大學,有一名學生被清華大學錄取,這在全鄉的小學教育中是獨一無二的,在全縣也是罕見的。該校在馬映謙擔任校長的十八年里,連年被評為全鄉的先進學校、連續幾屆榮獲縣級以上先進集體。他的人生信仰,就是“一切為了家鄉教育”。面對種種榮譽,他謙虛地說:“作為教師,我深感自己教育責任的重大,我愿爭做扶孩子們走上知識臺階的第一人,用教師的愛去點亮孩子們心中那盞對未來期許與希望的明燈”。

愛是一種偉大的教育力量。馬映謙班上學生們的衣食住行樣樣都牽動著他的心,哪個學生生病了,他買藥喂藥關懷備至;哪個學生因交不起雜費而面臨輟學,他總是不聲不響地從自己微薄的工資中拿出為孩子們交上;他為了讓每一個孩子都能堅持完成自己的學業,想盡了一切辦法。

80年代末,當時的農村雖然包產到戶,但部分家庭的溫飽尚未解決。五年級有一個名叫馬秋里的學生,將近一周沒有到校上課,聽同學說他生病了,馬映謙放學后便去看望,一進門看到秋里在炕上趴著,原來兩天未進飯食了。由于家里揭不開鍋,他母親外出討飯幾天未歸了,從秋里的面色中發現他極度虛弱。面對如此情形,當天中午,馬映謙讓妻子多做些飯,而他卻顧不得自己吃,就急忙給秋里端了去。這天晚上,馬映謙和妻子不但帶頭捐獻,而且挨門逐戶籌米要面,尋求援助,最終籌得了面粉、土豆和糧食數百斤,解決了秋里家的燃眉之急,并想方設法打聽到了秋里母親下落,讓她回到了家里。三天后秋里重返校園,鄉親們親切地管馬老師稱為“救苦爺”。

楊家灣小學始建于1931年,七十年代初,校舍一部分是原始的土坯房,甚至一半是七十年代初為辦附中用土坯卷的窯洞。九十年代末,校舍還是“晴天屋頂見太陽,雨天漏雨成竹篩”,學生得戴著草帽上課。

面對校舍隨時倒塌的危急境況,馬映謙一方面積極向上反映,爭取項目,另一方面自力更生,挨門逐戶發動家長和村里人捐資投勞,艱難地募得現金兩萬多元,投工500個;在資金缺額不足的情況下,馬映謙又以個人名義通過農村信用社貸款三萬元。從1997年開始,到2002年經過五年不懈努力,終于修起了三棟120平方米的土木結構的教室,初步改善了辦學的條件。

馬映謙說:“2005年,我外出學習時,看到了城市學校的階梯式多媒體教室后,為之心動。有了為本村學校建一座多媒體教室的想法,于是借助整村推進的項目,并再次自籌資金,又修起了一座磚木結構的電教室”。他自己動手把學校廢棄的圓木鋸成木板,用來制作桌面,并自行焊接桌椅支架。在他的努力下,孩子們終于有了類似城市學校的階梯教室,這是馬映謙在鄉村學校的一大創舉。他還組織群眾新修了校門,學校面貌有了很大改變。

在學校整個修建過程中,馬映謙既是技工,又是勞工、還是看管人。傍晚,別人都回家吃晚飯了,而他還待在工地上看管學校的財產。

馬映謙妻子說:“農忙搶收季節到了,學生家長都要下地,最后教室墻壁罩面還未完成,他勸我把農活放緩一步,我一個人還不算,又叫上弟媳婦來幫忙。”

馬映謙:“最后教室內墻粗泥是我一個人完成的。從早到晚,從頭到腳,一身泥巴,出入于工地和教室之間,學生戲稱我是泥巴老師”。他丟下自家農活任勞任怨、起早貪黑,用半月時間終于干完了。而小麥卻干得抓不到手了,望著掉在地里的麥子,妻子心疼地掉下了眼淚,并怒從心生,埋怨說:“不當你的這官,我們也活人,而你卻舍不得丟,害得我們好苦!”而馬映謙一心想著學生,想著學校,對家人的愧疚之情無以言表,只能以沉默應對。

村支部書記說:“那是2002年5月,毛校長的老母親身患絕癥住院,而學校的修建工作還在緊鑼密鼓地進行。他白天搞修建,晚上陪母親,由于沒時間休息體力嚴重透支,在教室屋頂上梁時不幸被房檁砸昏,被送到醫院輸液后才慢慢緩過神來……臥床一周,他便掙扎著堅持上班了”。這一來,他就無力陪伴將要離世的老母親,不到一月母親便撒手人寰,給他留下了無盡的遺憾,使他心如刀絞,淚流滿面。當時鄉政府來吊唁的領導感慨地說:“你是我見到的最能把公事當私事來干的人啊!”

校舍建設好了,他又著手綠化、美化校園。他先后從天水、甘谷縣城、通渭購買了近1萬余元的花草樹木,楊灣小學成為全鄉綠化最好的學校。馬映謙校長除了平時課余整理花園,還堅持每天掃校門。由于村里無處倒垃圾,每周末馬校長還要拉上架子車,走上來回半小時的路程,往1.5里外的水畔村溝里倒垃圾。在他的帶領下,學校的師生們養成了一有空閑時間就整理校園的好習慣。

2012年教師節,是禮辛學區校長祁自成上任后的第一個教師節,在全鄉表彰的五名優秀校長里,有兩名從楊灣小學走出來的校長:呂建勇和尉子持。他兩人都是馬映謙一手培養出來的骨干教師。

如今,馬映謙同志已年近六旬,老伴體弱多病,兩個孩子大學畢業都不在身邊,但他絲毫不為自己著想。一心撲在了家鄉的教育上,把家鄉教育的提升當作自己最大的撫慰,默默堅守著這片熱土,努力燃燒自己,奉獻著自己的一生,執著地追逐著山區教育的夢……