我省15個非遺項目晉升“國字號”

6月10日,國務院批準文化和旅游部確定了第五批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄(共計185項)和國家級非物質文化遺產代表性項目名錄擴展項目名錄(共計140項)。我省的蘭州牛肉面制作技藝、臨潭萬人扯繩賽、甘南鍋莊舞等15個項目入選。

甘州小調

從“失我祁連山,使我六畜不蕃息;失我焉支山,令我婦女無顏色。”這首傳唱千年的民歌,到“正月里來是新年,紙糊的燈籠掛門前,風吹燈籠個嘟嚕嚕轉,風調雨順就太嚴啊年。”這首散發著泥土芬芳的“膏藥匠詞曲”的調子,流傳在張掖一帶的甘州小調已有4000多年的歷史。

甘州小調是一門說唱藝術。其名目龐大,數目繁多,自成體系,既有對古代張掖地區音樂的繼承,也有對民歌、時令小調等的廣泛吸收,同時還將本土樂曲、外來樂曲相互融和,具有語言樸素、詼諧、幽默、滑稽、逗趣、易于上口等特點。甘州小調由曲牌和曲子組成,演唱時通常有樂隊伴奏、多人演唱、一人彈唱等多種形式。目前,已挖掘、收集和整理的詞譜多達200余首。

兩當號子

兩當號子自古擁有“隴南樂府”的稱號。歷史上自唐代以來從廣東、廣西、湖南、湖北、云南、貴州和四川等地因戰亂、避疫、逃荒到兩當縣南部山區的人們,其生活習俗保持了東南、西南多種少數民族的特色。在長期的生產生活中,人們把兩當地區山歌中的詞和曲調與外來民歌進行了藝術嫁接,將多種唱腔融為一體,形成了廣為流傳、獨具特色的兩當號子。

兩當號子節奏自由、旋律舒展、風格粗獷、富于變化,演唱形式多樣,曲調主要有羽、徽、商三種,曲體結構有一段體、兩段體和三段體。目前,存有“花號子”和“排號子”兩大類。“花號子”曲調高亢,音域寬廣,沒有唱詞,只有“咦、喲、哎、咳、啊、嗬、呀”等虛詞。“排號子”一般有唱詞,其歌詞大多是即興編唱的,曲調比“花號子”要低一些,旋律幅度的跳躍變化較小。

隴西云陽板

已經有1600多年歷史的隴西云陽板,深受農耕文化影響。“祈雨”是其最原始的表演目的。

云陽板長約三尺,寬二寸五,四片為一副,內貫銅錢,裝飾有精美圖案,拍擊脆響,是表演者手持的道具。其表演隊由八人組成。舞者手持云陽板,雙手各持兩片下端,排成雙行,兩人一列,作對稱式揮舞行進。

早先云陽板的表演分大、中、小三組,由64人組成64卦的圖形。表演過程中隨旗幡的指引,隊形不斷變幻。現在,隴西云陽板在使用道具上只保留了中板,人數也由64人減至8人。表演內容上簡化了八卦太極圖復雜的布陣與變幻,只保留了行進式的表演方式。舞蹈動作則將武術動作與民族舞蹈動作相結合,形成了剛柔相濟、矯健輕松的特色。

龍頭琴彈唱

“是雪山給了我強壯的筋骨,是祖先給了我能歌善舞的才華,是草原給了我寬廣無比的胸懷,是父母給了我優美動聽的歌喉,是民族給了我取之不盡的樂章……”這便是龍頭琴彈唱里的歌詞。

龍頭琴彈唱發源于瑪曲縣,是我省特有的少數民族曲藝形式。龍頭琴因演奏樂器的琴頭被雕成龍首形狀而得名,由藝人自彈自唱、即興填詞,是集唱、彈、舞于一體的綜合性曲藝表演形式。龍頭琴彈唱有單檔、雙檔、多檔,男女對唱、馬背彈唱、組合彈唱、百人千人彈唱等多種表演形式。

臨潭萬人扯繩賽

“長繩一條,聯小繩數十,千百人挽兩頭,分而牽扯之。其俗在西門外河灘,以大麻繩作二股,長數十丈,另將小繩連掛大繩之末,分上下兩股,兩鉤齊挽,少壯咸牽首及力扯之。老幼旁觀,鼓噪聲可撼岳。”這即是《洮州廳志》所記載的臨潭縣萬人扯繩賽的場景。

萬人扯繩賽是臨潭縣一項傳統民俗體育活動,在每年正月十四、十五、十六晚上舉行。近年來,隨著參加扯繩賽人數的不斷增多,扯繩賽所用的扯繩也在不斷發生著變化。起初采用麻繩,繩頭直徑為20厘米有余,向后逐漸減小并分為兩股,長達二三百米,兩股之末又連小繩若干。但由于這種扯繩在扯動時容易斷裂,麻繩便換成了在鋼絲上纏繞麻繩的“油絲繩”。曾經萬人扯繩賽集中體現了古代軍隊中獨具特色的練兵形式,現在則成為展現民族團結和互助意識的一項大型競技體育活動。

西和麻紙

西和麻紙,看似斑駁粗糙卻又柔韌細滑,像一片片的秦磚漢瓦,又似一頁頁翻開的史書,凝聚著西和造紙人的智慧與勤勉。

西和麻紙的制造流程體現了古代造紙的主要特征。據《天工開物》等書記載,古人造紙通過浸泡等方式去除原料中的果膠質、色素及半纖維素,再和以草木灰使木素發生降解。這套完整的科學生產工藝,使紙張脫離了絲絮自然擠壓成片的粗糙狀況,是中國古代造紙術的重大發現。西和麻紙的制作即以此套工藝為主,需要72道工序,制作過程十分復雜。

近年來,越來越多的書法家和畫家,愛上了在麻紙上創作。他們希望通過這種方式讓更多的人認識到西和麻紙的魅力。

蘭州牛肉面

蘭州人性格里的豪放和粗獷,總和清晨的第一碗牛肉面相碰撞。蘭州牛肉面,具有牛肉爛軟,蘿卜白凈,辣油紅艷,香菜翠綠,面條柔韌、滑利爽口等特點。面條的種類較多,有大寬、二寬、韭葉、一窩絲、蕎麥棱等,還有二細、三細、細、毛細等,食客可隨愛好自行選擇。

蘭州牛肉面最早始于清嘉慶年間。甘肅東鄉族馬六七從河南省懷慶府蘇寨村(河南博愛縣境內)國子監太學生陳維精處學習小車牛肉老湯面制作工藝后帶到蘭州,經陳氏后人陳和聲、回族廚師馬保子等人創新改良后,以“一清(湯)、二白(蘿卜)、三綠(香菜蒜苗)、四紅(辣子)、五黃(面條黃亮)”統一了蘭州牛肉面的標準。在200多年的歲月里,蘭州牛肉面以肉爛湯鮮、面質精細贏得了國內外食客的好評,被譽為“中華第一面”。

甘南鍋莊舞

鍋莊舞,又稱為“果卓”“歌莊”“卓”等,藏語意為圓圈歌舞。“天上有多少顆星,‘果卓’就有多少調;山上有多少棵樹,‘果卓’就有多少詞;牦牛身上有多少毛,‘果卓’就有多少舞姿。”這是人們對鍋莊舞的贊譽。

鍋莊舞是藏族三大民間舞蹈之一,起源于西藏,分布于西藏昌都、那曲,四川阿壩、甘孜,云南迪慶及青海、甘肅的藏族聚居區。鍋莊舞分為用于大型宗教祭祀活動的大鍋莊舞、用于民間傳統節日的中鍋莊舞和用于親朋聚會的小鍋莊舞等幾種形式。舞蹈時,男子和女子各站一邊,拉手成圈,和著歌曲節拍沿圈甩手舞動。舞動過程中,男女反復對唱,無樂器伴奏,整個舞蹈由先慢后快的兩段舞組成,基本動作有“悠顫跨腿”“趨步輾轉”“跨腿踏步蹲”等,舞者手臂以撩、甩、晃為主變換舞姿,隊形按順時針行進,圓圈有大有小,偶爾變換“龍擺尾”圖案。

東山轉燈會

“正月里正、鬧新春,夜幕下轉燈熱血沸騰,穿著喜慶的盛裝,敲響歡樂的鼓,響了我們的夢想,迎來了明媚春,敲亮了致富的大道……”這是舟曲歌唱家姚文杰在《東山轉燈》里演唱的描繪東山轉燈會的場景。

東山轉燈的習俗最早可追溯至唐代,距今已有1300多年的歷史。據《新唐書·姚崇傳》等史料記載,每逢轉燈會,每家派出年輕的男丁,帶著花燈參加本村的燈會。正月十四晚上各村燈隊到鄰近村轉燈祈福。遇到寺廟,燈會會長們進寺祈福,東道主用大碗黃酒回敬來客。正月十五元宵節晚上到較遠的友好村轉燈聯誼。十六晚上在本村游街串巷,并在場院表演。數百個五顏六色的花燈沿著羊腸小道形成長龍陣,鼓樂而行,游村轉廟,散福祈祥。

天祝唐卡

唐卡是藏族文化中一種獨具特色的繪畫藝術形式,也叫唐嘎、唐喀,系藏文音譯。“唐卡”一詞中的“唐”和空間有關,意味著廣袤無邊,就像在一塊布上勾勒出幾百甚至上千尊佛,“卡”指的是填補畫布上的空白。因為唐卡能完整地描繪出一座寺院,加之可隨意移動,方便牧民們收藏,故被稱作移動的廟宇。天祝縣也是唐卡藝術傳播最為集中的地區之一。

唐卡繪制過程十分復雜,包括繪前儀式、制作畫布、構圖起稿、著色染色、勾線定型、鋪金描銀、開眼、縫裱開光等一整套工藝程序。唐卡所用畫布不但要用石頭在正反面不同方向進行打磨,還需經過特制藥水浸泡、晾干后再打底色等。所選繪畫顏料均是用天然礦物質研磨成粉末調和而成。唐卡題材內容涉及藏族的歷史、政治、文化和社會生活等諸多領域。

民勤曲子戲

民勤曲子戲是以民勤方言為主的一種民間說唱藝術。民勤曲子戲的形成與我省境內其他地方曲子戲有所不同。據《中國戲曲志·甘肅卷》記載:“民勤曲子戲雖稱曲子戲,與甘肅東部、南部以及敦煌一帶流行的曲子戲,實非一脈。”

經過600多年的傳承演唱,民勤曲子戲形成了鮮明獨特的藝術特征。其曲調豐富,唱腔優美動聽,風格詼諧通俗,表演具有社火特色,善用扇子、手帕等小道具,故又稱“地蹦子”。民勤曲子戲的唱腔由調、腔和小調三部分組成。“調”有甜、苦音之分,有二曲調、四曲調等八種。“腔”有硬、軟音之分,有三腔、慢腔等十二種,俗稱“八調十二腔”。唱腔屬曲牌聯腔體,曲調豐富,有100多種曲牌。角色演唱一般均用本嗓(即真嗓),獨特之處是有些唱腔的結尾或中間部分采用“接聲”(即幫腔)的處理方式,可達到特殊的演唱效果。

岷縣當歸

“中國當歸甲天下,岷縣當歸甲中華。”岷縣當歸以種植面積最大、品質最優,暢銷國內,馳名海外。中醫用藥講究道地藥材,所以處方常寫“岷歸”,而岷縣古稱“秦州”,所以中醫處方又有“秦歸”之名。

岷縣當歸有1500多年的種植歷史和1700多年的藥用歷史。當歸,古人取“應當歸來”之意。明代醫藥學家李時珍在《本草綱目》中寫道:“古人娶妻為嗣續也。當歸調血,為女人的要藥,有思夫之意,故有‘當歸之名’。”

岷縣當歸育苗地選在海拔2300米至2800米的陰坡,地勢為保水不積水的陰坡地、坑洼地、小盆地或陰涼濕潤、肥沃的生荒地。當歸栽培周期為三年,全部生長期為700余天。岷縣當歸加工工藝較為復雜,將挖出的當歸,剔除病根,剝去殘留葉柄,置通風室或屋檐下陰晾,待根部柔軟后,按規格大小扎成小把進行加工。

肅北祝贊詞

祝贊詞是肅北蒙古族人民在長期的生產生活中以口頭形式流傳下來的長詩型民間文學體裁。

祝贊詞是一種具有一定韻調、語言自然流暢、興致所至一氣呵成的自由詩。古老的祝贊詞多為對天地山川、自然萬物的贊頌,對漁獵畜牧生產的祈求祝福。祝贊詞最早由薩滿祭詞演變而來,在特定的環境中,經特定的禮俗,由特定的人吟涌。

祝贊詞分為祝詞、贊詞,統稱為祝贊詞,也稱贊頌詞。祝贊詞可根據其內容分為與牧民生產相關的祝詞,與人生禮儀相關的祝詞,與競技娛樂相關的祝詞。祝詞大致由開頭、主體、結尾三個部分組成。作為一種別具一格的民族文學形式,祝贊詞所涉及的內容越來越廣闊,越來越豐富。

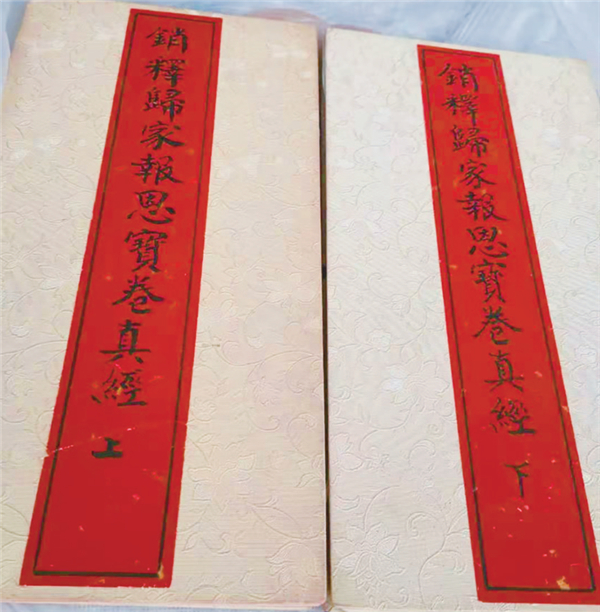

岷縣寶卷

寶卷是由唐代的變文、宋代瓦舍中僧人的說經發展而成的一種說唱文學形式。岷縣寶卷種類繁多,蘊藏量豐富,種類有300多種。

岷縣寶卷有經頭、寶卷、套盒三部分組成。經頭是宣誦寶卷時展示的佛像,大都由多幅畫像組成。寶卷內容多宣傳抑惡揚善,既能興教化、勸操守,又能營造熱鬧氣氛,給人以心靈洗禮與感悟。農村群眾普遍把它當成立言、立德、立身的標準,視為“家藏一寶卷,百事無禁忌”。

在岷縣,人們有時以合唱的形式念寶卷。演唱者不但可以按固定的程序與曲牌進行演唱,而且還可以將岷州花兒古老的腔調穿插其間,形成了多種小調與花兒的大合唱。寶卷說唱由領唱和搭聲兩部分組成,即由一位或兩位經長交替領唱,其余在場的人都可配合搭聲,形成了別具一格的大合唱。

臨潭龍神賽會

臨潭縣的龍神賽會,至今已有600多年的歷史。明代,平西侯沐英、曹國公李文忠在洮州平亂時,將所帶大部分江淮軍士就地屯田、定居,形成洮州居民的主體。臨潭縣人民為了紀念這些明朝開國將領,遂將他們供奉為湫神,立廟祭祀,祈福招祥。再后來演變為每年端午節的龍神賽會。按照傳統習俗,臨潭龍神賽會分三天進行,涉及全縣5個鄉和11個鎮。

第一天“跑佛”,表示兵臨城下,各路將帥沖鋒陷陣,奮勇殺敵。第二天“踩街”,表示將帥們集體出動視察城防和民情,安撫民眾。第三天“上山”,表示拂曉時,聞報有敵情,眾將帥到大石山登高視察,準備迎敵,敵人聞風而逃。歸途中將士們懷著勝利的喜悅,歡欣鼓舞,于是出現了“扭佛爺”的熱鬧場面。