以紙裁鳶 憑風逐夢

——天水市博物館開展清明節社教活動

“萬物生長此時,皆清潔而明凈,故謂之清明”。清明節源自于祖先信仰與春祭禮俗的節日,它兼具自然與人文兩大內涵,既是自然節氣,也是傳統節日。為了讓更多的人了解清明節的由來、風俗習慣以及意義,充分感受春景的美好,近日,天水市博物館開展了主題為“以紙裁鳶 憑風逐夢”的清明節社教活動。

風箏在我國已經有兩千多年的發展歷史,起初運用于軍事,名曰“木鳶”,隨著造紙術的改進和紙張的普及使用,民間開始用紙張制作風箏,又稱“紙鳶”。唐宋時期,放風箏成為了一種流行的民間娛樂游戲,特別在清明時節,人們會通過放風箏來表達對先人的緬懷與思念,因此放風箏也逐漸成為了清明節的重要習俗之一。

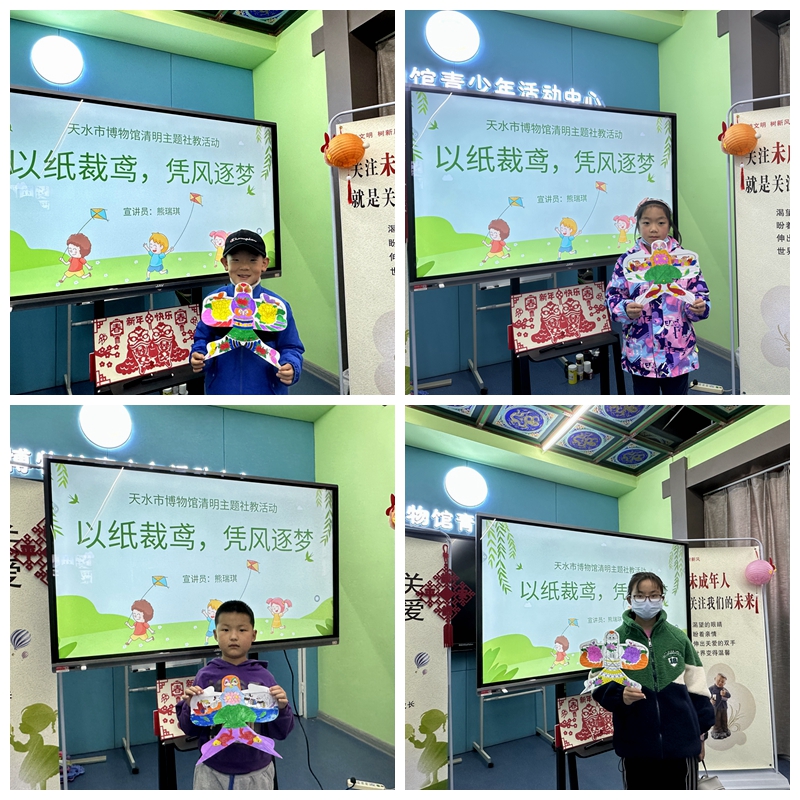

本期活動,宣教老師通過課件向同學們普及了清明的由來和習俗,課堂上大家認真聽講,踴躍發言,一起探討清明節習俗,現場歡聲笑語、其樂融融。宣教老師向大家簡單介紹了風箏的起源及制作方法,讓同學們對這一習俗有了更深入的了解,之后天水市博物館志愿者們拿出精心準備的風箏和彩繪顏料,帶領同學們拿起畫筆創作“獨一無二”的專屬風箏。在宣教老師和志愿者的協助下,同學們發揮天馬行空的想象,小小的畫筆在風箏上盡情舞動,用斑斕的色彩繪制出一個個絢麗的風箏,為湛藍的天空增添了一抹亮色。

本次清明節主題社教活動,讓孩子們深入了解了清明傳統節日的豐富內涵,在傳承中華優秀傳統文化的同時讓大家感受到了春天的喜悅和溫柔。家長們紛紛表示,天水市博物館的系列社會教育活動既增進了親子感情,又激發了孩子的創新思維,培養了他們動手動腦的能力,希望未來天水市博物館能夠盡可能多地開展這類傳統文化教育實踐活動,傳承文明之火,讓中華優秀傳統文化浸潤孩子的成長之路。

(來源:天水市博物館 轉載:康翠霞) |