抗疫系列展三:

紅色熱土——天水地區革命歷史文化專題陳列展(第三部分)

抗日救亡(1937年7月—1945年8月)

抗日戰爭時期,為了推動國統區的抗日救亡運動,中共陜西省委先后派出了一大批中共黨員到天水開展工作,建立了國立五中黨支部、中共隴南臨時工委等。在黨的領導下,天水廣大群眾紛紛投入到抗日救亡運動中,宣傳抗日救亡思想,為廣泛建立民族統一戰線,奪取抗日戰爭的勝利做出了積極的貢獻。

第一單元:黨組織在天水的組建和發展

1938年5月,甘工委派宋肅如到甘谷開展黨的秘密組織工作,建立甘谷縣第一個黨支部。同月,董振國受陜西省委派遣來天水開展工作。為加強對甘谷、天水等地的領導,董振國在天水關子鎮成立了隴南臨時工委,初步形成了以甘谷城區、國立五中為主的黨的秘密組織,為領導民眾的抗日救亡運動奠定了基礎。

1.天水國立五中黨支部的建立

1937年抗戰爆發后,為安置流亡學生,1938年5月1日,在天水玉泉觀成立國立第五中學。1938年6月,董振國建立了天水秘密黨支部——國立五中支部。組織師生在天水市區開展抗日宣傳,掀起了轟轟烈烈的抗日救亡運動。1938年秋,國立五中在甘谷、秦安設立了分校,革命的火種也隨之在當地播撒。

▲原國立五中本部校址天水玉泉觀

2003年建校65周年之際,原國立五中校友集資在玉泉觀岱廟前立紀念碑一座,碑高2.25米,寬1.6米,厚0.29米。

2.隴南臨時工委的成立

1939年 2 月,在天水縣關子鎮成立了由董振國任書記的中共隴南臨時工作委員會,工委轄兩個支部,黨員34人。隴南臨時工委的建立后,開辟了抗日戰爭時期黨在隴東南地區革命工作的新局面,推動了這一地區抗日救亡運動的發展。

▲隴南臨時工委組織機構序列表

董邦同志革命事跡

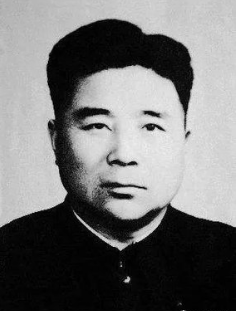

董邦,原名董振堂(1914—1995),天水關子鎮人。1932年加入中國共產黨,曾參加過第四、五次反“圍剿”戰爭。后隨紅軍參加了長征。到達陜北后,先后任周恩來副主席的隨從副官、三原聯絡站站長。1938年被黨組織派遣回到天水開展黨的秘密工作至天水解放。建國后,董邦先后任甘谷縣縣長、縣委書記、天水地委統戰部部長、天水地委副書記等職。

▲董邦照片

第二單元:天水抗日救亡群眾團體和抗日救亡運動

在中國共產黨領導下,流亡到天水和天水本地的知識分子、青年學生,成立了各種抗日救亡團體,抵制日本帝國主義,向國民政府請愿抗戰。通過進步書刊、電影、話劇等傳播革命思想,開展多種形式的抗日救亡運動。

1.秦安學生抗日救國會

1931年10月初,秦安學生抗日救國會正式成立,推選王蘊珊、馮繩武、鄧名驤等人為委員,王蘊珊為主席。隴城、龍山、魏店、郭嘉、千戶五所小學400多名學生也參加了抗日救國會,并成立分會。

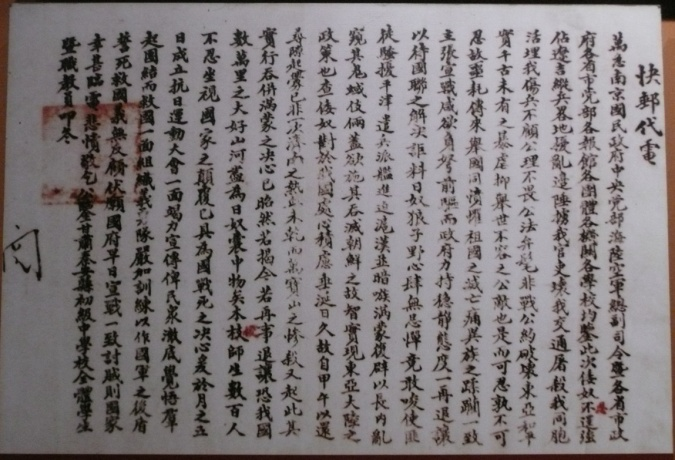

▲秦安中學請戰書

2.甘肅青年抗戰團秦安分團和甘谷縣柳家坪讀書會

甘肅青年抗戰團秦安分團

1937年11月,甘肅青年抗戰團(簡稱青抗團)成立。青抗團是甘肅抗日救亡群眾組織中最大的一個群眾組織。王蘊珊發起組織了秦安青抗團,王蘊珊任團長,發表了《為抗日救亡告全縣青年書》,全縣約有1200多名師生參加。青抗團分設了3個大隊、9個分隊。由于國民黨秦安縣黨部的阻撓和破壞,青年抗戰團秦安分團于1938年夏解散。

甘谷縣柳家坪讀書會

1939年4月,中共甘谷工委成立。次日,薛天鵬、張德祥和甘谷縣委成員在柳家坪組織成立城區青年讀書會,將政治活動和學術活動相結合,開展讀書活動,宣傳馬列主義,講解社會科學常識和抗日救亡道理。讀書會由陜北學習過的青年輪流講課共10多次,有30多名青年學生參加。

3.國立五中的學生運動

在天水黨組織的領導下,國立五中的進步青年學生先后成立了進步少年兒童組織英童隊和進步群眾組織讀書會。宣傳抗日救亡道理,學唱抗日歌曲,排演了很多宣傳抗日救亡運動的大小型話劇,在古城天水轟動一時。

圖注說明:1938年,著名教育家查良釗在西安收容戰區中學生1700余人,親自率領由鳳翔步行至天水,擇隴東南道教圣地玉泉觀為校本部,創辦國立第五中學。

4.國立十中的學生運動

1938年9月初在天水東關造幣廠成立隴豫公學,12月遷至清水縣,后改為國立第十中學。國立十中成立了“石火社”“勵學讀書會”“海燕社”等文化團體,學校經常舉辦抗日救國文藝晚會,演出《張自忠將軍》《放下你的鞭子》《雷雨》等話劇以及抗戰歌曲。

▲國立十中初中部部分同學在校門前留影

國立十中校歌

渭水之湄,關山之陽,

是伏羲的故里,黃帝的家鄉。

肇漢族五千年文明,開中華九萬里邊疆。

我來自東,負笈此方,

緬懷先賢,追念前王。

齊努力,莫彷惶;

和平奮斗,自立自強;

融三育以并進,合文武而兼長;

擔當起抗戰救國的責任,泱泱乎為國家民族之榮光。

第三單元:黨在民族地區的革命斗爭

抗戰初期,甘工委貫徹黨中央“回漢兩大民族親密地團結起來,打倒帝國主義與汗奸賣國賊”的政策,提出在回民中發展黨員,建立秘密黨組織。以沈遐熙為代表的回族黨員,在天水回民聚居的地區,宣傳黨的民族團結抗日政策。

1.黨的民族團結抗日政策

1936年5月25日,毛澤東發表了《中華蘇維埃中央政府對回族人民的宣言》,先后制定了《回回工作參考》、《西北回民自治會章程》、《回民自治綱領》等一系列民族政策方針,尊重回族人民的宗教信仰和風俗習慣,主張民族團結,打倒帝國主義與漢奸賣國賊。

2.沈遐熙事跡

1941年12月,中共隴東地委派沈遐熙以特派員的身份來清水縣張家川開展工作。他按照上級黨組織“轉進去,扎住腳,往上爬,展開來”的工作方針,在陜甘交界的地區有計劃地發展黨員,他結織了馬萬章、武明學等一批知名阿訇,并發展為中共黨員,建立黨的基層組織。他采用多種方式開展工作,宣傳黨的民族政策開展統戰工作,為抗日戰爭和解放戰爭的勝利,做出了積極的貢獻。

▲張家川秘密黨組織活動據點

▲沈遐熙革命期間居住地

▲小兒錦

圖注:“小兒錦”文字是用阿拉伯文字和波斯文字母排音所寫的一種獨特語言,以此秘密傳遞黨內文件和信息。沈遐熙是中共黨史上第一個用回族獨特文字開展秘密工作的黨員。

展覽實物共計11件

(天水在線編輯:康翠霞) |