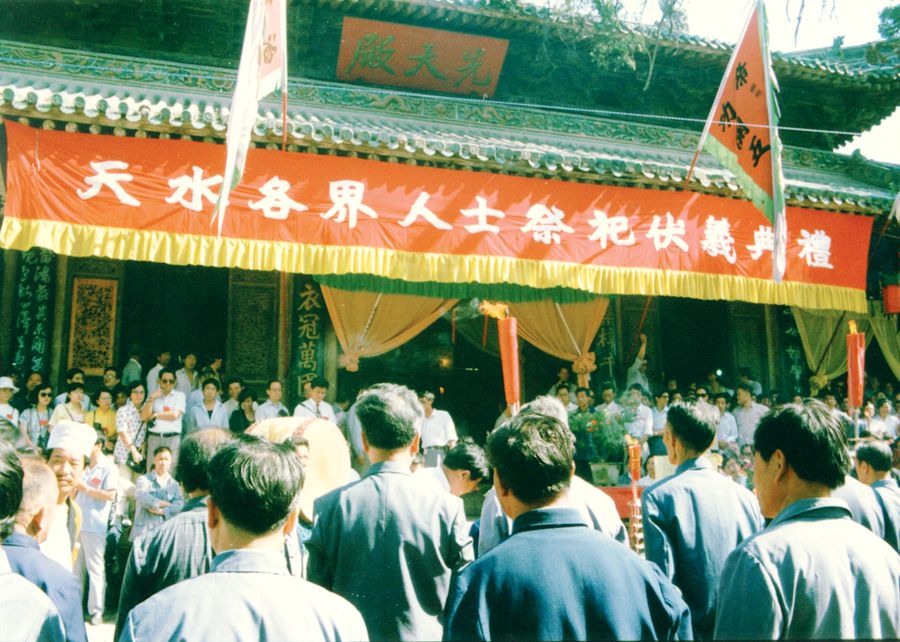

(1988年公祭伏羲典禮)

伏羲是中華民族共同敬仰的人文始祖,位居“三皇之首”“百王之先”,被尊稱為“人祖”“人宗”“羲皇”。天水是國家級歷史文化名城,也是伏羲的誕生地和中華文明的重要發祥地之一,伏羲氏的標志——龍圖騰,是中華民族的共同象征。

(1991年公祭伏羲典禮)

天水伏羲廟是一座專門祭祀中華人文始祖伏羲氏的宗廟建筑群,原名太昊宮,俗稱人宗廟,人祖廟,其現存建筑建于明成化十九年(公元1483年),是目前我國保存最為完整,建筑年代最早的祭祀伏羲氏的廟宇,是世界華人尋根祭祖的圣地,被人們尊稱為“中華第一廟”。

(1992年公祭伏羲典禮)

文化是一個國家、一個民族的靈魂。伏羲文化是中華文明的重要源頭和中華民族的本源文化,天水伏羲廟是伏羲文化的重要物質載體,公祭伏羲大典作為中華文明的承載與延續,所蘊含的民族精神和人文情懷在中華傳統文化中別具意義,可謂相承一脈,歷久彌新。今年是新中國成立后天水恢復公祭伏羲典禮30周年,現通過以下方面回顧天水公祭伏羲大典的變化歷程。

(1997年公祭伏羲典禮)

一、規格提升

1988年6月26日(農歷五月十三日),天水市人民政府決定恢復公祭伏羲氏活動,由市政府主辦、市文化局承辦,在天水伏羲廟舉辦,隨后每年農歷五月十三為公祭伏羲之日。自始,農歷正月十六的民間祭祀伏羲活動也隨之恢復,儀禮基本同晚清。

(1999年公祭伏羲典禮)

2002年以后,公祭大典活動進一步走向了規范化,規格和規模逐年提高。

(2005年公祭伏羲大典)

2005年7月3日,經天水市人民政府申請,甘肅省人民政府研究同意將公祭伏羲大典升格為省級祭祀,由甘肅省人民政府主辦,甘肅省文化廳和天水市人民政府承辦(甘政辦紀〔2005〕18號)。

(2006年公祭伏羲大典)

2006年5月20日,經天水市博物館申報,“太昊伏羲祭典”被國務院公布為首批國家級非物質文化遺產保護名錄(國發〔2006〕18號)。

2007年4月17日,根據甘肅省人民政府辦公廳(甘政辦函〔2007〕26號)文件批復,同意天水市人民政府《關于確定公祭伏羲大典時間的請示》。從2007年開始,公祭伏羲大典舉辦的時間確定為每年公歷6月22日(時年夏至日)。至此,公祭大典時間形成定制。

2013年,甘肅省申報“華夏文明傳承創新區”工程獲國務院批準,公祭伏羲大典祭祀規格進一步提高,由國務院僑務辦公室、國務院港澳事務辦公室、國務院臺灣事務辦公室、中國僑聯和甘肅省人民政府主辦。

(2014年公祭伏羲大典)

2014年,公祭伏羲大典海峽兩岸首次共祭。

(2017年公祭伏羲大典)

二、歷史沿革

伏羲生于古成紀,即今天的天水,其文字記載至遲在春秋戰國時期即已出現,散見于《易傳·系辭下傳》《管子》《莊子》《楚辭》《荀子》《列子》《戰國策》及《世本》等先秦典籍。

(擊鼓鳴鐘)

伏羲位居三皇之首,百王之先,自秦漢開始歷代奉祀。據西漢司馬遷《史記·封禪書》載:秦文公十年(前756年)設鄜畤,即為祭祀伏羲而專設之祠。祭祀時用騮駒、黃牛、羝羊三牢之儀。秦宣公四年(前672年)“設密畤于渭南,祭青帝”。《史記·封禪書》云:“德公……用三百牢于鄜畤,作伏祠,磔狗邑四門以御蠱災。”后歷代相沿成習,從未間斷。

秦人祭祀伏羲氏的時間未言明。唐玄宗天寶六年(747年),朝廷確定每年春季三月三日和秋季九月九日祭祀三皇。

(恭讀祭文)

金、元兩代天水卦臺山伏羲廟也依此祭祀。明初承襲元制,春季三月三日、秋季九月九日是為祭日,但祭祀更趨規范化、制度化,禮部特作標準祭文,命地方官員代朝廷祭祀。秦州城伏羲廟自明成化十九年(1483年)創建后,其祭祀活動就已開始,祭祀形式亦官亦民。從正德五年(1510年)開始,秦州祭祀伏羲的中心逐漸轉到秦州城伏羲廟。正德十六年(1521年),明廷批準將建于卦臺山的伏羲廟改建于秦州城。自此,秦州伏羲廟成為全國性祭祀伏羲中心延續至今。

(樂舞告祭)

入清以后,清廷對祭祀先祖非常重視,歷代帝王廟祭祀先祖又恢復到明嘉靖年規格。清中后期,祭禮漸次簡略,祭祀活動由官方主辦轉為由民間士紳為主組成的秦州“上元會”主辦。

民國時期沿襲清代習俗,祭祀活動依舊進行,禮儀略同晚清,仍為每年正月十六日。

1949年天水解放后,群眾正月十六日上香拜祀習俗仍在進行。

三、大典儀程

第一項 全體肅立、奏樂

第二項 擊鼓鳴鐘

第三項 鞠躬敬祭(行三鞠躬禮)

第四項 恭讀祭文

第五項 樂舞告祭

第六項 敬獻花籃、謁廟拜祖

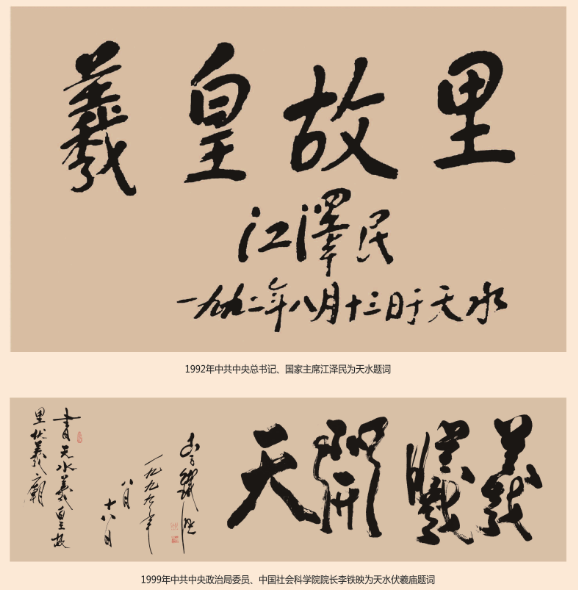

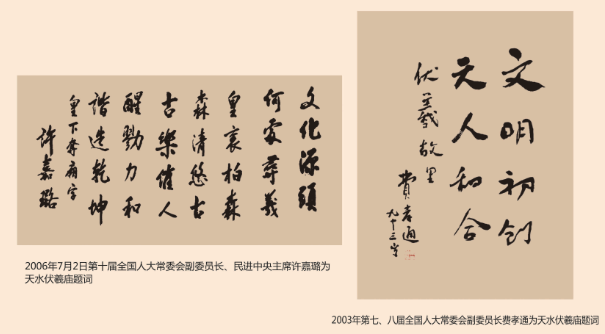

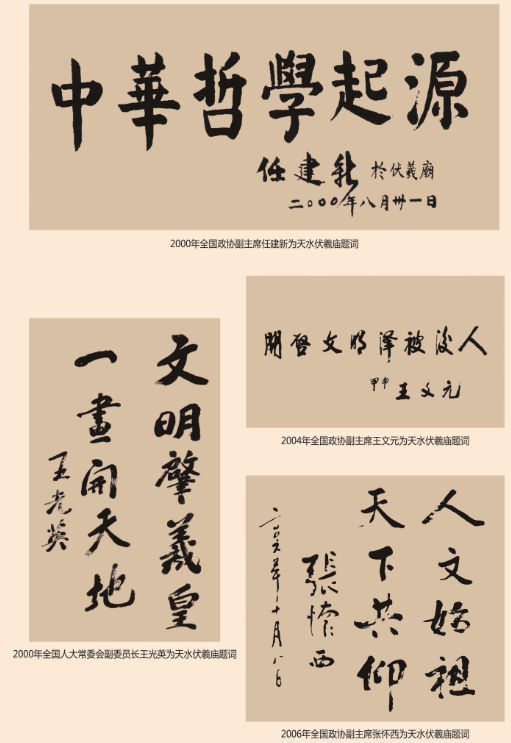

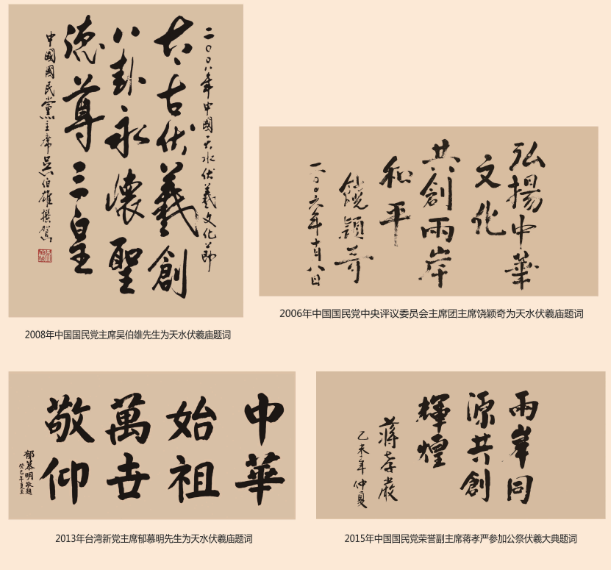

四、領導關懷

天水自1988年公祭伏羲典禮恢復以來,規格和影響力不斷提升,各級領導親切關懷伏羲文化的傳承與弘揚,并對公祭伏羲大典給予了大力支持和高度評價。許多領導在視察伏羲廟和參加公祭伏羲大典期間,揮毫潑墨,為天水留下了珍貴的墨寶。

五、保護傳承

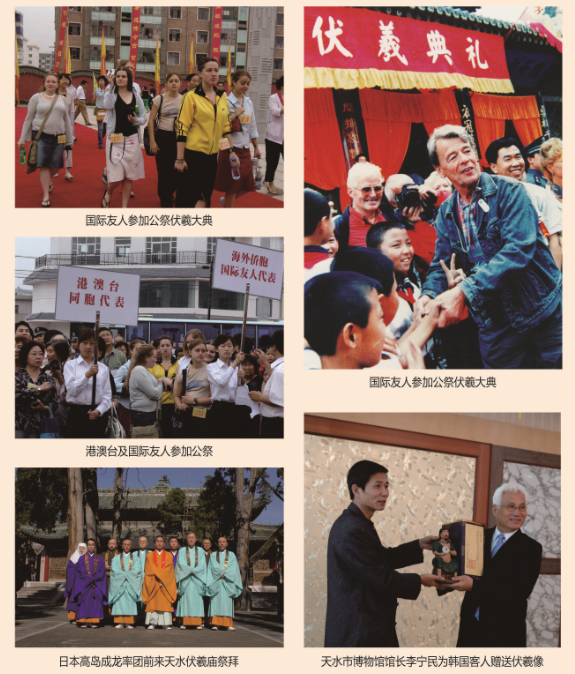

天水市博物館、天水市伏羲廟管理局多年來一直致力于伏羲文化的保護傳承工作,成功舉辦每年的公祭伏羲大典活動,全面打造伏羲文化品牌,以“太昊伏羲祭典”為主要內容的中國天水伏羲文化旅游節被國際節慶協會確定為最具發展潛力的十大節會活動之一。2009年12月,天水市博物館開展的“太昊伏羲祭典”普查工作順利通過了省文化廳和國家文化部的檢查驗收。而且,成立了太昊伏羲祭典保護傳承中心、伏羲學院、天水市民間祭祀伏羲協會等組織機構。2013年,公祭伏羲大典祭祀規格進一步提高,首次實現了在央視4臺全程直播。2014年,天水伏羲廟和臺灣嘉義市大天宮同時進行“海峽兩岸——同祖同脈、中華共祭”活動,實現了兩岸公祭,影響巨大。2015年,公祭大典在環境布置、祭祀器物、服裝道具和宣傳渠道等方面有了新突破。2016年,面向全國公開征集祭文和伏羲廟標識,并首次全面使用。2017年,大典“樂舞告祭”對編劇、音樂、舞蹈、服裝、道具進行了創新排練制作,天水伏羲廟被授予“中國華僑國際文化交流基地”。此外,圍繞公祭伏羲大典,積極舉辦“問道伏羲”——羲皇故里伏羲太極拳國際展演和論壇,塑造伏羲太極體育品牌。重視發揮伏羲學院的傳播作用,打造與孔子學院齊名的伏羲文化域外傳播推廣平臺。今后,還將爭取把公祭伏羲大典提升為國家公祭,由全國政協作為公祭伏羲大典的主辦單位,國家有關部委和甘肅省共同承辦,提高大典的規格,并形成規制和慣例,不斷提高公祭伏羲大典的國際影響力。

“參天之樹,必有其根;懷山之水,必有其源。”“中華優秀傳統文化是中華民族的精神命脈,是中華民族的突出優勢,是我們的文化自信的重要來源。”正如習總書記所強調,文化自信是一個國家、一個民族發展中更基本、更深沉、更持久的力量。這種力量,穿越時空,代代相傳。伏羲文化是中華文明之源,中華傳統文化之根。經過三十年的不懈努力,公祭伏羲大典已成為全國獨具特色的重要文化品牌,伏羲文化的影響力不斷擴大,這是對一代代天水文化遺產守護者“砥礪奮進 不負韶華”的最好褒獎。

(2017年公祭伏羲大典)

文化興國運興,文化強民族強。深刻領會和貫徹落實習近平總書記關于弘揚傳承傳統文化的重要思想,在歷史進步中實現文化進步,讓伏羲文化煥發出絢麗的新時代風采和世界魅力,進而引領伏羲文化走向全國、走向世界。

(天水在線編輯:陶靜) |